1960-2019年河南省降水结构时空变化特征

张志高, 张凯昭, 蔡茂堂, 尹纪媛, 刘 晴, 刘慧颖

(1.安阳师范学院 资源环境与旅游学院, 河南 安阳 455000;2.中国科学院 新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011; 3.中国地质科学院 地质力学研究所, 北京 100081)

降水作为全球水循环的重要方面,直接关系到地表径流和干湿状况,是气候和水文气象最重要的变量之一[1-2]。20世纪以来,全球气候显著变暖,19世纪60年代以来,人为造成的全球变暖已经达到0.87℃[3],以增温为主要特征的全球气候变化正显著影响全球水文循环,改变降水的时空分布,导致洪涝、干旱、台风等极端事件频发,深刻影响人类社会经济发展和地球生态环境[4-6]。降水结构是水循环的重要指标,鉴于降水结构变化对水文过程的影响,降水结构分析已成为气候研究的热点。

目前已有的降水结构研究主要有两类,一类是基于逐小时降水资料,分析区域降水日变化特征,如张焕等[7]分析了西南地区不同季节降水时数、雨强以及极端强降水的变化特征;多典洛珠等[8]采用谐波等分析方法揭示了拉萨汛期小时降水的演变规律,并对比了不同历时和等级降水的频次和贡献;伍红雨等[9]分析了广东小时强降水在汛期前后的时空差异;宋晓猛等[10]探讨了北京地区不同历时和不同等级降水的时空演变规律,认为降水历时和等级的空间分布受地形特征影响。另一类则以日降水量数据为基础,探讨不同历时和等级降水的时空分布特征,如卢珊等[11]对陕西省不同等级降水研究发现,降水量与降水日数呈下降趋势,降水强度以0.15 mm/a的趋势增加;刘占明等[12]对北江流域的汛期降水结构进行了分析,发现中短历时降水发生率下降,贡献率上升,长历时降水发生率、贡献率下降,小雨、中雨发生率、贡献率下降,大雨、暴雨发生率、贡献率上升;赵华荣等[13]对广西地区降水结构研究发现各历时降水发生率随着降水历时增加逐渐减少,3 d降水历时贡献率最大;起永东等[14]分析了汉江流域降水时空分布特征,并探讨了海温及大气环流对流域降水的影响;陈东辉等[15]分析了东北地区夏季不同等级降水的气候变化特征,认为气温增加和气溶胶浓度增加是导致小雨量减少的主要原因。

河南省地跨南北气候过渡带,受季风以及区域内地形差异以及全球气候变化的影响,降水时空分布不均,夏季降水量占全年降水量的50%~60%,致使旱涝等气象灾害发生频繁,如河南“75·8特大暴雨”等[16]给当地农业生产和社会经济发展带来了诸多不利影响。以往关于河南省降水方面的研究主要集中于突发性强降水过程的诊断分析[17]、极端降水[18]或降水变化的平均态[19]]等方面,而对河南省降水结构方面的研究还较少。因此,本文采用1960—2019年河南省17个气象站点逐日降水数据,从不同历时和等级降水时空演变规律及其发生率和贡献率方面探讨河南省近60 a来降水结构变化特征,以期为深入认识气候变化背景区域水循环对气候变化的响应以及防洪抗灾提供依据。

1 研究区概况

河南省位于31°23′—36°22′N,110°21′—116°39′E。全省地势西高东低,北、西、南三面太行山脉、伏牛山脉、桐柏山脉、大别山脉沿省界呈半环形分布,中、东部为华北平原,西南部为南阳盆地。河南省气候自南向北由亚热带向暖温带气候逐渐过渡,气候温和,四季分明,雨热同期,年平均气温在12~16℃,年降水量为500~1 400 mm,降水多集中于6—8月。

2 数据与方法

2.1 数据来源

河南省17个气象站点1960—2019年逐日降水气象资料来自中国气象科学数据共享服务网地面气象资料数据库中的中国地面气候资料日值数据集(http:∥cdc.Cma.Gov.cn),并通过初步质量控制。研究区域及站点分布见图1。

2.2 降水历时和降水等级划分

参考有关资料并根据气象部门规定,将降水量≥0.1 mm的情况视为发生了有效降水[20],以此将连续有效降水日数定义为降水历时,结合河南省自身情况,将降水历时划分为1 d,2 d,3 d,4 d以及≥5 d(连续降水日数达5日及以上)5个等级。根据《降水量等级(GB/T 28592—2012)》,将河南省降水等级按照降水量大小的不同依次划分为4类:小雨(0.1~10 mm)、中雨(10~25 mm)、大雨(25~50 mm)和暴雨(≥50 mm)。

图1 河南省气象站点分布

2.3 研究方法

采用Mann-Kendall非参数统计检验法对降水事件进行趋势检验[21],并判断其显著性,统计量Z为正值表示序列呈增加趋势,负值表示呈减少趋势,|Z|≥1.28,1.64,2.32时表示分别通过了信度90%,95%,99%显著性检验。

此外,采用一元线性回归法分析气象要素变化趋势,基于ArcGIS平台,运用克里金插值对河南省降水相关指标进行空间插值。

3 结果与分析

3.1 河南省各历时降水发生率和贡献率空间变化特征

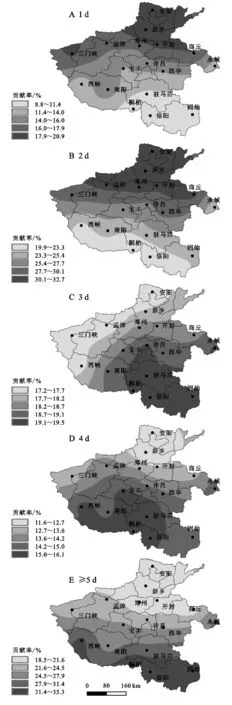

河南省各站点降水历时发生率及其空间分布如图2A、图3所示。由图2A可知,河南省降水发生率整体随降水历时的增加而降低,各历时降水平均发生率表现为1 d(44.66%)>2 d(29.37%)>3 d(12.30%)>5 d及以上(6.87%)>4 d(6.80%),短历时(1~2 d)降水发生率达74.03%,占据主导地位。在空间分布上,各站1 d降水历时发生率为36.31%~51.19%(图3),大致呈由南向北逐渐增加趋势,东南部桐柏、信阳和固始1 d降水发生率较小,均在37.90%以下,北部安阳和新乡最高,在50.79%以上。2 d历时降水发生率为27.51%~30.70%,西南部西峡和南阳较低,在27.98%以下,郑州最高为30.70%。3 d历时降水发生率在9.75%~14.44%,东南部桐柏和固始较高,在14.34%以上,北部安阳和新乡较低,在9.87%以下。4 d历时降水发生率在4.83%~9.80%,桐柏最高,新乡最低。≥5 d历时降水发生率在4.80%~10.70%,信阳最高,安阳最低。整体上看,1 d,2 d历时降水发生率总体呈由南往北逐渐增加趋势,3 d以上历时降水呈由南向北减少趋势。

由图2B可知,全省各历时降水平均贡献率表现为≥5 d(26.73%)>2 d(26.20%)>3 d(18.68%)>4 d(14.43%)>1 d(13.96%)。在空间分布上(图4),1 d历时降水贡献率为8.84%~20.92%,北部安阳和新乡等站较高,在18.20%以上,东南部桐柏、信阳和固始等站较小,在9.84%以下。2 d历时降水贡献率为19.92%~32.67%,中北部郑州、安阳和新乡等站较高,在31.22%以上,东南部桐柏和信阳等站较小,在21.74%以下。3 d历时降水贡献率为15.88%~20.70%,整体呈由东南向西北递减趋势。4 d历时降水贡献率为10.12%~16.86%,桐柏最高,新乡最低,整体呈由西南向东北递减趋势。≥5 d历时降水贡献率为18.52%~35.33%,整体呈由南向北递减趋势。整体上看,短历时降水贡献率呈现由南向北增加的趋势,3 d以上历时降水贡献率呈现由南向北减少的趋势。

注:1郑州;2宝丰;3许昌;4开封;5商丘;6永城;7西华;8孟津;9三门峡;10南阳;11桐柏;12西峡;13驻马店;14信阳;15固始;16安阳;17新乡。下图同。

图3 河南省各历时降水发生率空间分布

图4 河南省各历时降水贡献率空间分布

3.2 河南省各等级降水发生率和贡献率空间变化特征

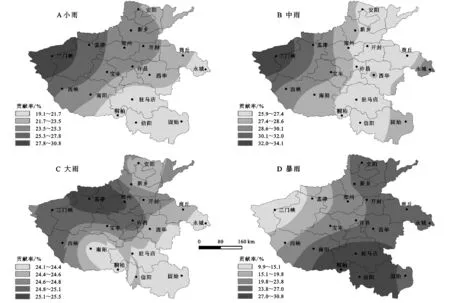

河南省各站点各等级降水发生率如图5A、图6所示。由图5A可知,河南省各等级降水发生率随降水等级增加而降低,全省小雨发生率平均为76.99%,暴雨发生率仅为2.63%。在空间分布上(图6),小雨发生率为73.37%~80.28%,大致呈由东南向西北递增趋势,东南部桐柏和驻马店小雨发生率较小,在73.93%以下,西北部三门峡和新乡最高,在79.44%以上。中雨发生率为13.10%~16.79%,新乡最小,永城最大。大雨发生率为4.77%~6.80%,东南部桐柏和驻马店较高,在6.56%以上,三门峡最小。暴雨发生率在0.94%~3.68%,整体呈东南向西北减小趋势,驻马店最大,三门峡最小。整体上看,小雨发生率由东南向西北递增,中雨、大雨和暴雨发生率由东南向西北递减。

河南省各站点各等级降水贡献率如图5B、图7所示。小雨、中雨、大雨和暴雨平均贡献率分别为23.36%,28.20%,24.59%,23.86%,较为均衡。在空间分布上(图7),小雨贡献率为19.11%~30.84%,大致呈由东南向西北递增趋势,东南部桐柏和驻马店小雨贡献率较小,在19.79%以下,西北部三门峡和孟津最高,在26.59%以上。中雨贡献率为25.88%~34.14%,商丘最小,三门峡最大。大雨贡献率为22.49%~27.41%,南部桐柏和南阳较小,在22.71%以下,孟津最大。暴雨贡献率为9.87%~30.82%,整体呈东南向西北减小趋势,桐柏最大,三门峡最小。整体上看,小雨、中雨和大雨贡献率由东南向西北递增,暴雨贡献率由东南向西北递减。

图5 河南省各等级降水发生率和贡献率

3.3 河南省各历时降水变化趋势空间特征

河南省各历时降水发生率和贡献率变化趋势检验结果见图8。由图8A可知,历时1~3 d的降水发生率呈上升趋势的居多,但较少站点能通过90%的置信检验(p<0.1),说明这种变化不显著。4 d和≥5 d降水发生率则大多呈下降趋势,且较多数据通过了90%的置信检验(p<0.1),在≥5 d降水中,宝丰、许昌、商丘、永城、三门峡、南阳、固始甚至通过了99%的置信检验(p<0.01),说明对于长历时(4 d以上)降水来说,发生率整体呈现出比较明显的下降趋势。

历时降水贡献率变化趋势(图8B)与发生率较为相似,大部分站点1~3 d历时降水贡献率呈上升趋势,且有近半的站点通过了90%的置信检验(p<0.1)。4 d和≥5 d的降水贡献率则大多呈下降趋势,表明长历时降水呈减少趋势,在≥5 d降水中,所有的站点Z值小于0,且多数站点通过了90%的置信检验(p<0.1),说明长历时降水的贡献率明显下降。

3.4 河南省各等级降水变化趋势空间特征

河南省各等级降水发生率和贡献率变化趋势检验结果见图9。由图9A可知,小雨和中雨发生率变化趋势比较明显,除孟津外,16个站点小雨发生率呈下降趋势,11个站点通过了90%的置信检验(p<0.1),5个站点通过了99%的置信检验(p<0.01)。大部分站点中雨发生率呈增加趋势,郑州等9个站点通过了90%的置信检验(p<0.1)。大部分站点大雨和暴雨发生率呈增加趋势,但增加趋势不明显。

由图9B可知,小雨和中雨贡献率呈下降趋势的站点较多,大雨和暴雨贡献率呈增加趋势的站点较多,但整体上各等级降水贡献率无论是增加趋势还是下降趋势都不太显著。

4 讨 论

结果表明1960—2019年河南省降水发生率整体随降水历时和降水等级的增加而降低,短历时(1~2 d)降水发生率为74.03%,占据主导地位,小雨发生率为76.99%,占绝对优势,与前人研究[12-13,20]较为一致。

河南省各降水历时和降水等级发生率、贡献率的空间差异显著,这与全省地跨南北气候过渡带,深受季风气候影响有关。豫南固始、信阳等站点位于秦岭—淮河一线附近,属北亚热带季风气候区,降水丰富、雨季时间较长,暴雨、强降水发生率较高;豫西北地区暴雨发生率和贡献率较低,原因是大陆性气候较强、季风相对较难深入。

图6 河南省各等级降水发生率空间分布

图7 河南省各等级降水贡献率空间分布

图8 河南省各站点各历时降水发生率和贡献率变化趋势检验结果

图9 河南省各站点各等级降水发生率和贡献率变化趋势检验结果

河南省降水发生率和贡献率变化趋势与已有研究结果也较为一致。降水历时方面,全省中短历时(1~3 d)降水发生率和贡献率呈上升趋势,而长历时降水则显著下降,这与前人在广西[13]、长江上游地区等[20]地研究结果一致。降水等级方面,河南省小雨发生率、贡献率呈下降趋势,而暴雨发生率和贡献率增加,Qian等[22]研究发现近几十年来我国东部小雨减少,卢珊等[11]研究发现陕西省小雨呈显著下降趋势,暴雨呈上升趋势,董旭光等[23]研究发现山东省近50 a来暴雨呈增加趋势。近60 a来河南省不同等级降水变化趋势表明全省降水结构有向极端强降水转移的发展态势。

本文从数理统计角度探讨了近60 a来河南省降水结构的时空变化,但对于降水结构变化的驱动机制如大气环流、城市化过程的影响以及降水结构变化对区域农业生产等的影响仍需进一步研究。

5 结 论

(1) 河南省降水发生率整体随降水历时的增加而降低,其中1 d降水历时的发生率平均为44.66%,≥5 d降水历时发生率平均为6.87%,短历时(1~2 d)降水发生率达74.03%,居主导地位。各历时降水平均贡献率表现为≥5 d(26.73%)>2 d(26.20%)>3 d(18.68%)>4 d(14.43%)>1 d(13.96%);降水发生率随降水等级增加而降低,小雨发生率为76.99%,暴雨仅为2.63%,各等级降水贡献率为23.36%~28.20%,分布较为均衡。

(2) 短历时(1~2 d)降水发生率和贡献率呈由南往北逐渐增加趋势,3 d以上历时降水发生率和贡献率呈由南向北减少趋势。小雨发生率由东南向西北递增,中雨、大雨和暴雨发生率由东南向西北递减。小雨、中雨和大雨贡献率由东南向西北递增,暴雨贡献率由东南向西北递减。

(3) 中短历时(1~3 d)降水发生率呈不显著上升趋势,4 d以上历时降水发生率呈显著下降趋势;中短历时降水贡献率呈显著上升趋势,≥5 d历时降水发生率显著下降;各等级降水变化趋势方面,小雨发生率呈显著下降趋势,中雨发生率呈显著增加趋势,小雨和中雨贡献率不显著下降;大雨和暴雨发生率和贡献率不显著增加。