城市扩张背景下景观破碎化动态演变及空间自相关分析

——以南昌市为例

林晋大, 多玲花, 邹自力

(1.东华理工大学 江西生态文明建设制度研究中心, 南昌 330013;2.东华理工大学 测绘工程学院, 南昌 330013; 3.自然资源部环鄱阳湖区域矿山环境监测与治理重点实验室, 南昌 330013)

城市的高速扩张与人类密集的经济活动不断蚕食着区域内的自然生态景观,对区域内不同景观之间的有效连接产生了影响[1],景观破碎化程度不断加剧。景观连接度能有效度量城市的生态调控能力[2],判断区域间各景观对于生态流的促进或阻碍程度[3]。自然景观的有效连接对于维持区域内生态系统的稳定、生物多样性的保护具有重要意义[4],而耕地连通性与规模生产、粮食安全有着密切的关系[5]。因此,研究建设用地的景观破碎度与自然生境、耕地的景观连接度三者之间的动态演变过程及空间自相关变化特征能为城市生态保护、合理规划土地利用、实现城市可持续发展提供重要依据。

当前,景观破碎化与孤岛化现象日益严重[6-7],城市和城市周边的景观呈现出“高度破碎化”和“空间异质性显著”的特征[8],致使原来相对均衡的各景观要素变为彼此隔离的不连续斑块镶嵌体[9-10],重构景观的有效连接能够维持景观的连续性和完整性。近年来,国内外学者致力于景观破碎化的研究,其中有学者运用景观格局指数[11-12]定量表征景观破碎化信息,也有学者从形态学[13],有效格网评估[14-15],移动窗口法[16-17],地理探测器等[18]方法进行景观破碎化空间格局研究。然而过去的研究侧重于景观破碎化演变过程的分析,鲜有对景观破碎化与城市扩张空间相关性的研究,本文从景观破碎度与连接度出发探究城市扩张对于自然生境及耕地斑块连接度变化的影响及三者之间的空间自相关动态特征,识别景观破碎度与连接度变化呈现空间相关性的区域,为南昌市优化城市发展方针、缓解经济发展和城市生态环境二者冲突提供参考。

本文以南昌市为例,分析城市扩张造成的景观破碎化及自然生境、耕地连接度的动态演变过程,并探究三者之间的空间相关性。旨在探讨以下几个方面:(1) 城市扩张对于景观破碎度及景观连接性的影响。(2) 景观连接度的变化如何响应景观破碎化。(3) 城市化过程中,建设用地与自然生境、耕地之间的变化是否存在空间相关性。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

南昌市位于江西省中部偏北,与鄱阳湖西南岸相接,在东经115°27′—116°35′,北纬28°10′—29°11′。境内以平原为主要地形,平均海拔为25 m,东南部地形较为平缓,西北部为丘陵地带,全境山、丘、岗、平原相间,具有“西山东水”的地势。全市总面积为7 384 km2,土地利用以耕地和林地为主,其中耕地3 862 km2,林地1 168 km2,因其雨水充沛,光照时间充足,南昌市植被覆盖率达到42.96%,为国家森林城市。

1.2 研究数据来源

本文所使用的土地利用数据来源于美国地质调查局平台(https:∥www.usgs.gov/)获取的Landsat TM/STM+影像,分辨率为30 m,时段分别为2000年、2005年、2010年、2015年。通过ENVI软件对4期遥感影像进行辐射校正、几何校正等预处理,获得土地利用数据,解译精度大于90%。依据研究目的,参照土地利用分类方法,将区内用地类别划分为建设用地、草地、耕地、林地、水域及其他。

2 研究思路与方法

2.1 城市破碎指数

城市破碎指数(UFI)可以从速度和形态两方面反映城市扩张对于景观格局的改变,根据Garcia等[19]的研究,UFI遵循以下等式:

(1)

式中:Si为第i个区域建设用地面积(m2);Pi为第i个区域建设用地的周长(m);A为区域总面积(m2)。式中的第一项表征了城市土地利用率;第二项表示城市边界地区与等效圆的周长之比。将此公式用于定量评价建设用地所造成的景观破碎程度,值越大表明破碎程度越高。

为更直观地体现景观的动态变化,计算第n年到第m年的UFI的变化率,公式为:

(2)

本文参考已有研究[20-21],利用ArcGIS软件创建4 km×4 km的渔网网格,计算包括景观整体以及每个网格中的UFI值,评价不同时期建设用地的景观破碎度差异及变化规律。

2.2 形态学空间格局分析

形态学空间格局分析(MSPA)可以识别目标像元集和结构要素之间的空间拓扑关系,将目标像元集分为7类不同的景观要素[22]。利用重分类得到的土地利用数据,将林地和草地合并为自然生境,分别将耕地和自然生境作为前景,其他景观类型做为背景值,采用8邻域算法进行分析。在MSPA分析中,不同边缘宽度的设置对于斑块的面积和形态将产生较大的影响[23-25],为比较不同边缘宽度对于斑块内部及斑块连接度的影响,选择适宜的边缘宽度进行分析,本文选取1,4,8三种不同的边缘宽度进行比较,分别对应了30,120,240 m的实际距离,经分析后最终选取4为边缘宽度。根据MSPA分析得到的7类景观要素,提取其中对景观连通具有重要意义的核心区,并研究其在景观连接度中的作用。

2.3 景观连接度分析

景观连接度反映了不同景观类型的斑块在生态流之间能量、信息的促进或阻碍作用[26]。PC指数能反映景观的连通性,dPC指数能反映斑块对于景观保持连通性的重要性,计算公式如下:

(3)

(4)

式中:n为景观中斑块总数;ai,aj为i斑块和j斑块的面积;AL为景观基质面积;PCremove为去除单个斑块后剩余斑块的整体指数值。本文采用dPC来评价斑块结构的重要性,距离阈值设置为1 500 m,连接概率为0.5[20,24]。在得到各斑块重要值后,按照自然断点法进行分级,将核心区斑块重要值分为5级:极高、高、中等、低、极低。依据核心区斑块重要值的比值赋权重,同样计算每个渔网网格的平均斑块重要值来表征连接度。

2.4 空间自相关分析

空间自相关分析可分为全局空间自相关(Global Moran′sI)和局部空间自相关(Local Indicators of Spatial Association,LISA),LISA将Global Moran′sI分解到各空间单元[27],本文主要通过局部空间自相关分析景观破碎度、自然生境平均连接度、耕地平均连接度三者之间的空间关系,局部空间自相关公式为:

(5)

式中:Ii为局部Moran指数;xi,xj是变量x在相邻配对空间单元的取值或属性;wij是空间权重矩阵。

3 结果与分析

3.1 城市扩张对于景观破碎度的影响分析

南昌市2000—2015年土地利用状况如图1和表1所示,2015年和2000年相比,南昌市建设用地面积显著增加,其中占用最多的地类为耕地其次为林地,共有273.26 km2的耕地,42.10 km2的林地转为建设用地。与2000年相比建设用地占南昌市总面积的比例由4.17%上升至8.43%,耕地面积由54.93%下降至52.31%,林地面积由16.45%下降至15.81%。草地、其他、水域面积变化情况较小。

图1 南昌市2000-2015年土地利用类型

城市的高速扩张造成了建设用地破碎化程度不断加深,由表2可知,南昌市城市破碎指数由2000年的2.27上升至2015年的4.94,建设用地的破碎化程度造成了土地利用类型的剧烈变化,影响和改变着周围的自然景观。通过图2格网分析可知,南昌市景观破碎化逐年由赣江向两岸延伸,城市化初期破碎化较高的斑块主要分布在赣江东侧的东湖区一带,随着城市化进程的加快,建设用地以赣江为轴心,向南北方向扩散。总体来看,景观破碎化程度主要集中在城市中心区域,且整体向北偏移,主要原因是红谷滩新区的开发,该区域的建设用地迅速向外扩张,区域内人口密度和经济活动高度集中,加深了区域内的景观破碎度。

表1 南昌市2000-2015年土地利用转移矩阵 km2

图2 南昌市2000-2015年UFI空间分布

表2 南昌市2000-2015年整体UFI指数

3.2 基于MSPA的自然生境和耕地景观格局分析

由图3可知,自然生境主要分布在南昌市的西北及东南方向,西北部的景观连通性较好,自然生境斑块面积较大且分布集中连片;东南部核心区分布零散且斑块面积较小。在15 a间,南昌市西北部自然生境核心区保护情况优于东南部,梅岭及安义县北部地区始终保持着较为完整的大面积斑块,东南部地区斑块则显现逐年破碎化的趋势。自然生境的变化趋势与南昌市地形密切相关,南昌市西北部地区为南昌市全境海拔的最高峰,不利于土地开发利用,而东南部地区地势较为平坦,且水文条件良好,较易于受到人类活动影响。由图4可知,耕地是南昌市景观的主要组成部分,同时也是建设用地扩张侵占的主要用地类型,15 a间耕地主要沿赣江两岸迅速减少,2000—2005年减少的耕地核心区主要分布在赣江东侧一带,2005—2015年随着城市发展方向的改变,赣江西侧新建区一带成为耕地核心区减少的主要区域。

图3 南昌市2000-2015年自然生境MSPA类型分布

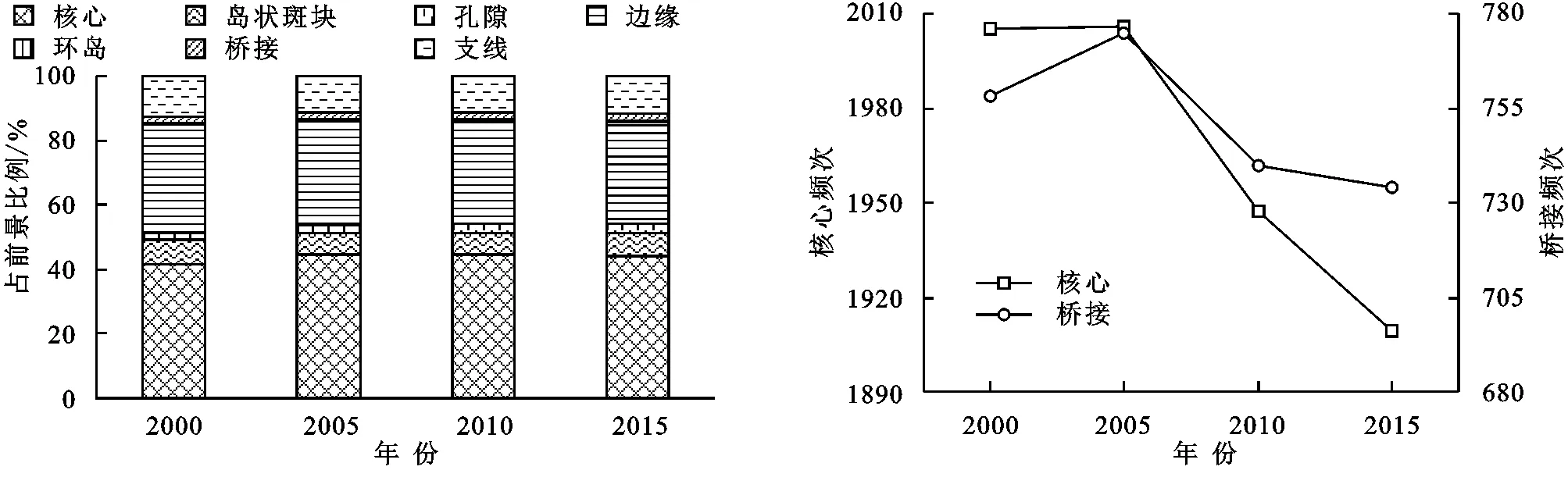

从土地利用转移情况来看,自然生境受到的影响较小,但建设用地的扩张必然对自然生境的景观格局产生影响。根据图5可知,自然生境中面积占比最大的是核心区,其次是边缘区和岛状斑块,2000—2015年间各类景观类型总体上变化趋势较为平缓,2000—2005年核心区面积有小幅的上升,但其频次并未发生变化,说明此时核心区面积增加且分布更为集中,2005—2015年间核心区占前景的比例及面积都在降低,且频次变化更为剧烈,更多面积较小核心区消失,表明建设用地与自然景观之间的相互作用在不断加强。从图6中可以看出,耕地核心区在15 a间占前景的比例较为平稳,但其频次逐年下降且变化幅度明显,说明在研究期内,越来越多面积较小的斑块消失,在景观中起连接作用的桥接区一并减少,表明耕地之间的连通性逐渐降低。同时随着建设用地与耕地景观的相互作用愈加激烈,岛状斑块的频率在不断增加,耕地面积减少,集中连片度降低,耕地质量不断恶化。

图4 南昌市2000—2015年耕地MSPA类型分布

图5 南昌市2000-2015年自然生境MSPA数据

图6 南昌市2000-2015年耕地MSPA数据

3.3 景观连接度分析

由图7可知,分布在南昌市西北部的大型林地斑块始终是区域内维持景观连通性中最重要的一环,其不仅是区域内重要森林生态系统,也是贯穿南昌市西部的一条重要廊道和生态屏障。分布在东南部的自然生境斑块则由于小型斑块的灭失,区域内部的景观结构产生了改变,面积更小的斑块在维持区域连通性中承担更为重要的作用,对于东南部的自然生境保护及改造应是南昌市未来生态修复中亟需关注的一部分。

耕地作为南昌市景观类型的基质,其对于维持区域内景观的连接度同样具有重要意义,分析图8可知,核心区中对于维持景观连通具有极高和高重要性的斑块主要分布在南部及北部的鄱阳湖一带,而靠近城市区域的耕地斑块重要值以低和极低为主,耕地连通性受城市扩张的影响更为显著,快速的城市扩张造成了耕地集中连片度降低,可长期利用的稳定耕地数量减少,对区域内的粮食安全产生了负面影响。

图7 南昌市2000-2015年自然生境重要斑块分布

图8 南昌市2000-2015年耕地重要斑块分布

3.4 空间自相关分析

景观破碎度、耕地平均连通概率、自然生境平均连通概率全局莫兰指数见表3,2000—2015年三者的全局莫兰指数总体小于0,说明三者之间主要呈负相关趋势,且随着时间变化三者之间的空间差异性愈加明显。图9为景观破碎度、耕地平均连通概率、自然生境平均连通概率三者之间的局部自相关聚类图。分析图9可知,景观破碎度与耕地平均连通概率出现高低聚集的区域主要分布在城市中心,且随着时间推移高低聚集区的范围逐渐扩大,表明建设用地对于耕地连通性的影响逐渐增大,研究区南部则出现了大范围的低高聚集区域,该区域耕地景观受城市扩张的影响程度较小,是保持区域内耕地连通性中最重要的一环。景观破碎度与自然生境之间的高低聚集区域则在早期分布较为分散,随着城市化进程的加快逐渐集中到城市中心区域,低高聚集区域则始终分布在南昌市西北部梅岭森林公园,高高聚集区域则主要分布在梅岭森林公园外围。自然生境与耕地连通性聚集图分析可知,研究区南部是维护区域耕地连通的主要区域,而西北的梅岭是维持区域自然生境连通的主要区域,城市中心则随着建设用地的扩张出现了耕地与自然生境连接度的低低聚集区。

表3 景观破碎度、耕地平均连通概率、自然生境平均连通概率全局莫兰指数

4 讨论与结论

4.1 讨 论

城市的快速扩张造成了土地利用类型的变化愈加剧烈,势必对区域内的整体景观格局和生态过程产生影响。城市化过程中土地资源与其周边环境不断进行着物质能量交换,并不断重构景观要素之间的空间关系,通常与城市经济活关系较为密切的区域更易遭到破坏。本文通过分析建设用地景观破碎度与耕地、自然生境连接度的动态演变过程及三者之间的空间关系,发现景观破碎度与景观连接度之间呈负相关关系,且空间上存在负相关的区域随着城市化进程不断扩大。在城市化初期景观结构由于整体结构性能维持其稳定的状态,当城市化进行到一定阶段,景观破碎化在改变景观形态的同时,内部的结构和功能也在变化,景观整体的稳定性减弱,生态过程受影响程度加深。

注:A自变量为景观破碎度,因变量为耕地平均连通概率;B自变量为景观破碎度,因变量为自然生境平均连通概率;C自变量为自然生境平均连通概率,因变量为耕地平均连通概率。*代表p<0.05。

由于景观动态演变是一个复杂的过程,受区域自然禀赋和政策法规的双重影响,未来景观破碎化的研究中需考虑政策的干预作用。此外不同的研究尺度对试验结果同样会产生影响,本文重点探讨了市域尺度下的景观破碎化演变过程,深入宏观和微观的尺度的探讨能更加完善对于景观破碎化的研究。尽管如此,本研究可为新时期国土综合整治与生态修复、基本农田保护规划、保障粮食安全提供有益参考。

4.2 结 论

(1) 研究区近15 a来城市高速扩张,建设用地需求量跃升,建设用地面积由2000年的308 km2上升至2015年的622 km2,而耕地及自然生境则呈现逐年减少的态势,耕地及生态用地保护与建设用地扩张之间的冲突日益显著。UFI指数表明,在城镇规模不断扩大,人口剧增的现实环境下,建设用地结构与形态迅速改变,破碎化程度加深。

(2) MSPA分析显示,2000—2005年自然生境核心区出现了小幅的上升,但以2010年为转折点,核心区的数量及频次开始逐年减少,岛状斑块数量呈上升趋势,自然生境受周围区域影响程度加深;耕地在2000—2015年,核心区频次不断减少,但核心区占前景比例相对稳定,表明研究期内主要为小面积的核心区减少。

(3) 景观连接度分析显示,耕地和自然景观中小型斑块的灭失将导致大型斑块呈现孤岛化,最终影响整体景观连接度。西北部的大型林地斑块连通性始终维持在较高水平,保护这一区域原有生态系统的完整性及结构功能的稳定性应作为南昌市未来生态保护的首要目标,而重构赣江东侧耕地景观的结构连接度则能促进南北部大型耕地斑块的物质能量流通。

(4) 空间自相关分析显示,城市的中心区域成为景观整合与重构的主场地,自然景观与建设用地的高低聚集区域呈现“分散—集中”的演变过程,而耕地与建设用地的聚集演变过程则呈现相反的趋势。西北部为自然景观的高值聚集区,而南部为耕地的高值聚集区。