重庆市旅游资源空间分布特征及影响因素研究

张彦

(重庆数字城市科技有限公司,重庆 400020)

1 引 言

旅游资源是旅游业发展的前提,是旅游业的基础。为全面掌握重庆市旅游资源的分布情况及现状,进一步发现、拓展、整合旅游资源,为旅游业的发展提供参考建议,对重庆市的旅游资源进行空间分布分析。通过分析力求实现重庆市旅游资源经济价值的最大化和综合利用最大化,提升旅游资源整体发展水平,为动态管理旅游资源、宣传促销旅游产品、推动旅游项目招商、促进旅游行业管理等提供科学依据,为促进重庆文化旅游产业高质量、高水平、可持续发展奠定基础。

目前我国对旅游资源的大多数研究主要集中在某一特定类型的旅游资源或者单一的定性的评价分析上,未深入分析旅游资源分布特征及其形成的影响因素。如杨霞等研究的广西体育旅游资源空间分布特征只针对体育旅游资源进行了分析[1]。吴清等研究湖南省A级旅游景区分布格局及空间相关性分析时,表明资源禀赋、地形地貌、湖泊水系、社会经济水平、交通条件和人口分布是旅游景区空间分布的重要驱动力,但是也只是定性分析为主[2]。白子怡等基于GIS的旅游景区空间分布特征及影响因素定量分析:以云南省A级旅游景区为例,分析了云南省A级旅游景区的分布特点,但是只针对A级景区,分析的样本数量较少[3]。

本研究拟在GIS技术的基础上,综合运用空间分析与数理统计方法,定量分析重庆市旅游资源的空间状态及影响的因素,从而获得其空间分布特征和因素影响程度,以期为重庆市旅游规划和发展提供参考。

本研究的数据来源于2019年~2021年重庆市文旅委组织的重庆市旅游资源普查,共包含重庆市旅游资源 15 026个。

2 旅游资源分布特征分析

2.1 总量指标分析

按照《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2017),把重庆市的旅游资源分为8类。8大类旅游资源数量构成中,建筑与设施类旅游类资源占比最高,达48.53%,几乎占总数的一半[4]。其次为历史遗迹类,占资源总数的16.11%。地文景观和水域景观分别排名第三和第四,每个类别详细数据如表1所示。这种类型分布特征与重庆特殊的地形地貌密不可分,重庆山环水绕、江峡相拥,世界大城市少见,同时重庆又是一座历史文化名城,拥有世界文化遗产大足石刻等宝贵的历史文化遗迹,可供挖掘、提炼和表达的旅游文化符号十分丰富。

重庆市旅游资源分类情况表 表1

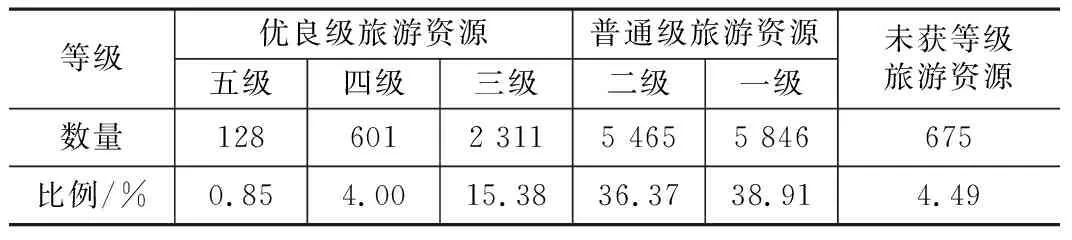

依据《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2017)对重庆市旅游资源进行评价,评价结果如表2所示。全市评出五级旅游资源128处,四级旅游资源601处,三级旅游资源 2 311处,二级旅游资源 5 465处,一级旅游资源 5 846处。全市一级以上旅游资源呈现出金字塔结构,数量最多为一级旅游资源,最少为五级旅游资源。

旅游资源等级构成 表2

2.2 空间分布类型分析

平均最近邻指数(R)是指实际最邻近距离与理论最邻近距离的比率,其中理论最邻近距离rE计算公式为:

(1)

其中m代表资源个数,A代表区域面积,D代表资源密度。最邻近的指数(R)可以概括为:

(2)

平均最近邻指数(R)小于1时,表现为聚集分布,且指数值越小,聚集程度越高;指数大于1时,则表现为离散分布[5]。

按照重庆市域面积8.24万平方千米,通过计算得出重庆市旅游资源最邻近指数(R)为0.625,小于1,因此重庆市旅游资源的空间分布类型为聚集模式。同时,P值为0,Z得分为-88.013,表示随机产生集聚模式的可能性小于1%。平均最邻近距离结果图如图1所示。

图1 平均最邻近距离结果图

2.3 旅游资源区位熵分析

区位熵是利用量化研究的方法对旅游资源在不同区域内的空间聚集情况以及空间影响情况进行分析,对衡量各类型旅游资源在各地区的分布和影响有着重要意义[6]。对重庆市各区县不同类型的旅游资源数量进行统计,并对不同级别的旅游资源,将五级至等外级旅游资源的分值分别设置为10、7、5、3、1、0。区位熵计算公式如下:

(3)

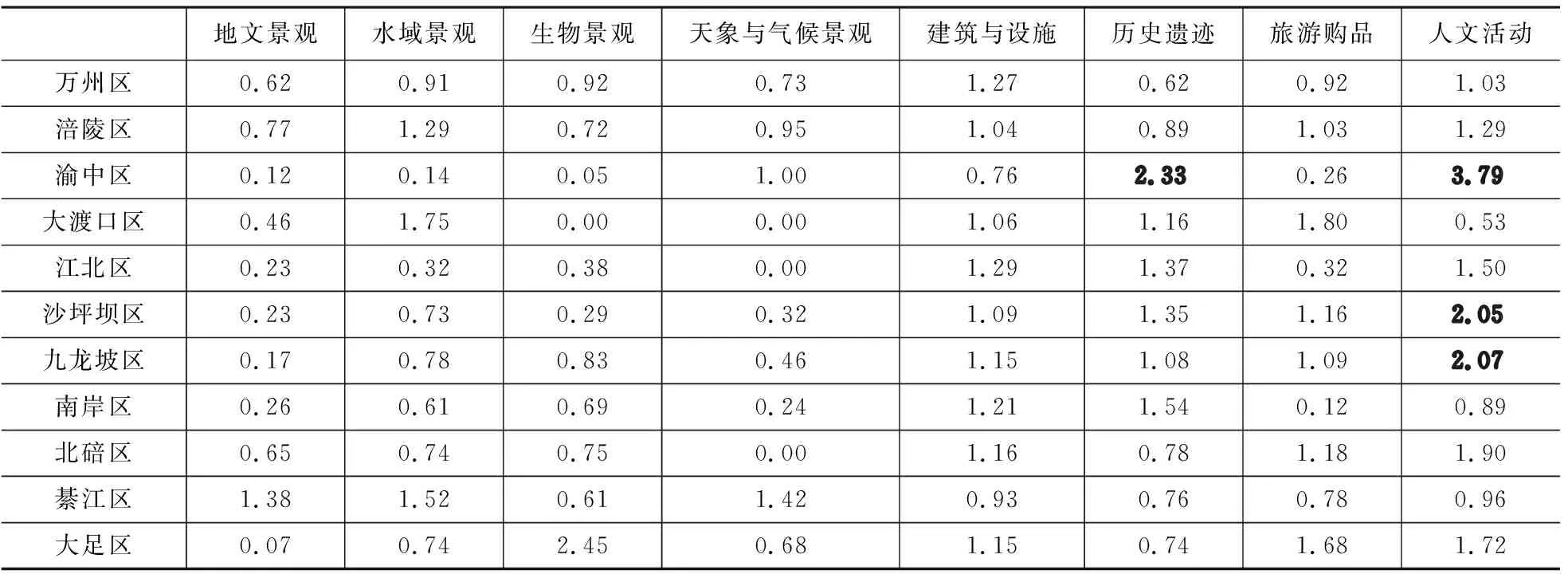

通过计算重庆市各种类型的旅游资源在重庆市不同区县的区位熵值,根据结果可以得到不同类型的旅游资源在各区县的集聚、影响程度和发育水平,如表3所示。值得注意的是,分值低的区县某类型旅游资源不一定不丰富,而是有可能该区县其他类型的资源数量同样丰富。

重庆市旅游资源区位熵表 表3

续表3

从表3中可以看出水域景观和建筑与设施类旅游资源全市分布较为均衡。地文景观类旅游资源主要分布在武隆、南川、黔江等区县,集中在武陵山脉附近区域。生物景观类资源主要分布在南川、石柱等区县,其中石柱县黄连产量居全国第一,是著名的“黄连之乡”,南川区有金佛山动植物基因库,动物资源丰富,生物多样性较高。天象与气候景观分布的主要地域为南川、城口等。历史遗迹主要分布在渝中区,体现出渝中区作为重庆母城所蕴含的文化底蕴。旅游购品分布的主要区域为丰都、长寿、潼南等。人文活动主要分布在渝中、长寿、沙坪坝等区域,体现出重庆抗战时期的陪都地位,集聚了众多名人、事件资源[7]。

2.4 旅游资源核密度分析

对重庆市旅游资源进行核密度分析[8],根据结果绘制出图2,结果显示其核密度空间分布差异显著,呈现了“一中心,多组团”的分布态势。旅游资源在中心城区聚集的状态十分明显,在区县城区聚集也异常显著,而且主城都市区范围内的旅游资源形成了连片状分布特征。

图2 重庆旅游资源核密度分析图

对自然类旅游资源及人文类旅游资源分别进行核密度分析,根据结果绘制出图3和图4,结果显示,自然类旅游资源主要沿武陵山脉形成几个聚集中心,表明重庆的自然类旅游资源主要集中在渝东南武陵山城镇群区域,这是因为在渝东南武陵山城镇群区域分布有较多的河流、溶洞、峡谷等喀斯特景观,因此自然类旅游资源相对更加丰富。

图3 自然类旅游核密度分析图

图4 人文类旅游核密度分析图

对于人文类旅游资源,也同样呈现出“一中心,多组团”的分布态势。这是因为重庆拥有悠久的历史文化,在漫长的历史长河中形成了众多人文文化沉淀,随着重庆近代以来快速发展,历史遗迹、康体游乐休闲度假地、非物质文化遗产、桥梁、文化活动场所等类型旅游资源异常丰富,而且重庆的多民族聚居特征明显,各民族不断创造和传承了地方风俗与民间节庆、宗教活动、庙会、特色服饰等,因此形成了多组团的人文类旅游资源的分布格局。

3 重庆市旅游资源空间分布的影响因素

3.1 与地形地貌的关系

地形地貌是旅游资源形成的基础,不同的地貌类型,可孕育不同的资源类型,与周围其他要素的结合,可提升为更高层次和观赏性的景致[9]。将重庆市DEM数据进行重分类处理,将重庆市划分为 200 m以下的平原地区,200 m~500 m之间的丘陵地区,500 m~1 000 m的低山地区,1 000 m~1 500 m中山地区以及 1 500 m以上的高山地区,将各等级旅游资源与地形在空间上叠加统计分析,得到统计图如图5所示。可以看出重庆市的旅游资源主要分布在 200 m~500 m之间的丘陵地区,分布数量占到资源总数的约50%,而在海拔高于 1 500 m的高山地区,旅游资源数量很少。

图5 旅游资源不同高程分布统计图

按照自然类旅游资源及人文类旅游资源分别进行统计,根据结果绘制出图6和图7,结果显示,自然类旅游资源比人文类旅游资源分布更为均衡,可见地形地貌对人文类旅游资源的影响更大。对于自然类旅游资源,在200 m~500 m,500 m~1 000 m,1 000 m~1 500 m区域分布的自然类旅游资源数量比较多,大部分自然类旅游资源均分布在这三个海拔高度区间内,而低于 200 m和高于 1 500 m的区域,自然类旅游资源分布相对较少。对于人文类旅游资源,大部分分布在海拔200 m~500 m的区域,可见相对平坦的区域,更加适宜人类居住,因此也会产生更多的人文类旅游资源,而在海拔大于 1 500 m的高山地区,人文类旅游资源数量尤其少,更显现出地形地貌对人文类旅游资源的影响更加直接。

图6 自然类不同高程分布统计图

图7 人文类不同高程分布统计图

3.2 与河流的关系

河流是人类文明的摇篮,在古代社会,河流在文化文明、交通运输、经济发展、文学创作等方面都具有至关重要的作用;近现代以来,由于政治、经济、职业等各方面的因素影响,各地交往日益密切,物质往来、人员流动与河流的关系更加深入[1]。河流不仅创造了自然景观资源,而且使人类聚居,繁衍诞生了人类文明,形成了人文资源,因此河流分布会影响旅游资源分布。为了进一步探究河流对旅游资源分布的影响,对重庆的河流(干流和1-4级支流)建立缓冲区,缓冲区半径分别为 500 m、1 500 m和 3 000 m,再将重庆市旅游资源与缓冲区叠加,统计落入缓冲区范围内旅游资源的数量,形成统计图8。

图8 河流不同缓冲半径内旅游资源数量统计图

经过统计分析,在河流500 m缓冲区范围内有 2 394个旅游资源点,占资源总数的15.99%,1 500 m以内的缓冲区范围内有 8 170个旅游资源点,占所有资源总数的54.4%,3 000 m以内的缓冲区范围内有 11 257个旅游资源点,占所有资源总数的74.9%。也就是说,重庆市绝大部分旅游资源分布在河流 3 000 m缓冲区内,体现出河流对旅游资源的分布影响尤为明显。这是由于重庆水资源丰富,流经境内的河流众多,以长江及其主要支流嘉陵江、乌江为主干河流,大宁河、梅溪河、小江、磨刀溪等支流汇集,形成了美丽的瞿塘峡、巫峡等优质的旅游资源。而喀斯特地貌在重庆东南部也十分广泛,加上河流的作用,更加促进形成了众多独特美妙的自然景观。同时重庆的历史上众多名人雅士游历到长江三峡等地,留下诸如“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”至今流传甚广的文学艺术作品,也彰显出河流对人文类旅游资源发展的深远影响[10]。

4 结论与建议

经过使用多种方式分析发现,重庆市旅游资源形成以下几个分布特点:①重庆市旅游资源聚集性分布特别明显。重庆市的旅游资源主要集中于主城都市区,该区集中了重庆超过一半的旅游资源,而在渝东北三峡库区城镇群和渝东南武陵山区城镇群的旅游资源以区县城区为中心聚集分布。②重庆市旅游资源在不同的区域具有不同的特点。主城都市区旅游资源形成了都市、乡村、遗产几大特色旅游圈层;渝东北三峡库区城镇群以长江三峡为核心资源,蕴涵巴文化底蕴;渝东南武陵山区城镇群形成了喀斯特、堰塞湖、高山草场、民俗文化等多样化特色资源组合。③从影响因素来看,重庆市的旅游资源的形成受地形地貌以及河流的影响较大。

总之,重庆旅游的发展应结合旅游资源的分布特点,立足重庆大城市、大农村、大山区、大库区于一体的市情特征,立足“一区两群”旅游资源禀赋和发展优势,根据区域的特点和特色,有针对性地进行保护和开发。对于主城都市区,应以城带郊,做强“大都市国际旅游目的地”,以红色文化、抗战文化、巴渝文化为载体,进一步明确主城都市区中心城区在全市旅游发展的核心地位,增强其休闲娱乐、旅游集散和公共服务,大力发展都市旅游,建设成为融山城、江城、不夜城于一体的国际特色旅游都市。在渝东北三峡库区城镇群依托“大三峡”良好的自然生态、深厚的人文底蕴,加快沿江精品景区扩容和提档升级,推进两侧腹地旅游资源深度开发,构建“一干多支、水陆空并进、江岸联动”的旅游空间格局。而对于渝东南武陵山区城镇群,应彰显“武陵仙居·世外桃源”主题,以“点带片”增长极发展模式,以“民俗生态旅游”为主打,构建“自然生态、民族文化、山乡风情、特色发展”的“一带多组团”旅游发展空间格局,全力打造渝东南民俗生态旅游带。

由于时间和数据的限制,本研究仍存在不足之处,没有深入分析不同等级旅游资源的分布状态;旅游资源分布的影像因素还有很多,当地的经济发展和人口数量、政府政策引导等也是重要的影响因素,这些将在以后的研究中进一步探讨。