中国建筑业生态经济效率测度及影响因素*

徐水太 马彩薇 张胜龙 袁北飞

(江西理工大学经济管理学院,江西 赣州 341000)

建筑业作为国民经济的支柱产业,为我国经济发展和居民居住条件改善做出了巨大贡献。然而,伴随着我国建筑业的快速扩张,一系列环境问题也日益凸显。一直以来,我国十分重视生态经济的可持续发展,特别是党的十九大以来,环境污染严重、生态系统退化等问题成为我国实现“双碳”目标所面临的巨大挑战,建筑业正由传统的高消耗高污染型发展模式转变为高效生态型发展模式,推动绿色建筑发展便是这一转变的必由之路。

当前,生态经济效率的研究领域主要集中在国家[1]、省(市)域[2-3]、产业[4]、企业[5]等层面;研究内容主要涉及效率评价[6]、时空差异及影响因素分析[7]等;研究方法主要包括数据包络分析(DEA)及其延伸模型[8]、能值分析[9]、面板数据回归分析[10]等。针对建筑业生态经济效率的研究主要从全要素生产效率[11-12]、碳排放效率[13]327-333,[14]193-200,[15]182-187,[16]236-242等视角进行,本质上都是针对产业生态效率研究,其中,DEA及其延伸模型理论方法在建筑业有关效率研究中得到了广泛应用。陈钢等[13]328通过构建建筑业碳排放效率广义DEA模型,剔除了环境因素和随机误差对投入指标的影响,但碳排放指标中未考虑因建筑材料消耗所产生的间接碳排放。宋金昭等[14]194和张普伟等[17]在构建指标时都考虑到了间接碳排放,但分别忽略了固定资本和技术装备投入对效率测算的影响。以上学者均将碳排放作为投入指标进行测算分析,忽略了碳排放实质是建筑业发展过程中的一种非期望产出。冯博等[18]基于包含非期望产出的SBM模型和处理受限因变量的Tobit模型,对建筑业的能源经济效率、环境效率及其分解指数进行了研究,但受其模型的限制,无法对多个有效决策单元进行综合评价分析。惠明珠等[15]183和张广泰等[16]237通过构建包含非期望产出的Super-SBM建筑业碳排放效率模型,进一步丰富了Super-SBM模型在建筑业有关效率研究中的应用。

综上,本研究以我国30个省份为研究对象(由于数据缺失,西藏及港澳台地区未进行分析),先运用包含非期望产出的Super-SBM模型对各省份的建筑业生态经济效率进行测度,再采用Tobit模型对其生态经济效率进行影响因素分析,最后根据研究结论提出针对性建议,以期为今后建筑业生态经济效率研究提供理论支撑和研究方法借鉴。

1 建筑业生态经济效率的内涵

自1992年世界商业可持续发展委员会(WBCSD)将生态效率与经济效率结合,提出“生态经济效率”这一概念后,“生态经济效率”迅速得到全球各界的推广和关注[19],虽然WBCSD、经济合作与发展组织(OECD)、欧洲环境署(EEA)等多个世界组织对“生态经济效率”概念进行了有差异性的解析和定义,但其内涵趋于一致,可总体概括为经济发展建立在生态系统的承载力基础上,才能实现经济的可持续发展。

“建筑业生态经济效率”作为“生态经济效率”的细分产业,其概念和内涵是指在具体的建筑业中,产出与所投入的各种资源之间的比值,能够反映建筑业在促进经济发展过程中与生态系统承载力的协调关系。

2 研究设计

2.1 包含非期望产出的Super-SBM模型

TONE[20]提出的Super-SBM模型不仅可以避免传统DEA模型因径向、角度选择与松弛性问题所产生的偏差和影响,还可以解决SBM模型无法对多个有效决策单元进行综合效率评价的问题[21]。本研究参考文献[15]的研究,运用考虑非期望产出的Super-SBM模型计算中国建筑业的生态经济效率。

2.2 建筑业生态经济效率指标体系

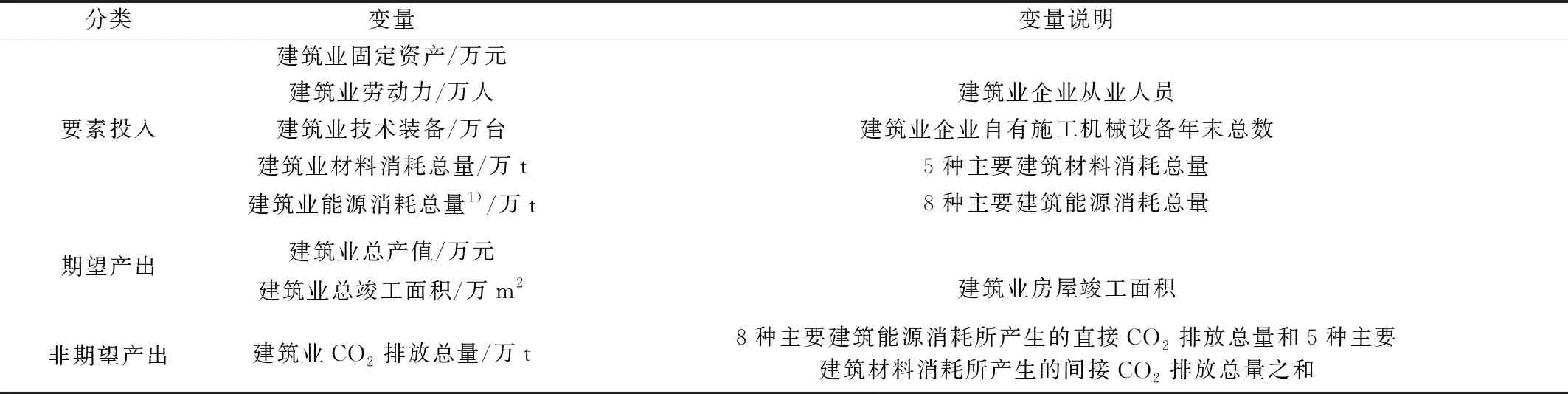

据中国建筑节能协会能耗统计专业委员会发布的《中国建筑能耗研究报告(2020)》,建筑业全过程碳排放量占我国碳排放总量的一半以上。控制建筑业碳排放是实现“双碳”目标的关键,因此选择建筑业CO2排放总量来衡量建筑业生态经济效率的非期望产出。结合建筑业特点和建筑业生态经济效率内涵,参考文献[22]提出的建筑业碳排放分类方法,建立建筑业生态经济效率投入产出评价指标体系(见表1)。

表1 建筑业生态经济效率投入产出指标体系

2.3 建筑业生态经济效率影响因素Tobit模型

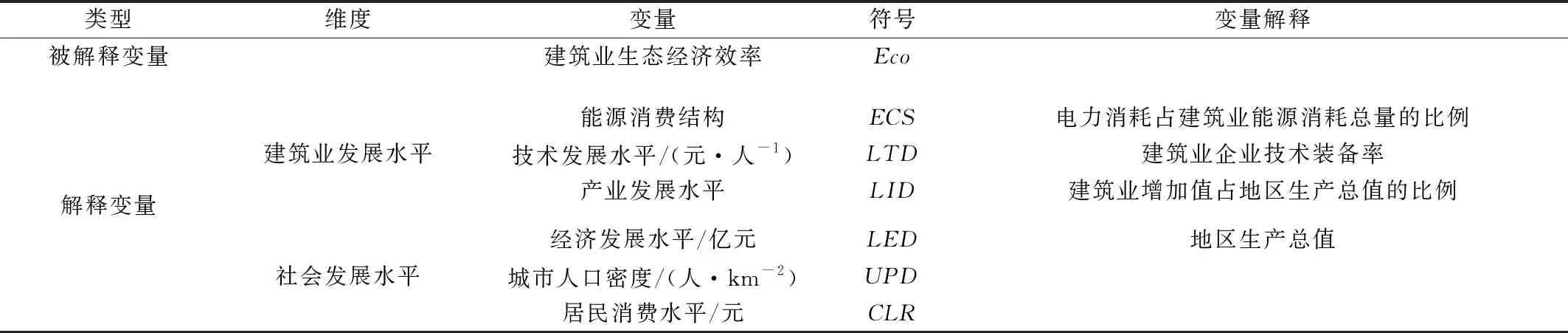

根据建筑业生态经济效率内涵,考虑建筑业生态经济效率的影响因素不仅局限于其自身投入和产出要素之间的差异,还取决于外部环境,诸如经济、技术、政策、消费等影响因素的差异。在参考文献[15]和[23]的研究成果基础上,从建筑业发展水平和社会发展水平两个维度构建我国建筑业生态经济效率的影响因素(见表2)。其中,从建筑业发展水平来看,能源消费结构代表建筑业资源利用与生态环境情况,技术发展水平代表建筑业技术进步程度,产业发展水平代表建筑业经济发展程度;从社会发展水平来看,经济发展水平、城市人口密度、居民消费水平分别代表建筑业外部环境的经济、政策、消费等发展程度。

表2 建筑业生态经济效率影响因素变量

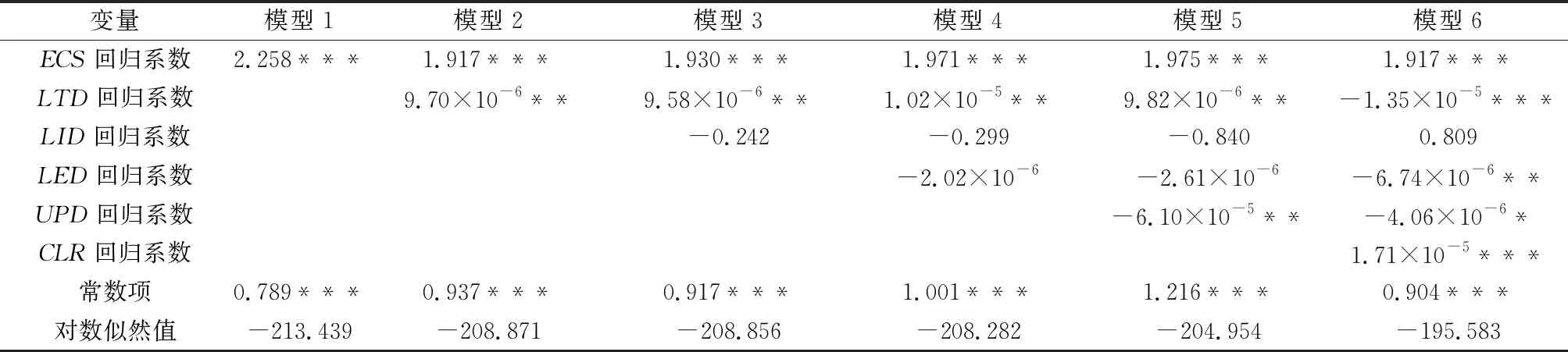

Super-SBM模型只能从静态的角度分析我国建筑业生态经济效率水平及变化,但无法识别建筑业生态经济效率的影响因素,而且测算的生态经济效率均大于0,具有截尾性质[24]。采用最小二乘法(OLS)进行回归无法得到一致的估计量[23]。鉴于此,基于生态经济效率的内涵,以各省份建筑业生态经济效率为因变量,构建遵循最大似然法概念的Tobit模型,对其进行回归分析。为比较各个影响因素之间的影响,采用逐布加入变量的方式,依次加入ECS、LTD、LID、LED、UPD、CLR,分别构造6个Tobit模型(模型1至模型6)。

2.4 样本选择与数据来源

考虑数据的可得性,研究期限为2007—2018年,以我国30个省、自治区、直辖市的建筑业为研究对象。按照我国各省份地理位置相邻、生态条件与社会发展水平相结合原则,将其划分为东部、东北、中部和西部四大地区。其中,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10个省份;东北地区包括吉林、黑龙江和辽宁3个省份;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6个省份;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆11个省份。原始数据来源于相应年份的中国统计年鉴、中国能源统计年鉴、中国建筑业统计年鉴及各省份统计年鉴。

3 实证研究

3.1 中国建筑业生态经济效率评价

采用MaxDEA软件对我国2007—2018年30个省份的建筑业生态经济效率进行测度(见表3);根据测度结果,得出2007—2018年全国及四大地区建筑业生态经济效率变化趋势(见图1)。

图1 2007—2018年全国及四大地区建筑业生态经济效率变化趋势

表3 2007—2018年各省份建筑业生态经济效率

3.1.1 整体分析

我国2007—2018年建筑业生态经济效率水平从高到低依次为东部、东北、中部和西部地区,其生态经济效率均值分别为1.113、0.957、0.759和0.727,与传统地区经济发展格局相吻合。东部地区包括大多沿海或发达省份,其生态经济效率处于较高水平。东北地区在2007—2014年建筑业生态效率整体较平稳,仅次于东部地区,2014年后开始下降,2015年处于最低值(0.822),随后缓慢上升,说明2015年提出的供给侧结构性改革对东北振兴有一定的推动性作用。中部和西部地区生态经济效率始终低于全国平均值,贵州、陕西、甘肃和山西等中部、西部地区生态经济效率低下,是建筑业生态经济效率需要重点提升的地区。

全国生态经济效率介于0.850~0.920,变动幅度不大。东部地区建筑业生态经济效率常年高于1,总体保持平稳;东北地区波动较大;中部地区除2007年和2010年外,建筑业生态经济效率总体上高于西部地区,2010—2014年出现显著上升后又呈缓慢下降趋势;西部地区除2008年出现最低值(0.665),其他年份相对平稳。

从整体来看,我国2007—2018年建筑业生态经济发展平缓,但四大地区之间存在明显差异,随着时间的推移并未改变建筑业生态经济效率东高西低的趋势。

3.1.2 四大地区分析

(1) 东部地区

我国东部地区的建筑业生态经济效率每年都高于1,相比其他3个地区处于生态经济效率领跑状态。东部地区大多为沿海或发达省份,得益于自身的地理优势和国家的政策支持,社会经济发展水平较高,建筑业发展与生态环境之间保持着良好的协调关系。

海南、江苏、北京、浙江和上海5个省份的建筑业生态经济效率每年均高于1。尤其海南生态经济效率常年维持在3左右,生态经济效率优势明显。主要原因是海南自然环境条件优越,2007年开始实施“生态立省”战略,推动海南的产业低碳发展[25];2010年海南开始建设国际旅游岛,大量基础设施建设项目启动,使得建筑业发展迅猛,同时也伴随着CO2排放总量的增加,导致2011年建筑业生态经济效率有所下降,但仍在全国保持生态经济效率绝对优势。江苏、浙江和上海处于长三角地区,经济发展快,对外开放程度高,使得建筑业发展基础雄厚,具有较高的人才吸引力和技术支撑水平,尤其是上海近几年装配式建筑推广和建筑信息模型(BIM)等技术的应用,超低能耗、近零能耗建筑在上海得到很好的示范和推广应用,有效控制了生态环境破坏,从而获得较高的生态经济效率。北京作为我国经济、政治、文化中心城市,其生态经济效率较高。

广东、山东和福建3个省份的建筑业生态经济效率大体介于0.5~1.0。其中,广东处于城市化的中后期,对交通、商业、工业等基础设施建设项目的需求逐渐稳定甚至减少,且广东建筑业发展水平虽处于全国前列,但施工技术装备水平并未与发展水平相匹配,造成劳动力与资源的过度消耗,其生态经济效率仍有较大的提升空间。

天津和河北的建筑业生态经济效率平均值低于0.5,两省受国家“十一五”规划关于京津冀区域产业结构优化的布局安排,承接了北京转移的大量工业产业,建筑业快速发展,但受自身发展限制,基础设施建设与技术发展水平无法同步,造成资源过度消耗和生态环境污染。

(2) 东北地区

除2015年外,我国东北地区的每年建筑业生态经济效率平均值总体保持在1左右。东北地区的能源资源丰富,基础设施建设一直位于全国前列,但整体产业化水平不高,建筑业生态经济效率易受外部因素影响。

黑龙江的建筑业生态经济效率超过1。该省作为东北老工业基地,基础设施相对完善,但当地政府对建筑业的支持力度不足,建筑业总体发展缓慢,未对生态环境造成过大影响。

吉林2007—2018年的建筑业生态经济效率平均值趋近于1。该省先后于2009、2014、2018年出台了有关建筑业扶持政策,使得建筑业发展总体呈稳步增长趋势。2008年受全球金融危机影响,吉林的建筑业发展缓慢,生态经济效率出现小幅度下降趋势。2013年,我国经济进入结构性减速阶段,吉林建筑业受到极大影响,总产值呈下降趋势,通过《吉林省人民政府关于加快发展建筑支柱产业的意见》(吉政发〔2014〕42号)等有关政策扶持,在2015年触底反弹,逐渐趋于稳定。

辽宁2007—2018年的建筑业生态经济效率平均值为0.639。该省城镇化率一直排名前列,建筑业发展迅猛,但因其地理气候条件,冬季供热取暖需求量大,面积广,燃煤量大,CO2排放量过高,导致建筑业生态经济效率较低。

(3) 中部地区

我国中部地区的建筑业生态经济效率介于0.65~0.85。受地理位置、生态环境及经济发展影响,中部地区各省份之间的建筑业生态经济效率差异较大,江西和湖北两个省份的建筑业在2011—2014年发展迅猛,带动生态经济效率提升。

江西的建筑业生态经济效率高于1,该省份受经济发展水平和产业结构影响,近年来建筑业发展平缓,建筑业与生态环境之间形成了稳定的平衡。

湖北、湖南、安徽和河南4个省份的建筑业生态经济效率平均值介于0.5~1.0。其中,湖北、湖南与江西毗邻,其经济发展水平与基础设施水平处于中部地区前列,但建筑业生态文明建设有所不足,受“十一五”和“十二五”规划有关政策推动,湖北出台了《湖北建筑业发展第十二个五年规划》(鄂建办〔2011〕183号),促进湖北2010—2014年的建筑业生态经济效率提升;而湖南出台了《湖南省入湘建筑业企业监督管理办法》(湘建建〔2010〕136号),稳定了湖南的建筑生态经济效率。

山西的建筑业生态经济效率低于0.5。该省份2007—2018年的建筑业生态经济效率平均值(0.360)为30个省份最低值。“十一五”期间,山西大力发展建筑业,积极开拓装饰装修、机电设备安装等相关市场,但因技术发展水平与产业实际发展不同步,资源过度消耗,导致建筑业生态经济效率过低。

(4) 西部地区

我国西部地区的建筑业生态经济效率总体保持在0.65~0.80,且趋势平稳。西部地区受其地理位置和生态环境等多方面影响,工业竞争力低于其他3个地区。

广西和新疆的建筑业生态经济效率平均值高于1。其中,广西的建筑业发展呈稳定上升趋势,广西建筑业总产值增速在2010年达到峰值,随后缓慢发展,并与生态环境之间形成了长期的平衡。

青海、宁夏、重庆、四川、内蒙古和云南6个省份的建筑业生态经济效率平均值介于0.5~1.0。其中,青海和宁夏位于经济落后地区,资源配置效率低,技术水平低,建筑业总体发展规模小,其资源投入、经济效益产出和CO2排放都相对较低,所以总体来看,建筑业生态经济效率相对其他西部省处于较高水平;但由于发展不稳定,会造成两省份的个别年份出现建筑业生态经济效率偏低的情况。

贵州、陕西和甘肃3个省份的建筑业生态经济效率平均值低于0.5,表明生态经济效率处于低效率状态,有较大提升空间。

综上,西部地区应该作为建筑业生态经济效率重点改进的地区,有必要进一步加强西部地区与东、中部地区间建筑业领域的技术交流推广,从而促进西部地区建筑业生态经济效率的提高。

3.2 中国建筑业生态经济效率影响因素分析

3.2.1 变量的描述性统计

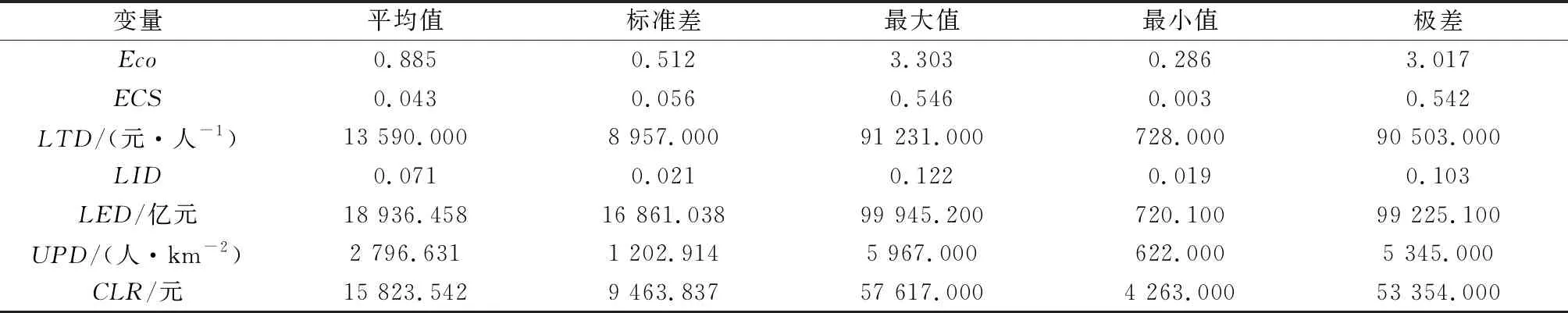

变量的描述性统计见表4。从表4中可知,2007—2018年各省份建筑业生态经济效率平均值为0.885,标准差为0.512,极差为3.017,极差约是平均值的3.4倍,约是标准差的5.9倍,表明各省份建筑业生态经济效率时空差异较大。由于各省份的经济发展和工业化程度不同,建筑业的能源消费结构和技术发展水平差异非常大,能源消费结构极差约是平均值的12.7倍,技术发展水平极差约是平均值的6.7倍。各省份的经济发展水平差异也非常大,最大值为99 945.200亿元,最小值为720.100亿元,平均值为18 936.458亿元,这与我国经济发展不平衡的现实情况十分符合。

表4 变量的描述性统计结果

3.2.2 变量间的相关性分析

变量间的相关性分析结果见表5。建筑业生态经济效率与能源消费结构、居民消费水平之间的相关系数在1%显著水平下呈现正相关关系,说明能源消费结构与居民消费水平的有效调整可以提高建筑业生态经济效率。建筑业生态经济效率与技术发展水平、城市人口密度之间的相关系数在1%显著水平下呈现负相关关系,分别说明单纯依靠建筑业技术发展和城市人口密度增长对建筑业生态经济效率的提高可能会起到抑制作用,需要探索提高建筑业生态经济效率的协同机制。

表5 变量间的相关性分析结果1)

3.2.3 Tobit模型回归分析

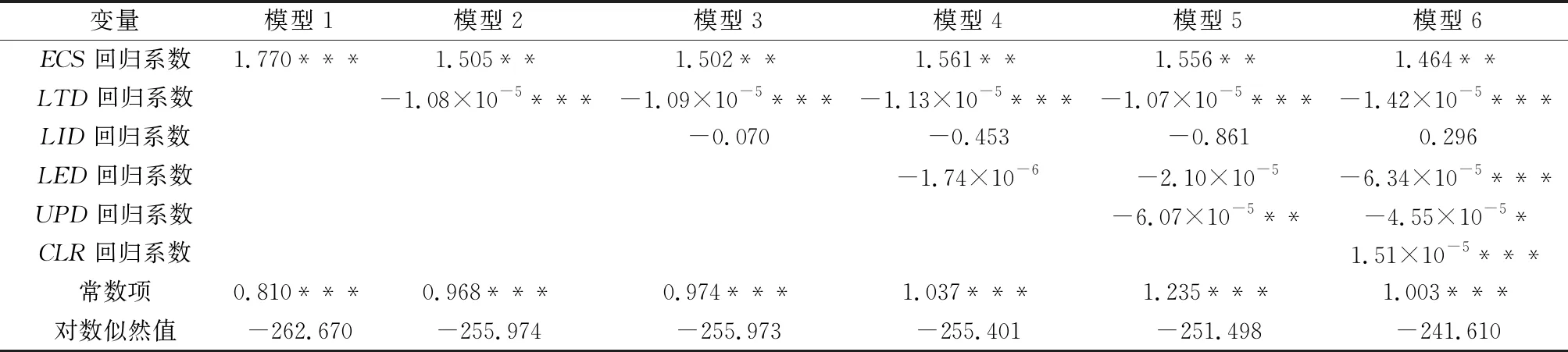

采用Stata软件,实证能源消费结构、技术发展水平、产业发展水平、经济发展水平、城市人口密度和居民消费水平等变量对建筑业生态经济效率的驱动作用,Tobit模型回归分析结果见表6。

从表6中可知,通过对2007—2018年各省份建筑业生态经济效率的影响因素回归分析,可得出以下结论:

表6 Tobit模型回归分析结果1)

(1) 能源消费结构在模型1中的回归系数在1%显著水平下为正,在模型2至模型6中的回归系数在5%显著水平下为正,说明能源消费结构调整能够有效驱动建筑业生态经济效率,且在所有对建筑业生态经济效率有正向促进作用的变量中,能源消费结构调整的影响程度最大,这与东北地区建筑业生态经济效率的实际情况相吻合。东北地区能源资源丰富,能源消费结构有待提升,通过优化能源消费结构,能够化解产能过剩、环境污染等问题,从而有效提高建筑业生态经济效率。

(2) 技术发展水平在模型2至模型6中的回归系数在1%显著水平下为负,说明地区建筑业单纯依靠技术发展并不能提高生态经济效率,甚至可能会对其产生抑制作用。地区建筑业技术发展水平可能会通过技术引进、转化、溢出等机制对建筑业发展产生一定的积极作用,但基于规模效应的影响,也可能会适得其反,这与山西建筑业生态经济效率的实际情况相吻合。推动建筑业的生态经济发展需符合地区发展实际情况和节能减排政策体系,否则会加剧建筑业CO2排放量,降低生态经济效率。

(3) 经济发展水平在模型6中的回归系数在1%显著水平下为负。说明地区经济发展水平同地区技术发展水平类似,可能会对建筑业生态经济效率产生抑制作用,这与山西建筑业生态经济效率的实际情况相吻合。地区经济的发展往往会伴随着城市人口的流动和建筑业的发展,而建筑项目开发则会伴随大量的资源消耗和污染物产生,从而阻碍城市的生态经济发展。

(4) 居民消费水平在模型6中的回归系数在1%显著水平下为正。说明居民消费水平的提高对建筑业生态经济效率具有促进作用。随着居民消费水平的提高,大众的消费心理会从满足生活所需转变为提高生活质量,高能耗、高污染的建筑会逐渐被超低能耗、近零能耗绿色建筑所取代,进而有效推动建筑业高质量发展。

3.2.4 稳健性检验

为检验研究结果的稳健性,通过改变样本容量,对2008—2017年的数据随机剔除部分年份进行Tobit模型回归分析(见表7)。

表7 稳健性检验结果

从表7可知,剔除部分年份后进行影响因素回归分析,能源消费结构和居民消费水平仍对建筑业生态经济效率有促进作用,技术发展水平和城市人口密度仍对建筑业生态经济效率有抑制作用,与初始全样本回归结果一致,说明上述研究结果是稳健的。

4 建 议

运用Super-SBM模型和Tobit模型对我国2007—2018年建筑业生态经济效率进行测度及影响因素研究,弥补了我国建筑业生态经济效率研究的不足,有助于中央及各省级政府部门制定符合经济发展水平和区域特征的政策方针,加快推广绿色建筑。据此,提出以下建议:

(1) 提高环保技术发展水平,优化能源消费结构。目前,我国建筑业环保技术发展水平落后于绿色建筑的标准,建筑业要转变为高质量生态型模式,应加强节能减排和低碳技术创新。首先,积极引进国内外有关建筑业的先进环保技术,大力培育和发展节能减排科技创新型建筑企业,加大建筑业环保技术发展水平的投入;其次,加大对建筑企业技术改进的政策和资金扶持,鼓励建筑企业通过技术改进突破环保与经济协调发展的瓶颈,推动建筑业低碳发展;再者,建筑企业应从建筑业全生命周期加强碳排放管理,大力促进风能、太阳能等清洁能源在建筑业中的应用,推广绿色建筑,调整能源消费结构,提高建筑业生态经济效率。

(2) 优化建筑业产业结构,大力发展装配式建筑。优化建筑业产业结构,使得建筑业经济增长转为低能耗、高收益的集约式增长。首先,国家及地方可重点培育一批“高大精尖”建筑业龙头企业,发挥其引领作用;其次,鼓励区域性企业进行重组或项目合作,通过优势互补、互帮互助的方式提升综合实力,从而提高建筑业产业集中度;再者,加强跨区域建筑业企业间的交流与合作,可通过人才流动、集中培训的方式引入先进的管理经验,提高运营管理水平,优化建筑业资源配置效率。随着近年国家对装配式建筑的推广,装配式建筑正成为行业转型主流。

(3) 加强政府政策和资金扶持力度,推广超低能耗、近零能耗建筑。超低能耗、近零能耗建筑已成为节能减排的动力引擎,我国政府应尽快制定符合我国国情的超低能耗、近零能耗建筑技术和法律标准体系,出台相应的技术指南或导则。政府可从相应的政策激励方面着力推动超低能耗、近零能耗建筑的节能减排,如在税收和财政补贴上给予资金扶持政策,为超低能耗、近零能耗建筑节能减排工作成效突出的建筑相关企业给予优惠政策,同时根据区域环境等异质性特点执行相应的有差异价格政策,加大政府的监督执行力度,提升专项资金的使用效率,强化地方政府推广超低能耗、近零能耗建筑责任意识,使节能减排工作落实到微观层面,从而全面推进超低能耗、近零能耗建筑节能减排市场化发展。