侗戏艺术发生与发展的文化生态

姚仕秀 赵春艳

摘要:侗戏是流傳于侗族南部方言区的地方剧种,其文化内涵十分丰富,是侗族文化的重要组成部分,其丰富的唱词内容、形式多样的器乐曲牌、简练朴实的表演动作等,极富浓厚的生活气息和独特的民族个性。侗族地区独特的自然环境、丰富多彩的传统习俗与文化、秩序良好的社会组织等生态语境,为侗戏艺术的发生与发展创造了良好的生态条件,是侗戏艺术生生不息的内核保障。

关键词:侗戏艺术;文化生态;发生与发展

中图分类号:J825

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)04-0103-06

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.04.014

侗族,侗语称“更”(geams),属百越族群中的骆越支系。侗语属汉藏语系壮侗语族侗水语支,分为南、北两部方言区。侗戏,侗语称“戏更”(hik gaeml),是侗族民众经过长期生活实践创造出的,为侗族群众喜闻乐见的地方剧种,主要流传于侗族南部方言区的贵州黎平、从江、榕江、湖南通道和广西三江、龙胜等地区。据相关文献记载,侗戏大约产生于清代嘉庆至道光(1828—1845)年间,至今已有190余年历史,最早流传在贵州省黔东南苗族侗族自治州的黎平县茅贡镇腊侗村,由侗族戏师吴文彩(1799—1845)始创。自

《李旦凤姣》《梅良玉》等传统剧目问世后,侗戏受到越来越多民众的喜爱和追捧,很快从腊侗村传遍了黎平县的大、小侗寨,后又传到榕江和从江,并于19世纪70年代传至广西的三江、龙胜、融水等地的侗族村寨。随着侗族地区交通逐步得到改善、文化交流日益频繁,侗戏影响力也因此日趋扩大。“经侗族桂剧艺人杨正明和杨校生开创出现代侗戏曲目《杨娃》后,侗戏逐步在通道等湖南侗族地区流传开来。”[1]侗戏班一般由一个村寨组建一支,也有以族姓或鼓楼为单位组建。其基本组成结构为:戏师(1人)+演员(10—30人)+伴奏乐队(3—8人)。

文化生态学(cultural ecology)最早由美国学者斯图尔德于1955年提出,“是借用生态学研究人与文化及文化之间的互动关系,是人类所处的整个文化环境的各种因素交互作用所形成的生存智慧。”[2]近些年来,文化生态学受到越来越多学科的青睐,并与众多学科进行综合交叉研究,不仅拓宽了其他学科理论研究领域的深度与广度,而且为其他学科研究发展提供了新视角。“文化生态学除研究文化对于自然环境的适应外,更主要的是研究影响文化发展的各种复杂关系,特别是经济、文化、社会组织及社会价值观念对人的影响。”[3]侗戏作为一种文化事象,与侗族区域生态文化关联密切,并在特定的文化生态背景下客观反映了侗族民众的观念意识。其发生与发展有自然、社会、文化等多重生态因素使然,在多重生态因素的相互交融作用下,孕育出侗戏艺术的独特规律及特征。

一、侗戏演剧行为发生与形成的自然生态

侗族地区位于我国西南部,地处黔、湘、桂三省(区)交界处,境内地势西北高东南低,海拔约为200—1000米之间,气候较温润,年均气温在15℃左右。该区域的溪流江河分别汇入长江和珠江两大水系。“境内的清水江、舞阳河、渠水以及鄂西的清江流入长江,分布于该区域的侗族多操北部方言,因受汉文化的影响较大,经济较为发达;流入珠江水系的有两条河流,为都柳江和浔江,分布于此区的侗族操南部方言。”[4]侗戏主要分布于都柳江和浔江操南部方言的侗族地区,该区域自然资源丰富,土质肥沃,盛产杉木。而杉木是建造戏台的主要原材料,戏台大多设在侗寨鼓楼的对面或附近区域,戏台离地近两米,前敞开后封闭,后台间壁留有两个边门,供演员出入之用。此外,侗族地区冬季不甚寒冷的自然气候条件,有利于侗族民众集中于正月间露天表演侗戏。文化生态学认为,“山脉、河流、海洋等自然条件的影响,不同民族的居住地、环境、先前的社会观念、现实生活中流行的新观念,以及社会、社区的特殊发展趋势等等,都给文化的产生和发展提供了特殊的、独一无二的场合和情境。”[5]侗戏正是依仗侗族地区得天独厚的自然生态环境,为其发生与发展提供了良好的生存空间。

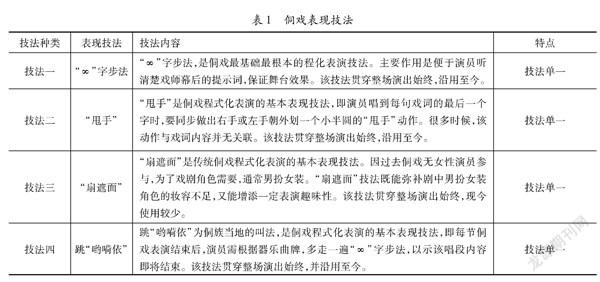

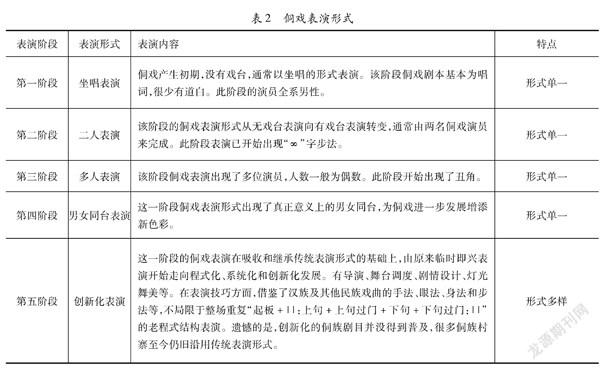

“生态环境是人类产生、繁衍、生活和发展的空间,也是为人类提供各种自然资源和能源的场所。人类的生存与发展,一刻也离不开生态环境。”[6] 这体现了自然生态与人类生存的内在联系,也即说明人的衣、食、住、行、艺术、文化、思想等一切活动轨迹都离不开自然生态场域而独立存在。侗戏文化亦如此,它的发生与发展在某种意义上,离不开它的生态环境。侗族自古以来都沿着江河、溪流的平坝地区聚居,田分为水田和干田,地有平坝地和高坡地,劳动生产工具主要为锄头、镰刀、犁等,生活行为较为简单粗糙。在此种自然生态背景下,造就了侗族民众简单、淳朴的性格特点。正所谓“一方水土养育一方人。”这一性格特点亦反映在它的戏曲艺术上,如表1、表2的传统侗戏表现技法和表演形式。

创新化表演这一阶段的侗戏表演在吸收和继承传统表演形式的基础上,由原来临时即兴表演开始走向程式化、系统化和创新化发展。有导演、舞台调度、剧情设计、灯光舞美等。在表演技巧方面,借鉴了汉族及其他民族戏曲的手法、眼法、身法和步法等,不局限于整场重复“起板+||:上句+上句过门+下句+下句过门:||”的老程式结构表演。遗憾的是,创新化的侗族剧目并没得到普及,很多侗族村寨至今仍旧沿用传统表演形式。

二、侗戏演剧行为发生的社会生态

任何一种文化事象的产生,都离不开社会生态中的婚姻、制度、家庭等。侗戏文化亦如此,与社会生态环境密切关联。马林诺夫斯基曾指出:“婚姻关系一旦成立,若要得到相当的稳固性,这制度一定得免除婚外关系的嫉妒及猜疑,于是在婚姻关系中的两性兴趣不能不加以防范。”[7]侗族与其他民族一样都经历过母系氏族社会,有过血缘通婚的渊源。不过,侗族历来的婚姻制度以一夫一妻制为主,不允许有破坏别人家庭的越轨行为,这在很多传统侗戏剧目中都有体现,如:反映破坏姻缘的《珠郎娘美》(该剧讲述珠郎与娘美相爱,破铜钱订终身。后娘美被财主银宜看中,欲夺为己妻,并在一次“吃抢尖肉”的“款会”上将珠郎害死)和反映乱伦关系的《金汉列美》(该剧讲述金汉娶列美为妻后,仍与杨妍、莫娘姐妹暧昧往来,并致杨妍、莫娘怀了身孕。为了逃避杨妍、莫娘,金汉选择离家出走。而杨妍、莫娘因此受尽羞辱,自缢身亡)等剧目。

侗族历史上有“同姓不婚、姨表不婚、姑舅表优先婚”的婚姻传统习俗。如侗戏传统剧目表现逃避父母包办“姑表亲”的《门龙绍女》(该剧故事讲述门龙为了逃脱父母包办的姑表亲而远走他乡。最后与绍女相遇后,两人一见钟情,结为夫妻)。过去侗戏班是由同一鼓楼或同一族姓组成的,戏班里没有女性演员参与,所有的女性角色均由男子扮演。女性不参加戏班,原因是侗族社会同姓男女不允许演恋人或夫妻,更不能谈情说爱。如侗戏传统剧目《丁郎龙女》中的丁郎和龙女;《善郎娥梅》中的善郎和娥梅等角色,均不能安排同姓演员去扮演。通过对侗族历史婚姻制度习俗的解读,可以看到侗戏文化无不受侗族社会生态环境的深刻影响,经过不断的调整、更迭变化,逐步形成了适合侗族群众审美习惯、程式完整的侗戏剧目。

此外,侗戏所流布的侗族区域,长期以来拥有和谐、稳定、安宁的社会组织,培育出了许多“喜歌、爱戏”的侗族民众,亦为侗戏剧目的繁衍提供了良好的社会生态空间,通过唱歌、演戏来歌功颂德。如:反映英雄人物的侗戏传统剧目《良三传奇》(该剧讲述明朝洪武年間,侗族英雄吴勉义军与官兵打最后一仗失利后,吴勉只身突围,逃到了顺吉侗寨,被侗族姑娘良三救下。最后良三为了掩护吴勉,发动全寨群众举行盛大歌会,将官兵迷住,让吴勉化险为夷);赞颂聪明勇敢人物的传统剧目《补贯》(该剧讲述补贯在财主、官吏的欺压下,不畏强暴,并巧妙地与他们作斗争。最终以智慧取胜,严惩恶人,维护乡亲们的利益);以及反映现实教育意义的侗戏剧目《三媳争奶》(该剧赞美三儿子和三媳妇孝顺父母、尊敬老人的美德。批判二儿子、大媳妇自私自利,厌弃老人的不道德行为)等。侗戏剧目的内容与侗族平民百姓的思想感情紧密相连,渲染着浓厚的宿命论和因果报应等色彩,将现实生活中朴实的社会思想,通过戏剧表演的形式映射出来。这也从另一侧面表达了侗族民众对幸福、自由、美好生活的追求和无限向往。

三、侗戏艺术形态形成的文化生态

侗族自古就有祖先崇拜的文化传统,几乎每个侗族村寨都建有“萨堂”(祭祀侗族祖先英灵的地方)。每年正月初一、十五或寨上有集体外出“weex yeek”(为侗族南部方言区特有的社交习俗)等民俗活动时,由寨老(侗寨德高望重的老人)或祭师于吉时良辰,严格按照祭“萨”仪礼,主持祭拜活动。文化生态学主张从社会生态环境的各种变量因素的交互作用中研究文化的产生、发展和变异规律,用以寻求不同地域不同民族文化事象的特殊样貌和模式。侗戏正是在此种文化生态背景下,衍生出独特的表演习俗——“立坛请师”,即戏班正式表演前,由戏师主持祈求祖先神灵保佑演出成功的仪式。整个仪式过程需全体演职人员参加,禁止闲杂人参与。坛位设在幕布后面,为一张四方桌,桌上铺一块红布,摆放祭品(三杯米酒、一块熟猪肉、一个鸡蛋、一筒米、三柱香、若干钱纸等)。仪式正式开始时,由戏师焚香烧纸,叩首请师,念诵请师祭词,并将侗戏脚本放在香上旋晃三下,以示吉利。因请师祭词内容较为丰富,各地戏班的祭词不尽相同。祭词念毕,鸣炮,随即开始表演。为此,笔者于2022年2月5日采访了黎平县龙额侗戏班成员石奶贵芳(女,侗族,48岁),她告诉笔者:“她们有一次演出,因时间仓促,省掉了立坛请师环节。结果演出的时候,出现演员失声、二胡断弦、听不清提示词等状况,最后只能停止演出。”由此可见,在戏班成员看来,“立坛请师”仪式是侗戏表演成功与否的关键所在,亦是侗戏表演约定俗成的核心环节。

此外,侗族歌俗文化历史悠久,至今保留较为完整。侗族有句古语:“饭养身,歌养心”,即侗族民众把唱歌看得与吃饭一样重要,自古养成长者教歌、幼年学歌的传统。恋爱时唱情爱歌、宴请喝酒时唱敬酒歌、寨门迎客时唱拦路歌、老人去世时唱丧葬歌等。侗戏依托侗族地区浓郁的歌俗文化生态,应运创生,并承载着侗族厚重的历史人文,铸就了侗戏在唱腔音乐、器乐曲牌及角色行当等方面的鲜明特色。

(一)侗戏唱腔音乐

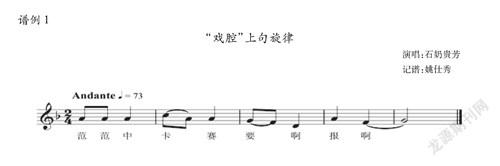

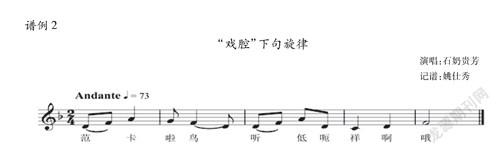

侗戏唱腔主要包括“戏腔”“哀腔”“歌腔”“客家腔”“新腔”五类。戏腔,侗语称“soh hik”,是侗戏最早的音乐唱腔,贯穿于整场演出始终。由上、下句组成,旋律固定不变,仅是歌词内容上的变化。上、下句唱腔的旋律走向及尾音不尽相同,上句尾音落在商音“2”上,下句尾音落在宫音“1”上(如谱例1、谱例2)。

哀腔,侗语称“soh sigt”,适用于剧中人物生死离别的悲哀情境,音调凄楚哀怨,富有感染力。一般由民间哭丧歌、民间祭祀歌和“果吉”歌演变而来,节奏较自由。歌腔,侗语称“soh gal”,主要包括叙事大歌、琵琶歌、果吉歌、河歌、踩堂歌等。侗戏歌腔,无论旋律曲调还是演唱方法基本与侗族其他民间歌曲相类似。客家腔,侗语称“soh gax”,即在侗戏表演时,用汉语演唱汉族民间小调的唱腔。客家腔应用范围不是很广泛。新腔,侗语称“soh meik”,是新时期音乐工作者根据剧情的发展和人物情感的需要,以传统唱腔或民歌为素材新创作的唱腔。[8]

(二)侗戏器乐曲牌

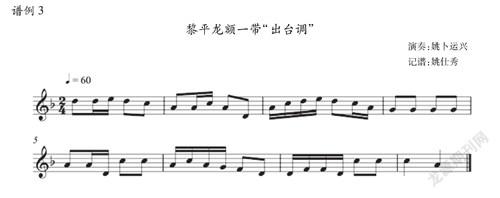

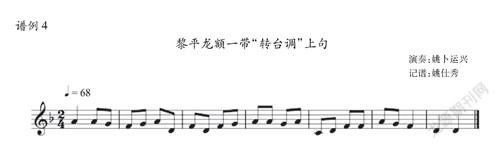

侗戏的器乐曲牌有“出台调”“转台调”和“入台调”三种。其中“出台调”,侗语称“jiuc ugs taic”,主要用二胡拉奏主旋律,配以锣、钹和小鼓的打击乐,起到闹台、活跃气氛的作用,用于每场戏表演的开头。“转台调”,侗语称“jiuc xonh taic”,用于每场戏表演过场的器乐曲牌,分为上、下句,其旋律不同。乐器主要为二胡或“果吉”。“入台调”侗语称“jiuc laos taic ”,是用于每场戏表演结尾的器乐曲牌。有的侗族地区没有专门的“转台调”,而用“出台调”或“入台调”替代(如谱例3、谱例4)。

(三)侗戏角色行当与表演

侗戏角色行当方面没有严格的划分,无论正、反面人物,均为一般角色,无具体行当称谓,惟独小丑角色除外。侗戏的一般角色行当是不固定的,需根据演员的自身条件(嗓音、外貌等)和结合侗戏剧本的人物特点来安排和调整,甚至一人可担多角。一般角色在表演时,要求步伐稳重,神情专注,体态端庄,不宜有轻浮的动作出现。演出服装多为当地少数民族服饰,主角穿着盛装,普通角色穿得较为朴素。传统侗戏的丑角一般由平时生活中形象滑稽、性格外向、说话幽默的人员担任。丑角的妆容方面要求画成花脸,着衣要破烂、不整洁。凡是在剧中被选为丑角的成员,基本就是固定的表演行当。丑角唱腔不拘嗓音的美与丑,着重突出丑角的幽默诙谐,起到烘托剧情气氛的效果。值得注意的是,侗戏丑角并非仅指反面人物。

结语

侗戏艺术作为侗族文化的重要组成部分,凝聚着侗族民众的历史记忆和长期生产实践的智慧结晶,充分展现出侗族民众团结互助、勤劳善良、尊老爱幼等优秀传统美德。侗族地区独特的自然环境、丰富多彩的传统习俗与文化、秩序良好的社会组织等生态语境,为侗戏艺术的发生与发展创造了良好的生态条件,是侗戏艺术生生不息的内核保障。从侗戏的叙事内容、器乐曲牌、角色行当、表现技法和表演形式等艺术特征来看,其丰富的唱词内容,形式多样的器乐曲牌、简练朴实的表演动作等,极富浓厚的生活气息和独特的民族个性。从另一侧面亦说明侗戏的发生与发展离不开当地的自然生态、社会生态和文化生态。侗戏艺术在侗族地区多重文化生态因素的影响下,形成了侗族戏曲文化的历史性、民族性以及地域性的鲜明特色。

参考文獻:

[1]吴文梅.侗戏在侗族村寨社会交往中媒介功能研究[J].四川戏剧,2020(08).

[2]黄正泉.文化生态学(上册)[M].北京:中国社会科学出版社,2015:36 .

[3]黄德林.文化生态视野下布依族古歌生存价值研究 [M].北京:中国社会科学出版社,2014:81.

[4]欧潮泉,姜大谦.侗族文化辞典[M].香港:华夏文化艺术出版社,2002.

[5]田茂军,吴晓玲.发掘与重构:一种文化生态学的阐释——湘西土家族苗族文化生态保护区建设的几点思考[J].吉首大学学报(社会科学版),2009,30(01).

[6]路日亮.生态文化论 [M].北京:清华大学出版社,北京交通大学出版社,2019:96.

[7]马林诺夫斯基.文化论[M].费孝通,等,译.北京:中国民间文艺出版社,1987:31.

[8]姚仕秀.侗戏唱腔音乐类型及其发展[M].北方音乐,2018(09).

The Cultural Ecology of the Emergence and Development of Dong Opera

YAO Shixiu/Minzu Normal University of Xingyi, Xingyi, Guizhou 562400,China

ZHAO Chunyan/GuiZhou University of Finance and Economics,Guiyang ,Guizhou 550025,China

Abstract:Dong Opera is a local opera popular in the southern area of the Dong nationality with rich cultural connotations, which is an important part of the Dong culture with its rich lyrics, diversity in the types of instrumental music and tune, and simple and rustic performance actions. It is lively with its distinctive national characteristics. The unique natural environment, rich and colorful traditional customs and culture, and well-ordered social organizations in the Dong minority areas have offered good ecological conditions for the emergence and development of Dong Opera as a form of art, which is the internal guarantee for the growth of Dong Opera.

Key words:art of Dong Opera; cultural ecology; emergence and development; artistic characteristics

收稿日期:2022-04-30

基金项目:2021年度贵州省艺术科学规划一般项目(项目编号:21BD05);2020年贵州省教育厅人文社科项目“乡村振兴战略下西南民族地区乡村公共休闲服务‘三共’模式与机制研究”(项目编号:2020ZC084)。

作者简介:

姚仕秀,兴义民族师范学院讲师,研究方向:民族音乐、民族声乐教学。

赵春艳,博士,贵州财经大学教授,研究方向:休闲、旅游与社会发展。