浅谈祝嘉书法教育思想的内涵与特色

⊙ 朱琳

祝嘉先生是令人尊敬的书学导师,其首撰《书学史》的历史功绩素为人们熟知,他1949年前发表的《怎样复兴我们的书学》《谈我国书法的高等教育问题》令他跻身书法学科建设的先驱之列,他指导青年人学习书法的多部专著近年也相继再版。但由于复杂的历史因缘,1952年院系大调整后,祝嘉先生退居民间,尽管他从未停止关于书法教育的研究、思考,但其成就尚未得到应有的重视。本文旨在分析祝嘉先生书法教育思想的内涵和特点。

一、入门引导

祝嘉先生是从海南乡间走出的平民学者,关注基础教育和书法艺术的普及在其书法教育思想中占有重要位置。为使历代书学理论更加通俗易懂,方便学习掌握,祝嘉陆续写了《书法三要》《怎样写字》《临书丛谈》等适合初学者的入门书籍,俾学者从一开始就掌握正确的学习方法,达到事半功倍的效果。

以祝嘉写于1948年的《书法三要》为例,他将学习书法最紧迫的问题概括为执笔、运笔、临书三方面,逐章展开论述,每章后都附有总结,方便初学者掌握要领。执笔上,祝嘉具体介绍了书法发展以来常用的七种执笔方式,同时不拘泥于前人观点,通过总结前人的执笔方法,结合自身实践,提出了自己的执笔方法。运笔上,祝嘉通过“方笔与圆笔”“一笔三折”“疾涩与迟涩”“逆势与中锋”“行处皆留”“肥厚和劲健”“运笔缓急”“运腕和运指”等十一个小节详细分析笔法,论述时纵横古今、旁征博引,带有明确的个人观点。例如他对苏东坡讲求运指的方法,导致写大字时笔画中怯的问题,明确指出除要运用中锋还有练习运腕的必要。临书上,祝嘉认为学习的对象必须是经典法书,像诗以唐代为名、词以宋朝为名、曲以元代为名一样,“大篆以商周为最好,隶书以汉为最好,楷书以六朝为最好”[1]。并十分强调对范本的选择和学习顺序。

祝嘉推荐临习范本表

以上是祝嘉给初学者推荐的学习范本,尽管他汲取了包世臣、康有为的碑学理论,但并非亦步亦趋,尤其在学习的重点和先后顺序上有其独到的抉择。例如,祝嘉指出《爨宝子碑》《爨龙颜碑》《瘗鹤铭》《嵩山灵庙碑》等不宜初学,虽然这些都是名碑,但它们变化较大,体态生动,且需要熟练运用腕力,因此只宜在基础稳固后学习。《龙门造像》中的《优填王》《法生》《北海王元详》《北海王太妃》《郑长猷》《慈香》笔画偏薄弱,甚至可以不学。六朝碑品类繁多,评骘众说纷纭,重视学序问题,搞懂如何选择碑帖,的确是初学者必须重视的关键问题。

祝嘉生活的年代,一般学者同样对何绍基、李瑞清、赵之谦、吴昌硕等个人风格鲜明的近代大家感兴趣,对此,祝嘉提出忠告:“近代书家的书,不是有功夫,不是有相当根柢的人,是不可以学的,学成毛病,反为麻烦。”[2]祝嘉不主张过度依赖个人好恶选择学习对象,而强调对审美品格的锤炼,他多次在著作中强调“识力”的重要性,要求学者通过理论与实践相结合的方法,逐步会通书法的深意,这样才能更好地理解书法的妙境与俗格。

在《书法三要》最后一节中,祝嘉讲述了自己的临书经过。他坦诚自己以前的书法没有法度,缺乏平正,后来用功学习《张猛龙碑》,以其平正之气规范自己的书法,对此后临习的碑帖,按照至少学满一百遍的要求反复练习,其刻苦临书的精神读之令人鼓舞。《书法三要》虽然定位为书法入门著作,但其中的内容却不仅是常识性的介绍,更有大量基于实践的经验总结,尤其是通过深入浅出、化繁为简的方式令初学者不再视书法为畏途,至今仍有参考价值。

二、疏证批评

在新旧文化交替之际,白话文顺应历史潮流,在日常使用中取代了文言文的地位。1920年4月,民国政府教育部发布政令,规定截止到1922年,文言文所编的教科书一律废除,随着而来的是国民文言写作和阅读能力的衰退。祝嘉敏锐地注意到研究古代书法理论对传承书法艺术的重要性,在书法普遍不为社会重视的几十年间,着手传统书学经典的整理工作,先后完成重要典籍疏证十六部,其中既有最早的书法文献选集《法书要录》,古代书法名著《书法雅言》《临池心解》《艺舟双楫》《广艺舟双楫》《艺概》等,也有祝嘉自行选编、影响巨大的《书学格言》,乃至将近现代诸家书论囊括其中的《历代书论选释》,而半个多世纪后,其中的不少著作迄今没有同类成果可以替代,仅此一端,即可奠定祝嘉在书法教育史上的地位。

祝嘉最后一课与家人及学生合影 1995年9月

上述十六种疏证,祝嘉在世时仅出版过三种,其中出版年代最早,也是影响最广泛的要推《艺舟双楫疏证》《广艺舟双楫疏证》两书。祝嘉出生正值碑学中兴时期,很容易受到碑学风气的影响,他通过实践而服膺包世臣、康有为的学说,进而对《艺舟双楫》《广艺舟双楫》进行了深入的研究。他的“疏证”与清代学者的解经之作并不一致,而是首先对全文进行白话通解,对需要重点解释的名词术语和观点进行延伸,对错误的观点给予纠正,并通过“按语”表达其本人的体悟。例如在《艺舟双楫疏证》中,包世臣在谈到鉴别前人真假作品的方法时说,造假图利的人专门采取人们最喜欢的一家,一笔一字去模仿,力求形貌相像,断不能追踪寻源,只有对每个字的用笔结体细细考察,全篇意气归于本家的,才是真迹。[3]并强调这样的鉴别方法百无一失。祝嘉对此提出异议,认为作假之人除了唯利是图,也有可能做到追根寻源,他说:

像王羲之的字,当时张翼就造假,且当面递给他看,他也玩了相当时间,才辨得出来。王献之的字,羊欣也常常造假。唐朝高正臣精于右军书法,代人写五十张纸,他的父亲戏换五纸,他也辨不出。李邕不喜欢萧诚的字,诚乃假作古帖,拿去给邕看,说是右军真迹,他也说好,辨别不出来。[4]

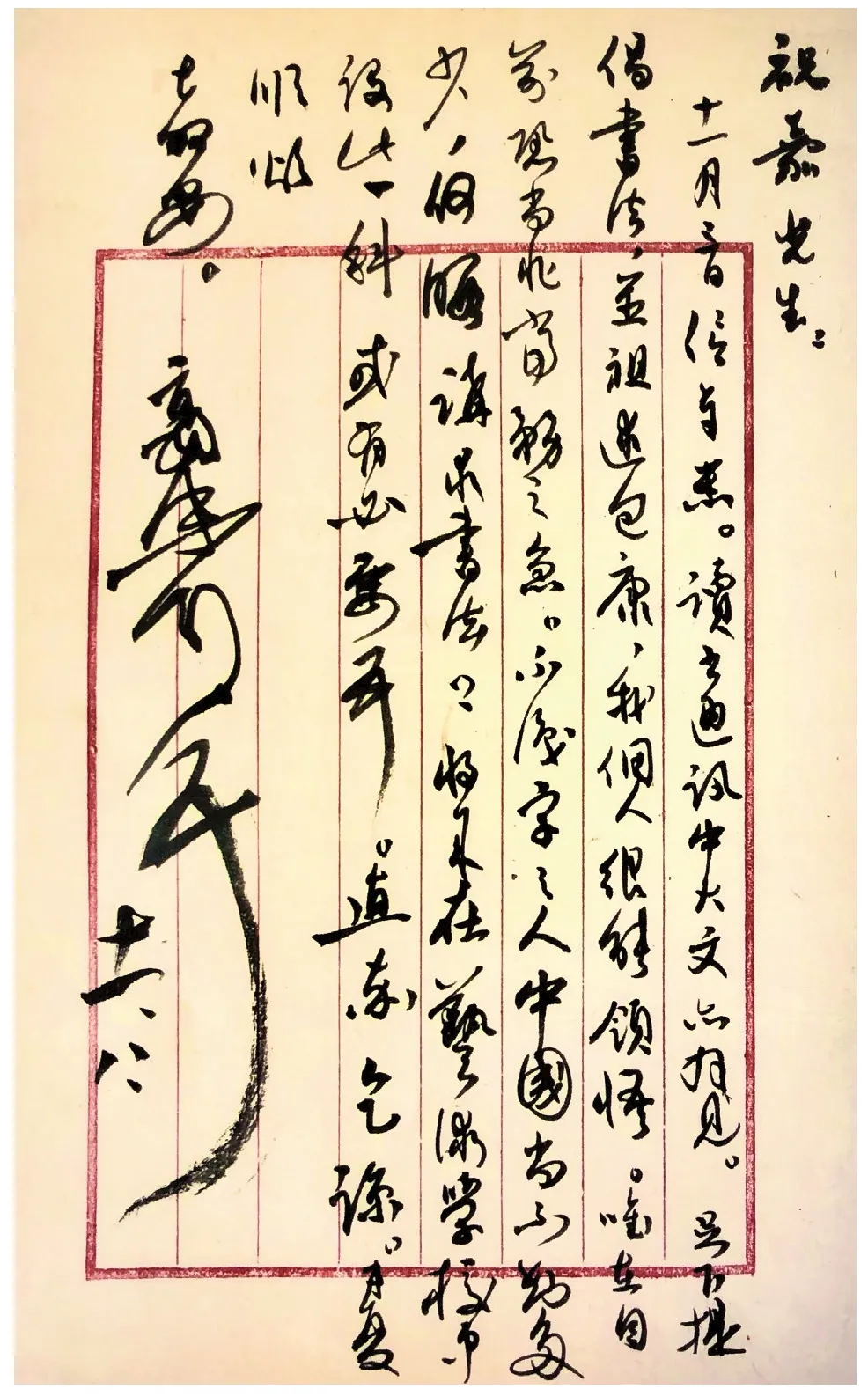

郭沫若致祝嘉信札

包世臣认为《般若碑》是西晋人的作品,祝嘉通过与《泰山经石峪金刚经》《徂徕佛号摩崖》《映佛岩佛经摩崖》等石刻的对比,从笔法和精神入手,判断为北齐人的作品,并举孙星衍的《寰宇访碑录》为证,指出包世臣观点的谬误。包世臣在执笔法上推崇运指,祝嘉则赞同康有为的理论,认为包世臣书法“伤于婉丽”的根源也在于此。包世臣因推崇运指之说,评价陈玉方运腕的书法不如伊秉绶的书法,祝嘉则指出,陈玉方虽然比一般学馆阁体的人写得好,但仍然显得呆板,伊秉绶以分隶入楷,变化很大,行书尤妙,称其为有创造性的书家,两者本身就有天壤之别。这类真知灼见在《艺舟双楫疏证》中比比皆是,常令人有醍醐灌顶之感。

在疏证康有为的《广艺舟双楫》时,祝嘉同样秉持了理性思辨的态度,敢于表达与康氏不同的见解。例如康氏在“碑品第十七”谈到颜真卿书法时,认为其形体雍容,浑厚超常,与《瘗鹤铭》相像。祝嘉则认为康有为视之过高,批评颜真卿楷书布白呆板,《瘗鹤铭》结构天成。认为康氏把《瘗鹤铭》置于妙品下不能令人信服,其成就应与《石门颂》并驾。康有为极为推崇隋《龙藏寺碑》,祝嘉则认为《曹子建碑》更加雄厚,比《龙藏寺碑》更具参考价值。在“碑评第十八”中,祝嘉批评康的修辞过于抽象,令人难以理解,他说:“像说轩辕古圣,我们没有见过——就是作者也未见过——这就是不具体。兼之未曾见过《爨龙颜碑》,或仅一见而未临过,则认识不深,那就难于明白了。”[5]他在疏证中用形象生动的词语,将康有为抽象的点评转化为现代人容易理解的语言,为当代读者准确理解古代书论架设了桥梁。在理解书法史的种种观念上,祝嘉也与康有为拉开了距离。康氏将书法风格与时势相联系,认为太平时书体肥厚安详,亡国时则瘦弱急迫,祝嘉指出时代的治乱,或许会影响书家的情绪,使之表现在书法上,但不能认为黄庭坚和米芾的字偏斜,宋朝就灭亡了[6]。这类见解实事求是地廓清了种种似是而非的传统观念,体现了进步的学术观念对书学研究的影响。

三、科学思辨

比较学是一门在19世纪发展起来的学问,19世纪晚期被引入中国,各个学术领域开始尝试运用其原理和方法进行学术研究。纵观祝嘉丰硕的教育理论著述,中西学术方法的内在影响显而易见。其中,最重要的是对比较学方法的探索运用。虽然祝嘉本人没有明确提出“书法比较学”的概念,但从他的著作,例如最具代表性的《书学论集》中,其比较思维和比较意识都十分鲜明,具体表现为:在传统考据学和实证学基础上,融入西方辩证思维,运用历史实证、逻辑评价、共时研究等方法,对研究对象进行考证阐述和对比分析。这种研究方法打破时间、地域、流派等限制[7],为作品之间与书家之间建立联系,深化和拓展了对书法艺术的理解和思考。

祝嘉 行书 《吕凤子先生三绝》横幅

作品比较,主要见于祝嘉《书学论集》。例如在《〈霍扬碑〉研究》中,祝嘉将《霍扬碑》与《爨龙颜碑》《郑文公碑》《石门铭》《瘗鹤铭》等碑的笔画、结构、体势、风格进行了具体而微的比较。他指出:“此碑佚荡不拘,和寄变化于谨严之中的《张猛龙》相距较远,勉强去找,也有‘二、年、自、时’等字二碑结体相近,然《猛龙》像苍松翠柏,古老而神秀;此碑则像怪石古藤,秀气内含,外呈古拙。”[8]又说:“《霍扬碑》,民国初年出土,古朴若《嵩高灵庙》,奇逸若《石门铭》,精丽若《灵庙碑阴》,茂密若《张猛龙》,高美若《爨龙颜》,绵丽若《郑文公》,可谓集诸碑之大成,真神品也。”[9]通过比较、归纳和总结,他最终将当时并不为人所重的《霍扬碑》推为六朝第一碑,挖掘其独特的艺术价值。又如在《论“南北二铭”》中,祝嘉将传为焦山南梁时期的《瘗鹤铭》与陕西褒城北魏的《石门铭》这两个不同地域、朝代的石刻放在一起比较论述,从二者的著录和背景入手,指出其刻手均为劳动人民,对这两种石刻单字之间进行品评对比,赞叹二者:“其结构布白,疏宕飞动,劲健超秀,大小、斜正、长短,参错其间,处于天然,极变化之妙,是其相同处。南北辉映,无独有偶,实叹观止。”[10]同时,一瘦一肥,一圆一方,体态和用笔又迥然有异,使读者深刻全面地体会到两者的艺术特色。类似的论文如《〈石鼓文〉研究》《论汉“三颂”》《谈〈开母庙石阙铭〉》《论“二爨”》《论“南北二铭”》《郑道昭及其〈云峰石刻〉》等,都是比较学方法运用于作品分析中的成功案例。

书法家之间的比较,以祝嘉对包世臣和康有为二人的评价最为深刻。包世臣一生主张运指之说,康有为则主张运腕。祝嘉梳理了自锺繇至于米芾、钱鲁斯、蒋骥、程瑶田等人的相关论述,与包世臣、康有为的理论做了比较,为赞成康有为的运腕之说寻找理论依据。祝嘉认为:“康有为于理论上、书法上,不像包世臣那么精勤,但成就不在包氏之下。包氏于书法的理论方面,是有其精到的地方的,书法上则用一生的功力,只有小字可取,大字则横画不能平,竖画不能直,笔力很弱,且时有丑怪的字体(大楷书),就不像康氏的劲秀、飞动了。”[11]这样的比较,既充分肯定了两者的成就,又辩证分析了差别背后的根源,为读者了解包、康的异同提供了思路。

四、学科建设

1906年,李瑞清在两江优级师范学堂中正式设立图画手工科,其本人执教书法。[12]这一举措堪称书法高等教育的先声。但此后很长一个时期,书法仍然没有获得与“国粹”相匹配的地位。对比强邻日本,祝嘉对国内书法研究的颓势尤其感到忧心,他在文章中说:“我在南京,偶入日文书店,见日本人所印行的书学刊物甚多,但在我国尚未见有这种专刊,甚至在各刊物上要找到一篇关于书法的文章,也不容易。况且日人到处有书学会,其研究的精神与爱好的普遍,真是使我们惭愧。我说若再放任下去,几十年后,欲研究书法的,也要到日本去留学了。”[13]

20世纪40年代,沈子善先生邀集热心书法的同道,在重庆定期发行《书学》杂志,祝嘉积极响应,在《书学》和当时教育部主办的《读书通讯》等刊物上发表了一批重要文章,明确提出了设立书学学校或于大学师范学校专设书学专科,以建立青年一代书法基础的设想。针对书法高等教育应当教什么的问题,他认为书学、金石学、史地学、说文学、经学为书学者必要研究的学科,且可旁及篆刻、摹拓、装潢、国画、制笔、制墨和制印泥等技术方面的研究。[14]遗憾的是,祝嘉以其长期关注教育问题的敏锐性提出的学科建设设想在很长一段时间并没得到回应。

1949年后,他先后投书郭沫若和人民日报社,重申要重视书法教育问题。郭沫若在回信中答复:“唯在目前恐事非当务之急。不识字之人,中国当不知多少,何暇讲求书法?将来在艺术学校中设此一科,或有必要耳。”1952年,祝嘉所在的社会教育学院在院系大调整中遭撤并,他不得已转入苏州的一所高中从事语文教学,在汉字拉丁化成为主流的社会环境下,他依然对书法的发展前景保持乐观。在1977年撰写的《谈我国书法的前途》一文中,他指出,在旧社会中,书画珍宝多为名门望族所收藏,普通百姓一般无法接触,加之社会等级原因使得普通百姓没有机会接受良好的教育。他坚持认为书法之所以不能发展的原因不在于“文字是否改革”的问题,而在于广大人民的文化生活与物质生活之间的关系,从唯物史观的角度,肯定了人民生活水平提高后,书法作为美育对培养民众的审美涵养、爱国情怀的独特价值。1962年祝嘉退休后,在家中免费设帐授徒,所收学生跨度从小学生到研究生,有的已是有名望的书法家。尽管参考资料匮乏,大量著作出版无望,祝嘉依然按照他复兴书学的设想,每日临池写作不辍。他对书法学科建设的设想从未止步于口头上的呼吁,而是着眼于未来身体力行着。1993年6月,祝嘉书学院在苏州市文联成立,祝嘉以95岁高龄亲自为研修班学员授课。1995年,祝嘉临终前夕,在轮椅上坚持为学生上了最后一节课,示范笔法,讲授要领,不久即离开人世。2021年7月,国家出版基金项目《祝嘉书学论著全集》八卷本正式出版,其中有七成著作,首次在大陆刊行,为我们全面了解祝嘉先生的教育思想和学术成就提供了可能。仅从上述浮光掠影式的讲述中,我们已能切身感受到他对书法艺术复兴和学科建设付出的惊人努力,可以肯定的是,这位20世纪书法教育的先驱,留下的精神财富值得更多人了解和铭记。

祝嘉 行书 自作《无题》诗轴

注释:

[1]祝嘉.书法三要[M].上海:上海人民美术出版社,2015:53.

[2]祝嘉.书法三要[M].上海:上海人民美术出版社,2015:55.

[3]祝嘉.艺舟双楫、广艺舟双楫疏证[M].成都:巴蜀书社,1989:80.

[4]祝嘉.艺舟双楫、广艺舟双楫疏证[M].成都:巴蜀书社,1989:80.

[5]祝嘉.艺舟双楫、广艺舟双楫疏证[M].成都:巴蜀书社,1989:309.

[6]祝嘉.艺舟双楫、广艺舟双楫疏证[M].成都:巴蜀书社,1989:198.

[7]林尤葵.书学宗师 书法巨擘——祝嘉的书学和书法[J].中国书法,2017(20):184—192.

[8]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社,1982:219.

[9]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社,1982:199.

[10]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社,1982:224.

[11]祝嘉.艺舟双楫、广艺舟双楫疏证[M].成都:巴蜀书社,1989:152.

[12]陈振濂.中国现代书法史[M].郑州:河南美术出版社,2009:126.

[13]祝嘉.祝嘉书学论丛[M].上海:上海教育书店,1948:26.

[14]祝嘉.祝嘉书学论丛[M].上海:上海教育书店,1948:35—36.