基于体验式教学的小学低段数学“量感”培养的策略

郑莹莹

摘 要:小学低段常见的“量”主要有长度、质量、时间、面积的教学。有关“量”的数学问题在生活中其实非常常见,比如身高、体重、从家到学校的距离等等。在平时教学中,教师十分注重相同的量之间的换算等一些必考点或重点,但往往在教学“量”的时候忽略学生“量感”的培养。借助体验式教学,让学生通过动手操作、自主探索、实践应用等主体活动去亲近数学、体验数学、“再创造”数学和应用数学,从而达到深度学习。

关键词:量感;体验式教学;常见的量

量感就是视觉或触觉对各种物体的规模、程度、速度等方面的感觉,是对于物体的大小、多少、长短、粗细、方面、厚薄、轻重、快慢、松紧等量态的感性认识。“常见的量”的学习本身就贯穿于学生的生活,因此小学数学课堂教学重要的是唤起学生对“量”的认知。笔者将平时的教学感悟以及自己教后反思,结合并分析学生的错误,从而改进日常教学,将体验式教学法融入低段“常见的量”主题教学,让学生在此过程中建构知识,潜移默化地提升学生的量感。

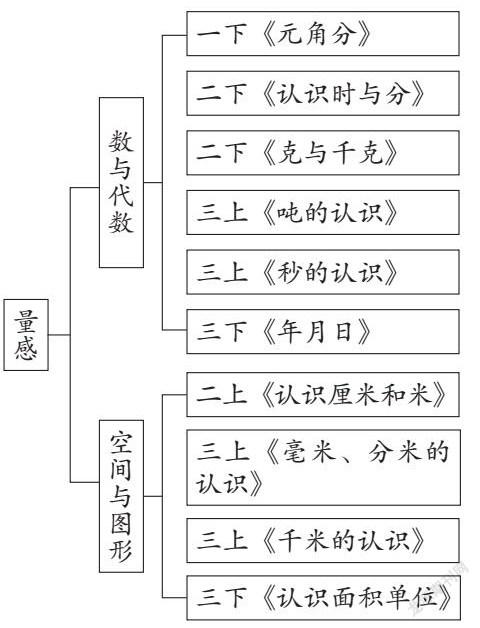

小学低段通过学习“常见的量”从而培养学生对长度、时间、质量、面积这四方面的“量感”,逐步建立起对“量”的感受。由于小学数学教材中没有直接讲“量与计量”的篇幅,而低段涉及“量与计量”的内容主要分布在以下教材中(见左图)。

由此可见,除了同生活有着紧密联系的人民币外,其余的教学集中在二、三年级。

一、存在的问题

从课后作业中不难发现,学生对于量与量之间的进率关系正确率较高,可见在教学中单位之间的进率和单位的换算花了大量的时间,学生也可通过机械记忆将这知识点牢记于心。但对于“合适单位的填写”这类题目出现了不可思议的错误,比如“北京到上海的铁路全长大约是1463( )。”有学生会填写“米”;“水泥的重量大约是2( )。”有学生会填“千克”;“小明家的用水量大约是1( )。”有学生会填“千克”;“一张床的长度是2( )。”有学生会填“分米”;“一支铅笔5( )。”有学生填写“元”;等等。笔者常常会将这类错误归纳为“闹笑话”的错误。其实学生一旦出现这种单位之间的混乱就说明他的“量感”缺失。学生能够清晰地理解单位的含义其实是衡量“量感”形成与否的一个重要标志。

二、原因分析

(一)学生生活经验的缺乏

“量与计量”中有些量比较贴近学生的生活,比如身高、体重、元、角、分等。但有些量比较抽象,比如吨、千米等,学生在平时生活中感知较少,也很难接触,不易直接感受。即使平时有所了解,学生也未必将这种体验转化为数学知识,仅仅停留在一个印象的过程。

(二)教材中的素材与实际生活脱轨

例如在人民币单元,教材呈现的习题素材价格与当前现实生活相差较大,难免让学生形成思维冲突,找不准对比的量来选择。

(三)课堂教学缺少体验

虽然教材上有提供引导,但是考虑到各种因素,这些操作和测量往往被忽略。比如“吨”的认识,教材呈现的100千克的大米10袋就是一吨。对于这个定义学生是很好理解的,但是能否真切地感受一吨的大小呢?教材中“一名同学体重是25千克,40名同学的体重是多少?”对于这个问题学生都会计算,但是这能说明学生能够真实感受到1吨有多重吗?

三、培养学生“量感”的策略

(一)课前导学,建构“量”的感觉

对于小学生计量单位的教学,一般是对基本的标准量进行学习,而后由此展开去学习相关的复杂量。如对长度单位的教学,首先是进行“厘米”的学习,感受1厘米的长度,然后以此为基础展开对分米、米、千米等大单位进行学习;又如教学重量单位时,先学习“克”,感受一克的重量,然后由此学习千克和吨。

在学生已有的知识经验基础上,基于单元整体教学,教师可以事先结合教学内容提前,讓学生进行活动操作,帮助学生建立相应的量感,这样更能够让学生接受相关的数学知识。有了课前体验,让学生融入情境中去感知,从而形成清晰的印象。

例如,在教学“克与千克”这个单元之前,根据教材内容,让学生提前去超市找一找、掂一掂、称一称,以自己亲身体验的结果作为课堂素材,更加亲近,更加实际。

例如,在教学“测量”这一单元之前,根据教材内容,让学生提前体验测量,收集数据作为课堂教学的真实素材。

课前导学:上网调查“用吨做单位的例子”等等。

例如,在教学“年月日”这一单元前,利用假期的实践让学生动手制作2021年的年历卡,学生虽然没有学习年月日,但是在模仿参照的制作中体验了初步建构年月日的知识。

教师可以充分挖掘教材,利用教材中的教学内容,让学生在课前利用问题情景引导学生对数量问题进行思考,培养学生的分析能力和思考能力,注重情感的体验,做到课前建构“量感”。

(二)课中体验,深化“量”的感知

课堂是学生学习知识的主阵地,在知识形式的支撑下,利用课堂实践活动进行量感教学,可以让学生在亲身体验的过程中,建构“量感”。二、三年级学生抽象思维处于初级形成阶段,因此,对于“量”的感觉有一定的困难,教师可以在课堂教学中,设计课堂实践环节,通过先估测后验证的体验方式,帮助学生构建明确的对于量的感知,获得更多的生成。教师也可以在课中引导学生对比体验,让学生在不借助工具的前提下能够使用不同的方式来感受量,从而深化“量感”。

例如,在教学“认识厘米”这一课时,除了在课堂上建立1厘米的概念,会用尺测量长度后,在课中开展课堂实践活动进行体验。笔者设计了小组四人合作估一估窗台的高和宽并利用手中尺量一量的操作活动。

例如,在教学“认识米”这一课时,让学生先张开手臂估计一米的长度,然后轮流拿1米长的皮尺拉直感受两手之间一米的距离,操作多次,最后比一比谁张开的长度最接近1米。同时设计了小组合作用米尺量一量自己的身高、手臂长、脚长等活动。

例如,在教学“克与千克”这一课时,让学生先轮流掂一掂两袋500克的盐,感受一千克的重量。然后对不同的物体进行掂量,在通过掂量之后给出是比一千克重还是比一千克轻的判断,学生通过观看物体大小、用手感受物体重量后最终得出结论,并对于一千克有了更加清晰准确的认知。

例如,在教学“吨的认识”这一课时,教师设计了让学生提一提10千克的一袋大米,在提的过程不仅可以感知10千克大米的重量而且可在视觉上观察10千克大米的量。让学生提一提1千克的水,是4瓶矿泉水的重量,1000千克就是4000瓶矿泉水的重量。

通过活动体验的方式帮助学生建立量感,能够快速调动学生的积极性,吸引学生的注意力,提升课堂的参与度,学生在实践过程中亲自感受到量的变化,体会量的属性,从而对量的理解又会更进一步。大量实践表明,与“量”相关的体验,可以让学生积累对量的经验,而这些经验可以在量感培养的过程中发挥非常重要的作用,这个作用体现在量感建立所需要的素材上,也体现在促进学生的思维发展上,所以量的体验本质上也能够促进思维发展。

(三)课后活动,促进“量”的内化

“量感”的形成需要学生借助实践操作和思维反思。以往对量感的关注,大多是从实践、感受的角度去重视,但没有意识到学生的反思活动也有助于量感的形成。课后学生结合思维反思活动,将其提炼为内心的评价标准,进而形成有效的量感。

例如,在教学“分米的认识”这一课后,笔者选取了1米长的硬纸板作为教具,让学生用已有的知识画一画1米长的刻度。在学生作品种有的以分米做单位,有的以厘米做单位,形式多样,进一步内化“量感”。在利用自己制作的米尺量一量、测一测家中的物体长度。

例如,在教学“克与千克”這一课后,笔者设计了“大米大米我爱你”的课后思维作业,内容包括:1. 采访家长,了解自己一餐饭大约吃多少米;2. 称一称,有几克,数一数有几粒;3. 根据饭量不同,想一想爸爸和妈妈大约每餐吃几克,大约吃几粒?4. 家里的一袋米大约可以吃多久?在这一系列探究活动中,采取不同的策略合理应用已有的知识解决问题。

总之,学生的生活与“量感”有着千丝万缕的联系,是一种非标准化的。“量感”的形式通过教学实现较难,教师应该改变认识,带领学生主动地建构对物体量的意义感受,进而在数学教学里贯穿“量感”教学,通过实际体验增强学生对量的感受,从而形成良好的“量感”。在“量感”培养中,体验式教学可以让学生亲身体验“量与量的关系”,潜移默化地提升学生的“量感”,帮助学生形成高品质的量感。

参考文献

[1]周国蓉.六年级学生量感现状调查与分析[D].重庆:西南大学,2014.

[2]梁培斌.数学实验赋予儿童“量感”以生长的力量[J].江苏教育研究,2017(08).