不同药剂对水稻大螟和二化螟的防治效果评价

夏汉炎 张夕林

(1南通市通州区平潮镇农业服务中心,江苏南通 226306;2南通市通州区植保站,江苏南通 226300)

螟虫是水稻生产上的主要害虫,也是影响水稻产量和品质的重要虫害[1]。近年来,农业栽培模式与种植结构均发生了很大改变,江苏地区的水稻产区出现了大量的大螟和二化螟[2]。因为其虫源地十分复杂、发生代次较多,同时发生期也有很大的不同,尤其值得注意的是螟虫已经产生了抗药性,而目前高效防治药剂却比较有限,所以本地区的水稻螟虫灾害日趋严重。目前,水稻螟虫已经发展成为本地沿江粳稻区十分值得关注的一种害虫,它和稻纵卷叶螟均会对水稻产生危害,显著地影响了水稻的产量、质量和生长安全性等。因此,应采用环保且具有良好效果的新型药剂防治螟虫,促进水稻种植业健康高效发展[3-4]。为了筛选出对水稻大螟和二化螟防治效果较好的药剂,笔者于2015年至2016年8月,先后在江苏省南通市通州区的若干个乡镇开展了一系列新型药剂防治水稻大螟和二化螟的田间药效研究工作,获得了比较理想的效果。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验所用的药剂共有7个,分别为拜耳公司生产的10%阿维·氟酰胺悬浮剂、富美实公司生产的20%氯氟氰虫酰胺悬浮剂、江苏丰山集团股份有限公司生产的20%阿维·二嗪磷乳油、瑞士先正达作物保护有限公司生产的6%阿维·氯苯酰悬浮剂、上虞市银邦化工有限公司生产的24%甲氧虫酰肼悬浮剂、沈阳科创化学品有限公司生产的10%四氯虫酰胺悬浮剂以及杜邦公司生产的20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂。供试水稻品种为南粳9108。

1.2 试验设计

1.2.1 三代大螟防治试验。试验设8个处理,分别为施用 10%阿维·氟酰胺悬浮剂 450 mL/hm2(A1)、20%氯氟氰虫酰胺悬浮剂 150 mL/hm2(B1)、6%阿维·氯苯酰悬浮剂 600 mL/hm2(C1)、20%阿维·二嗪磷乳油2 250 mL/hm2(D1)、24%甲氧虫酰肼悬浮剂 450 mL/hm2(E1)、10%四氯虫酰胺悬浮剂 450 mL/hm2(F1)、20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 mL/hm2(G1)和不用药作对照(CK1)。施药时,正处于大螟卵孵高峰期。施药当天(2015年8月22日)未降雨,在施药后的3 d内无明显的降雨现象。

1.2.2 二代二化螟防治试验。2016年开展二代二化螟防治试验,分不同药剂防治试验、不同用药量防治试验和不同用药次数防治试验等3个试验进行。

(1)不同药剂防治试验。试验设8个处理,分别为施 10%阿维·氟酰胺悬浮剂 450 mL/hm2(A2)、20%氯氟氰虫酰胺悬浮剂 150 mL/hm2(B2)、6%阿维·氯苯酰悬浮剂 600 mL/hm2(C2)、20%阿维·二嗪磷乳油2 250mL/hm2(D2)、24%甲氧虫酰肼悬浮剂 450 mL/hm2(E2)、10%四氯虫酰胺悬浮剂 450 mL/hm2(F2)、20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 mL/hm2(G2)和不用药作对照(CK2)。

(2)不同用药量防治试验。试验共设6个处理,分别为施 20%阿维·二嗪磷乳油 2 250 mL/hm2(T1)、20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 mL/hm2(T2)以及10%四氯虫酰胺悬浮剂 300 mL/hm2(T3)、450 mL/hm2(T4)、600 mL/hm2(T5)和不用药作对照(CK3)。

(3)不同用药次数防治试验。试验共设置3个处理,分别为二代二化螟卵孵高峰期(2016年8月22日)用20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 mL/hm2喷施1次(H1);二代二化螟卵孵高峰期施用20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂1次,隔8 d再施1次,共施药2次,每次用量为 150 mL/hm2(H2);不用药作对照(CK4)。 用药后第4天出现降雨,共持续了5 d,累计降雨量约90 mm。施药时,水稻破口抽穗率达到5%。

上述处理都进行了4次重复,采取随机方式进行排列,小区面积为33.3 m2,用水量为900 kg/hm2,采用手动喷雾的方法来进行施药。在用药过程中,添加吡蚜酮450 g/hm2、苯甲丙环唑450 g/hm2以及井烯三环唑2.4 kg/hm2,同时进行稻飞虱、纹枯病以及穗颈瘟等病虫害的防治[5]。之后,在同年的8月30日采用井烯三环唑2.4 kg/hm2开展穗颈瘟的二次防治。

1.3 调查内容与方法

在药后45 d螟虫危害基本稳定时,展开全面的调查研究。采用平行跳跃法分别在各小区取2个点进行调查,每点调查100穴,共计200穴。调查时,记录残虫量、虫伤株数以及白穗数等指标,并计算防治效果。计算公式如下:

杀虫(虫伤株、白穗)防效(%)=[对照区残虫量(虫伤株数、白穗数)-处理区残虫量(虫伤株数、白穗数)]/对照区残虫量(虫伤株数、白穗数)×100

2 结果与分析

2.1 不同药剂对大螟的防效

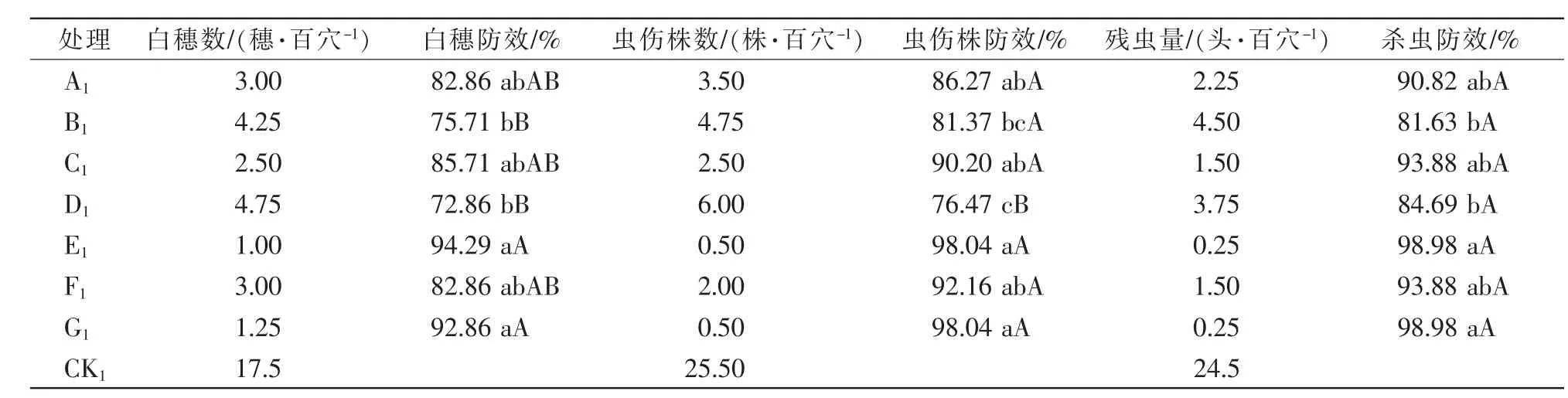

2.1.1 白穗防效。未施药对照(CK1)存在较为显著的大螟危害,水稻白穗数达17.50穗/百穴。由表1可知:处理E1和处理G1防效均较佳,平均白穗数分别为1.00、1.25穗/百穴,白穗防效分别为 94.29%、92.86%;处理C1防效次之,白穗数为2.50穗/百穴,白穗防效为85.71%;处理A1和处理F1防效相当,白穗数均为3.0穗/百穴,白穗防效均为82.86%;处理D1和处理B1防效较差,白穗数分别为4.75、4.25穗/百穴,白穗防效分别为72.86%、75.71%,白穗防效较处理E1和处理G1低17.15~21.43个百分点,差异极显著。

2.1.2 虫伤株防效。未施药对照(CK1)水稻大螟虫伤株数达到25.50株/百穴,危害严重。由表1可知:处理E1和处理G1防治效果均较佳,平均虫伤株数均为0.50株/百穴,虫伤株防效为98.04%;处理F1平均虫伤株数为2.00株/百穴,虫伤株防效为92.16%;处理C1平均虫伤株数为2.50株/百穴,虫伤株防效为90.20%;处理A1、处理B1和处理D1防治效果较差,虫伤株数分别为 3.50、4.75、6.00株/百穴,虫伤株防效分别为86.27%、81.37%和76.47%。说明20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂、24%甲氧虫酰肼悬浮剂、10%四氯虫酰胺悬浮剂和6%阿维·氯苯酰悬浮剂对水稻大螟防治效果较好,可明显降低大螟虫伤株数,株防效均在90%以上。与白穗防效相比,供试的7个药剂在大螟虫伤株的防治方面具有更好的效果。

2.1.3 杀虫效果。由表1可知:处理G1和处理E1残虫量均为0.25头/百穴,杀虫防效均达98.98%;处理F1和处理C1残虫量均为1.50头/百穴,杀虫防效达到93.88%;处理A1残虫量为2.25头/百穴,杀虫防效为90.82%;处理D1残虫量为3.75头/百穴,杀虫防效为84.69%;处理B1残虫量为4.50头/百穴,杀虫防效为81.63%。说明在杀灭水稻大螟方面,20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂和24%甲氧虫酰肼悬浮剂具有较好的效果,20%氯氟氰虫酰胺悬浮剂、20%阿维·二嗪磷乳油的防治效果较差。

表1 不同处理对水稻大螟的防效

2.2 不同药剂对二化螟的防效

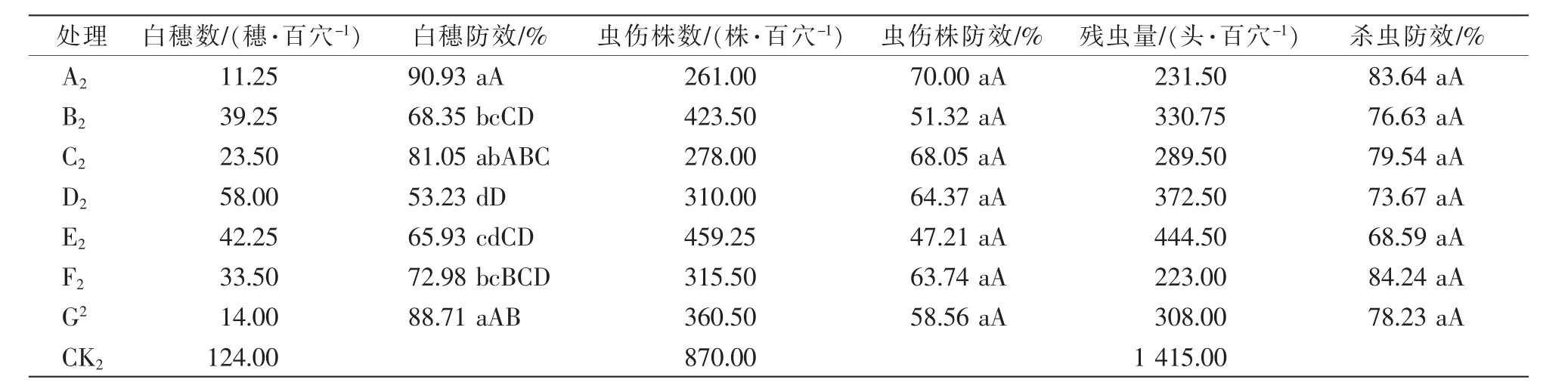

2.2.1 白穗防效。药后45 d调查发现,未施药对照(CK2)白穗数124.00穗/百穴,危害较严重。由表2可知:处理A2、G2防治效果较好,白穗数分别为11.25、14.00穗/百穴,白穗防效分别为90.93%、88.71%;处理C2防效次之,白穗数为23.50穗/百穴,白穗防效81.05%;处理D2防效最差,白穗数达58.00穗/百穴,白穗防效为53.23%。

2.2.2 虫伤株防效。由表2可知,不同药剂处理对二化螟的虫伤株防效在47.21%~70.00%之间,处理间差异不显著。说明各药剂在防治二代二化螟方面均没有良好的效果。因此,如果二化螟危害比较严重,应提高药剂用量或采取二次用药的方法防治。

表2 不同处理对水稻二化螟的防效

2.2.3 杀虫防效。由表2可知:药后45 d,未施药对照(CK2)水稻二化螟残虫量达1 415头/百穴,虫量较大;处理F2、A2防治效果较好,残虫量分别为223.00、231.50头/百穴,杀虫防效分别为84.24%、83.64%;处理 C2、G2、B2、D2防治效果一般,杀虫防效为 73.67%~79.54%;处理E2防效最差,残虫量为444.50头/百穴,杀虫防效仅为68.59%。说明10%四氯虫酰胺悬浮剂、10%阿维·氟酰胺悬浮剂在杀灭二代二化螟方面效果较好,生产上可以推荐应用;6%阿维·氯苯酰悬浮剂、20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂、20%氯氟氰虫酰胺悬浮剂、20%阿维·二嗪磷乳油可以作为备用药剂交替使用。

2.3 不同用药量对二化螟的防效

2.3.1 白穗防效。药后45 d调查发现,在未施药对照区(CK3)水稻白穗数为 124.00穗/百穴;处理T2白穗数为14.00穗/百穴,白穗防效为88.71%;处理T3、T4、T5(分别为喷施 10%四氯虫酰胺悬浮剂 300、450、600mL/hm2)白穗数分别为 44.33、38.43、33.62 穗/百穴,白穗防效分别为64.25%、69.01%和72.89%;处理T1防治效果较差,白穗数为58.00穗/百穴,白穗防效为53.23%。由此可知,在本试验中,10%四氯虫酰胺悬浮剂的防治效果随用药量的增加而提高。经比较分析发现:10%四氯虫酰胺悬浮剂用药量为600 mL/hm2时,白穗防效较用药量为300 mL/hm2时提高8.64个百分点,差异显著;较用药量为450 mL/hm2时提高3.88个百分点,差异不显著。因此,如果二化螟危害比较严重,为了对其二代进行全面防治,建议用20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 mL/hm2防治,或者用10%四氯虫酰胺悬浮剂600 mL/hm2防治。

2.3.2 虫伤株防效。药后45 d调查发现,各处理对水稻二化螟的虫伤株防治效果均一般。其中:处理T1的虫伤株数为310.0株/百穴,虫伤株防效为64.37%;处理T2虫伤株数为360.5株/百穴,虫伤株防效为58.56%;处理 T3、T4、T5虫伤株数分别为 503.3、435.0、315.5株/百穴,虫伤株防效分别为42.15%、50.00%和63.74%,3个处理间虫伤株防效差异显著。分析发现,在2016年,南通市通州区二代二化螟发生程度中等偏重,某些地区甚至出现了很高的发生量,转株危害虫伤株十分普遍,因而各处理对二化螟虫伤株的防效偏低。

2.3.3 杀虫防效。药后45 d调查发现,未施药对照区(CK3)水稻残虫量达 1 415.0 头/百穴,虫量较大;处理T1残虫量为372.5头/百穴,杀虫防效为73.67%;处理T2残虫量为360.5头/百穴,杀虫防效为74.52%;处理 T3、T4、T5残虫量分别为 510.0、367.5、225.5 头/百穴,杀虫防效分别为63.96%、74.03%和84.06%。由此可知,如果存在着严重的二代二化螟危害时,10%四氯虫酰胺悬浮剂防治用药量应达到600 mL/hm2,以取得良好的效果。

2.4 不同防治次数对二化螟的防效

2.4.1 白穗防效。药后45 d调查发现,处理H1白穗防效为79.82%~94.44%,处理H2白穗防效达94.23%~97.37%。说明采用2次用药的方式,白穗防效更好。

2.4.2 虫伤株防效。药后45 d调查发现,处理H1虫伤株防效为55.56%~76.09%,处理H2虫伤株防效为97.83%~100.00%。说明采用2次用药的方式,虫伤株防效显著提升。

2.4.3 杀虫防效。药后45 d调查发现,处理H1杀虫防效为58.75%~95.71%,处理H2杀虫防效为98.75%~100.00%。说明采用2次用药的方式,杀虫防效显著提高。

3 结论与讨论

试验结果表明,20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂和24%甲氧虫酰肼悬浮剂在防治水稻大螟和二化螟方面效果显著,6%阿维·氯苯酰悬浮剂、10%阿维·氟酰胺悬浮剂和10%四氯虫酰胺悬浮剂等3种药剂的防治效果也比较理想。利用上述药剂防治水稻大螟,在最佳适期用药1次防效即可达到90%左右;如果是防治二代二化螟,防效也可达到70%~80%,应用价值很高。因此,防治水稻大螟、二化螟推荐应用20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 mL/hm2、24%甲氧虫酰肼悬浮剂450 mL/hm2、10%阿维·氟酰胺悬浮剂 450 mL/hm2、6%阿维·氯苯酰悬浮剂600 mL/hm2、10%四氯虫酰胺悬浮剂450~600 mL/hm2。防治三代大螟与二代二化螟,应在其卵孵高峰期用药;施药时,需要确保有充足的用水量,建议采用细喷雾或者弥雾等方式施药,确保喷药均匀[6]。如果二化螟发生较严重,应根据实际情况调整用药量,也可以采用二次用药的方式施药,即第一次用药后隔7~8 d再次用药,从而提高整体防治效果。