孤东—红柳油田接合部馆陶组河流相沉积类型及特征

刘世斌,邵水利,史笃涛

(中国石化胜利油田分公司 孤东采油厂,山东 东营 257237)

孤东-红柳油田接合部井控程度相对较低,但含油层位多,馆陶组上亚段4~6砂组(N1g14—6)及馆陶组下亚段顶部砂组(N1g2)均含油。南部构造高部位已发现馆陶组上亚段的垦东642-4、垦东斜641及馆下段的垦东521等油藏,实现了孤东—红柳油田的连片。从老井复查结果看,探明区外多口井均钻遇含油层,东部的垦东642-7井在馆陶组上亚段6砂组到馆陶组下亚段1砂组(N1g16—N1g21)钻遇油层9.4 m/3层、油水同层3.0 m/1层,孤东27-1、孤东27-斜2、孤东27-斜3也在馆陶组上亚段5砂组到馆陶组下亚段1砂组(N1g15—N1g21)钻遇油层,构造低部位的孤东26井也在馆陶组见到荧光显示,展示了该区N1g15—N1g21良好的滚动勘探潜力。整体上,在胜利滩海地区馆陶组上亚段一般为曲流河沉积,馆陶组下亚段为辫状河沉积[1-4]。从孤东-红柳地区馆陶组上亚段底部的5—6砂组(N1g15—N1g16)、馆陶组下亚段顶部的1砂组(N1g21)地层发育特征来看,其不同于典型曲流河沉积的“泥包砂”地层结构,也不同于典型辫状河沉积的“砂包泥”地层结构,电测曲线呈现“砂泥岩互层”测井响应特征,呈现由典型的辫状河沉积向曲流河沉积过渡的特征。相对应其油藏类型也比较复杂,既有岩性上倾尖灭形成的岩性油藏,也有断层与岩性控制形成的构造岩性油藏,岩性控藏作用明显大于构造控藏作用,与馆下段不同。孤东—红柳油田接合部馆陶组河流相沉积类型及发育分布特征,也成为该区勘探急需解决的关键问题。笔者在精细地层划分对比基础上,明确了“砂泥岩间互”的河道砂体纵横向展布特征,并在文献调研的基础上,研究认为该区馆陶组上亚段底部、下亚段顶部发育辫状河向曲流河转化的过渡河型—分汊河[5-6]。通过连井剖面相、平面沉积微相分析,明确了辫状河、曲流河、分汊河发育层系、位置及特征,为该区滚动勘探开发奠定了基础。

1 研究区地质概况

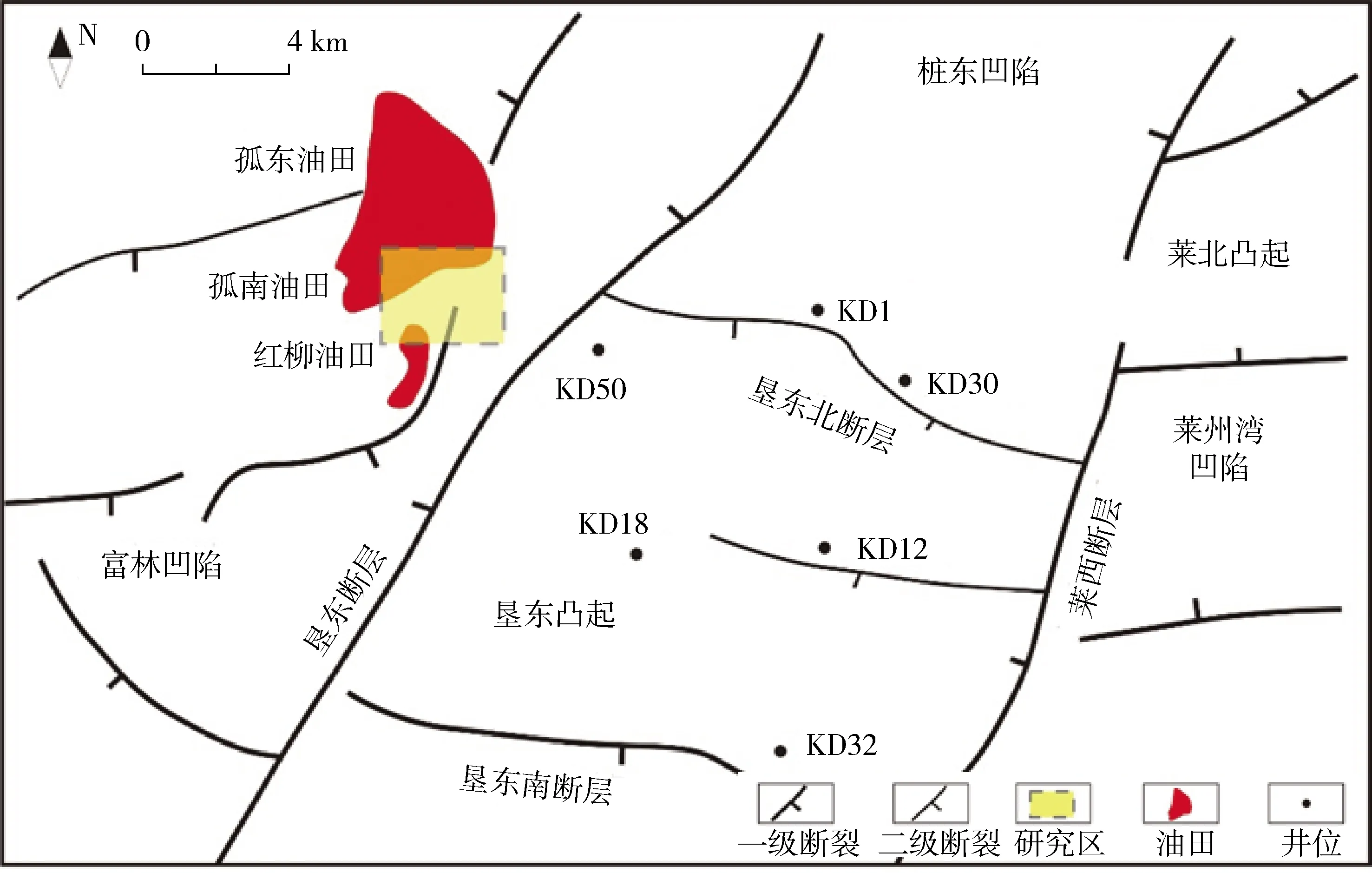

孤东—红柳油田接合部位于孤东八区南部、孤东九区东部、垦东521块断鼻构造北翼,西临孤南洼陷,整体受孤东26向斜构造控制,地层西低东高,北低南高。西部整体受近南东—北西走向的孤东八、九区分区断层控制,内部发育多条近东西走向的断层,有利于油气的运移和输导,成藏条件十分有利[1](图1)。

图1 研究区构造

2 精细地层对比

以河流相沉积模式为指导,采用“旋回对比,标志层控制,厚度约束”的原则,地震资料横向追踪与单井划分相互印证,结合等高程对比法进行小层精细对比与划分,同时以油水关系、动态资料验证地层对比细分结果。

研究区馆下段相态以辫状河沉积相为主,大套的块状砂岩岩性纯,泥质含量少,不易形成波阻抗界面,地震上表现为空白反射,测井曲线形态电位(伽马)表现在馆下段下部箱形,少见泥岩夹层,反映不整合面上大型冲刷面的特点。馆上段为一套砂泥岩组合,以泥岩为主夹部分薄—中、厚层砂岩,其中以细砂岩为主,也有部分粉砂岩及少量含砾砂岩,为曲流河沉积,地震上表现为中强地震反射特征,电性上砂岩在自然电位上多为锯齿状,局部为指状或箱状。

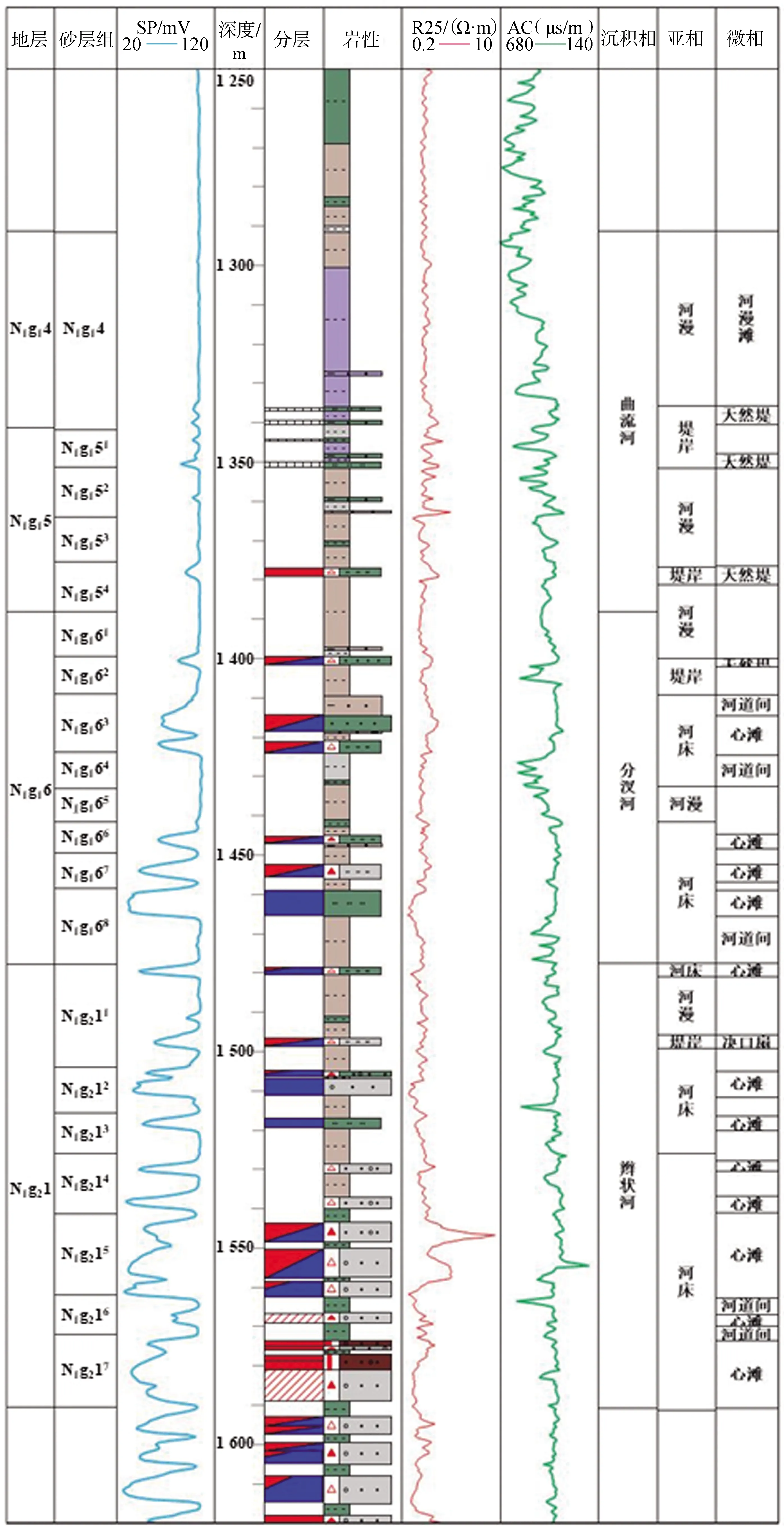

为分析辫—曲过渡相带沉积特点,将馆下段划分为7个砂组,馆上段划分为6砂组,在此基础上将馆上段5砂组细分为4个小层、馆上段6砂组细分为8个小层,馆下段1砂组细分为7个小层(图2)。

图2 孤东9井单井层序划分及沉积微相分析

在单井地层划分对比基础上,建立典型井地层划分对比方案,并根据典型井的测井标志层特征,进行全区地层划分与对比。总体上,馆陶组没有经历大的构造运动,地层分布相对稳定。

3 沉积类型分析

3.1 河流沉积相关率

针对研究区馆陶组上亚段底部地层呈现出的典型辫状河及曲流河沉积特征差异较大的特征,开展岩心观察,结合前人研究综合表明,在胜利油田滩海地区馆陶组到明化镇组,除发育典型的辫状河和曲流河沉积外,还发育辫状河到曲流河转化的过渡类型分汊河[3-7]。分汊河在沉积学界使用相对较少,但其在水利学界和地貌学界是已被普遍接受的河流类型[8-9]。分汊河沉积学特征与辫状河、曲流河相比,既有相似之处,又有独特之处。在垂向岩性组合上常见河道砂坝与决口扇频繁互层的现象,河道内发育类似心滩的河道砂坝,也称为江心洲,其突出特点是决口扇比较发育,与曲流河相比,没有稳定的天然堤,因此二元结构不如曲流河典型;在平面形态上,常表现为单双河道交替出现,连通砂体规模与曲流河接近,但长度大于曲流河[3,10]。分汊河与辫状河相比,二元结构特征更为明显,沉积物粒度较细,有时表现为泥包砂。测井响应特征来说,分汊河河道砂坝与曲流河边滩砂测井曲线一般为钟形,分汊河河道砂坝垂向上常与决口扇共生,构成下扇上砂组合或下砂上扇组合,SP 曲线表现为复合韵律(图3)。

图3 辫状河、分汊河、曲流河垂向沉积序列(据文献[4])

3.2 单井沉积相特征分析

单井沉积学分析是进行剖面对比和平面相分析的基础。在岩心观察、描述的基础上,结合测井资料、地震资料等分析,对研究区内20余口井进行了单井沉积学分析,以孤东9井为例进行详细剖析(图2)。

孤东9井在N1g21砂组发育辫状河沉积[4]。自下向上整体表现为的多期正粒序叠加特征,整体为砂包泥特征,岩性为含砾砂岩、砾状砂岩夹灰绿色薄层泥岩,砂体单层厚度在6~10 m,粒度较粗,自然电位曲线表现为钟形、箱形特征,反映河道冲刷激烈,水流湍急,河道下蚀强烈,表现为垂向加积特征。整体发育河床亚相,以心滩微相为主,河道间为灰绿色泥岩沉积。

馆下段顶部至馆上段N1g165层随着构造坡度变缓,植被发育,河岸抗冲击性变强,水流能量减弱,水量减少,迫使辫状河道进行选择,小的分支河道被逐步废弃,直至达到河流能量的相对平衡态(由游荡性河道到相对固定化的过程)。同时,各河道存在沉积差异性,部分河道的淤积堵塞遭受废弃,在洪水期,主河道决口冲积又形成新的河道,最终形成多分支、低弯度的组合河道形态。最终由辫状河逐渐转变为分汊河沉积。

整体主要表现为砂泥薄互层沉积,岩性灰绿色、灰白色含砾砂岩、粉砂岩与杂色泥岩互层,整体同样表现为多期正粒序叠加特征,自然电位表现为钟形特征,主要发育河床亚相心滩微相沉积,砂体单层厚度约为2~5 m,厚层泥岩发育区为堤岸亚相和河漫亚相,堤岸亚相自然电位曲线为指状特征,单层砂体约为2 m,为决口扇沉积。

从馆上段上部N1g164—N1g14层随着构造活动减弱,植被发育,可容空间减小,水流速度减缓,水流能量减弱,发育高宽度高弯度河流,逐渐由分汊河转变为曲流河沉积。整体表现为泥包砂特征。厚层杂色泥岩夹灰绿色砂岩相,单层厚度为2~4 m,自然电位曲线为钟形,顶部厚层泥岩为河漫/泛滥平原相,内部薄层砂岩发育堤岸亚相,河床亚相是主要的含油层段,以侧向加积为主,主要发育边滩沉积,整体为正粒度叠加特征。

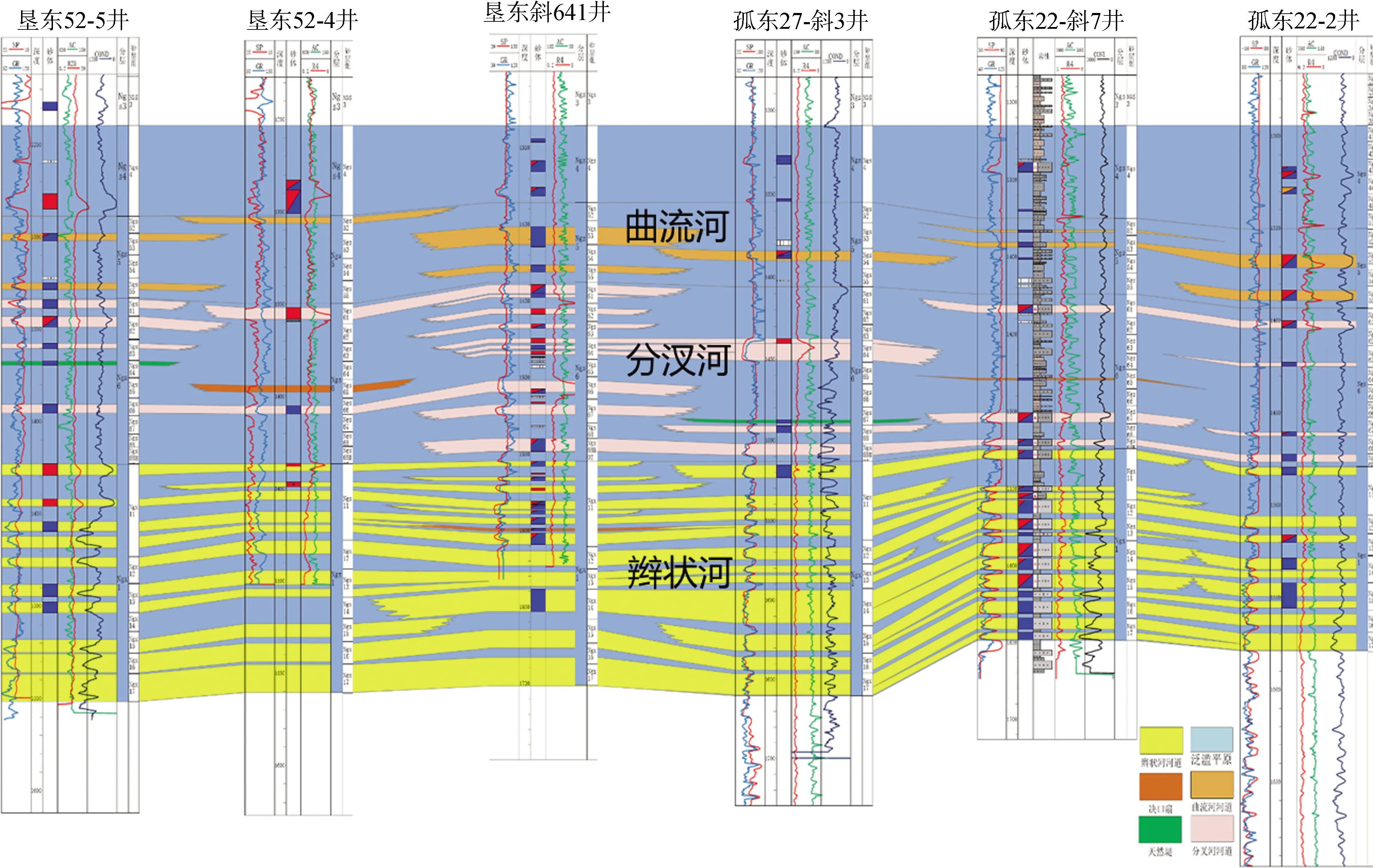

3.3 剖面沉积相特征分析

在单井沉积相分析研究基础上,在研究区选取多条剖面,对研究区馆陶组沉积相进行横向对比。以过垦东52-5—孤东22-斜7—孤东22-2井近南北向连井剖面为例(图4),研究区馆陶组储层厚,砂地比高主要发育了河流相沉积。N1g21砂组接受来自南北方向的物源供给,由于构造坡度大,气候为温度增高湿度变大,突然增多的降雨使地表径流快速增大,物源区剥蚀的产物被急剧增大的水流携带,此时基准面处于低位,可容空间小,河流能量强,此时植被不甚发育,河岸的抗冲性差,河道不稳定,地貌上以河谷下切为主,形成游荡型河流即辫状河沉积。整体岩性为含砾砂岩、砾状砂岩,砂体厚度大,粒度粗,自然电位曲线以箱形为主,横向上分布稳定,连续性好,纵向上相互叠置,呈鳞片状,隔夹层基本不发育。

图4 过垦东52-5—孤东22-斜7—孤东22—孤东22-2近南北向连井剖面

进入N1g16砂组水动力逐渐减弱,整体进入坳陷期,可容空间增大,构造坡降减小,物源供给同样充足,但河流的下切侵蚀能力减弱,主要发生垂向充填沉积,发育界于辫状河与曲流河之间的分汊河沉积。岩性主要为含砾砂岩、粉砂岩沉积,单层厚度减小,砂地比含量相对于辫状河沉积有所减小,表现为砂泥互层沉积,电性上为呈钟形多期正韵律的叠加,横连续性好,但纵向上相互叠置发育的特征。

进入N1g15—N1g14砂组,基准面处于高位,可容空间增加速度趋缓,气候进一步干旱,河流能量进一步减弱,沉积上由以垂向加积为主转变为侧向加积和侧向侵蚀为主,河道弯曲度增大,沉积物以悬浮载荷为主,电性上呈现钟形正韵律叠加的特征,发育曲流河沉积。砂地比降至30%~40%,单砂体厚度一般较小,纵向上同样相互叠置,但分散发育。

3.4 平面沉积相特征分析

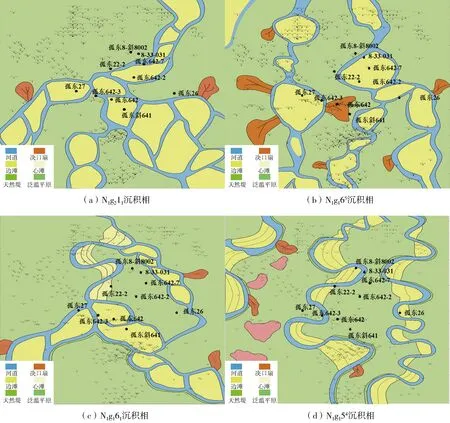

在沉积相类型及特征研究基础上,结合单井沉积相分析及剖面沉积相分析,编制主力油层组平面沉积相图(图5),并对其沉积展布特征及演化进行分析。

N1g211物源影响研究区南部发育辫状河,整体平面上呈片状展布,向北随着河道能量减弱,迁移摆动频次降低逐渐演变为分汊河沉积。砂体的主要类型为心滩沉积,常发育决口扇沉积(图5(a))。

N1g165受南部物源影响研究区发育三支分汊河,整体平面上呈带状近南北向展布,单双河道交替出现。砂体的主要类型为心滩沉积,常发育决口扇沉积(图5(b))。

N1g161受南部物源影响研究区发育两支分汊河沉积,向北随着河流能量的进一步减弱,河流弯度逐渐增大,逐渐演变为曲流河沉积,平面上呈带状近南北向展布。砂体的主要类型为分汊河的心滩微相以及曲流河的边滩沉积,另外由于洪水作用河道决口发育决口扇沉积(图5(c))。

N1g154受南部物源影响研究区发育3支曲流河沉积,河流弯度大,平面上呈带状展布。砂体的主要类型为边滩沉积,由于洪水作用河道决口发育决口扇沉积,以及由于河道迁移摆动残留废弃河道微相沉积(图5(d))。

图5 主力油层组沉积相平面展布

自馆下段—馆上段,研究区发育从辫状河—分汊河—曲流河的演化。在N1g211组开始出现自南向北由辫状河向分汊河演化。在N1g161组开始出现自南向北由分汊河向曲流河演化。

4 结 论

(1)孤东红柳油田结合部在馆陶组发育辫状河、分汊河、曲流河3种河流相沉积类型。

(2)“砂泥岩间互”的河道砂体主要集中发育在N1g154—N1g211砂组之间,且纵横向变化快,平面分布具有明显的差异性。

(3)自馆下段—馆上段,研究区发育从辫状河—分汊河—曲流河的演化。从N1g211组自南向北呈现油辫状河向分汊河演化;从N1g161组自南向北呈现由分汊河向曲流河演化。