终南山造就的全景山水

——范宽《溪山行旅图》及其影响

撰文=范静源

北宋 范宽《溪山行旅图》立轴 绢本 浅设色206.3×103.3cm台北故宫博物院藏

山水画自魏晋南北朝时开始萌芽,五代时出现以荆浩、关仝为代表的北方山水画派和以董源、巨然为代表的南方山水画派。荆浩所创立全景式山水新的图式,开创了北派山水画新的雄健风格。⑴陈池瑜.荆浩笔法记中的绘画美学思想[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2013,15(02).这一改变影响了后世的画家如李成、范宽等。北宋郭若虚《图画见闻志》云:“画山水唯营丘李成、长安关仝、华原范宽智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程。”⑵(宋)郭若虚.撰刘淑丽整理.图画见闻志[M].南京:凤凰出版社,2018,14.足可以看出李成、关仝和范宽在山水画变革中起到的作用。在这三家山水中,范宽的绘画作品对后世有着重要影响。

一、范宽其人与终南山

范宽其人,据郭若虚《图画见闻志》记载:

“范宽,字中立,华原人。性温厚,嗜酒落魄,有大度,人故以‘宽’名之。画山水始师李成,又师荆浩,山顶好作密林,水际作突兀大石。既乃叹曰:‘与其师人,不若师造化。’乃舍旧习,卜居终南、太华,偏观奇胜,落笔雄伟老硬,真得山骨,而与关、李并驰方驾也。晚年用墨太多,土石不分。”⑶(元)夏文彦撰.肖世孟校注.图绘宝鉴[M].太原:山西教育出版社,2017,109.

陈高华《宋辽金画家史料》中收录《宣和画谱·卷十一》:

“范宽(一名中正)字中立,华原人也。风仪峭古,进止疏野,性嗜酒,落魄不拘世故,常往来京、洛。喜欢山水,始学李成……于是舍其旧习,卜居于终南太华岩隈林麓之间,而览其云烟惨淡风月阴霁难状之景……”⑷陈高华.宋辽金画家史料[M].北京:文物出版社,1984,265.

又有《图绘宝鉴·卷三》中:

“范宽(一作中正),字中立,华原人。性温,嗜酒落魄,有大度,人故以宽名之。画山水始师李成,又师荆浩。山顶好作密林,水际作突兀大石。既乃叹曰:‘与其师人,不若师诸造化。’乃舍旧习,卜居终南、太华,偏观奇胜,落笔雄伟老硬,真得山骨,而与关、李并驰方驾也。晚年用墨太多,土石不分。”⑸陈高华.宋辽金画家史料[M].北京:文物出版社,1984,265.

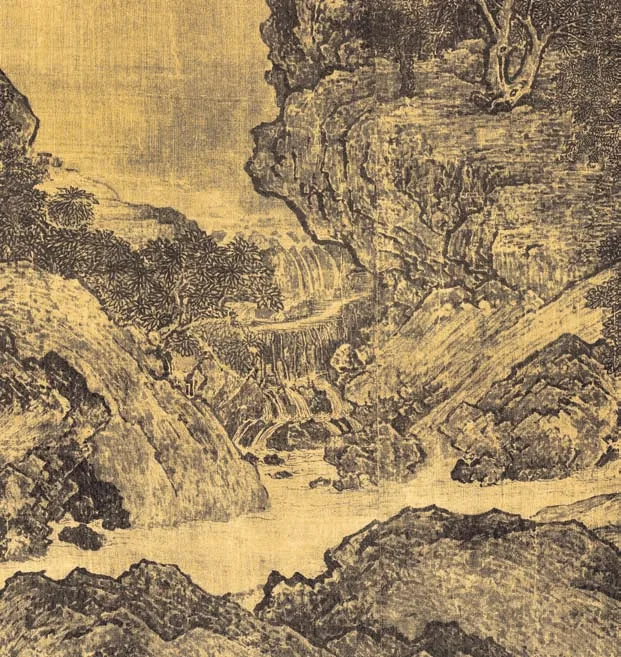

北宋 范宽《溪山行旅图》局部

由上述的画史记载可以看出,范宽,字中立,华原人。山水画始学荆浩、李成,后得出“师古人不如师造化”的观念,于是长期居留终南、太华诸山中观察自然之景,晚年时作画用墨太多,以致土石不分。

终南山的地理位置,据《雍录》中记载:

“终南山横亘关中南面,西起秦、陇,东彻蓝田,凡雍、歧、郿、鄠、长安、万年、相去且八百里,而绵延峙据其南者,皆此之一山也。”⑹(宋)程大昌著.黄永年点校.雍录[M].北京:中华书局,2005.

由此记载可知,终南山横亘在关中的南边,是秦岭山脉中的一部分。终南山作为书画作品中的常见题材,文人们很早就开始对其描绘,如王维曾多次游学拜访终南山,晚年的隐居地辋川也在终南山。据严耕望先生统计,在终南山习业山林寺院而入仕者有13 人之多,其中就包含着韩愈、阎防、薛据等人。⑺严耕望.唐人习业山林寺院之风尚[C].严耕望史学论文集,上海:上海古籍出版社,2009,895.可见终南山在当时颇受到文人雅士们的欢迎。

二、范宽及其传世作品

范宽的传世作品《谿山行旅图》尺幅宏大,描绘的是秦陇真实自然的山水图像,是以终南山太乙峰附近的山体地貌为蓝本绘制而成。⑻王陆健.从王维到范宽——终南山与唐宋山水画的演变[M].北京:中国社会科学出版社,2019,161.《谿山行旅图》的画面由近处的山石树林,中部的云烟弥漫和远处的高耸山峰构成。近景主要描绘的是苍茫繁密的树林和坚硬奇峭的山石。画家对于山石的刻画顿挫有力,山体块面过渡自然,转折处的笔法处理体现出北方山川的坚实。树木郁郁葱葱,树枝塑造遒劲有力,树叶幽森繁茂。前景的右下角有一队人马正在赶路,斜出的山石遮挡了小路的去向,使观者目光追寻他们的脚步,探寻其归处,为画面增添了生机。路旁有一川流奔腾的小溪,溪水之上,瀑布中间的吊桥连接了两座山体,大有曲径通幽之感。

北宋 范宽《溪山行旅图》局部

远景的山体层峦叠嶂,近在咫尺却又高不可攀,有迎面扑来之势,这种势的产生,除构图等因素以外,一个重要的原因是山石的团块造型。⑼邬健.外师造化,中得心源——范宽谿山行旅图赏析[J].中原文物,2006(04).山石虽多但不显堆砌之感,近处的山体用细密的雨点皴,皴出山峰的树石之感。山顶的“矾头”浓淡聚散相得益彰,浑厚繁密,穿插有致,杂而不乱,与山体融为一体,更显得厚重、幽僻、野趣。⑽代稳强.笔墨境象——从范宽谿山行旅图看终南山朴厚的性格[J].美术教育研究,2018(21).右边一条飞流急下的瀑布点缀在山体之间,瀑布的动势与山石的高耸相得益彰。

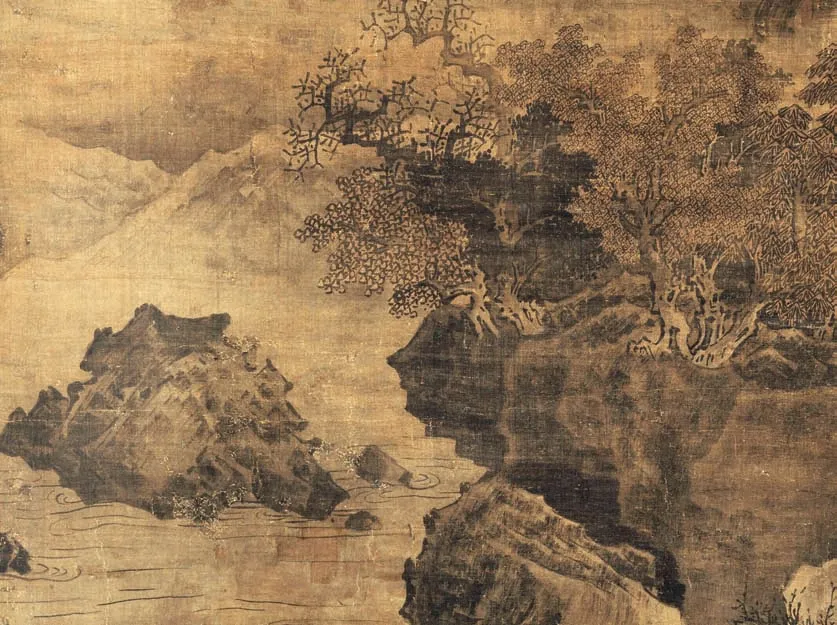

传为范宽的另一幅作品《临流独坐图》和《谿山行旅图》一样,均为双拼绢本,长屏大嶂,该图的主峰虽不如《谿山行旅图》高耸入云一峰突起,但也雄伟挺拔。有学者认为此图是北宋雄伟山水的代表,描绘的景致是范宽步履所及的终南山。⑾韩长生.范宽临流独坐与翠华山的关系[J].故宫文物月刊,388期,33.该图的主峰之下有三座小山峰,中间云气围绕,近景坡陀树木,有茅屋数间,左下角有一老翁临流独坐,右下角有一小舟临溪自横。

山石的表现手法和《谿山行旅图》类似,都是用遒劲的笔法勾斫出山石轮廓,淡墨皴染,山顶处点有细密的雨点皴。峰峦之间穿插着雾霭,杂树与屋舍,也成功地拉开近、中、远景之间的距离,令整幅画充满了空气感与空间的深度。⑿刘芳如.典范与流传——范宽及其传派[M].台北:国立故宫博物院,2015,28.《谿山行旅图》和《临流独坐图》都表现出北方山川的雄伟壮阔,画面中对于瀑布的表现也有异曲同工之妙,飞流直下的瀑布点缀其间,给山石增添了动势,也在一定程度上体现出山之陡峭。

北宋 范宽(传)《临流独坐图》绢本 轴 淡设色166.1×106.3cm台北故宫博物院藏

范宽深入太华、终南诸山中体会云烟惨淡、风月阴霁、峰峦隐现之态,对树石在四季状态下的不同面貌了然于胸,对北方雄浑苍茫的山川神态深有体会,也许这就是他能“外师造化”而后创新笔墨皴法的原因之一吧。

三、范宽对后世的影响

北宋 范宽(传)《临流独坐图》(局部)

范宽深入太华、终南诸山中体会云烟惨淡、风月阴霁、峰峦隐现之态,对树石在四季状态下的不同面貌了然于胸,对北方雄浑苍茫的山川神态深有体会,也许这就是他能“外师造化”而后创新笔墨皴法原因之一吧。

从北宋时期开始,范宽的画艺即已拥有盛名,刘道醇《宋朝名画评》中将其列为神品,而后推崇范宽的文人和画家屡见不鲜。范宽的从学弟子,据宋、元的画史记载,有黄怀玉、纪真、高洵等。⒀刘芳如.典范与流传——范宽及其传派[M].台北:国立故宫博物院,2015,30.至南宋,李唐、马远和夏珪继承了范宽的绘画风格,元代倪瓒在夏圭的《千岩竞秀图》中题道:“盖李唐者,其源出于范、荆之间。马远、夏圭辈,又法李唐。”另外明代田汝成《西湖游览志余》里也提到了“夏圭雪景学范宽。”⒁刘芳如.典范与流传——范宽及其传派[M].台北:国立故宫博物院,2015,31.

南宋时山水画已经由全景式构图转向描绘“山之一角水之一涯”的布局,诚然,江南秀美的山川已经不适合使用全景式构图来表现。赵构在临安定都之后情况就大变了,李、郭的画风渐渐衰微,代之而兴的是另一种新的作风。这就是史传所谓“李、刘、马、夏又一变也。”⒂徐书城.马远、夏珪和南宋院体山水画[J].文物,1960(07).李唐的画法师承范宽,继承了范宽“雨点皴”的笔法又加以变化丰富,成了李唐的“大斧劈皴”笔法。⒃徐书城.马远、夏珪和南宋院体山水画[J].文物,1960(07).马远、夏圭近师李唐,自然也会受到范宽的影响,虽然此时已不再表现北方雄浑的山川,但画家们在创作时依然遵循着“师造化”的绘画传统。

马远的《踏歌图》中还保留有北宋山水的痕迹,如中景用云气拉开空间关系,远处有群山,用苍劲有力的“斧劈皴”表现出山体坚硬的质感,树木繁密幽森,树枝有向下斜拖之感,可谓“拖枝马远。”下部的田垄径上有几位老农在踏歌欢庆丰年,手舞足蹈,画面洋溢着轻松快乐的氛围。画面中充满氤氲之气,体现出江南山水烟雾迷蒙之感,与北方的荒寒萧索已有不同。

夏圭对于雪景的描绘受到了范宽的影响,在其《雪堂客话图》尤可见得。该作品是熟悉的“边角之景”构图,近处山石坡陀,树枝旁逸斜出,江水中还有一舟悠然,舟中点缀一老翁。江岸上的茅屋中有两人正对桌畅谈,屋顶上已覆盖白雪,远处的群山也笼罩在茫茫雪景之中,山头点缀几株树木,营造出浩渺无人,清净空灵的雪夜。《雪堂客话图》描绘的江南雪景虽与范宽笔下的北方雪景有所不同,但其对于山体的描绘和画面氛围的营造,却有着相似之处。

范宽的山水画思想远不止影响了两宋的画家,金代麻九畴和元代赵孟頫等都对范宽有很高的评价,元代亦有:“曾瑞卿,工画山水,学范宽。”⒄于安澜编著.张自然校订.画史丛书·三[M].郑州:河南大学出版社,2015,的记载。民国以来,部分画家接受西方绘画的影响,写生观念开始抬头,范宽“以造化为师”的创作观念,无形中也就得到了延续,如钱崖,关山月等都受到了“与师其人,不如师造化”的创作观。⒅刘芳如.典范与流传——范宽及其传派[M].台北:国立故宫博物院,2015,32.

左图:南宋 马远《踏歌图轴》绢本设色 192 5×111cm故宫博物院藏

右图:南宋 夏圭《雪堂客话图》册页 绢本浅设色28.2×29.5cm故宫博物院藏

四、终南山与20 世纪以来的山水画创作

不仅古代的文人对终南山有所描绘,近现代的山水画家,尤其是“长安画派”的画家都曾以终南山为研究对象进行创作写生,如石鲁、赵望云、何海霞等先生。⒆王锐,李梅.终南山文化与当代山水画创作[J].荣宝斋,2020(02).“一手伸向传统,一手伸向生活”作为“长安画派”的创作方法论和基本的创新原则,⒇屈健著.中国文联理论研究室编.20世纪长安画派及其影响研究[M].北京:中国文联出版社,2014,177.这一原则与范宽“与其师心源,不如师造化”(21)(宋)郭若虚.撰刘淑丽整理.图画见闻志[M].南京:凤凰出版社,2018,14.的绘画观点不谋而合。而在“长安画派”的画家中,石鲁对终南山的研究较为深入,以终南山为题材进行绘画创作的作品较多。

石鲁的作品《秦岭冬麓》就是在冬季深入秦岭山麓写生观摩,“心师造化”之后描绘出来的。作者将山石简略,寥寥数笔勾勒出山石的形态,树木作为表现的重点,将笔墨加工提炼,墨色浓郁苍劲,画面前方的树木豪放雄强,充满了不屈的生命力。山顶的树木成团块状,用深色的墨营造出空间感,远山用淡墨晕染,拉开远近空间,使整幅画面呈现出北方山川冬季的寂寥萧索。

左图:石鲁《春满秦岭》195.5×68.5cm 纸本设色1962 年中国国家博物馆藏

右图:石鲁《秦岭山麓》1961 年

《秦岭山麓》和《春满秦岭》则是表现终南山春季的景色。这两幅作品与《秦岭冬麓》的表现手法不尽相同。《秦岭山麓》描绘了春季的秦岭景色,画家用略带写意的笔墨勾勒出前方的树木,看似随意,但却给画面增添了春意。远处的山已被绿色覆盖,对山上树木的描绘不过多强调,而是用大片色彩铺出森林郁郁葱葱之感,远景也用水墨淡着色染成,营造出深邃的空间感。近处的枯枝与远处的森林对比更体现出春意盎然,生机勃勃之感。

当然,不仅仅是“长安画派”的画家们对终南山有所描绘,当代的艺术家们根据自己的不同知识背景和绘画观念,依托终南山这一母题进行新的艺术样式探索,在新的艺术语境中展示新的艺术表现形式。(22)王锐,李梅.钟南山文化与当代山水画创作[J].荣宝斋,2020(02).

从王维的隐居之地到范宽的“得山之骨,与山传神”再到近现代的“长安画派”对其的描绘,终南山始终以其浑厚质朴、苍茫雄强、凝重包容的胸怀迎接着一代代艺术家。而现今的绘画创作如何在“师造化”的基础之上,结合当代绘画的审美取向,使终南山这一母题焕发出新活力,是目前艺术创作中需要关注的一个课题。

石鲁《秦岭冬麓》93.9×69.4cm 1960 年中国美术馆藏