回阳救逆综合疗法对脓毒症休克患者液体复苏及预后的影响研究

周智恩,卢 萍,姚 娟,杨 梁

(成都市中西医结合医院/成都市第一人民医院,四川 成都 610017)

脓毒症是机体遭遇严重感染导致反应失调而有生命危险的器官功能障碍。脓毒症休克是指脓毒症患者接受充分的液体复苏后,仍持续性低血压,且伴有乳酸>2 mmol/L,其本质为微循环障碍所致的组织灌注及氧供不足[1-2],极易导致多器官功能衰竭而死亡。尽管现代医学对器官功能支持的手段不断更新,但随着人口的老龄化,慢性疾病的增多,外科手术的过度干预,免疫抑制剂和抗生素的滥用,脓毒症发病率仍呈逐年攀升趋势[3]。因其起病隐匿,病情演变迅速,病死率居高不下。近年来,针对脓毒症休克治疗,西医主要采取液体复苏联合使用血管活性药物,并突出复苏的时效性和紧迫感,力图在4 h内纠正患者休克状态,改善微循环[4],但过度的液体复苏、过量应用血管活性药物可导致严重的不良反应,直接影响预后。故在现代医学治疗的基础上寻找中医学的有效治疗措施,及早稳定血流动力学,改善器官组织灌注,逆转组织缺氧缺血,降低脓毒症休克发病率和病死率成为重点研究方向之一。本研究探讨了回阳救逆法对脓毒症休克液体复苏及预后的影响,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1诊断标准 西医符合Sepsis-3脓毒症及脓毒症休克的诊断标准[2]。中医诊断参照《脓毒症中西医结合诊疗专家共识》[5]中关于脓毒症休克的中医证候诊断要点,辨证为阳气暴脱证。

1.2纳入标准 符合脓毒症休克的诊断标准;年龄18~85岁;签署知情同意书。

1.3排除标准 对参附注射液过敏者;妊娠及哺乳期妇女;严重肝肾功能衰竭者;既往有不适当液体复苏史者;各种疾病终末期、主动放弃治疗者。

1.4一般资料 本研究经成都市第一人民医院伦理委员会审核通过(2018208),按照上述标准入选2018年3月—2020年6月成都市第一人民医院重症医学科(ICU)收治的脓毒症休克患者96例,按随机数字表法分为2组:对照组48例,男26例,女22例;年龄18~84(74.8±8.5)岁;原发疾病:急性重型胰腺炎6例,重症肺炎22例,化脓性胆管炎7例,泌尿系感染8例,其他感染5例。治疗组48例,男25例,女23例;年龄18~85(75.1±8.7)岁;原发疾病:急性重型胰腺炎15例,重症肺炎15例,化脓性胆管炎7例,泌尿系感染6例,其他感染5例。2组患者性别、年龄及原发病情况比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。

1.5治疗方法 所有患者根据2018年拯救脓毒症运动Bundle[6]进行早期目标指导性复苏治疗(EGDT)及24 h集束化治疗。治疗组在西医治疗基础上早期辨证运用回阳救逆法治疗:参附注射液(雅安三九药业有限公司,国药准字Z20043117,规格:50 mL/瓶)100 mL/次静滴,每日2次,连续静滴7 d为1个疗程。同时给予针刺双侧足三里和关元穴:患者取仰卧位,常规消毒双侧足三里穴,以28号针垂直刺入,深度约为30 mm,采用施捻转提插相结合,施术1 min;针刺关元穴前排空膀胱,直刺进针20 mm,施行提插法1 min。然后将针柄与电针治疗仪相接,设置为连续波,打开电源,调节合适的电流,留针30 min,切断电源,拔针,按压10 min,每日针刺2次,连续治疗7 d为1个疗程。

1.6观察指标 ①2组患者治疗前及治疗6 h、12 h、24 h后的平均动脉压(MAP)、中心静脉压(CVP)、中心静脉血氧饱和度[Scv(O2)]、血乳酸水平和尿量;②2组患者治疗6 h、12 h、24 h后的乳酸清除率;③2组患者治疗前及治疗7 d后急性生理与慢性健康状况评分系统Ⅱ(APACHEⅡ)评分、序贯性器官衰竭(SOFA)评分、受损器官数目;④2组患者机械通气时间、使用血管活性药物时间、EGDT达标时间、ICU住院时间和28 d病死率。

2 结 果

2.12组患者治疗前后组织灌注与氧代谢指标比较 治疗前2组患者MAP、CVP、Scv(O2)、血清乳酸水平和尿量比较差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗6 h、12 h、24 h后,2组患者MAP、CVP、Scv(O2)和尿量均明显高于治疗前(P均<0.05),且治疗组治疗6 h后MAP、CVP、Scv(O2)、尿量及治疗24 h后MAP、CVP、尿量均明显高于同期对照组(P均<0.05);治疗6 h、12 h、24 h后,2组患者血清乳酸水平均明显低于治疗前(P均<0.05),且治疗组均明显低于同期对照组(P均<0.05);2组治疗12 h、24 h后乳酸清除率均明显高于治疗6 h后(P均<0.05),且治疗组治疗12 h乳酸清除率明显高于同期对照组(P均<0.05)。见表1。

表1 2组脓毒症休克患者治疗前后组织灌注与氧代谢指标比较

2.22组患者病情严重程度比较 2组患者治疗前APACHEⅡ评分、SOFA评分、受损器官数目比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。治疗7 d后,2组患者APACHEⅡ评分、SOFA评分均较治疗前明显降低(P均<0.05),且治疗组均明显低于对照组(P均<0.05);2组患者受损器官数目均较治疗前明显减少(P均<0.05),且治疗组明显少于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组脓毒症休克患者治疗前后APACHEⅡ评分、SOFA评分和受损器官数目比较

2.32组患者机械通气时间、使用血管活性药物时间、EGDT达标时间比较 治疗组患者机械通气时间、使用血管活性药物时间和EGDT达标时间均明显短于对照组(P均<0.05)。见表3。

表3 2组脓毒症休克患者机械通气时间、使用血管活性药物时间、EGDT达标时间比较

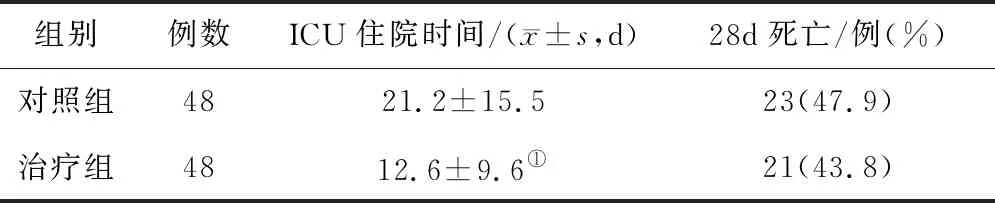

2.42组患者预后指标比较 治疗组患者ICU住院时间明显短于对照组(P<0.05),2组治疗28 d后病死率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 2组脓毒症休克患者ICU住院时间和28 d病死率比较

3 讨 论

脓毒症和脓毒症休克始终是重症医学领域关注的热点和前沿问题,目前其治疗措施主要为EGDT、控制感染、应用血管活性药物和激素、机械通气、预防静脉血栓及应激性溃疡、肾替代等[7],其中EGDT的推广使脓毒症病死率降低,短期生存率有所提高[8],但未能提高患者长期生存率,EGDT是否真正有效仍存在争议[9]。这可能是因为脓毒症休克患者往往合并器官功能障碍,心肺储备能力差,过量过快的液体复苏会加重脏器负担,过量血管活性药物会收缩小动脉及微动脉而加重组织器官的缺氧缺血,从而影响预后。尽管近年来研究者对脓毒症的认识逐渐深入,治疗手段日新月异,但因其病情凶险,进展迅速,发病率和病死率仍逐年上升。全球脓毒症患者人数仍以每年1.5%的速度攀升,患病率占人口的0.03%,脓毒症休克病死率高达60%~80%,而出院后1~5年的病死率仍然达50%~80%[10-11],占用的医疗资源巨大[12]。因此,探索新的辅助治疗方案迫在眉睫。

脓毒症休克在中医学中无相应病名,从其症状和病机演变来看,多数医家将其归于“厥脱证”范畴。因其病情急重,传变迅速,旋踵即逝,历代医家论述颇多。从春秋战国的《黄帝内经》,东汉末张仲景的《伤寒论》,到明清温病学家叶天士的《温热论》,从不同角度剖析了脓毒症休克,探讨了其病因病机,拓展了其辨证体系[13]。随着医学的进展,在现代医学诊疗的基础上,承袭先辈的辨证思路及方法,历代学者不断革新,对脓毒症休克辨证体系各家争鸣,但万变不离其宗,其形成原因不外正、邪两个方面。正如《内经》云“正气存内,邪不可干,邪之所凑,其气必虚”,与脓毒症休克病因病机高度契合。其发病或因素体本虚,复感外邪,致气机不畅,疏泄失职,损伤脏腑气血,从而正气亏虚,阴阳不接。正所谓“凡厥者,阴阳之气不相顺接,便为厥”;或因外伤、毒物、药物使用不当引起耗气伤阴,故《素问·生气通天论》曰:“阳强不能密,阴气乃绝;阴平阳秘,精神乃治。阴阳离决,精气乃绝。”说明机体正气充足,阴阳调和,则疾病痊愈,患者康复;若阴阳受损,出现离厥之危象,则生命将逝。当以回阳救逆为原则,大补阳气,无惧邪盛,予以益气滋阴之品,此时当中西并举,刚柔相济,挽救危殆,互为所长[14]。

参附注射液系古方参附汤化裁而来,而参附汤源自《妇女良方》。方中红参长于补脾益肺,峻补元气,回阳固脱,用于元气衰败、体弱虚羸等,以固后天;附子长于温补心肾,补火助阳,回阳救逆,用于亡阳虚脱、肢冷脉微,以补先天。附子伍人参,既佐人参益气固本,又减其毒。二者相须,上通心阳,中助脾土,下补命火,力专效宏,功效迅捷[15]。现代药理学研究证实,参附注射液主要成分为人参皂苷和乌头碱[16]。其中人参皂苷可抑制Na+,K+-ATP酶,促进Ca2+内流,增强心肌收缩力,从而改善微循环,增加血流灌注,提高机体适应性[17];可有效抑制脂质的过氧化生成,清除氧自由基,稳定细胞膜,并可提高机体免疫力,减少炎症介质的释放,抑制全身炎症反应综合征的进展[18]。乌头碱具有α、β受体激动剂样作用,能明显增强心肌收缩力,增加心排血量,改善患者血流动力学[19],提高组织器官的灌注水平,减轻组织缺氧再灌注损伤,从而降低病死率。参附注射液的作用充分展现了中医药具有多层次、多靶点、标本兼治的特点。

电针足三里、关元穴因操作简单便捷、起效迅速、价格低廉等优点,在抗休克治疗方面具有重要地位,尤其适合急救药物未及时使用的突发危重休克的救治[20]。足三里为足阳明之合穴,气血多行走于此,具有回阳救逆、疏通气血、调理脾胃、宣畅气机等诸多功效。《灵枢经》云:“阴阳俱有余,若俱不足,则有寒有热,皆调于三里。”关元穴为三阴经与任脉交会穴,乃三焦之气所生处,具有回阳固脱、强肾固本、培补元气之功,刺之可使真元得充。足三里、关元二穴相配,既培后天生化之源,又补后天之元气,具有疏通气血、回阳救逆、扶正培元之功效。现代研究表明,电针足三里、关元穴可通过多途径调节人体的神经-内分泌-免疫网络系统,具有免疫抑制和免疫保护的双重调控效应[21];并且可通过兴奋迷走神经,调节肾上腺髓质功能,促进多巴胺释放,有效增加脏器血流量,改善微循环,减轻组织水肿,遏制血流动力学紊乱[22];同时电针足三里可促进胃肠蠕动,减少肠道细菌内毒素易位,改善胃肠道屏障功能,减轻腹腔脏器的组织缺血再灌注损伤[23],从而避免脓毒症休克恶化,并在早期阻断脓毒症向多器官功能障碍进展,改善脓毒症预后。

本研究结果表明,采用回阳救逆综合疗法与西医常规液体复苏相结合治疗脓毒症休克,可及早稳定血流动力学,改善组织灌注,阻止病情恶化,有较高的应用价值。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。