家族、神灵与地域社会

——明以来苏十万信仰的建构与传播

许丽梅,张永钦

(1.闽南师范大学闽南文化研究院,福建 漳州 363000;2.闽南师范大学历史地理学院,福建 漳州 363000)

家族与民间信仰的关系,是研究地方社会的重点之一,学界已有不少研究成果。许多学者的研究表明,地方家族为使得神明得到正统的认可,民间会给神明编造新的家世、重新塑造神明的形象和给神明披上道教佛教的外衣[1]。苏十万信仰起源于德化,随着苏氏族人的迁居,苏十万信仰流播于福建德化、永春、大田一带。为了在经济、文化资源的竞争中取得优势,苏氏家族强调祖上五世仕宋,不愿事元的事迹,迎合明初的社会环境。再借用同姓抗元英雄苏刘义的身份与故事,完成了苏十万身份的建构。官员、文人等文化精英的认可,进一步增强了苏十万信仰在地域社会中的影响力。在移民、经商、神灵显圣等多重因素作用下,苏十万信仰不断拓展,形成了具有一定辐射范围的信仰圈。

一、明以来的苏十万信仰的建构

苏十万信仰在今天的德化仍是有一定影响力的民间信仰现象。清代德化方志中记载了苏十万的抗元事迹,载曰:“苏十万,善均里人。”[2]402乾隆《德化县志》亦记载:“宋亡,破家募义兵抗元,屯驻太平城、罗城诸山,后战败于水府。被刺,挺立不仆,血渍石上,朱殷不灭。”[3]394民间传说中,苏十万抗元的事迹更加详细:南宋末年元兵大举南下,直逼临安。张世杰、文天祥等人扶幼主赵昰、赵昺退到温州。国家危亡,南宋朝廷诏告天下忠臣义士勤王,苏十万仗义破财,募兵抗元。因“奋臂一呼十万人响应”,人们便称他为“苏十万”。临安失陷,端宗和帝昺南逃,苏十万接驾入闽,于福州扶赵昰即位,改元景炎,受封为殿前都指挥使。后来元兵攻入福州,苏十万突围率兵征战永春、德化,屯驻太平城、罗城、水府等地。元兵屡攻不入,遂诱“苏王、迎聘仕爵”招降,被严词拒绝。苏十万坚持抗元达七年之久,后兵败水府[4]42。

元代水府山下的村民在雷鼓潭拾得苏十万的遗骸,感其于国家危亡之际募兵抗元,敬重其保家卫国、忠义节烈的品质,为其塑像,建水府庙祀之,称为“苏公尊王”。这一时期供奉苏十万的宫庙不多,集中分布在传说中苏十万抗元失败之地附近,有水府庙、大洲宫、福德宫等。自水府周边民众于元代建水府庙供奉苏十万起,苏十万完成了由民间抗元义士到神灵身份的转变。

(一)地方社会与苏氏的迁入

山区地区发展自给自足的小农经济,一方面“邑介丛山,地高而寒”;另一方面“农居山谷,专事稼穑,妇女辟绩之外无他业”,且“营田积谷以图温饱”[3]80。然而,“土地逼狭”,仅依靠农业,百姓生活困苦。德化境内林木茂盛,瓷土资源丰富,人们半农半瓷。

唐光启二年(886年),苏益随王潮自河南固始入福建泉州,为都统领军使,于同安县永丰乡葫芦山下建芦山堂定居。苏益生三子,长子苏光谊,析居永春县桃林场。苏光谊生秉礼、奉礼、明礼三子。其中二子苏奉礼,号长源,称北宋吏部尚书,封开国公,年老休官归家,迁德化双溪桃枝(今雷锋镇雷锋村)暂住。北宋淳化五年(994年)十一月,与兄弟秉礼、明礼迁居德化善均里石堘(今雷锋镇长基村石城)建厝定居[5]47。苏十万为石堘苏氏十四世,据《民国廿七年苏氏族谱》记载:

(苏十万)高标拔俗,慷慨绝伦。恤乡邻,睦宗族。义重宋廷,恩深士卒,尽忠报国。因祖原世食宋禄五世簪缨,不忍五服降元,相抗七载战争无极,公能一呼十万发草成兵,后元军诏求封苏王,义不食元禄。迨元朝鼎定,人耻居异事,遂埋名溃突远引。[5]271-273

由上文可知,自苏十万抗元后,族人隐姓埋名,分居至各地。明洪武年间,善均里石堘七世孙苏道远开基瑶台(今宝美村),苏十万信仰也被苏氏族人带至迁入地。后因家族发展的带动下及社会整体文化氛围的影响,明清时期苏氏重视编纂族谱,修建宗祠①明成化二十一年(1485年),始修谱;明隆庆三年(1569年);明万历三十八年(1610年);明天启元年(1621年);清乾隆元年(1736年);清嘉庆十五年(1810年);清光绪十四年(1888年)明清以来苏氏多次修撰族谱.修建宗祠祖宇:清乾隆庚子年(1780年),建龙云祖宇;清乾隆间建流馨祖宇;清乾隆年间,建霞美堂与福泉堂;清嘉庆年间,建霞斗堂;清乾隆年间建塔高堂、敦厚堂、玉斗堂、霞坂堂、长福堡、步月堂、绿野堂、龙美堂、吉美堂等。。分布于福建德化、永春一带的苏氏从明清以来所编修的族谱,如《德化双翰苏氏族谱》《德化苏氏志》《大田内洋苏氏族谱》《芦山苏氏大宗总族谱》等,均将苏十万视为德化石城苏氏第十四世,奉其为英雄祖先。陈支平指出人们倾向于奉祀与本家有渊源关系的神祇,各个家族相信供奉这类与本家族有“关联”的神祇,可以最大限度保护家族的安全和利益[6]。另外,苏氏也积极主动利用“政治的、思想的以及宗教信仰的力量”[6]201,重视塑造祖先苏十万的身份。

(二)从抗元义士到“武烈苏王”

明初朱元璋修建了大量的宫庙、忠贤祠供奉忠臣贤士,褒奖元朝忠臣余阙、李翻等人,敕封抗元的陈文龙为“福州府城隍”。明洪武三年(1370年),设庙供奉抗元、收复兴化城的陈文龙及陈瓒[7]7347。明代朝廷敕封忠臣义士并在各地兴建宫庙供奉,在民间形成了浓厚的社会文化氛围。明代以来,随着苏氏书面族谱的修撰,苏十万被纳入当地苏氏的谱系,并在族谱中宣扬他抗元事迹并强调族人“耻居异事”“不忍以宋臣事异姓”,试图迎合明代“山河奄有中华地,日月重开大宋天”[7]55的政治语境。

苏氏在族谱中强调,“明,敕封苏十万为‘武烈尊王’”[5]269。地方编纂的文史资料也记载,苏十万为忠勇军都指挥使,明洪武三年(1370年),敕封苏十万为“武烈尊王”,立武烈庙[4]42。但是,苏十万在明代被封为“武烈苏王”的记载,仅见于苏氏族谱及当代以来借鉴族谱所编撰的文史资料中,在明清的地方志中均未见记载。苏十万被塑造成合乎“礼法施于民则祀之,以勤死事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾、捍大患则祀之”[8]501的正统祭祀原则的神灵身份,是地方家族向正统靠拢的结果。

此外,苏氏也开始重构苏十万的身份。宫庙碑文的撰写和篆刻是神祇信仰重构的主要手段和重要标志,碑文对神灵的生平事迹、信仰及显迹的追溯,显示了神灵由人及神的过程。苏十万被奉为神明,从材料上看,最早是在苏十万宋末元初抗元以后水府庙中开始供奉苏十万,清代《德化县志》记载:“水府庙,在茅岐社水府山。地势阻深,宇基宽广。宋苏十万拒元战殁于此,里人祠之。”[3]2341938年,水府庙毁于兵火。2005至2008年,重建“水府祖殿”,立《水府祖殿重建碑记》,上载:“水府祖殿(亦称水府庙),始建元朝年间,奉祀苏公尊王即抗元名将苏十万。苏十万,官讳苏刘义,名一侯,字万仁,德化石城人。生于南宋理宗绍定五年正月十四日,宝祐四年登进士,景定四年任江西吉州刺史。咸淳十年元兵大举南侵临安城,宋廷危崩,太后诏告天下忠臣义士勤王,苏刘义兴师入都,任临安督府节制兵马。德佑二年受命与陆秀夫等将士护二幼主南下,于福州授封殿前指挥使。元兵进迫,宋军辗转撤退至广东崖山惨败,宋亡。苏刘义复归故里,矢志抗元,倾家资、募义兵,屯积粮……英勇抗击,元兵惧慑,称公能发草成兵,一呼十万。刘义遂更名为十万,以号令军兵。”

碑记中提及的“苏刘义”,在《宋史》《元史》中均有记载:“守臣韩宣转遥郡承宣使,苏刘义吉州刺史。”[9](P873)据《宋季三朝政要笺证》载曰:“广王登极于福州,升福州为福安府……陈宜中左丞相,张世杰少保枢密副使,陈文、刘黼参知政事,苏刘义开府仪同三司殿前指挥使司马……。”[10]265又据《宋史》载曰:“陈宜中等奉帝即位于福州,改元景炎……陈文龙、刘黼参知政事,张世杰、陆秀夫佥书枢密院事,苏刘义殿前都指挥使,王刚中知福安府。”[11]1005诸多证据表明:苏刘义(1232—1279年),祖籍安徽宿州。宝祐四年进士(1256年),景定四年(1263年)任吉州刺史,德佑二年(1276年)任江淮讨贼使。同年五月,任检校少保、殿前指挥使司司马、保康安民讨元使兼广东西策大使;祥兴元年(1278年),任开府仪三司、殿前指挥使,兼管民船义勇。

从现有的记载来看,苏十万与苏刘义二人的人生履历高度重合:宝祐四年(1253年)进士;景定四年任吉州刺史(1263年);德佑二年(1276年)任江淮讨贼使;与陆秀夫护主南下;祥兴元年(1278年),任开府仪三司、殿前指挥使。水府庙碑记写明苏刘义为苏十万的官讳,这表明在苏氏族人乃至地方人群的认知里,苏十万即苏刘义①在德化宝美村董坂宫的田野调查访谈中,苏氏族人表示苏刘义与苏十万为同一人。。苏氏家族的族谱中也记载:“南宋时,苏十万以官讳苏刘义为名,并见诸史籍。”[12]153前文所述,苏十万是“宝祐四年登进士”,但宝祐四年进士并无苏十万之名②详见《永春州志》卷20:宋保祐四年(1256年),进士林时遇、王唐,均为永春人,无德化人。。

明清以来德化方志中有苏十万抗元的记载,但未提及其参与崖山海战。从上述水府庙碑记内容来看,它杂糅了苏十万与苏刘义的事迹。前文所述表明:苏十万并非苏刘义。民间传说及地方族谱记载中的苏十万身上叠加了苏刘义的身份与事迹,这无疑与苏氏对其祖先苏十万身份的重构有关。《内洋苏氏族谱赞》记载:“师汤公,讳一侯,号十万,留义,谥师汤,日增公长子也。官武职忠勇军都指挥使,封苏王,宋末元初人也,妣王氏,封一品夫人。”这段文字表明:苏十万于宋末起兵抗元,官至忠勇军都指挥使,后来被封为“武烈尊王”,苏十万的夫人王氏,被封为“一品夫人”。其死后,从普通民众感其忠烈,建小庙供奉。到明代,苏十万由普通的士兵成为了“王”。

在苏十万神格提高的过程中,苏氏族人有意将苏刘义的事迹转嫁在苏十万的身上,以此塑造了光辉的祖先形象。在迁入地建庙供奉苏十万,不断叙述苏十万的抗元事迹,努力使苏十万信仰向正统靠拢。清代《永春州志》的编纂者似乎察觉了苏十万的身份可能存在虚构,于是在苏王庙的相关记载中写下:“苏王庙,在十九都湖洋堡南门内,祀宋末义士苏十万。按:‘十万,德化人,事见旧志义烈传。其称为王,则未详所据,故附识别之。’”[13]379表明至清代,苏十万成为了“王”。另一方面,也表明当时的人们对他的身份有所争议。

二、苏十万信仰与地方认同

清代,随着苏十万信仰的发展,地方文人表现出了对苏十万信仰的认同。李道泰(1617—1683年),字子交,号藿思,德化人。“李道泰,藿思。治《易》。顺治八年辛卯科第一百一人。见进士”[3]635。《乾隆德化县志》记载,当地有人评价苏十万,即曰:“‘不负心,顶天做去,大丈夫一呼十万,何妨称兵、称贼、称霸、称王?’李道泰写下回应:‘肯回首,立地便成,好男子百炼千回,自是可鬼、可人、可仙、可佛!’”[3]394李道泰将“称兵、称贼、称霸、称王”与“可鬼、可人、可仙、可佛”一一对应,“好男子”“大丈夫”等评价强化了苏十万的英雄形象。

另有一段出自文人笔下苏十万起兵抗元的对话。见苏十万于国家危亡之际招募兵士抗元,有人劝:“今敌势方炽,破京城掠内地,君以万众赴援,何异驱羊扑虎乎?”苏十万答曰:“夷虏入侵,黎民遭殃,驱凶虏收河山乃义战壮举。古云:‘义胜者谋立,人众者力济,国家养育臣民,今日有难。自当竭力报效。’”[4]42这则对话塑造了苏十万忧心国家的英雄形象。而这段文本内容,与文天祥勤王入卫时与友人的对话相似。《续资治通鉴》记载:“丙寅,以文天祥为江西安抚副使,知赣州。勤王诏至赣,天祥捧之涕泣,发郡中豪杰,并结溪峒山蛮,有众万人,遂入卫。其友止之曰:‘今元兵三道鼓行,破郊畿,薄内地。君以乌合万余赴之,是何异驱群羊而搏猛虎?’天祥曰:‘吾亦知其然也。第国家养育臣庶三百余年,一旦有急,征天下兵,无一人一骑入关者。吾深恨于此,故不自量力而以身殉之,庶天下忠臣义士将闻风而起。义胜者谋立,人众者功济。如此,则社稷犹可保也。’”[9]12549这两则相似的记载,表明地方文化叙事者有意刻画保境安民、忠肝义胆的苏十万形象。

乾隆十二年(1747年),鲁鼎梅①鲁鼎梅,字调元,号燮堂,江西新城人。乾隆七年(1742年)进士,乾隆八年(1743年)任德化知县。主修《德化县志》,此版县志附有鲁鼎梅所作《龙浔赋》(德化,别称“龙浔”)提及“至若统军救宋,十万勤王,血殷顽石,魂毅故乡”[3]522。所谓“统军救宋”,指南宋末年陈萧统保宋抗元;所谓“十万勤王”,指的是南宋苏十万募兵抗元战死的故事。另外,地方文史资料还记有鲁鼎梅去往水府庙游览,所作的诗:“十万横磨剑气吞,英雄成败未须论。”可见,在县令鲁鼎梅笔下,苏十万是虽败犹荣的英雄人物。

地方官员是国家在地方上的代言人,在他们的号召下,地方人群延续了对苏十万信仰的认同,具体表现在各地宫庙楹联的书写中,见有“十万英声扶宋祚,千秋义气薄天南”“拒元扶宋忠心耿,秉忠报国壮志巍”“十万尊王府第,万千弟子平安”云云;大洲宫内有联曰:“大宋忠烈芳千古,洲迴皈依布德万年。”永春南门庙有联曰:“十万英豪扶崇始祚,千秋义气薄云天。”又曰:“昔为宋室忠将,今作人间保护神”。永春苏王庙有联曰:“节烈绍武缄七载戈兵延宋室,忠贞齐文陆千秋庙貌镇宏祠。”这些楹联均强调苏十万“宋将”的身份,他“节烈、忠贞”,有“义”的品格,具有护境平安的神灵职能。

苏十万是苏氏家族的文化资源,家族强调苏十万抗元事迹和出身,以县令为代表的官员在编修县志时认同苏十万信仰,地方文人歌咏苏十万,多方合力强化了苏十万信仰在地方的影响力,苏十万信仰在地方经历了“层累”的叙述叠加。通过族谱、方志记载及文人诗作等形式,苏十万信仰成为了苏氏家族与地方的文化记忆。

三、苏十万信仰的传播

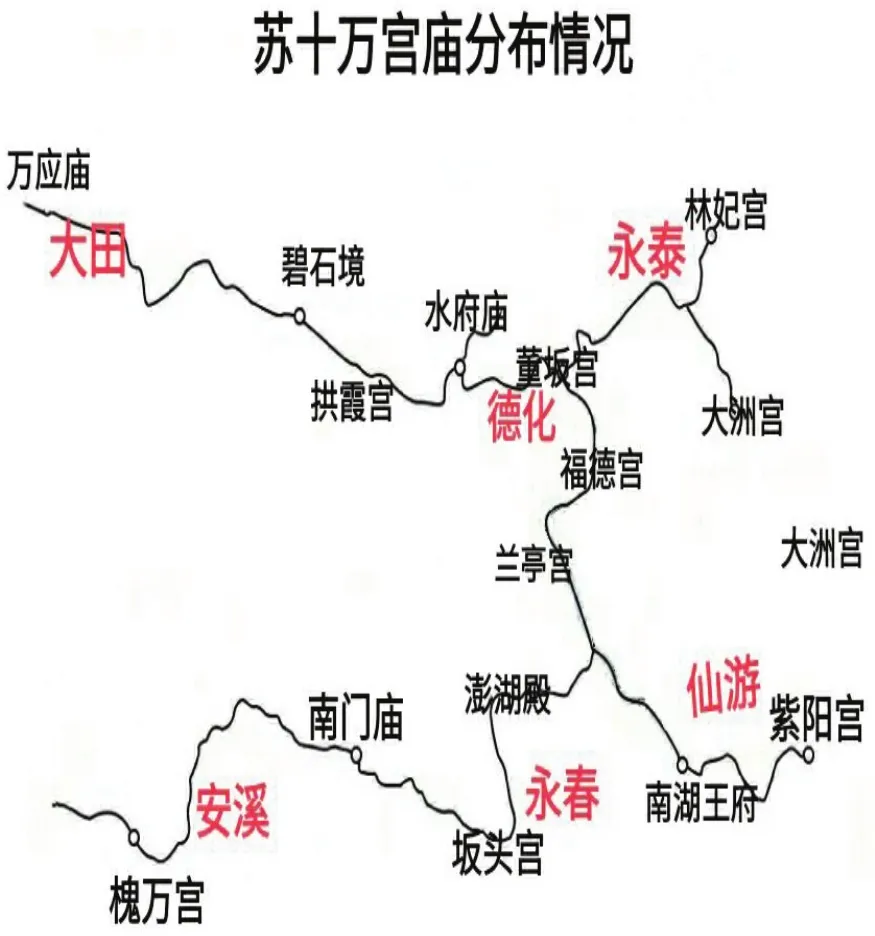

明代以后,随着苏氏族人向外迁居,永春地区开始出现澎湖殿、坂头宫、南门庙等宫庙供奉苏十万。清代以后,供奉苏十万的庙宇不再局限于德化,呈现出了以德化为中心,辐射永春、大田、永泰等地的信仰圈。

明清以后,苏十万信仰逐渐扩大成区域性信仰,与以下因素息息相关。首先,福建山地、丘陵众多,人与耕地的矛盾突出,陷入了“土地逼狭,生籍繁夥,虽硗确之地,耕耨殆尽”[2]209的局面,“产谷仅资民食什之六”[2]209,生产的粮食有限。随着人口增加,苏氏族人开始外迁,《苏氏族谱志》记载明万历年间,苏日呈迁永福嵩口;清康熙年间,苏奕油往台湾诸罗县哆啰旧北马社;清嘉庆年间,苏英有迁尤溪。族人外迁,将苏十万信仰带入新的迁入地。

其次,随着人口增加,人们在经营农业的同时,也开展商业活动。德化地处戴云山麓,溪流众多,蕴含丰富的制瓷原料,故此地制瓷业发达,一些本地的窑场主也在泉州、厦门、福州等地开设瓷行。山区商品外销,陆路和水路是重要的通道。供奉苏十万的宫庙通常建在交通道路的周边,如永泰县的兰亭宫,此地邻水,是德化瓷器运往福州的必经之路。商业伴随着人口流动,同时也将苏十万信仰带到当地。

最后,苏十万信仰的扩大,与神灵显迹分不开。如苏十万显迹“治水”的传说。德化南埕镇的大洲宫供奉苏十万,宫庙处于河道冲积而成的大河洲上面,人称“桃花岛”,河道可以行船。明清时期,南埕是德化往永福(今永泰)到达福州的出水口。民间传说,桃花岛的洪水一般不会漫过大洲宫主殿,但有一年水漫过大洲宫,苏公尊王的神像被冲走,与洪水一起漂到永福。南埕的民众们认为苏十万此去是与洪水斗法,于是设案祈福,祈求苏十万平安归来。不出几日,住在下游的人们就抬着苏公的神像回到了大洲宫。自此,此地的洪水平息。

表1 明清时期苏十万宫庙情况

图1 今苏十万宫庙分布情况

如今在德化周边供奉苏十万的宫庙十五余座。其中,最早的建庙时间可以追溯到元代。苏十万信仰是家族、地方士绅官员共同作用的结果。家族的叙述影响了地方官员、文人,而官员、文人进一步强化了苏十万信仰;民间通过口传苏十万抗元的故事、书写宫庙楹联等方式参与其中。而祭祀仪式是民间信仰得以发展的助推剂,并在人口流动、经商等因素的影响下,苏十万信仰的范围向外拓展,形成了一定辐射范围的信仰圈。

研究地域社会,往往采取制度史与民间文献结合的方法。采取制度史的研究方法,我们发现此信仰的产生路径是苏十万义勇抗元、接驾入闽,历任检校少保、开府仪三司、殿前指挥使等官职,最后参与崖山海战后幸存,返回德化水府继续抗元,兵败被民众奉为神。在明代被封为“武烈苏王”,夫人王氏被封为一品夫人。在这过程中,尽管苏十万的传说确有虚构之处,但这正是制度史研究所苦求的意义所在。制度史并非仅存于成文字面中,它往往与基层社会紧密相连。王朝制度规定了民众祀神的原则与范围,民众遵循此种原则。而从民间文献的角度,地方家族通过族谱书写,借用他人身份抬升神灵出身,宣扬神灵非凡灵力,甚至出现了被帝王赐予封号等情节。尽管这种叙述有其夸张虚构的成分,但也不难看出,基层社会在王朝制度下并非无能为力,而是具有一定的能动性。