基施树脂包膜尿素替代追肥对冬小麦产量、氮肥利用效率及经济效益的影响

薛亚光, 韩 笑, 刘海翠, 石 吕, 李 赢, 魏亚凤, 石晓旭, 杨美英, 刘 建

(江苏沿江地区农业科学研究所/江苏省南通市循环农业重点实验室,江苏南通 226012)

小麦是我国主要粮食作物,保证小麦持续稳产和增产对保障国家粮食安全具有重要意义。江苏省是我国粮食大省,小麦播种面积达到234.6万hm,以冬小麦为主,生育期较长。为了实现增产的目的,农民习惯于“看苗施肥”,大多采用多次追施尿素或其他速效氮肥的方法来保证叶色浓绿,导致生产实际中施肥行为频繁,追肥平均施用次数多达3次。普遍认为,相同施肥量条件下增加施肥次数,即“少量多次”施肥有利于提高肥料利用率和减少化肥用量。但据调查,施肥次数偏多已成为江苏稻麦化肥过量投入的主要因素。过量施用氮肥会使小麦抗倒伏能力、病虫害抗性及产量下降,并且近年来由于劳动力的缺乏,人工成本的进一步提升,多次施肥也不利于经济效益的增加。因此,减少施肥次数是当前冬小麦化肥减量增效的主要着力点。

缓控释肥具有肥效期长且稳定的特点,为小麦简化施肥、减少施肥次数和数量提供了新的思路和途径。谭德水等研究认为,小麦生产上控释氮肥一次性施用能缓解农村劳力紧张,起到稳产增效的效果。袁嫚嫚等认为,控释尿素一次基施能达到普通尿素分次施用的效果,可提高小麦籽粒产量和氮肥利用率。郑文魁等研究也表明,控释氮肥一次施用显著影响土壤养分含量和小麦产量。相关研究报道认为,控释肥料养分释放需要一定时间,易造成作物生长前期短时脱肥、后期养分供应过量,导致植株生长前弱后旺,不利于作物生长发育和产量形成,另有研究则认为,冬小麦生育期较长,且在分蘖至越冬期和拔节至孕穗期分别有2个养分吸收高峰,受缓释肥周期的影响,缓释肥的养分供应曲线与小麦养分要求不同步,导致小麦在养分需求关键时期难以吸收充足的养分来满足生长所需,造成缓释肥与尿素配合基施或缓释肥全量一次基施在生产上难以实现最佳的应用效果。再加上缓释肥成本较高,农民接受程度偏低,大面积生产上推广应用也不足。因此,本试验以不同缓释期的树脂包膜尿素为材料,以常规尿素施肥模式为对照,通过基施树脂包膜尿素替代等氮量下小麦分蘖肥、拔节孕穗肥等追肥的施用,研究其对小麦的产量形成、氮肥吸收与利用以及经济效益的影响,从而提出既能简化施肥次数,节约成本,又能增产增效的施肥模式,以期为小麦科学施用包膜尿素提供理论依据和科学支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2019—2020年在江苏沿江地区农业科学研究所试验田进行。前茬种植水稻,水稻收获后秸秆全量旋耕还田。土质为沙壤土,0~20 cm土层有机质含量为20.2 g/kg,全氮含量为1.30 g/kg,碱解氮含量为103.92 mg/kg,有效磷含量为 50.97 mg/kg,速效钾含量为91.83 mg/kg。供试品种为春性中熟小麦品种镇麦10号,11月10日播种,采用人工开沟条播,播种量为150 kg/hm,基本苗为225万株/hm,行距为25 cm。

1.2 试验设计

试验共设8个处理。

处理1:空白处理(0N),即不施氮肥,只施磷钾肥。

处理2:常规尿素施肥模式为对照(CK),全部施用普通尿素,含氮量为46%,氮肥运筹比例为基肥和追肥各占50%,追肥包括分蘖肥、拔节肥、孕穗肥,其施用比例分别为10%、20%、20%。

处理3~处理8采用裂区设计。主区为3种基施树脂包膜尿素替代追肥模式:(1)“一基两追+替代20%追肥”模式(T1),基于基追比为50% ∶50%,采用树脂包膜尿素替代20%的追肥作为基肥施用,其余80%的追肥分别作为拔节肥和孕穗肥等量施用;(2)“一基一追+替代60%追肥”模式(T2),基于基追比为50% ∶50%,采用树脂包膜尿素替代60%的追肥作为基肥施用,其余40%的追肥作拔节肥施用;(3)“一次性基肥施用+替代100%追肥”模式(T3),基于基追比为50% ∶50%,采用树脂包膜尿素替代100%的追肥作为基肥施用。裂区为2种树脂包膜尿素:(1)缓释期为60 d树脂包膜尿素(S1),含氮量为44.5%;(2)缓释期为90 d树脂包膜尿素(S2),含氮量为44%;

各处理纯氮施用量均为225 kg/hm,基肥于播种前施用,分蘖肥于4~5叶期施用,拔节肥于倒3叶期施用,孕穗肥于倒1叶期施用;磷、钾肥(PO、KO)用量均为90 kg/hm,全部基施。具体施肥量和施肥方式详见表1。试验小区面积15 m,随机区组排列,重复3次。

表1 不同施肥模式肥料种类及施肥量 kg/hm2

1.3 测定项目与方法

1.3.1 茎蘖动态和干物质积累量 每个小区定点1 m双行,于越冬期、拔节期、开花期和成熟期调查茎蘖数,计算成穗率,同时每个小区取样20株,分成茎鞘、叶片、穗(抽穗以后),在105 ℃下杀青 60 min,80 ℃烘干至恒质量,测定干物质量。

1.3.2 花后叶片光合性能测定 于开花期、乳熟期,采用LI-6800光合仪及SPAD502叶绿素仪测定小麦旗叶净光合速率()及SPAD值。

1.3.3 植株氮含量测定 将成熟期烘干的植株样品粉碎,采用HSO-HO靛酚蓝比色法测定植株氮含量。

1.3.4 产量及其构成因素测定 成熟期每个小区选取3个1 m行长测穗数,连续取40~60个穗,测定穗粒数、千粒质量等,计算理论产量。各小区取代表性样段4 m割方测定实收产量。

1.4 数据计算与统计方法

氮肥表观利用率=(施氮区吸氮量-不施氮区吸氮量)/施氮量×100%;

氮肥农学效率(kg/kg)=(施氮区籽粒产量-不施氮区籽粒产量)/施氮量;

氮素生理效率(kg/kg)=(施氮区籽粒产量-不施氮区籽粒产量)/(施氮区吸氮量-不施氮区吸氮量);

氮素收获指数=籽粒氮素积累量/地上部氮素积累量;

产值=籽粒产量×小麦单价;

净效益=产值-肥料成本-追肥劳动力投入-其他成本投入。

小麦价格按江苏省2020年上半年各地平均价格计算,肥料价格按市场价计算,小麦价格为2.3元/kg,颗粒磷肥为1 870元/t,钾肥为2 800元/t,尿素为2 100元/t,树脂包膜尿素S1为2 550元/t,树脂包膜尿素S2为2 650元/t。追肥劳动力投入1次按100元/hm计算。其他成本投入主要包括小麦种子540元/hm,农药投入为420元/hm,机械投入为1 300元/hm,除追肥外人工投入为2 400元/hm,共计4 660元/hm。

采用Excel 2003和DPS 9.50软件进行数据统计分析,用Sigmaplot12.0进行绘图。

2 结果与分析

2.1 不同施肥模式对小麦产量及其构成因素的影响

从表2可以看出,各处理的小麦产量均显著高于0N处理。与CK相比较,T1S1、T1S2、T3S2处理的产量均无显著差异,T3S1处理产量有所降低,但T2S1、T2S2处理则显著提高,分别增加了5.08%、10.00%。从产量构成因素来看,T1S1、T1S2处理的单位面积穗数、每穗粒数均与对照无显著差异;与CK相比,T2S1、T2S2、T3S1、T3S2处理单位面积穗数显著提高,每穗粒数降低,但T2S1、T2S2处理的单位面积总粒数(单位面积穗数×每穗粒数)要明显高于对照,分别提高了4.82%、9.02%,从而小麦产量显著增加。

表2 不同施肥模式下小麦产量及其构成因素

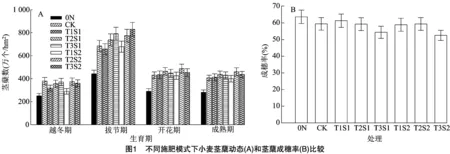

2.2 不同施肥模式对小麦茎蘖动态和茎蘖成穗率的影响

不同施肥模式茎蘖动态变化规律基本一致(图1-A)。施氮处理各生育期茎蘖数均高于不施氮肥处理(0N)。从越冬期到拔节期,各处理的茎蘖数均迅速增长,并在拔节期达到最高茎蘖数。各处理表现为随着树脂包膜尿素替代追肥比例的增加小麦茎蘖数越高,其中T3S1、T3S2处理均有较高的茎蘖数(图1-A),但生育后期茎蘖数迅速下降,最终茎蘖成穗率分别较对照降低了8.49%和11.50%(图1-B),而T2S1、T2S2处理高峰苗茎蘖数和最终成穗数均明显高于CK、T1S1、T1S2处理,其茎蘖成穗率则与对照差异不明显,甚至略有增加(图1-B)。

2.3 不同施肥模式对小麦地上部干物质积累动态的影响

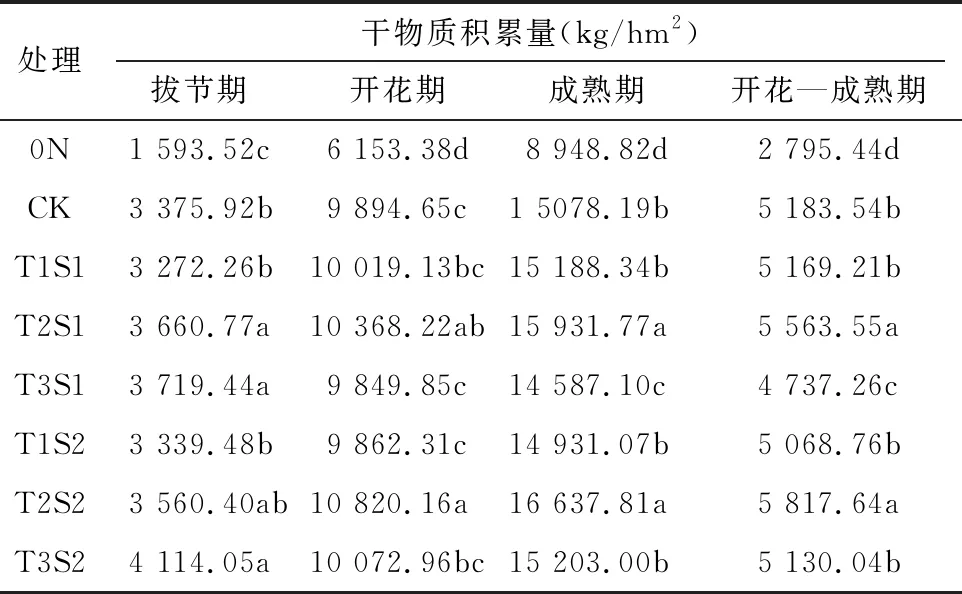

不同施肥模式下小麦地上部干物质积累量均随生育进程推移呈上升的趋势(表3)。施氮处理各生育期的干物质积累均显著高于0N处理。与CK相比,T1S1、T1S2处理在各生育期干物质量以及开花至成熟期干物质积累量均无显著性差异;T2S1、T2S2处理自拔节开始干物质积累均高于对照,其中成熟期和开花—成熟期干物质积累量分别增加了5.66%、10.34%和7.33%、12.23%。T3S1、T3S2处理均较CK显著提高了拔节期的干物质积累,但对中后期的干物质积则无明显增加,其中T3S1处理甚至显著降低了成熟期和花后干物质积累量。

表3 不同施肥模式下小麦地上部干物质积累动态

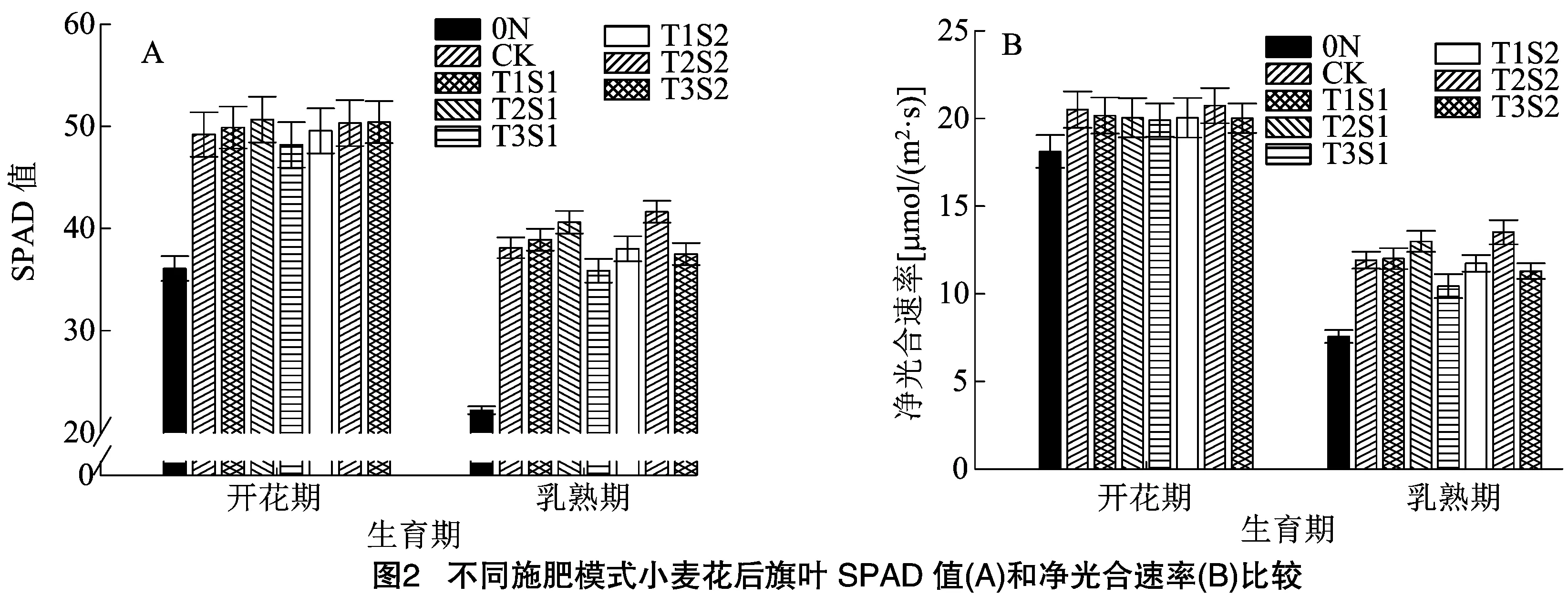

2.4 不同施肥模式对小麦旗叶花后光合性能的影响

从图2-A可以看出,各施氮处理小麦旗叶的SPAD值在开花期较为相近,只有T3S1处理较CK略有降低;在乳熟期各处理的旗叶SPAD值均迅速降低,其中T2S1、T2S2处理的旗叶SPAD值均高于其他各处理,分别比CK高6.56%、9.25%(图 2-A)。T2S1、T2S2处理的旗叶净光合速率在开花期与CK差异不显著,但在乳熟期显著高于CK,分别高2.26、2.78 μmol/(m·s)(图2-B)。而T1S1、T1S2、T3S2处理在乳熟期的旗叶SPAD值和净光合速率则与CK差异不显著,T3S1处理明显降低(图2-A、图2-B)。表明“一基一追+替代60%追肥”模式可有效延缓开花后旗叶光合性能的下降。

2.5 不同施肥模式对小麦氮素积累量及氮肥利用效率的影响

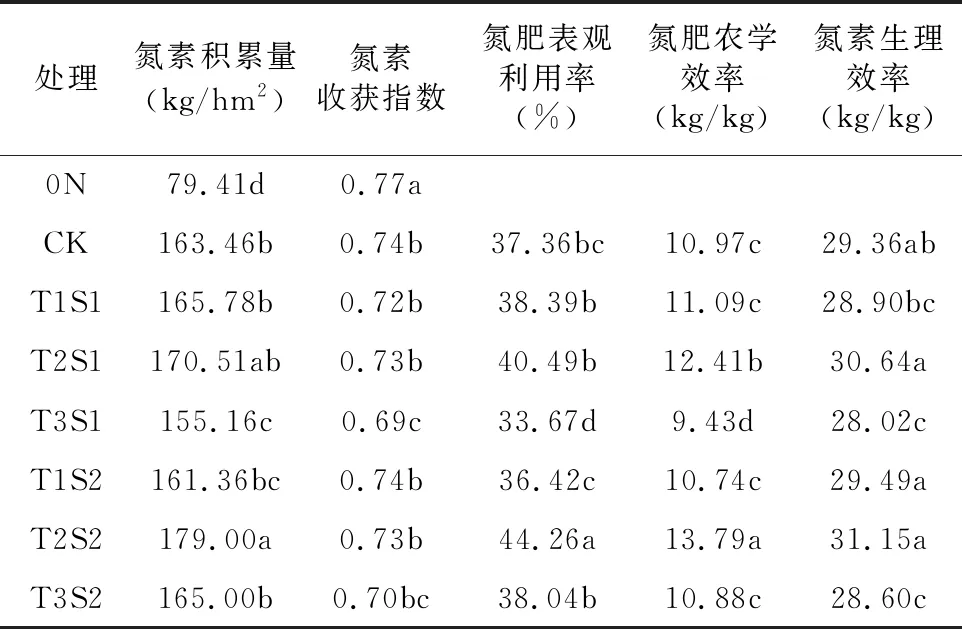

由表4可知,与CK相比,T1S1、T1S2、T3S2处理的氮素积累量以及氮肥表观利用效率和农学效率均无显著差异;T2S1和T2S2处理则有更高的氮素积累量、氮肥表观利用率、农学效率,其增幅分别为4.31%、9.51%、11.71%和20.71%、13.11%、25.71%;但T3S1处理的上述指标则较对照均有所降低,并且氮素的生理效率也显著降低,表明T3S1处理未能将吸收的氮素有效地转化为经济产量。各处理的氮素收获指数也表现为T3S1处理最低。

表4 不同施肥模式对小麦氮素吸收与利用效率的影响

2.6 不同施肥模式对小麦经济效益的影响

从表5可以看出,T1S1、T1S2、T3S2处理的产值与CK差异不明显,T3S1处理则有所降低,但T2S1、T2S2处理的产值均显著高于CK,增幅分别为5.13%、10.00%。相较于CK,树脂包膜尿素替代追肥模式提高了肥料成本,但追肥人工投入减少的更多,其总成本均有不同程度的下降。同时,由于T2S1、T2S2处理产值均显著提高,二者的净效益则较CK的增长均超过800元/hm,其中以T2S2处理的净效益最高,达到8 297.15元/hm,较CK增加了23.17%。

表5 不同施肥模式对小麦经济效益的影响 元/hm2

3 讨论与结论

缓控释肥作为一种新型肥料,施入土壤后养分缓慢持续释放,能有效保证养分持续供应以满足作物的生长需求。有研究认为,控释尿素一次性基施能达到“一次施肥保全期”的施用效果,对小麦产量构成有显著的调控效应,能够实现小麦增产。相关研究则认为,控释尿素与普通尿素配施可以弥补树脂包膜缓释肥前期速效养分释放较慢的弊端,有利于增加冬小麦的有效分蘖,通过增加成穗数、穗粒数来增加籽粒产量。冯爱青等研究表明,树脂包膜尿素与普通尿素掺混施用可促进小麦生长,有利于小麦根系对养分的吸收及微生物繁殖,提高氮素利用率和土壤酶活性。本研究结果表明,与常规尿素施肥模式相比,“一基两追+替代20%追肥”和“一次性基施+替代100%追肥”2种施肥模式的增产效果均不明显,前者可能由于树脂包膜尿素替代追肥用量过少,其产量构成因素与对照均无显著差异,而后者替代了全部追肥用量,虽然显著提高了单位面积穗数,但每穗粒数和千粒质量均有所降低,缓释期60 d的树脂包膜尿素尤为显著,其小麦产量也较对照减产5%以上。但在“一基一追+替代60%追肥”模式下2种树脂包膜尿素均显著提高了小麦产量,分别较对照增产5.08%、10.00%。从产量构成因素来看,“一基一追+替代60%追肥”模式在显著提高单位面积穗数的同时,仍保持较高的每穗粒数和千粒质量,千粒质量甚至较对照略有增加。推测是60%追肥用量的树脂包膜尿素基施能持续供应氮素,既满足了小麦分蘖期养分需求高峰的需要,促进分蘖发生与成穗,且拔节期追施尿素,也能满足拔节孕穗期对养分的需求,促进花后干物质积累,利于千粒质量增加。本研究结果也表明,“一基一追+替代60%追肥”模式可以有效提高乳熟期旗叶SPAD值,有效延缓旗叶的衰老及乳熟期净光合速率的下降,促进籽粒灌浆和花后物质积累,为获得高产打下坚实基础。

前人研究表明,施用缓释、控释氮肥可显著提高氮肥利用率,减少氮损失。汪强等研究表明,施用缓释肥能提高氮肥利用率是因为缓释肥能持续平稳地供氮以减少苗期氮素损失,满足小麦整个生育期的养分需求。普通尿素较缓释尿素易造成小麦干物质积累过高,氮素大量累积在秸秆,导致氮肥利用效率较低。袁嫚嫚等研究认为,施用缓释尿素较农民习惯施肥增加了籽粒的吸氮量,提高了氮素收获指数。本研究结果则表明,与常规尿素施肥模式相比,“一基一追+60%追肥替代”模式能增加氮素积累量,提高氮肥的利用效率,对氮肥的吸收与利用优于其他2种模式。另外,本研究也发现,“一次性基施+替代100%追肥”模式下小麦氮素积累与氮肥利用效率则较对照未有明显提高,其氮收获指数甚至有所降低,但缓释期长的树脂包膜尿素能有更高的氮素积累量和氮肥利用效率。马泉等研究认为,树脂包膜缓释肥2次施用下的氮素积累量与氮肥利用效率均要高于一次性基施。

缓控释肥较高的肥料成本也是限制一次性全量基施大面积推广的主要因素。相关研究认为,与单施尿素相比,控释尿素与普通尿素配施虽然增加了一定氮肥成本,但可以显著增加小麦产量并减少了追肥劳动力投入,使净收入提高。本研究结果表明,基施树脂包膜尿素替代追肥下3种模式追肥劳动力投入的减少能弥补氮肥增加的成本投入,一定程度上促进净效益的增加。但3种模式中以“一基一追+替代60%追肥”模式净效益最高,则主要来源于产值的显著增加。“一次性基施+替代100%追肥”模式的产值均较对照有所减少,其中尤以缓释期60 d的包膜尿素差异尤为明显。

综上所述,基施树脂包膜尿素替代追肥的3种模式下,“一基两追+替代20%追肥”模式缓释肥用量较少,增产增效均不明显;“一次性基施+替代100%追肥”模式最为省工,但缓释肥成本投入也最多,而要实现稳产,优先选择缓释期长的肥料品种;“一基一追+替代60%追肥”模式,有效降低了追肥成本,又发挥了树脂包膜缓释肥的功效,实现小麦增产和氮肥的高效利用,最终净效益也最高,有利于树脂包膜缓释肥在小麦生产上的推广应用。