耕作方式对小麦根系构型及生长趋势的影响

杨艳山, 丁启朔, 赵亚平, 秦培亮, 吴 凡, 倪成功, 孙翠华

(1.苏州农业职业技术学院,江苏苏州 215000; 2.南京农业大学工学院/江苏省智能化农业装备重点实验室,江苏南京 210031)

在耕种收全程机械化的背景下,机械耕作是改变土壤结构,水、气、热和养分供应的主要方式,耕作方式和耕作质量直接影响种子萌发、作物生长和产量。在农作物与土壤接触的过程中,根系是直接接触土壤的器官,耕作方式引发的土壤结构改变会对其生长、分布和功能的发育产生影响。因此研究作物根系生长状态与耕作方式间的响应关系有利于完善耕作质量的评价方法,促进耕作机械的优化设计。

根系的构型分布能够最为直观地反映各根系的生长情况,依据研究根系的拓扑结构,能够了解根系在土壤结构中的具体分布位置和伸展情况,拓扑结构也能够分析出土壤结构对作物根系的贯穿、占据土体空间能力的影响。目前根系构型的研究方法主要有土壤剖面法、石料法、钉板法、探针法、根管法、沟渠法。量化指标主要是根干质量、根长、根直径、根表面积以及根系结构。这些研究方法和量化指标在一定程度上可以有效反映根系实际的生长状态,但是不能清晰直观地表达出3D空间中作物根系的详细分布情况。陈信信等建立了作物根系 3D 构型测试平台,为研究根系构型提供了新思路。该平台能够对根系的3D 构型进行定量描述,对冬小麦根系构型的田间数据进行准确测量。但该研究仅停留在根系构型本身的定量分析和研究上,并没有涉及耕作方式对根系构型影响的分析。

为了深入研究耕作方式对作物根系构型产生的影响并进行量化分析,本研究基于根系构型数字化平台分析了不同耕作方式对小麦根系3D构型的影响,提出了一系列量化耕作方式和根系构型相互关系的评价指标,揭示了二者间的相互作用机理,以期为耕作机具的优化设计提供更加全面的理论支持。

1 材料与方法

1.1 种植与处理

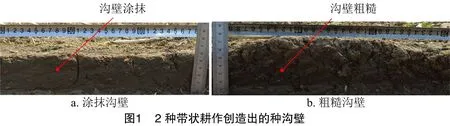

本研究开始于2019年3月10日,小麦种植地点位于江苏省南京市六合区八百桥镇,前茬水稻秸秆不还田,采用全幅旋耕(FT)和带状耕作(ST)2种模式的耕作方式。带状耕作采用人工创造种沟的模式,采用不同的开挖工具,挖出的种沟深度为 6 cm,宽度为6.5 cm,种带间距为20 cm。人工创造的2类种沟边界见图1,图1-a所示的沟壁进行了人为涂抹记为ST1,图1-b所示的沟壁粗糙记为ST2。这2种典型的沟壁状态能够方便研究作物根系构型在不同种沟边界时受到的影响。以上2种耕作方式,均采用条播的播种方式,种植品种、密度、播种后管理方式均相同。

1.2 根系构型数据的采集及3D建模

本研究采用的田间取样方法参照文献[13]。综合考虑小麦根系生长周期、分布特征、土壤恢复时间和取样工作量,取样时间开始于小麦植株具有2~3张叶片时,取样周期设定为14 d,共计取样4次,将根系样本分别标记为0、14、28、42 d,为了确保数据准确,每次测量随机抽取4株小麦根系。采用根系构型数字化仪对试样数据进行采集,利用SolidWorks软件将获得的根系数据生成3D拓扑构型。

1.3 根系拓展趋势分析方法

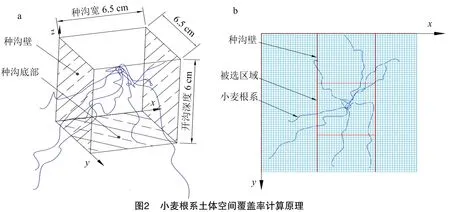

1.3.1 土体空间覆盖面积差异系数 分别研究在平行、垂直于种沟方向上,作物根系的生长方向受不同耕作处理的影响,并将测量得到的冬小麦根系结构模型向深度方向(-投影面)投影,将投影面按照0.5 cm×0.5 cm的方格进行分割。对于带状耕作,设定中心范围区域为6.5 cm×6.5 cm,并选定中心为种子所在位置,在-投影面上以种沟边界和中心范围区域为界限计算根覆盖面积,对于全面旋耕处理,设置虚拟种子沟边界来计算根覆盖面积。

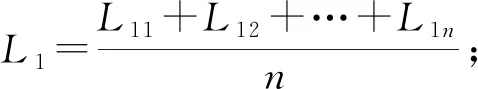

土体空间覆盖面积差异系数()计算方法见式(1),其中值越大,说明沿种沟边界内的根系生长趋势越明显。值为正,说明小麦生长趋势为沿种沟边界方向。

(1)

式中:表示土体空间覆盖面积差异系数;表示种沟边界内且在中心范围区域外含有根系的网格数量;表示种沟边界外且在中心范围区域外含有根系的网格数量。

1.3.2 根系构型拓展系数 根系构型拓展系数包括角度拓展系数和长度拓展系数。将测量得到的小麦根系构型分别沿着垂直、平行于种沟方向(图2-a 中-和-面)进行投影。设置原点为种子目前所处的位置,以原点向下以每0.5 cm进行分层处理。由图3可知,将整个区域按照坐标系分为2个部分,左侧部分定义轴(或轴)的负方向为正向,定义右侧部分以轴(或轴)的正向规定为正,按照分层对每个根系进行逐一测量,得出层内2点连线之间的水平根部拓展角与层内根部拓展长度。

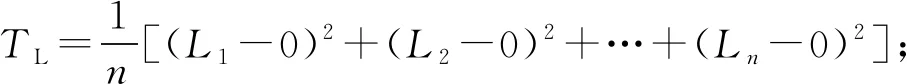

对根系拓展角的余弦值和最大拓展长度进行方差分析,角度和长度拓展趋势的期望值均设置为0,将左右 2个部分根系角度、长度拓展趋势的方差值之和、作为量化指标来平均根系的生长趋势。越小,角度拓展趋势越大;越大,长度拓展趋势越大。

具体计算公式如下:

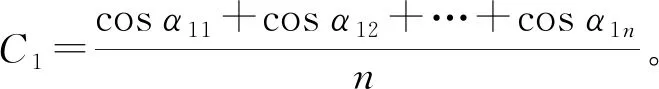

(2)

(3)

=+。

(4)

式中:表示各根系在第层的拓展角余弦值均值;表示第1条根在第1层内的拓展角度,以此类推;表示角度拓展系数;表示层数;表示视图根系的角度拓展系数;表示视图右侧部分的根系角度拓展系数;表示视图左侧部分的根系角度拓展系数。

(5)

(6)

=+。

(7)

式中:表示各根系在第层内的拓展长度均值;表示第1条根在第1层内的拓展长度,以此类推;表示长度延展趋势;表示层数;表示整体长度拓展趋势;表示投影面右侧长度拓展趋势;表示投影面左侧长度拓展趋势。

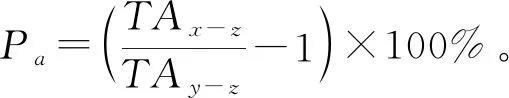

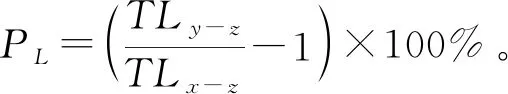

根系角度拓展趋势差异系数和长度扩展趋势差异系数定义为数量化根系平行于种沟方向(-视图)和垂直于种沟方向(-视图)生长趋势之间的差别。、的绝对值越大,角度和长度的扩展趋势差异也随之越大,和值为正,说明小麦生长趋势为沿种沟边界方向。具体计算公式如下:

(8)

式中:表示角度拓展趋势差异系数;-表示根系沿种沟方向上的角度拓展趋势;-表示种沟垂直方向上根系的角度拓展趋势。

(9)

式中:表示长度拓展趋势差异系数;-表示根系沿种沟方向上的长度拓展趋势;-表示种沟垂直方向上根系的长度拓展趋势。

2 结果与分析

2.1 根系的3D构型

3种不同处理(FT、ST1、ST2)下各采样时间节点处得到小麦根系3D构型到-投影平面的投影(俯视图)见图4。在第1次采样时,小麦根系量差异在不同耕作处理下很小,根系结构无显著差异。在第2次取样时(距离苗期14 d),小麦根系量呈暴发式增长,ST1和ST2处理小麦根系主要集中在种沟内部方向,FT处理小麦根系处于发散状态。 随着根系量的不断增加和种间竞争的加剧,种沟边界对根系生长趋势的制约逐步衰减。 在最后一次取样检测时,3种耕作模式处理下根系生长趋势没有显著差异。

2.2 根系生长趋势

在平行(-投影面)和垂直(-投影面)2种种沟方向上,小麦根系试样在各时间节点的土体空间覆盖率的差异性见图5。小麦根系在不同耕作处理方式下的生长趋势不同,说明小麦根系的生长趋势受耕作方式影响较大。从第2次取样开始,ST1和ST2处理条件下小麦根系在平行于种沟方向(-投影面)的土体空间覆盖率明显增大,14 d时小麦根系土体空间覆盖率差异系数分别高达139%和117%,在28 d时差异有所减小,但仍然明显高于FT耕作处理。ST1与ST2处理相比较,ST1创造的种沟环境对根系生长的限制更为明显,在距离苗期14、28 d时分别比ST2处理高78%、20%。

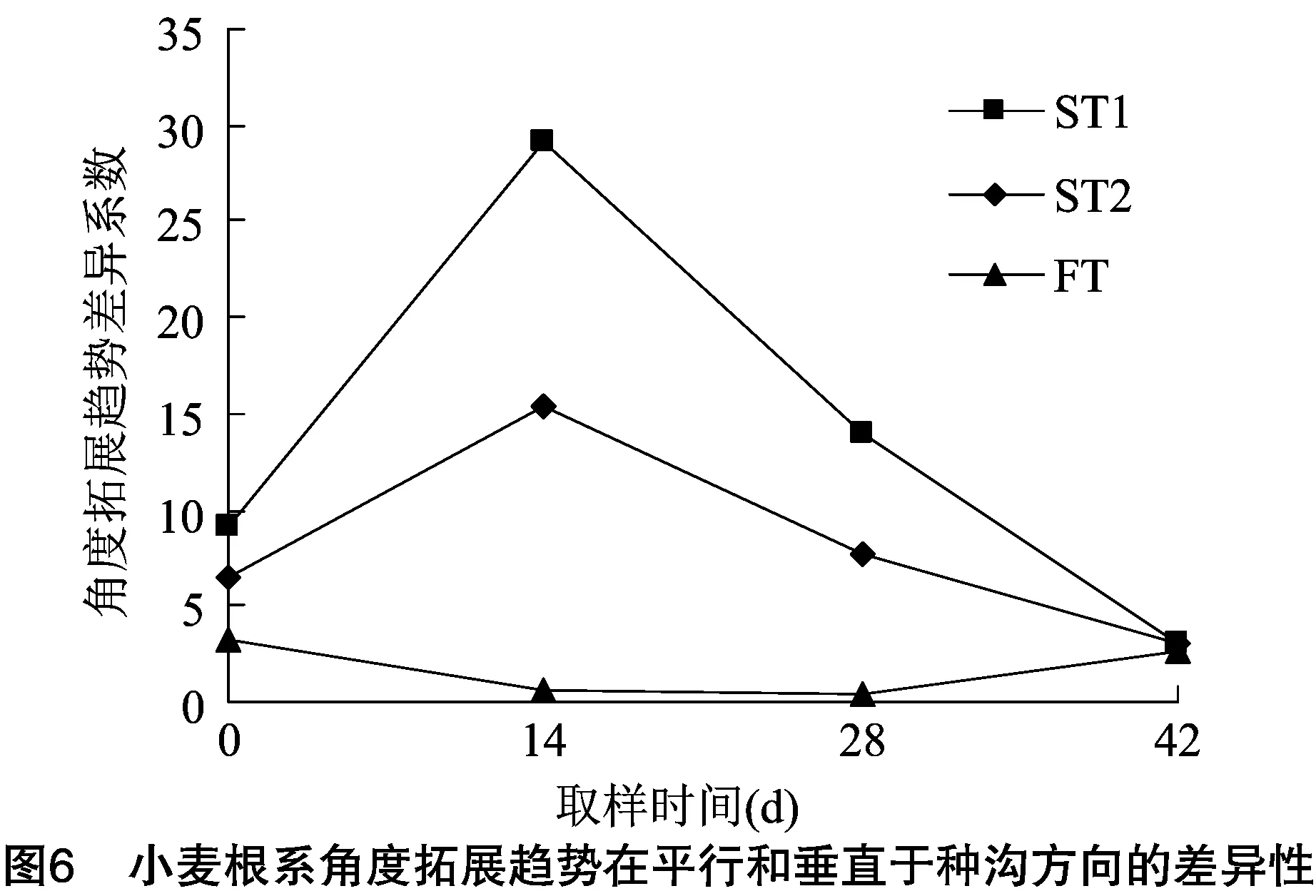

小麦根系在土体空间的角度和长度拓展趋势见图6、图7。不同的耕作处理方式对小麦根系的角度拓展趋势和长度拓展趋势均有明显影响。在采用全幅耕作处理(FT)时,小麦根系并没有受到种沟边界的任何限制,使其生长方向呈无规律性。在采用带状耕作处理时,小麦根系沿平行于种沟方向的生长趋势明显,如ST1处理在14、28 d时角度拓展趋势分别高出全幅耕作处理4 520%、3 583%,长度拓展趋势分别高出全幅耕作处理241%、740%。ST1、ST2处理相比较,ST1处理创造的种沟环境对根系生长的限制更为明显,在距离苗期14、28 d时角度拓展趋势分别比ST2处理高出88%、81%,长度拓展趋势分别比ST2处理高出31%、37%。

3 讨论与结论

试验结果表明,耕作方式对作物根系的构型和生长趋势有明显影响。带状耕作处理(ST1、ST2)后种沟内土壤疏松多孔,造成种沟内外土壤容重和紧实度差异很大,因此对根系制约较大(图4)。 全幅耕作处理 (FT) 创建的苗床土壤结构均一,没有显著差异性,根系因此呈随机性生长趋势,该试验结果与前人研究结果具有统一性。李潮海等研究土壤结构的改变对玉米根系生长量和长度的影响,结果表明土壤容重值越大,根系数量也会越少、干质量和长度的降低也会越明显。Millikin等同样发现,作物细根生长于土壤容重低、氧气充足的土层表面。Aggarwal等研究发现,土壤抗渗性也是影响根系生长的重要因素。

3种耕作处理相比之下,在第2次取样时ST1、ST2处理的根系沿种沟方向生长趋势最为明显。这是因为,该阶段根系数量增长明显但个体并不大,种沟内的养分足以满足根系的生长发育需求,种间竞争现象不明显。随着植株个体不断生长和养分需求的不断增加,植株之间的竞争更加激烈,种沟内的养分不能满足植物生长发育的需要,根系开始向其他方向扩张以获得更多的营养成分。因此,在取样时间为28、42 d时,根系生长趋势将会沿种沟方向逐渐衰减,但是带状耕作对根系生长趋势的限制仍然大于全幅耕作。

带状耕作ST1和ST2处理相比发现,ST1处理模式下种沟会更为严重地限制根系的发育。这是在ST1模式下种沟壁涂抹严重导致的,这种涂抹层对种沟壁的土壤结构破坏严重,会显著地降低种沟壁土壤的孔隙度,水分和氧气的传输受到阻碍。在播种后沟壁土壤由湿转干的过程会大大增加土壤的硬度和渗透性,增加根系穿透的难度,导致根系在土壤中的生长分布不均,破坏作物的正常发育过程。相比ST1处理,ST2处理形成的种沟壁表面相对粗糙,形成的种沟更有利于小麦根系前期的生长发育。

保护性耕作背景下,带状耕作以其极少的土壤结构扰动范围和良好的种沟环境得到了广泛的应用与推广。鉴于2种带状耕作处理方式下根系生长趋势的研究结果,本研究建议将种沟边界质量纳入带状耕作机具耕作部件优化设计指标,创造出更好的种沟环境,进而提高作物的产量和品质。

本研究基于根系构型数字化平台分析了不同耕作方式对小麦根系3D构型和生长趋势的影响,提出了根系体空间覆盖面积差异系数、角度拓展系数、长度拓展系数等量化评价指标,揭示了耕作方式和根系3D构型两者间的相互作用机理。

根据不同耕作处理下小麦根系空间扩展趋势研究结果发现,小麦根系发展与土壤空间分布、种沟环境直接相关,小麦根系在带状处理下产生的种沟内空间分布和分布趋势差异较大。在采用带状耕作处理时,小麦根系沿平行于种沟方向生长趋势明显,如ST1处理在14、28 d时角度拓展趋势分别高出全幅耕作处理4 520%、3 583%,长度拓展趋势分别高出241%、740%。ST1、ST2处理相比较,ST1创造的种沟环境对根系生长的限制更为明显,在距离苗期14、28 d时土体空间覆盖率分别比ST2处理高出78%、20%,角度拓展趋势分别高出88%、81%,长度拓展趋势分别高出31%、37%。

鉴于不同耕作处理方式下根系生长趋势的研究结果,本研究建议将种沟边界质量纳入耕作质量评价体系并作为耕作机具耕作部件优化设计指标