城市群政策与方言多样性对城市文化发展与协调的影响

——基于多期双重差分法的分析

刘 镇,潘泽云

(江西财经大学 江西经济发展与改革研究院,南昌 330013)

0 引言

一个国家、一个民族的强盛总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件[1]。反观我国文化发展现状,2019年我国GDP总额达99万亿元,文娱产业营收为0.77万亿元,只占总产值的0.7%,而房地产业占比为6.9%,批发及零售业占比为9.7%。2019年人均GDP达7.08万元,但人均文娱支出仅0.25万元。总体来看,我国文娱产业发展薄弱,文娱消费占比失衡。党的十九大报告提出,中国特色社会主义新时代的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,而文化发展的主要内容就是满足人民日益增长的精神追求和精神需要。因此,加快推动文化建设是化解当前社会主要矛盾的重要途径。我国文化在不断发展的同时,也面临着更高的发展要求和更多的阻碍挑战,如地方(城市)文化如何快速发展以及区域间的文化发展如何协调等。文化作为人类长期在一定区域范围内活动交流的产物,其发展必然具有空间性。因此,从城市群与方言多样性这两种不同地域划分视角出发,对城市文化发展及文化协调进行探索,是新时代我国文化发展的重要议题。

现阶段,我国以省份、地市等为单位的行政区划主要继承了中国古代以巩固集权为目标的犬牙交错式行政区划,而这种地域划分方式主观地割裂了许多具有相同发展历史的区域。这种割裂除了直观上破坏了区域内地理条件的合理配置,也使得原本具有相同语言系统的地区被割裂和重新拼接[2],这会使得脱胎并依附于一定地理范围才能有效发展的文化陷入束缚。在传统省份、地市等区域划分方式下,由于各省份或城市间存在竞争机制,城市间容易形成壁垒[3],造成区域间要素(包括文化要素)自由流动受到限制[4],从而对经济发展及文化交流形成阻碍。城市群作为我国当前区域发展的重要形式,在一定程度上能够打破以往行政区划所带来的地理分割[5],重新进行区域内地理整合与地域划分。方言作为社会历史发展的产物,本身就具有地域划分的特质,也是界定区域划分的一种方式。由于文化发展特征具有空间性,因此,除了将城市群政策作为研究城市文化发展的切入视角外,将方言多样性纳入研究路径可为研究区域文化发展协调提供新的视角,也十分必要。文化之间交流碰撞是文化能够有效发展的重要引擎,因而在不同方言片区下,各地文化不断相互交流、学习甚至融合的行为能够有效促进区域文化发展。基于以上分析,本研究基于城市群准自然实验,并引入方言多样性这一观察视角,以多期双重差分法为评估工具,研究不同地域划分方式对城市文化发展与协调的影响,为新时代我国区域文化发展与协调提供参考。

1 理论分析与假说

城市文化有着浓厚的区域特点,其发展在很大程度上受地域划分方式的约束。传统行政区划方式会对区域发展产生一定的负面影响,例如城市之间的地方保护主义泛滥[6]和政治晋升导致各城市之间产生的要素流通壁垒,从而降低资源配置效率[7],其在割裂地方经济联系的同时也给区域内文化要素流动和文化交流活动带来阻碍[8]。相较于传统行政区划所带来的壁垒影响,城市群政策能够更好地整合区域内各类资源,优化资源配置效率,带来明显的规模效益[9-10],为区域经济发展提供助力。同时,能够减少不同地区之间文化交流障碍,进一步拓宽文化发展的空间和需求[11]。一方面,由于区域内资源配置效率提高,地区经济与居民收入也会随之提升。同时,居民收入不断提升会导致居民的主要需求发生转变,人们的精神文化需要也进一步上升,进而刺激文化进一步发展。另一方面,城市群政策能够使得其内部的城市制定一致的发展目标和政策,促使各城市间联系更加紧密,各地区间要素流动更加频繁,使其更有可能形成具有共同利益目标的集体,进而在一定程度上缩小区域内各城市发展(包括文化发展)差距。据此,提出假说1:城市群政策能够促进区域内城市文化发展与协调。

文化发展依赖于一定区域范围,在分析城市群对城市文化发展与协调影响的基础上,引入另一种地域划分方式——方言多样性,可以更全面地解释不同地域划分方式如何影响城市文化发展。在我国,方言作为识别地域划分的有效方式,能够促进文化交流主体间的身份认同。陆瑶等[12]、戴亦一等[13]通过剖析中国许多企业内形成“同乡抱团”的原因,认为基于方言的信任机制会增加人们之间的身份认同,从而降低企业代理成本。因此,生活在同种方言片区的个体基于历史传承的信任基础,更易于形成一个依赖性与凝聚力更强的文化圈层,在此圈层内文化交流障碍更低,更有利于城市间文化发展差距的弥合。方言作为区域历史文化发展的衍生物,在增进方言覆盖群体信任程度的同时,也容易形成不同方言片区间的壁垒[14],进而影响区域内经济增长[15]。本研究认为,在城市群范围内,与社会经济发展条件相比,方言壁垒对文化的影响可能不尽相同。具体来说,文化(方言)多样性是文化发展的重要基础,不同文化背景下方言之间相互拮抗和摩擦必然导致文化相互学习和融合,从而成为浇灌区域文化生长的优良营养液。此外,除了区域本身随历史发展形成的方言多样性之外,人口不断迁移也会对城市和区域方言多样性水平产生影响,进而影响文化发展。方言作为一定空间范围内历史文化的产物,其作用于文化交流的机制在一定程度上受着地域划分方式的影响。而原本具有相同方言背景的城市,在传统行政区划下被分割开来,导致城市间形成壁垒,彼此间文化要素流动受阻,文化交流不畅,进而造成各城市文化发展水平的差异。而城市群是在整合许多不同传统行政区划基础上发展而成的,基于我国方言片区与传统行政区划具有大量重叠的事实,城市群必然包含了众多的方言种类或可以被划分为众多不同的方言片区[2],这就为促进城市群内部城市间文化交流与协调提供了条件。据此,提出假说2a:在城市群政策下,城市群范围内方言多样性程度越高,城市文化发展水平则越高;假说2b:在城市群政策下,相同的方言背景能够弥合城市文化发展差距,推动区域文化协调发展。

2 研究对象、数据来源与研究方法

2.1 研究对象

研究对象包括我国东部地区的长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群,中部地区的长江中游城市群、中原城市群以及西部地区的成渝城市群、关中城市群。2019年,这七大城市群以占全国12.1%的土地面积养育了全国58.5%的人口,贡献了全国近70%的GDP。由于地理环境的巨大差异,群内城市文化多样性程度较高,7个城市群内共有9个方言大类,51个方言小类,文化发展背景迥异。本研究选用城市群的界定范围是按照相应政策文件规定,成立时间则是依照与各城市群相关的文件正式批复的时间(表1)。

表1 中国城市群政策文件及起始时间

2.2 数据来源

社会经济数据主要来源于2005—2020年的《中国统计年鉴》《中国文化文物统计年鉴》《中国城市统计年鉴》及各地市统计年鉴、各地市国民经济和社会发展统计公报,方言数据根据《汉语方言大词典》[16]整理。在剔除一些数据严重缺失的城市后,本研究整理了2004—2019年254个地级及以上城市(其中,城市群内城市135个,其他城市119个)所包含的城市数据以及经过条件匹配[17-18]后的城市对数据。

2.3 研究方法

2.3.1变量选取。借鉴赵向阳等[19]、刘镇等[20]的相关研究成果,以文化发展水平(Y)和城市间文化协调水平(ΔY)为被解释变量,以城市群政策(P)、政策是否实施(T)、政策净效应(P×T)、城市群背景(S)、方言多样性水平(D)、方言多样性净效应(D×T)、方言背景(A)、方言背景净效应(A×S)为解释变量。选取人均GDP(X1)、人口密度(X2)、城市A级景区数量(X3)、宗教场所数量(X4)、在校大学生数(X5)、文化行业相关就业人数(X6)为控制变量(表2)。

表2 变量说明

2.3.2模型构建。为检验城市群政策对文化发展的影响,构建回归模型。模型表达式为:

Yit=δ1+μi+θt+α1(Pi×Tt)+β1Xit+εit。

(1)

式中:被解释变量Yit表示城市i在t年人均文教娱乐支出,反映城市文化发展水平;交乘项Pi×Tt为核心解释变量,本研究设定处理组和对照组,将被纳入城市群的城市设为处理组,从未被纳入城市群的城市设为对照组,在此基础上设置二元虚拟变量P,当Pi取值1时,表示城市i为处理组,否则为对照组;T为时间虚拟变量,政策实施当年及之后的年份取值为1,之前的年份取值为0;Xit为控制变量组;δ为常数项;μi为城市固定效应;θt为时间固定效应;εit为随机误差项。由此可以检验城市群政策实施对某一城市文化发展的效用。针对区域间文化协调问题,构建回归模型。模型表达式为:

ΔYijt=δ2+μi+θt+α2Sijt+β2ΔXijt+εijt。

(2)

式中:因变量ΔYijt为第t年城市i,j之间文化发展差异,用人均文娱消费之差的自然对数表示,反映城市i,j的文化协调水平;核心解释变量Sijt为构建的虚拟变量,变量取值1时,表示第t年城市i与城市j位于相同城市群,否则取值为0;Xijt为控制变量组。为更全面地了解地域划分方式对城市文化发展与协调的影响,在探讨城市群政策对城市文化的影响之后,引入方言多样性这一分析视角,探寻在城市群政策背景下方言多样性对城市文化发展与协调产生的影响。基于此,构建回归模型。模型表达式为:

Yit=δ3+μi+θt+α3(Di×Tt)+β3Xit+εit。

(3)

式中:Di为虚拟变量,代表城市i所在城市群的方言多样性水平;交乘项Di×Tt为核心解释变量,代表第t年i城市是否被纳入城市群,未纳入城市群则取值为0,纳入城市群则取值为m,其中,m为所在城市群包含的方言数量与人口流入率之积。由此分析方言多样性在城市群政策下对城市文化发展的影响。为进一步厘清方言多样性是否影响城市群政策与城市文化协调的关系,引入方言背景虚拟变量,构建回归模型。模型表达式为:

ΔYijt=δ4+μ4+θt+α4(Aij×Sijt)+β4ΔXijt+εijt。

(4)

式中:Aij为方言背景虚拟变量,城市i与城市j具有相同方言背景,变量取值为1,反之为0;交乘项Aij×Sijt为核心解释变量,变量取值为1则表示在城市群政策实施后城市i与城市j在同一城市群内且具有相同方言背景,其他情况取值为0。

3 结果与分析

3.1 基准回归

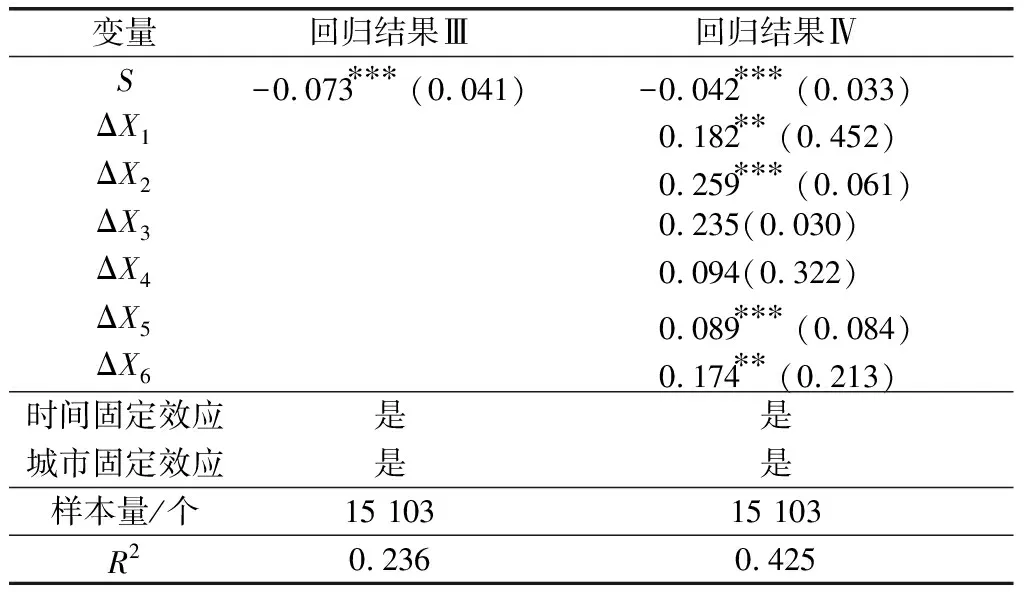

3.1.1城市群政策对城市文化发展与协调的影响。① 分析城市群政策是否促进了城市群内城市文化发展(表3)。其中,回归结果Ⅰ仅控制时间及城市固定效应,回归结果Ⅱ进一步加入控制变量。结果表明,无论是否加入控制变量,交乘项P×T的系数在5%的水平下均显著为正,说明城市群政策对城市群内城市文化发展具有明显的促进作用。② 分析城市群政策对城市之间文化协调的影响(表4)。回归结果Ⅲ仅控制时间及城市固定效应,核心解释变量城市群背景(S)的系数为-0.073,在1%的水平下显著为负。回归结果Ⅳ加入一系列控制变量,变量S的系数仍在1%的水平下显著为负。这意味着城市群政策实施后,同属一个城市群的两城市间文化发展差距更小,文化协调程度更高。综上,城市群政策的实施确实能够促进区域内各城市文化发展协调,假说1成立。

表3 城市群政策对城市文化发展的影响Tab.3 Impact of urban agglomeration policies on the urban cultural development

表4 城市群政策对城市文化协调的影响Tab.4 Impact of urban agglomeration policies on the urban cultural coordination

3.1.2方言多样性对城市文化发展与协调的影响。为更全面地解释不同视角下地域划分方式对文化发展的影响,在城市群政策背景下,结合另外一种地域划分方式——方言多样性对城市文化发展与协调的影响进行分析。① 分析方言多样性对城市文化发展的影响(表5)。回归结果Ⅴ仅控制时间和城市固定效应,回归结果Ⅵ加入控制变量。结果表明,无论是否加入控制变量,方言多样性净效应(交乘项D×T)的系数在1%与5%的水平下均显著为正。这说明城市群方言多样性水平越高,城市群政策对城市文化发展促进效果越显著。城市群政策能够打破之前的城市壁垒[21],文化流通壁垒随之消弱,在此条件下,方言多样性程度越高的区域,不同文化之间摩擦越激烈,交流也越频繁,而这正是促进文化发展的重要因素。② 分析方言多样性对城市文化协调的影响(表6)。回归结果Ⅶ仅控制时间和城市固定效应,回归结果Ⅷ加入控制变量。结果显示,无论是否加入控制变量,核心解释变量方言背景净效应(交乘项A×S)的系数在5%的水平下均显著为负,这说明相同的方言背景对缩小城市群内城市文化发展差距有一定的积极作用,促进了区域内城市间文化协调。基于此,假说2a和假说2b得到证明。

表5 方言多样性对城市文化发展的影响Tab.5 Impact of dialect diversity policies on the urban cultural development

表6 方言多样性对城市文化协调的影响Tab.6 Impact of dialect diversity policies on the urban cultural coordination

3.2 多期双重差分有效性检验

3.2.1平行趋势检验。满足平行趋势假设是双重差分法能否有效评价政策的基础。参考B.Thorsten的事件分析法[22],对多期双重差分(DID)有效性进行检验:

(5)

式中:Bi(t+k)为反映城市群政策冲击的虚拟变量,如果城市i在t+k时期被纳入城市群政策,则变量取值为1,否则为0。其中,将政策冲击前一期作为基准年份。估计结果显示,在2010年(k=0)之前,Bi(t+k)系数在0值附近平缓波动,处理组和对照组的文化发展并无明显差异,说明政策实施前处理组与对照组满足平行趋势。政策实施后,系数逐年增大,表明政策效果逐渐显现,且随着年份推移持续显著增强(图1)。

图1 平行趋势检验

3.2.2样本偏差。多期双重差分法作为政策效应评价工具,虽然能够消除内生性并识别“政策处理效应”,但难以解决样本偏差所引起组别之间的干扰问题。基于此,本研究借鉴J.J.Heckman的倾向得分匹配法(PSM)对样本进行匹配[23],将2009年以前纳入城市群的城市设置为处理组,将2009—2019年间未进入城市群的城市设为对照组,进行Logit模型估计以及平衡性检验。将匹配后的样本重新按照公式(1)和公式(3)进行回归。核心解释变量的估计系数为0.146和0.129,均在1%的水平下显著为正,结果进一步支持了本研究的核心观点。

3.2.3安慰剂检验。在评估城市群政策对文化发展效用时,要确保政策效应并不受同一时期其他因素的干扰。因此,运用反事实检验法[24],将城市群政策实施时间加以改变以进行安慰剂检验。将所有政策实施时间统一提前3年,构造新的虚拟变量Pt-3×T和Dt-3×T分别代替变量P×T和D×T重新进行回归。变量Pt-3×T和Dt-3×T的系数分别为0.045和0.142,且均不显著,这表明将政策实施提前3年作为伪事实条件,并未带来处理组城市和对照组城市间显著的文化发展差异,即城市文化发展确实得益于城市群政策。

3.3 异质性分析

地理因素对文化发展有着极其重要的影响,文化与地理空间是相互构建、彼此依赖的辩证关系[25]。考虑到我国幅员辽阔,各地发展差异明显,文化发展与方言多样性在空间上更是具有非均质的分布特征,城市群政策在不同地区产生的效果是否相同需进一步验证。对此,就我国东部、中部、西部三大地区将样本城市进行分类,以此分析不同地区城市群政策与方言多样性对城市文化发展的异质性影响。同时,由于我国南北区域发展差异更为明显,本研究以秦岭—淮河作为分界线将样本分为南方城市与北方城市进行异质性分析(表7)。回归结果显示,城市群政策以及方言多样性对东部、中部、西部三大地区文化发展的影响效应强度存在显著差异性。就城市群政策效应而言,东部、中部、西部三大地区城市群政策对文化发展的效应都为正,其中东部最高,西部次之,中部最低;对于城市群政策背景下方言多样性对城市文化发展的影响效应,东部、中部、西部三大地区均显著为正,效应强度由高到低依次为东部、西部、中部。从南方和北方地区来看,城市群政策的效应强度南方明显高于北方。但从方言多样性的影响强度来看,北方又高于南方。综合以上分析可知,城市群政策实施以及各区域方言多样性对我国城市文化发展的影响呈现明显区域异质性,这也许是中国不同地区区域文化发展产生差异的重要因素。

表7 文化发展的空间异质性检验

4 结论与建议

4.1 结论

将城市群政策作为准自然实验,并引入方言多样性这一视角对我国城市文化发展与协调进行影响效果分析。城市群政策不仅有利于促进城市群内城市文化发展,也有利于缩小城市群内城市间文化发展差距,推动区域文化协调。

在城市群政策背景下,城市群内城市文化发展与区域方言多样性水平呈正相关关系。在同一城市群内两个城市间如果具有相同的方言背景,则有利于缩小城市间文化发展差距。

城市群政策以及方言多样性水平对区域内文化发展影响效应具有明显的地域异质性。城市群政策对南方地区城市文化发展影响强度高于北方地区城市,对东部地区城市的影响程度高于西部地区城市,对西部地区城市的影响程度高于中部地区城市;在城市群政策背景下,方言多样性对区域文化发展影响强度为北方地区高于南方,对东部地区城市的影响效应大于西部地区城市,对西部地区城市的影响效应高于中部地区城市。

4.2 建议

将文化建设摆在我国“五位一体”总体布局的突出位置,继续推动我国城市群、城市带建设,打破城市间文化要素流通壁垒,降低文化交流成本,不断提升城市群政策的正向效应。转变城市群建设发展模式,由追求规模转向追求质量,高标准编制城市群发展规划,高水平实施城市群建设。同时,重视文化发展与协调在城市群建设中的战略地位,在地域划分时除了要考虑经济效益,更要充分重视区域内的文化建设,保护方言区域的整体性。

加强区域内不同城市、不同文化间交流和学习,共同建立开放、包容、平等的文化准则,深度挖掘不同方言片区的文化价值,推动不同方言文化间碰撞与融合,努力打造区域内多种方言文化共同繁荣与协调的局面。

重视不同地区文化发展的差异,进一步加强西部地区以及北方地区的基础设施建设,提高城市之间的互联互通水平,进一步促成城市间纵深的集群发展,提高城市间文化交流效率,促进城市文化发展水平提升。