居民感知视角下遗产地旅游空间生产研究

——以江苏省无锡市南长街为例

谢 峰,明庆忠,侯 兵

(1.扬州工业职业技术学院 商学院,江苏 扬州 225127; 2.云南财经大学 旅游文化产业研究院,昆明 650221; 3.扬州大学 旅游烹饪学院,江苏 扬州 225009)

0 引言

近年来,各地对文化遗产景观旅游利用热情持续高涨,反映出区域的“本真性”受到旅游者追捧。在异质性的旅游规划实践中,空间层面的尺度重组及内在社会关系的转移式变迁成为主要空间生产方式[1]。这就要求旅游空间生产研究应深入微观社会活动区域,通过阐释基本单元的空间生产方式来探究新时代下旅游空间生产的结构范式[2]。生产主体的多元化重组引导着空间原生文化、生活状态、语言方式等内容在空间上的剥离和时间上的流逝[3],保证文化遗产景观旅游化空间生产不陷入现代化的正当性危机中成为旅游空间生产研究的重要主题[4]。

以往对旅游空间生产研究多以空间因素为着力点,凝滞于空间政治经济学的解析框架[5-6],认为旅游空间生产是以原生空间为基底,以外来资本、权力等营建力量进行空间性重塑的社会性生产过程[7-8]。文化遗产景观旅游化利用必然带来社会属性影响,促使旅游地生活空间出现社会关系重构及空间资本化,这一进程是典型的旅游挤出效应[9]。而个体感知评价的形成受到自身社会特征、行为心理及外部空间刺激因素共同作用影响[10],空间生产理论对“社会-空间”二元对立的消弭作用在个体心理场域的感知评价中能够得到深切体现。

近年来,随着遗产旅游经济价值空间的拓展[11],文化遗产也逐步投入旅游领域生产[12-13]。在文化遗产旅游空间生产应用领域中,着重关注向游客传递相关遗产景观独有的文化价值、社会价值、教育价值及相关愉悦体验价值等[14],却忽视了文化遗产景观旅游空间生产的过程中对居民感知的影响。在遗产景观旅游化空间生产的过程中,人文及空间功能定位面临重新选择[15],动态的旅游空间生产过程会给居民带来不同的旅游发展感知体验[16]。这种体验上的差异性能够较为充分地体现出空间生产所带来的刺激因素变化,并准确表示出遗产景观旅游空间生产过程中的功能价值定位[17]。

旅游介入文化遗产景观空间生产后出现的发展同质化、社会割裂化、传统遗弃化等问题[18-19]引起了相关学者对现有研究方式的反思,开始重视旅游利用的主体性背景[20]。对旅游介入下的遗产景观研究出现了“空间转向”[21],主要原因是旅游功能对原先的空间生产体系造成了扭曲和重构[22]。相应地,对旅游化利用研究开始出现以居民为主体的感知研究[23],即旅游空间生产研究的日常空间转向[24]。一方面,文化遗产景观的旅游空间生产离不开区域主体与空间大环境的整体影响以及区域内部空间资源的参与性输出[25],即自然资源、文化资源等资源的旅游化利用;另一方面,社会主体流动性地位的让渡性体现[26],即外来资本、人员、技术对原生空间要素的挤压性影响。在旅游影响下原生空间中不同要素彼此交替输出与输入,对生态、社会及文化空间产生重要影响,要在这一过程中构建“遗产景观—旅游”之间的联结,就必然要将旅游功能内化于遗产景观的空间生产机制当中。这一机制无法忽视居民的主体性地位,强调以旅游化遗产景观有机体的立场来调节相关矛盾[27-29]。

基于此,以感知评价视角切入微观旅游空间生产实践,本研究对下述内容进行思考:第一,在现代旅游的强流动性背景下,旅游空间生产过程中居民生活空间生产出现的具体演化进程;第二,在空间资本化不可逆转的情境中,居民对旅游影响下的空间生产所呈现出的心理感知;第三,在文化景观旅游空间生产实践中,居民在空间生产模式变化下心理感知演化的影响因素。

1 研究对象、数据来源与研究方法

1.1 研究对象及数据来源

基于案例典型性、数据获取性、开发利用时序性等,选择江苏省无锡市南长街作为研究案例地。南长街是国家4A级旅游景区,大运河遗产点之一。选取南长街为研究对象,一是因为清名桥景区作为大运河文化遗产重要遗产点之一,具有独特的代表性,旅游利用时间较早,是文化遗产景观旅游空间生产实践探究的理想之地;二是在南长街旅游发展过程中逐渐形成了居民生活空间与游客游览空间高度融合,有利于对居民旅游空间生产感知的研究。在运河旅游的背景下,对南长街旅游空间生产进行有效探索所产生的启发和结论可为同类型旅游地的未来发展提供借鉴。

数据来源于2019年9月和10月进行的问卷调研及半结构式访谈。问卷调研共发放问卷370份,有效问卷349份,有效率为94.3%。居民样本构成显示:样本性别比例相对均衡;年龄构成主要集中于30~40岁的中青年群体,占比51.0%;学历构成以大专和本科居多,占比57.6%;职业构成主要为个体经营户、自由职业和企业职员,占比分别为33.5%,24.6%和20.1%。

1.2 研究方法

借鉴相关研究成果[30-32],综合运用定量研究和质性研究方法,选取“生态、社会、文化”为空间测算的引导性指标。于2019年8月前往南长街进行居民访谈调研,以2014年为界限(2014年京杭大运河成为世界文化遗产,清名桥景区为遗产点之一),邀请2014年以前居住在南长街的居民参与访谈,并对居民身份加以界定(具体分为:旅游发展前未搬迁居民、旅游发展后创业居民、旅游发展后搬迁而来的居民)。

最终邀请了40位南长街居民参与访谈,其中15位居民作为“探索性”人员、25位居民作为“验证性”人员。在此基础上计算居民对初步指标的认同概率,对认同概率低于平均值的指标题项进行删除,选出初步调研指标。之后邀请10位从事旅游研究及旅游工作人员对遴选出的指标进行专家打分判断,最终确定专家评分标准,并形成最终测评问卷。

测评问卷分为两个部分:第一部分对居民相关社会特征与部分认知情况进行调查,第二部分对居民旅游发展后的生态空间感知、社会空间感知、文化空间感知进行调研,居民感知测量采用李克特五级量表。在后续发放问卷过程中继续邀请部分原访谈居民及数位其他居民进行深度访谈,根据研究可达性及访谈对象最大差异化原则,最终邀请旅游发展前未搬迁的居民5人,旅游发展后在此创业、经营的居民9人,旅游发展后搬迁而来的居民6人,共获得访谈文稿2.8万字。

2 旅游影响下居民身份重构

2.1 信度分析

对生态、社会、文化3种空间维度感知因素进行测量,借此对居民身份重构的心理感知进行定义(表1)。生态空间、社会空间、文化空间、居民身份重构的Cronbach’sα系数分别为0.811,0.916,0.847,0.846,均大于0.700的标准,表明变量具有良好的内部一致性信度。CITC值均大于0.500的标准,表明测量题项符合要求。

表1 信度分析

2.2 探索性因子分析

利用SPSS 25.0软件对量表进行KMO检验和Bartlett’s球形检验。经过计算得到KMO=0.932,大于0.700,Bartlett’s球形检验值显著(Sig.<0.001),表明问卷数据符合因子分析的前提要求。进一步进行分析,因子提取时采用主成分分析方法,并以特征根大于1为标准提取公因子,因子旋转时采用方差最大正交旋转进行因子分析(表2)。因子分析共得到4个因子,总解释能力达到了70.388%,大于50%,表明筛选出来的4个因子具有良好的代表性。各个测量题项的因子载荷量均大于0.500,且交叉载荷均小于0.400,每个题项均落到对应的因子中,表明量表具有良好的结构效度。

2.3 验证性因子分析

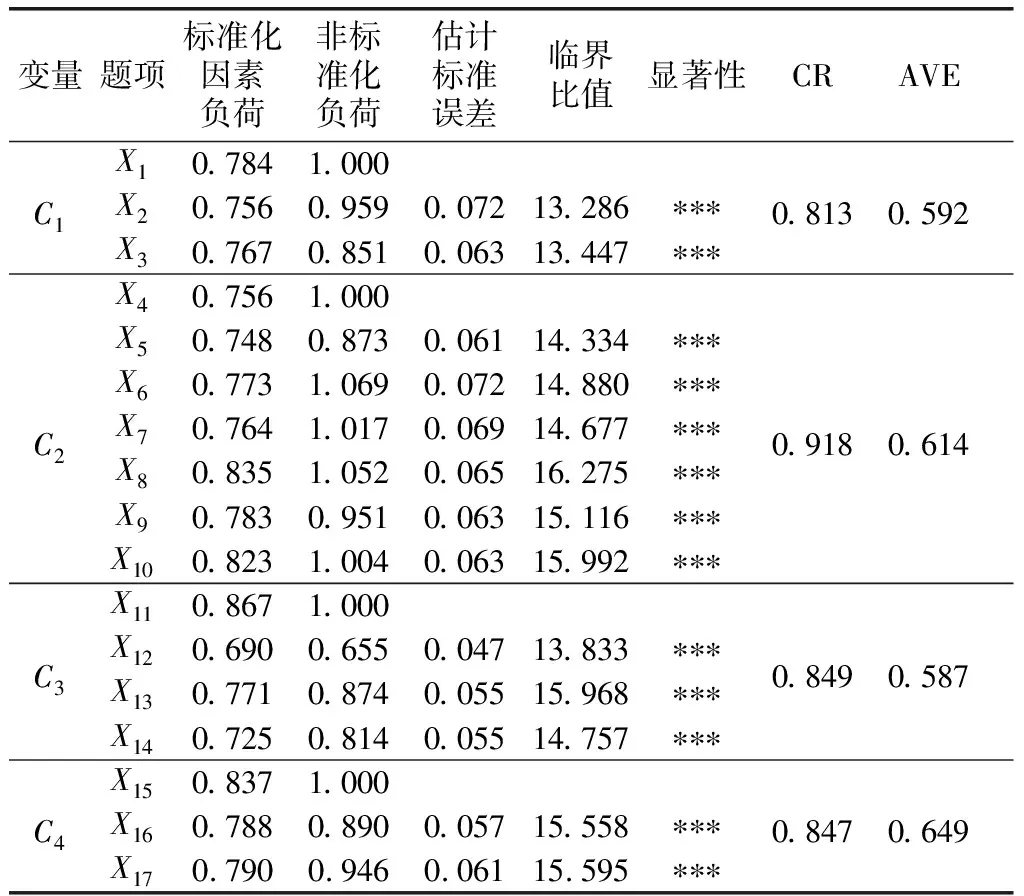

基于居民身份重构角度探索3类空间感知变化,分为3个维度,共包含14个测量题目。利用AMOS软件执行验证性因子分析后,构建一阶分析模型并进行因子模型拟合评估。根据计算结果可知卡方/自由度(CMIN/DF)为1.128,达到3以下标准;调整拟合优度指数(AGFI)、拟合优度指数(GFI)、标准化配适度(NFI)、Tucker-Lewis指数(TLI)、增值适配指数(IFI)、比较拟合指数(CFI)均达到0.9以上的标准;残差均方根(RMR)为0.035,小于0.080;近似误差均方根(RMSEA)为0.019,小于0.080。各个拟合指标均符合研究标准,在此基础上可进行验证性因子分析(表3)。生态空间、社会空间、文化空间、居民身份重构的各个测量指标标准化因素负荷均大于0.600;组成信度(CR)均大于0.700;平均变异萃取量(AVE)均大于0.500(表3)。表明各个变量均具有良好的收敛效度。

表2 因子分析结果

表3 验证性因子分析

2.4 居民空间感知影响权重实测

居民空间感知测定采用结构方程模型(SEM)对居民调研数据进行区别效度计算(表4)。任意两个测算变量的相关系数均小于自身AVE的算术平方根,表明不同变量的题项之间存在足够的区别效度。

表4 区别效度

通过明确初始模型涉及的全部潜变量及各变量间的关系和作用构建结构方程模型。设置生态空间、社会空间、文化空间、居民身份重构4个潜变量。

构建结构方程模型后,确立测量模型,将概念模型和若干研究假设以及初始模型构建中的相关事项相结合,得到图1。生态空间(C1)、社会空间(C2)、文化空间(C3)均对身份重构(C4)产生影响,解释程度分别为0.27,0.34,0.22。在生态空间构面,生态空间(C1)对街区整洁(X1)、环保意识优化(X2)、运河水质优化(X3)的反映程度均大于0.75;在社会空间构面,社会空间(C2)对各指标的反映程度介于0.75~0.84;在文化空间构面,文化空间(C3)对各指标的反映程度介于0.69~0.87;在身份重构构面,身份重构(C4)对居住适宜度(X15)、旅游支持度(X16)、逃离倾向度(X17)的反映程度介于0.79~0.84。

图1 居民感知SEM测量模型

采用计算路径系数的方式对居民感知评价影响权重进行测量(表5)。生态空间、社会空间和文化空间对居民身份重构均具有显著正向影响。在综合系数对比下,3种空间感知因素对居民身份重构影响权重从大到小依次为社会空间感知、生态空间感知、文化空间感知。

表5 居民感知模型路径系数

3 居民感知下的旅游空间生产

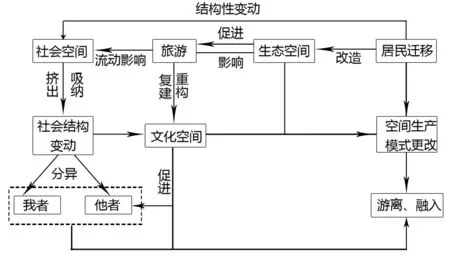

旅游发展状态体现了旅游与街区空间的协同发展水平,而基于旅游空间生产的发展解读能够更为全面地涵盖空间功能演化、社会关系重构、情感认知演变等方面。基于上述分析结果,根据图2设定的逻辑分析框架对南长街旅游空间生产进行评判及解读。

图2 空间生产居民感知分析逻辑图

3.1 旅游空间生产下的“挤出”与“吸纳”

由居住社区向旅游社区转变的过程显露了社区构成、居民关系及区域文化的转变。因游览空间与生活空间的重叠,游客感知中的空间应是“舞台化”的生活风情,与当地居民的自我认知存在差异冲突。南长街居民对旅游空间生产中环境建设的良好表达显露出了较为良好的社区性。但应注意的是南长街原生社区性已经产生迁移,因居住主体的变化,其内部社会结构及文化将在一定程度上面临内生困境,也代表了旅游发展前的南长街社区性已逐渐消解。

旅游发展后,游客所想要体验的社区性与当地居民所依赖的社区性存在一定差异。调研过程中发现,游客所观赏区域高度集中,属于商业区与观赏区的综合。这样的游览方式决定了游客所感知的“社区性”依赖于游览区的社会形态,但目前主要游览区中的居民类型较为复杂,这也决定了游客所想要体验的社区性旅游氛围与区域居民所需要的社区氛围存在差异。可以推断,南长街区域居民的双重社区性感知差异有可能带来旅游发展对居民社区的涵化效应,长期以往南长街的旅游发展水平可能会受到一定影响。

3.2 旅游空间生产下的“流动”与“静止”

旅游空间生产是为了迎合游客的目的地游览功能,但文化遗产景观的旅游空间生产无法避免居民生活出发地功能。双方“进、出”功能在空间上的重叠,决定了双方在各自“流动、静止”心理场域中的相互凝视。旅游空间生产中的“流动”与“静止”并不是非此即彼的排斥状态,存在着渐进的动态审视过程是南长街旅游空间生产的主要形态。一方面,在居民静态的个体场域中,能够感知到旅游空间生产的进行;另一方面,这种感知具有相当的模糊性与局限性,多数居民难以明确旅游空间生产主题。

随着旅游深度发展,南长街很难再成为居民心理层面的生活封闭空间,更多地面临旅游带来的流动性影响,处于空间建构和再生产的过程当中。传统空间的内涵和外延已经改变,居民对所依存空间的心理审视呈现出动态演变,逐渐在经济、社会、文化等方面形成一致性。旅游空间对南长街传统空间的占据和改写成为主流,极具商业特征的社会化关系取代了传统的社会秩序。居民主体更加追求游客人数的增多、更加关注生态环境的优化便是典型例证。

在旅游空间生产过程中,当地居民较为容易形成自我区隔和自我建构的身份认知。当游客人流密度大时,游客更能关注并直接感受到当地人有意识或无意识的“凝视”目光。在一定情形下游客与相关居民的交流行为往往会成为一种“被动”行为,而居民对旅游空间生产主题的不明确性会延伸到游客群体。这一情形会导致游客在旅游空间中的流动行为成为单纯的移动行为,使得目标和行为不再具有一致性,旅游行为也缺乏了体验的内涵。当这种内涵的缺失通过社会网络蔓延至一定量的社会群体时,当地的空间文化印象就会出现缺失乃至对所呈现文化的不认同,从而影响旅游空间生产过程中的文化重塑。

3.3 旅游空间生产下的“我者”与“他者”

旅游空间生产的实质是为旅游主体的旅游行为加以时空约束,在这一时空区域中空间主体的利益诉求及在博弈过程中所形成的社会关系也都具有了空间主义特征。在旅游空间生产过程中,与自身空间身份定位特征相符合的旅游生产措施对之以更多的“我者”心态。在旅游空间生产过程中,特定的主客关系形成了特定的空间,各空间主体的利益诉求与旅游发展主旋律存在不同程度的偏移。按照旅游发展设想,未搬迁的原生居民应成为当地特色文化、生活方式的舞台景观,外来经营主体成为资本流入的促进者,双方与旅游管理者共同构成旅游发展的利益共同体。但理性人追求利益的本质特征促使三方主体产生了不同的利益诉求。

旅游空间生产中文化空间的生产更具有隐蔽性,目前南长街文化载体更多是从空间中抽离通过实际物理载体加以呈现。旅游发展中传统的地方文化获得了新的表现形式,但其表现能力与表现意义仍然值得商榷。不同利益主体对文化空间塑造的态度并不一致,旅游规划者及执行者更多地考虑地方文化符号化表达,因此,陈列式展现成为选择的主要方式。也正因如此,南长街居民对脱离于日常生活的文化空间生产失去了兴趣,对文化空间的生产更多地采用了“他者”的定位模式。而一旦游客体验空间对居民生活空间挤压过度,居民的“他者”定位审视明显,居民与游客的空间冲突就难以避免。

3.4 旅游空间生产下的“游离”与“融入”

旅游发展前的南长街空间是时间累积下的日常生活空间,具有典型的循环性与动态性,而旅游利用后流动性与交换性在空间层面、交往层面乃至制度层面占据主导地位。在流动性冲击下,居民日常生活心理所依附的空间限制必然被打破。旅游影响下形成的交换性空间生产制度取代了原先使用性的生产模式,仍留滞于该空间的居民难免对日常生活空间产生担忧。在旅游空间生产背景中,居民对日常空间的认同与否决定了居民在旅游空间生产中的“游离”与“融入”。可以看出南长街居民并未对自我生活的舞台化展示有着心理预期或准备。这一现象符合相关学者对将居民感知直接与旅游发展支持相关联认知的批驳[33],而社区性保护应当是南长街旅游空间生产中居民与旅游发展的中介性传导方式。

受旅游影响,当地居民对空间生产的情感内涵出现分化,更大的“生活”空间生产体现在当地居民对旅游发展后的社会文化认知。社会文化认知是一种典型的连接空间和个体的心理现象,规范了个体与外界空间的主客体关系,是人-空间关系、人-人关系叠加的过程。多类型的旅游空间营造过程改变了南长街地方性的社会文化价值观,塑造了不同类型居民的文化心理、生活方式和行为模式。南长街的旅游发展实际反映出了旅游对公共空间的改革实践,显示出了从生活空间向旅游空间的过渡,在此过程中无论居民对旅游空间生产实践的赞同与否,南长街的空间生产实质也正被各类旅游要素加以重塑。可以推断居民主体空间诉求的差异化决定了居民在旅游空间生产过程中对社会空间演化感知与实践的“双融入”,而“游离于”生态空间与文化空间的旅游实践也说明了南长街运河遗产属性在居民群体中可感知度较低。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)在与居民身份重构关联分析中,居民对旅游影响下的社会空间、生态空间、文化空间3种类型空间演化感知影响度呈现逐渐递减的状态。(2)旅游空间生产下社区性转变也因居民主体空间利益诉求分异,对居民主体产生了明显的“挤出与吸纳”效应,使得居民类型更加复杂化。(3)从旅游发展过程中居民对旅游空间生产的被动性心理审视视角看,居民对旅游空间生产存在“我者、他者”并存的感知心理。(4)居民在旅游空间生产过程中“游离或融入”的心理定位上对社会空间演化存在感知度、融入性均较高的表达状态,而对生态空间与文化空间的旅游实践则扮演游离性的旁观者角色。

4.2 讨论

本研究从居民身份重构角度出发,探究居民“生态、社会、文化”3类空间演化感知的影响程度,并以此为基础探究居民感知在旅游空间生产中的概念性转变。基于微观视角,总结南长街旅游空间生产可以给类似案例地旅游发展带来借鉴。文化遗产景观旅游空间生产带来的文化复构性投射出了原生居民对区域空间的感知认同,在根本上指向了原生居民心理场域改变,而本研究从居民感知视角出发探讨了旅游空间生产对地方经济、社会发展影响之外的实践意义。但因数据所限,未能对居民感知观念演化规律进行进一步探索。下一步将会加强不同类型、不同发展阶段的旅游目的地的对比研究。