新孟河工程创新建设管理的探索与实践

朱海生

(江苏省水利厅,江苏南京 210029)

2008 年国务院批复实施太湖流域水环境综合治理总体方案,针对太湖流域降水产水资源少,太湖水体换水周期长、水动力较弱等特点,组织实施走马塘、新沟河和新孟河等骨干引排水工程。在总结走马塘、新沟河工程建设经验的基础上,坚持科技创新,高质量推进新孟河工程建设。

新孟河工程以引调水为主,兼顾防洪、排涝、生态和通航等功能,工程从长江(大夹江)的丹阳枢纽,沿原新孟河拓浚至京杭运河,建设奔牛枢纽立交过运河,向南新开河道至北干河,拓浚北干河连接洮湖、滆湖,拓浚太滆运河、漕桥河于武进宜兴交界处入太湖,河道全长116.47 km。新建丹阳、奔牛、前黄3 座枢纽工程,以及沿线支河口门控制、跨河桥梁和水系调整工程,批复总概算134.62亿元。工程于2018年10月完成用地报批手续后全面开工建设,目前已基本实施完成。

新孟河工程是中华人民共和国成立以来江苏省境内投资最大的单项水利工程,工程建设面临任务重、工期长、涉及面广、用地多、征迁量大等复杂情况,同时具有建设要求高、施工技术复杂、弃土量大、安置分散等特点。本文就新孟河工程建设过程中坚持科技创新,创新规划设计思路、创新建管方式、创新施工技术,高质量推进工程建设进行探讨。

1 规划设计创新

1.1 坚持系统治理

1.1.1 入江口门位置论证比选

原新孟河入江口位于长江扬中河段右汊大夹江下游的小夹江。新孟河丹阳枢纽工程选址时,在充分论证长江河势特征、施工条件、征迁用地以及工程投资等条件下,根据1960—2009 年资料,对各方案入江口处的平面形态、深槽、断面及水深等进行研究。分析筛选出小夹江方案、长江主流方案和大夹江方案进行比选。鉴于长江主流方案河道穿过幸福洲,征地移民、工程投资巨大,小夹江方案现状河道淤浅,疏浚维护任务重,大夹江方案具有河势稳定,引排水条件良好,水量水质相对有保证,管理方便等优势,工程投资与小夹江方案基本相当,明显少于长江主流方案,最终采用大夹江方案,突出新孟河的引调水主体作用。

1.1.2 河道规划线路方案优选

新孟河延伸拓浚工程北起长江,南入太湖,工程线路长,沿线河湖众多,河道线路需要通过技术经济综合比选确定。新孟河京杭运河以北段、入江口门、出滆湖至太湖段相对固定,所以对京杭运河至滆湖段河道进行东西2 条线路比较。西线方案中,过京杭运河后向南新开河道至北干河,连接洮湖、滆湖,引水时可直接抵达2个湖,补充水量,提升水环境容量,发挥太湖前置库的作用;排水时可发挥新孟河直接排除湖西片区涝水的作用。东线方案,京杭运河以南段向东南新开河道至扁担河,拓浚扁担河入滆湖,河道线路略短,两岸易控制。引水功能能够实现,但对湖西片防洪排涝效率较低。统筹兼顾引调水与防洪作用,选定新孟河工程河道西线规划方案。

1.2 坚持生态优先

1.2.1 建设水生态修复工程

新孟河工程建设过程对生态环境保护提出明确目标,保护区域景观生态系统的连通性及异质性、区域生物多样性和区域生态系统完整性水平,恢复与改善该区域生态环境。以“全面保护,自然修复”作为新孟河建设工程中的重要原则,对新孟河沿线水生态修复多种措施并举,对重点保护区保护点采用生态系统构建与新生态修复技术相结合的手段,遵循各生态系统自然演替的规律,分别对滆湖、洮湖等水产种质资源保护区采取水生生物人工增殖放流、投放人工鱼礁、湖滨带植被恢复及入湖口湿地构建等生态措施,同时利用“浮动纤维湿地”新技术、新材料等对运河以南新孟河平交未设控支河鹤溪河、夏溪河和湟里河3 条支河进行原位生态修复,保障水质,提高生物多样性。

1.2.2 加强沿程水质监测

新孟河调引长江水源,对湖西片区河湖水网水量水质产生变化,利用已建沿江口门新孟河丹阳枢纽水文站、新孟河入太湖处的百渎口水文站及洮湖、滆湖水文监测点(断面),建设新孟河水情水质中心,利用信息化基础设施和已有成果,采用遥感、物联网等技术,扩大水环境、水生态要素监测覆盖面,提高国控断面、河流重要断面的水量水质在线监测能力,开展水功能区监测、入河排污口监测和水生态监测,提高水环境综合监测水平,加大水生态监测力度;建立面源污染和排污口监测体系。开展服务于新孟河及太湖的数据库、运行环境和业务应用系统建设,加强信息资源整合,全面提高新孟河的水资源监控和调配能力。

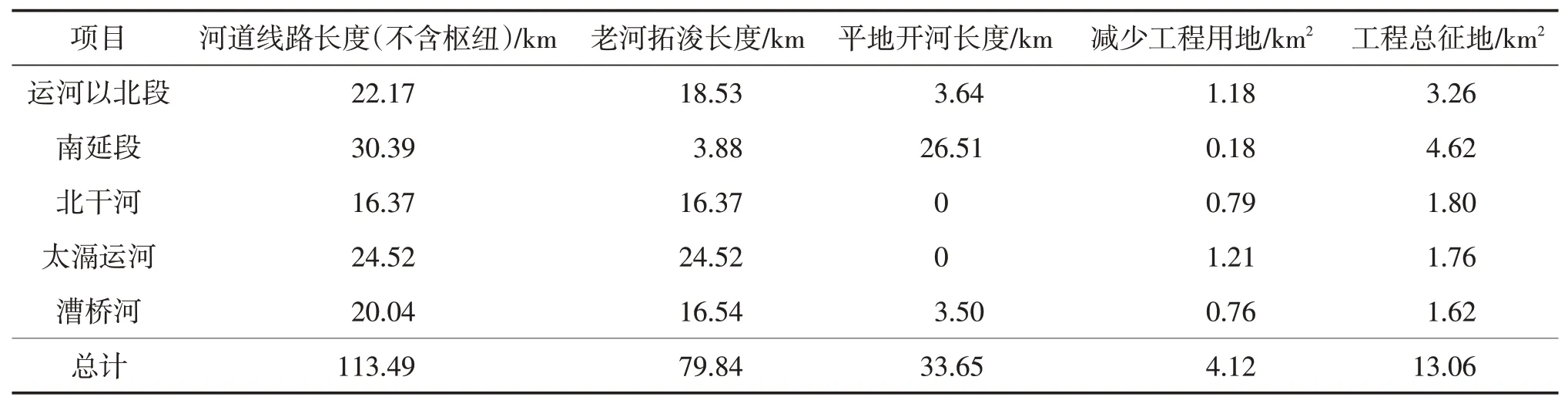

1.3 坚持土地节约集约,优化河道线形设计

新孟河工程主要协调流域与区域治理、兼顾引水与防洪功能、统筹入湖水量与水质要求等,工程连接长江与太湖,处于沿江和湖西水网地区,选择利用原有河道拓浚和新开河道相结合的方案,可以大量节省土地占用,运河以北段利用原新孟河拓浚,减少用地1.18 km2,运河以南的北干河、太滆运河、漕桥河利用原有土地,减少工程用地2.94 km2,累计4.12 km2,占总征地面积的31%,见表1。

表1 新孟河延伸拓浚工程河道工程征地情况

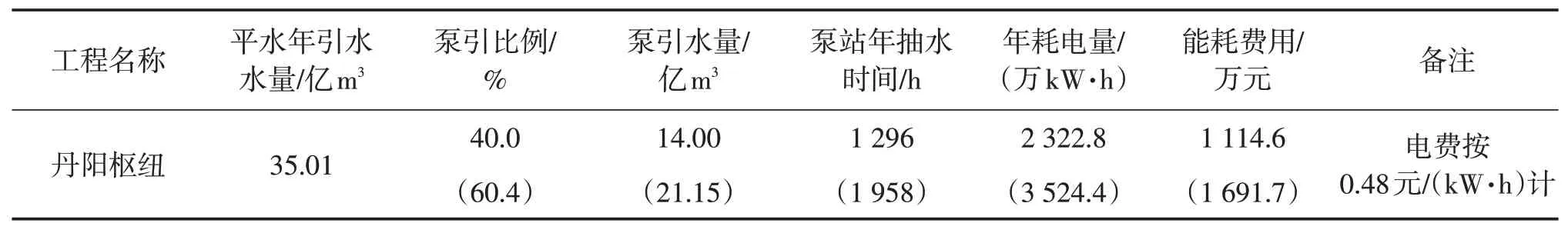

1.4 采取自流引排为主,泵站动力引排为辅

建设水利工程尽可能节省运行成本,降低能源消耗。新孟河工程调引长江水,补充太湖及湖西地区水源,在充分考虑长江潮位周期变化,内河水网及太湖水位变化规律基础上,利用江边丹阳枢纽调度节制闸自流引水和开启泵站动力抽引水,节制闸自流引水,运行费用低,泵站运行抽水电能消耗大。从2002—2022 年望虞河常熟枢纽引江济太总引水量340亿m3,经统计分析,采取节制闸自引和泵站抽引水量比例为39.6%:60.4%。以正常年景(2000 年型)新孟河年引江水量达35.01 亿m3,利用工程规划设计数模理论分析,自流引水达总引水量的90%左右。实际运行时,考虑实际年份工程所在长江河段潮位、下游内河水位、沿程河道湖泊水面坡降、调度运行工况等综合因素,按照自流引水比例占60%进行分析计算,则相同引水量下新孟河年引水可节省电能1 201.6万kW·h,节约资金577.1万元,具有明显效益(表2)。

表2 新孟河正常水平年(2000年型)引水能耗分析

2 建设管理创新

2.1 制度创新

加强新孟河工程建设管理,关键是工程质量、安全、进度和资金的管理,开工建设时就明确参加建设管理单位责任,规范建设管理行为,着力提高建设管理水平,确保实现工程安全、资金安全、生产安全和干部安全。根据国家、江苏省有关基本建设法律、法规、规定等,结合新孟河工程建设特点,制定《新孟河延伸拓浚工程建设管理办法》,明确工程建设管理体制和主要职责分工,规定建设资金筹集、管理和工程招标投标办法,提出工程质量和安全管理要求以及工程验收程序。新孟河工程建设实行省级纪检监察派驻制,在工程建设现场办公,具体负责本工程项目建设纪检监察工作,工程沿线各设区市、县(市、区)水利纪检监察机构负责辖管工程项目建设纪检监察工作,受理信访举报,查处工程建设中的违规违纪行为,开展监督执纪问责。

2.2 机构创新

成立江苏省太湖治理工程建设管理局作为江苏省水利厅派驻工程项目的现场办事机构,在工程主要所在地常州现场协调,对工程项目总体建设程序、工程标准、质量、安全、工期和资金使用等进行管理、协调和监督,并组建新孟河枢纽工程建设管理局,负责丹阳枢纽、奔牛枢纽的建设管理。常州市成立工程建设管理处直接负责钟楼区境内工程建设,工程沿线常州新北、金坛、武进区和丹阳、宜兴市水利局分别组建了新孟河工程建设处,负责所辖管工程项目的管理工作,形成既统筹协调,又各自责任明确的建设管理机构。

2.3 模式创新

2.3.1 推行项目代建制

为解决部分县(市、区)项目法人建管力量不足的问题,积极试行项目代建制,在新孟河丹阳市境内河道工程、武进区境内跨河桥梁等项目,择优选择专业化的代建单位,较好保证了代建项目的质量、安全、进度及投资控制,建设管理力量和水平明显增强。

2.3.2 采取委托建设制

沪宁高速公路桥、京沪高铁铁路桥建设涉及行业标准,施工管控等复杂问题,新北区法人采用委托建设制。金坛区的金武路桥、延政路桥属于等级公路桥,以及京沪铁路既有线路改建等铁路项目委托交通、铁路等外行业组织实施,由专业部门按照交通、铁路行业标准负责建设并对工程质量进行监督、检查、验收。前黄枢纽工程是三级航道上的通航建筑物,根据协议由常州市三级航道网整治指挥部办公室负责建设管理,工程按照交通工程建设程序实施,招投标、质量、安全、财务、验收等,平稳顺利对接,工程建成后交通部门负责运行管理。

2.3.3 实行区域集中监理制

为保障监理工作有效开展,充分发挥工程建设现场监理作用,按照“就近、同类、适度”的原则,在新孟河工程建设中推行区域集中监理制。将监理业务和技术相近、项目类型相似、工期同步、工地相近标段的监理合并实施。武进区新孟河南沿段、北干河、牛塘枢纽3 个工程由1 个单位监理,太滆运河、漕桥河2个项工程由1个单位监理,监理单位统筹安排工作,形成集中效益,使现场监理人员到位、工作到位,资金到位。

2.4 工程移民管理创新

2.4.1 优化河道及枢纽工程弃土区布置

常州市新北区新孟河工程沿线居民房密集,有孟河、西夏墅及罗溪3 个镇,原方案沿河就近布置13 个临时弃土区,占地218.98 hm2,涉及拆迁40 户159人,民房1.04万m2。弃土堆高8 m 后,无法耕作利用,又影响到区域土地整体利用规划,因此需对弃土区进行优化。调整后弃土区位于新北区魏村街道长江社区弃土场,该地块原本为低洼地,利用工程弃土填高后,有利于土地开发综合利用。新北区负责的奔牛枢纽原弃土区86.67 hm2就近弃土也无法实施,采取就近选用其中的6.67 hm2调整为中转,二次调运,统一整合到魏村街道长江社区弃土区。运距较远而产生的弃土运输费用等增加部分,由新北区财政负责。常州市武进区、金坛区在不增加弃土区拆迁成本、不增加土方运距的原则上,施工阶段对弃土区的布置进行部分优化,将弃土区集中归并,提高了弃土区的利用效率,同时减小了施工过程中的扬尘、噪声等对附近居民生活的影响。

2.4.2 优化移民安置区方案

新孟河工程沿线乡镇经济比较发达,随着地方产业发展,乡镇政府有计划地进行农村撤并和拆迁,农民进城、进小区的速度加快。新孟河延伸拓浚工程移民安置采取与地方建设、乡镇振兴、区域城镇化建设、产业园建设等相结合的思路,坚持以移民生活幸福、生产便捷为出发点,主导采用安置小区模式,建设多层建筑集中安置。建设移民安置区27 个,安置人员13 645 人,并入城镇集中安置区23个,安置人员11 947人,采取货币安置466人。该模式不仅减少了实际安置用地面积,也提高了移民小区品质和基础配套的水平,获得了较好的社会效益。

3 工程技术创新

3.1 改善河口枢纽引排水水流流态技术研究

为优化新孟河丹阳枢纽工程水流流态、调水效率、通航安全设计,初步设计阶段组织开展了丹阳水利枢纽工程河工、水工模型试验专题研究。

通过建立丹阳枢纽河工及水工物理模型,研究枢纽水动力条件,发现枢纽外江侧水流条件明显受到了大夹江牵制,水流顺势而进出引河,泵站、节制闸进口及引航道口门区存在斜流,水流条件复杂;而枢纽内河侧水流由于受到泵或者闸边界条件的控制,且节制闸正对引河,导航墙处于遮蔽区,水流条件整体较好。在此基础上,提出了枢纽地处感潮河段,引河入江口门与主河道的夹角为锐角,左侧裹头边坡增设一级平台,节制闸、泵站上下游增设整流墩,调顺出入水流,导航墩采取水下部分透空分散过流,消减引航道口门横向流速集中确保航运船舶航行安全等设计优化方案。

3.2 推广应用劲性复合桩建筑物地基处理技术

奔牛枢纽工程的地基处理,采用劲性复合桩技术。该型复合桩技术虽然具有显著提升地基承载力的优点,但也存在规程中缺少水平承载力计算方法、推荐的粗粒料不适合有防渗要求的水利工程。

通过现场载荷试验、现场监测结合三维非线性有限元数字模拟分析,对劲性复合桩的单桩水平承载性能进行了研究,重点分析了水平荷载-位移关系曲线、桩体受拉损伤因子分布、土体极限抗力等结果,揭示了桩体尺寸、桩体和土体材料力学性能等因素的影响规律,基于塑性铰理论提出了以素混凝土桩作为桩芯的劲性复合桩水平承载力的计算方法。基于三维球拱理论,分析了水泥土作为该桩型复合地基褥垫层时的复合地基中应力、沉降变形分布规律以及褥垫层厚度对其承载性能的影响,揭示了与褥垫层相关的桩土应力分配规律,水泥土褥垫层厚度选取原则,为该型复合桩成功应用于大型水利工程深基坑地基处理提供了实践依据。

3.3 砂性土河坡稳定的粘土包砂技术研究

新孟河运河以南平地开段河道总长约30km,南延段河道部分采用全断面放坡型式,即河底高程-3.0~4.5 m(吴淞高程,下同)为1∶3 土坡,高程4.5 m 设2 m 宽亲水平台,高程4.5 m~堤顶为1∶2 草皮护坡,在高程2.4~4.5 m设联锁式预制块护坡。由于南延段河道3.0 m 高程以上为粉质黏土,3.0 m 以下为砂性土,砂性土的特性为承载力高,抗冲能力差,易受雨淋沟冲刷坍塌,河道边坡难以成形。

在常州市金坛区先导段施工中,两岸地面高程8.0 m 地下水渗水,遇降雨产生坡面汇流等,河底以上2~3 m范围内坡面出现较大面积坍塌。为解决砂土边坡建设期及运行期抗冲刷问题,考虑利用河道上部粉质黏土资源,对砂性土边坡进行一定厚度的换填处理,通过计算在河坡2.4 m 高程以下采用黏土包坡方案,黏土包坡平均厚度约0.8 m,压实度不小于0.91,同时在坡角处增设倒梯形碎石反滤体,从而保证了砂土段河坡的稳定。新孟河运河以南段采用黏土包砂技术的边坡防护总长约30 km。

3.4 新孟河工程水生态修复措施研究

新孟河工程引水后对运河以南主要支河(鹤溪河、夏溪河、湟里河)、滆湖、出入滆湖河道的水动力过程、水质和生态环境影响及穿越城镇河道水体污染较重的特点,开展支河河口生态修复、滆湖水动力与生态环境综合治理、入太湖河道生态修复与水质提升等研究。

通过建立新孟河工程主干河道及沿线河湖区域一维、二维耦合的水动力泥沙及水质数学模型和河流生态学评估模型,通过数值模拟揭示新孟河工程实施前后运南支河、北干河入湖段、滆湖及入太湖河道(太滆运河段和漕桥河段)的水动力条件、泥沙输移变化特征,以及不同水动力环境下氮磷在湖区的输移和分布规律,研究制定新孟河工程运南段无闸控支河口外源截污—内源治理—生态修复的综合治理方案,研发引排水入滆湖口门“工程导沙+生态减污”相结合的水沙生态综合控导技术,提出过水湖荡生态净水湿地构建及细泥沙削减水体磷负荷技术等,形成新孟河工程引水沿线河湖生态修复及水质提升总体方案,该方案具有水沙控导、污染物消减、生态栖息地改善等综合效果。

4 展 望

新孟河工程建成后,将进一步完善太湖流域引江济太布局,增加引江入湖水量,加快太湖西北部湖区的水体流动,促进太湖湖体的水流循环,改善太湖、洮湖、滆湖特别是太湖西北部湖湾的水环境状况;增强湖西地区洪水北排长江的能力,提高太湖流域湖西区域的防洪标准;配合流域其他引水工程,可提高流域、区域水资源配置能力。

工程运行阶段,要进一步优化丹阳水利枢纽及沿线控制建筑物等工程运行调度,充分发挥沿江引水泵闸和工程沿线控制建筑物的作用,要加强对入湖通道水量、水质监测,开展入太湖水体增加对太湖水体水动力改善效果研究,促使太湖西北部湖区水体有序流动;要完善排涝期间奔牛水利枢纽等工程运行调度方案,进一步协调运河排水和运南片区排水关系,发挥工程防洪排涝功能,更好减轻区域排涝压力。