岳石文化动物遗存初论*

郭荣臻 曹凌子

随着动物考古方法的传入,国内考古工作者在越来越多的考古遗址开展了动物考古研究。就海岱地区既有考古发现来看,因着相关发掘者的重视与研究者的关注,后李文化、北辛文化、大汶口文化、海岱龙山文化等阶段的动物遗存概况已渐趋清晰,大致呈现出家养动物种类逐渐增多、比重日渐提升的趋势。近年来,关于该区域晚商—两周时期动物资源利用状况的学术成果频出。与之相较,文化发展和社会演进阶段承前启后的岳石文化时期,动物资源获取、利用情况及其所反映的农业经济状况还不甚清晰。虽然学界对该问题有所提及,但并未展开论述,专题研讨仍付阙如。得益于田野考古的进行和多学科合作研究的开展,对岳石文化动物遗存综合考察的条件初步具备。笔者拟就此问题略陈管见,不当之处,恳请方家批评指正。

一、岳石文化动物遗存的考古发现

根据研究性质,可将考古工作所获的岳石文化动物遗存分为系统动物考古研究所获与非系统动物考古研究所获两大类。前者指在考古发掘过程中系统采样、鉴定分析的研究,考虑到量化分析的需要与各地考古工作的实际,采样单位数量至少要在10个以上,可能更具可信性;后者虽然也系考古发掘所得,并部分鉴定了种属,但或未系统采样、或采样单位数量过少、或对于具体动物种属未加公布,据其判断时人生存状况的代表性有限。此外,各遗址出土的多种骨、角、蚌、牙等器物也是动物遗存的组成,但在考古发掘报告或简报中此类器物的种属甚至类别多不明确。

图1 出土有家养动物的岳石文化遗址分布图(图片系笔者据遗址所在位置绘制)

就已刊发掘资料和动物考古报告而言,开展过系统动物考古研究的岳石文化遗址为数尚少,仅烟台照格庄、泗水尹家城、济南彭家庄、淄博桐林4处。惟前二者问世较早,未进行最小个体数、肉食量等统计。但就可鉴定标本数来看,照格庄、尹家城遗址皆以家畜为大宗,野生动物骨骼数量相对较少。彭家庄遗址动物骨骼的可鉴定标本数、最小个体数皆以猪为最,狗次之;肉食贡献率亦以猪为最,牛次之。桐林遗址动物骨骼的可鉴定标本数以猪为最,鹿、牛、狗次之,余者较少;最小个体数仍以猪为最,鹿为次,黄牛也有一定比重。

在系统动物考古研究以外,另有一些遗址在发掘中也收获有动物骨骼及其制成的生活、生产用具,其中有一些种类亦得以鉴定。如表1(见次页)所示,其中的夏邑清凉山、济南王推官、桓台史家、烟台芝水、长岛大口等遗址虽也出土有猪、狗、牛、羊等动物骨骼,但由于工作性质非系统动物考古研究,这几种动物是否确系家养尚存疑问,但根据所在时代及其他遗址所见动物遗存推测,这些动物确系家畜的可能性较大,或者其中有一部分具备属于家畜的可能。

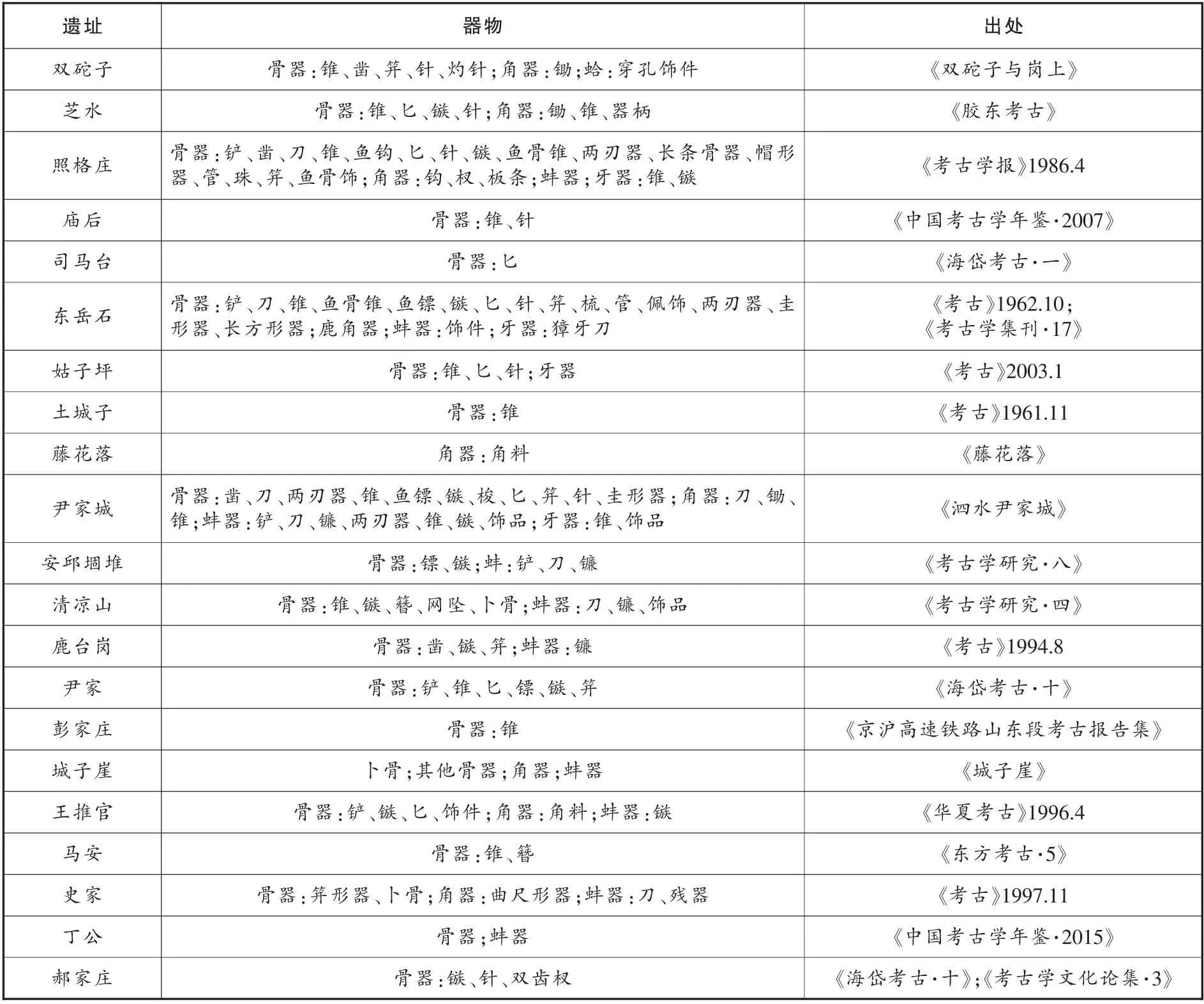

表1 岳石文化可鉴定种属动物遗存一览表①

二、岳石文化先民的动物资源利用策略

与植物资源相若,动物资源在人们生活中扮演着重要角色。时代愈早,动物资源所占比重愈大。据不完全统计,动物骨骼可以用以制造工具,肉身可以提供人们所需的蛋白质、脂肪等营养,皮毛可以用以制作衣服被褥等,活体动物还能被用作仪式活动的媒介抑或供人们作为宠物等饲养。

(一)器用

据不完全统计,岳石文化诸遗址多出土有骨、角、蚌、蛤、牙等所制成的器具。具体器物类型有锄、铲、刀、镰、凿、锥、镞、鱼钩、鱼镖、网坠、匕、针、笄、刃形器、圭形器、长条形器、板条、饰件、卜骨,等等(见33页表2)。就这些器物类型来看,既有生活用具,亦有生产工具。锄、铲、刀(半月形双孔石刀)、镰等农具的数量、制作技术、使用方式皆指向了岳石文化农业的发展水平,笄、珠、管、帽形器等装饰品也在一定程度上反映了时人审美意识及文化生活。

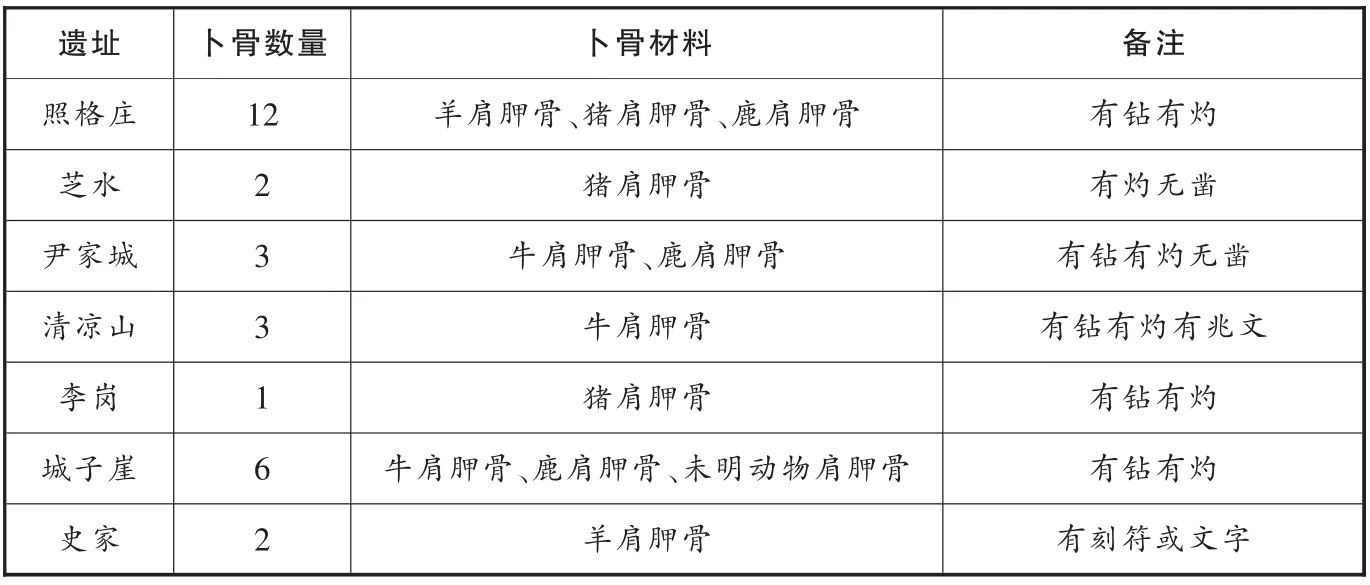

表2 岳石文化诸遗址骨、角、蚌、蛤、牙制工具一览表

(二)食用

肉食长期以来是史前先民动物资源利用的主要方式,食用是时人对动物资源的另一项重要用途。就可鉴定种属的动物骨骼来看,岳石文化的动物资源有家畜和野生种两大类,饲养、捕捞或狩猎也是各聚落动物资源获取的主要模式。照格庄、尹家城、彭家庄等遗址的系统动物考古研究显示,家养动物的可鉴定标本数、最小个体数、肉食贡献率都远高于野生动物遗存。既反映了时人的动物性食物资源策略,也体现了家畜饲养业的发展程度。在时人生业中,肉食资源的获取以多种家畜饲养为主,狩猎捕捞为辅。这种肉食资源的使用方式,也在一定程度上指向了岳石文化先民的农业复杂化程度。

家养动物中,除中国本土起源的家狗、家猪外,龙山时代已从域外传入“早期中国文化圈”的羊、牛等动物继续为岳石文化先民所养殖。狗、猪、牛、羊等多种家畜的养殖利用,粟、黍、稻、小麦、大豆等多种作物的栽培利用,使得岳石文化成为“史前食物全球化”时代浪潮的重要组成部分。上述家养动物尤其后三者提供了稳定的肉食资源。牛、羊等所提供的奶水可能也是时人饮食生活的组成。肉、奶类食物对时人果腹、提高营养和身体素质具有重要作用。

家畜以外,野生动物资源仍是时人肉食的重要补充,尤以哺乳动物为甚。其中的鹿类为数众多,且广泛见于诸遗址,可能是当时另一类重要的动物资源。有研究显示,中原地区新寨文化先民可能已经使用了驯化鹿类。囿于工作力度,目前尚不清楚岳石文化先民是否有类似的养殖模式,但频见的鹿类骨骼、角料及鹿角类工具等表明这类动物在聚落生活中的重要性。

水生动物是时人食物资源的另一大来源,多种类别的蚌、蛤、鱼、鳖等提供了不同口味的肉食。胶东半岛、辽东半岛、鲁东南等地部分遗址近海,有些资源可能来自海洋捕捞;岳石文化其他文化类型虽分布于距海较远的内陆地区,但多数遗址位于河边阶地或台地上,临河近湖的优势有利于渔猎活动的开展。前述诸遗址中的鱼镖、鱼钩、杈等工具即时人用于获取水生动物资源的工具。动物遗存及工具种类都显示了水生动物资源在时人生活中所扮演的角色。

(三)物用

广义的物用泛指所有生活资料,这里仅指动物皮毛等资源的利用。由于年代久远,属于有机质的动物皮毛难以保存下来,但它们在时人生活中的作用似不宜被低估。以羊为例,在既往研究中,新寨文化—二里头文化的新寨遗址、四坝文化的西城驿遗址先民饲养绵羊的行为被认为与获取羊毛等次级产品的初衷相关。在岳石文化的家羊中,品种多系绵羊,绵羊具有产量高、保暖性好等特征。从情理上讲,时人可能不会仅食其肉、饮其奶而置毛、皮等优质资源于不顾。不惟绵羊,黄牛、猪、狗、鹿及其他大型哺乳动物的皮、毛亦是良好的保暖等材料,可用以制衣帽、被褥等,不排除时人加以利用的可能。

(四)仪式用

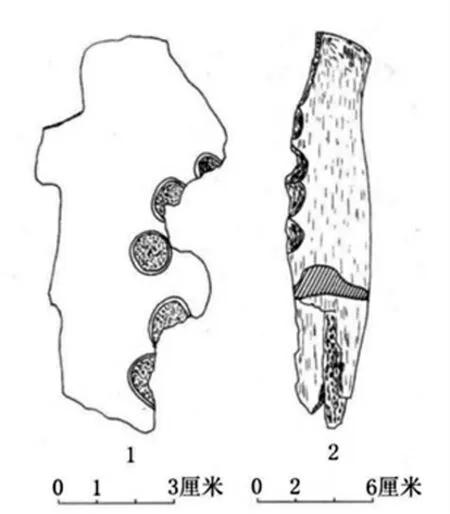

除与生活、生产相关的使用方式外,部分动物遗存可能与当时社会的精神生活相关,被用于仪式性活动之中,如卜骨及可能性的祭祀坑等。

出土有卜骨的岳石文化遗址计烟台照格庄、烟台芝水、泗水尹家城、夏邑清凉 山、济南城子崖、桓台史家等6处,分属胶东、鲁中南、豫东、鲁北等地。虽用以制作卜骨的动物种属略有差异,涵盖牛、羊、猪、鹿等类别,但这些卜骨有钻有灼,个别甚至存在文字及刻画符号,确系当时社会生活中的重要用具,在当时社会生活中扮演着祭祀占卜等重要角色。

据韩建业先生研究,卜骨类文化因素原生于甘青地区,在龙山时代经由老虎山文化传入黄河中下游地区。岳石文化此类因素可能继承了已传入本文化区的海岱龙山文化的此类因素,亦可能是二里头时代再次由其他区域传入海岱地区。越来越多的考古记录显示,海岱地区龙山时代至二里头时代的卜骨类文化因素当是不同区域文化交流的反映,且增添了动物骨骼的用途。

表3 岳石文化卜骨信息表

图2 夏邑清凉山遗址所出卜骨(采自原发掘报告)

长岛大口遗址的兽坑有2处,编号分别为S1、S8,出土有猪、狗。两坑皆呈长方形竖穴状,前者残长、宽、深分别约1.1、0.62、0.25米,后者残长、宽分别约1.6、0.58米。前者的兽骨上夹杂有小石子、海蛎壳、马蹄螺等,且改兽坑的西北角另有一小坑,坑内有石块3层,中层石块呈“品”字形布局;后者的兽骨上压有大石块6个。有鉴于上述发现,发掘者推测这2处兽坑被用于祭祀的可能性较大。

当然,由于发掘报告未陈明S1、S8的猪、狗骨骼系二坑兼而有之,抑或分别存在。就兽坑尺寸及相关遗迹现象来看,除可能性的祭祀活动外,这类遗迹也可能是圈养活动的反映,现有考古记录尚不能排除猪、狗骨骼上所压石块系猪圈、狗圈等设施坍塌后所致的可能。早在大汶口文化时期的胶州三里河遗址,便已存在可能性的猪圈设施(H227)。 虽然不能排除大口遗址相关迹象与圈养相关的可能,但考古现象似乎与人类特殊活动相关的可能性更大,这一问题可留待新的工作加以验证。

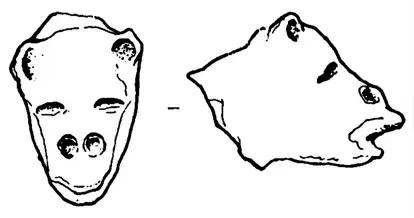

(五)宠物用

成为家养动物以来,狗在人们生活中扮演着重要甚至特殊角色。据袁靖先生研究,古人驯化狗的主要用途有狩猎、看家护院或作为宠物玩耍等。虽然家狗亦能为人类提供肉食资源,但因其生前具备的宠物娱乐功能、看家护院功能乃至狩猎等功用,在时人生活中所扮演的角色更加多样、更加复杂。除动物骨骼证据外,烟台芝水遗址曾出土过1件残夹砂灰褐陶兽头,与狗形似,双目微闭,憨态可掬(图3)。虽发掘者未公布具体尺寸,但就同一幅图其他工具尺寸来看,这件疑似狗头残长不足5厘米,为玩具的可能性不小,大抵系其宠物用途的象征意义延伸。

图3 烟台芝水遗址疑似陶狗头(采自原发掘报告)

在上述功能以外,动物资源可能在岳石文化时人生活中还有其他用途,如药用、作战用等。不过囿于既有考古工作力度及史料记载状况,目前尚不能获悉时人是否已开发了这些功能并用于日常生活之中,这些基于后世历史时期情形的推断有待于进一步的考古工作来加以证实。

三、岳石文化动物资源所反映的自然环境状况

岳石文化的动物尤其是家养动物种类大致承袭了海岱龙山文化的既有种类,并为本区商周时期家畜饲养制度及其他动物资源利用奠定了基础。除与时人农业经济、生业活动的关联外,作为生态系统的重要组成,动物遗存尤其是非家养动物在一定程度上可以作为当时自然环境的衡量指标。

除具有广域适生性的家畜及部分野生动物外,岳石文化的部分动物遗存具有一定的环境指示意义。部分鱼类、贝类皆系淡水生物,暗示了遗址周边河流、湖泊的存在;而麋鹿喜温湿、沼泽等地,在平原地带常见,暗示了相关遗址周边温暖湿润的环境;豪猪喜温,适生于森林及其附近的开阔地带,暗示了相关遗址周边温暖环境及可能性林地的存在;现代獐适生于淮河以南地区,在海岱地区史前环境演变中具有一定的指示意义,此类动物遗存的存在暗示相关遗址周边可能存在的暖湿环境。竹鼠适生于山地竹林中,挖洞穴居,暗示了相关遗址周边天然竹林的存在与良好的气候条件。

距今4000年左右的气候事件对中国史前多地的文化与社会发生了影响,就海岱地区来看,虽然有证据显示岳石文化时期气候有向干冷转化的趋势,但这场气候事件对时人的影响究竟有多大,是否足以导致文化衰落,目前还是争讼未决的学术难题。此外,就农业经济的持续发展、稻作农业的继续存在、植物遗存中芦苇及莎草科等喜湿植物的存在、动物遗存中喜暖湿物种等现象来看,这场气候事件对海岱地区各区域、各聚落的影响程度可能存在差异。区域尺度、文化尺度的环境考古工作仍待继续开展,动物遗存在古环境重建方面有巨大潜力可挖。

四、岳石文化动物考古现状的思考

虽然考古工作揭示了部分岳石文化的动物遗存,但与商周时期、龙山文化乃至大汶口、北辛、后李诸文化相较,岳石文化的动物考古研究相对滞后,主要表现在以下几方面:1.工作开展较少,系统动物考古研究为数少,有代表性的岳石文化动物考古个案研究力度不够;2.地域分布不平衡,照格庄、尹家城、王推官、郝家庄等岳石文化地方类型虽有遗址开展过相对系统的研究,但土城、万北、安邱堌堆、南城孜等岳石文化地方类型的动物考古工作仍付阙如;3.工作不深入:与海岱地区史前其他时期遗址开展的人与动物骨骼碳氮稳定同位素、锶同位素甚至DNA等科技考古研究相较,岳石文化动物遗存的多学科综合研究亟待开展。

有鉴于此,在今后的考古发掘中,应继续系统采集动物骨骼,送交相关动物考古工作者进行鉴定与统计分析;有针对性地对工作较少的区域开展考古工作,配合考古调查采集骨骼乃至土壤样品,从重浮结果中寻找动物遗存证据;珍惜考古发掘机会,在骨骼鉴定之余,辅以其他科技手段,尽可能多地提取与当时社会有关的信息。此外,重新审视旧材料,对岳石文化遗址所出但未得以鉴定的动物遗存开展动物考古工作,并对骨角蚌蛤牙等所制成的人工器物加以深研,或有利于对岳石文化先民的动物资源利用策略产生更新、更深的认识。

五、结语

综上,学界目前对岳石文化有针对性的系统动物考古研究工作为数尚少,但所获动物遗存具有地域的广泛性,在一定程度上大致反映了时人对动物资源的利用策略。在时人的生业系统中,猪、狗、牛、羊等多元化的家畜饲养方式暗示了农业复杂化在海岱龙山文化基础上继续发展。除用以制作工具、提供肉食来源等主要用途外,动物皮毛的开发、精神生活中的占卜、祭祀及娱乐玩耍等也是动物资源用途的重要构成。需要说明的是,无论与海岱地区后李至龙山文化诸时期,抑或与大致同时期的中原地区二里头文化相较,考古工作所见的岳石文化动物遗存为数尚少,多学科合作研究暂付阙如,有待于在今后的考古工作中予以关注。随着田野考古工作的持续与研究的深入,对这一问题犹有进一步审视的需要。

①各遗址所出骨、角、蚌、蛤、牙等器物中,种属明确者亦列于此,未被确定种属者及蚌、蛤器未予统计。姑子坪、郝家庄等遗址虽未见鉴定到种属的动物遗存,但出土有大量动物骨骼,亦值得注意。