微创锁孔搭桥治疗烟雾血管病

徐斌,廖煜君,徐锋,李智奇

烟雾病(moyamoya disease,MMD)是一种特殊类型的脑血管病,东亚地区高发,表现为双侧颈内动脉末段和(或)大脑前、中动脉起始段慢性进行性狭窄和闭塞,伴局部特征性的烟雾状血管形成。前者可导致脑缺血,后者及其他代偿血管则可能因破裂造成不同类型的颅内出血[1]。由于该病特征性地累及颈内动脉末端的“T”字路口,使Wills环的一级代偿功能彻底失效,由此引起的脑缺血往往更早出现且更为严重。近年来该病在国内的发病率逐年上升,且主要累及儿童及青壮年,危害极大。根据诊疗指南和共识,MMD和烟雾综合征的鉴别需要排除数十种伴发疾病,但二者的治疗基本一致,因此在临床实践中逐渐将二者统称为烟雾血管病(moyamoya vasculopathy,MMV)。

1 常用术式

脑血流重建是治疗MMV的首选方式,手术方式很多,可概括为直接手术、间接手术和联合手术三大类。对成年患者首选的是联合手术,能充分发挥直接和间接手术二者的优势,兼顾近期和远期疗效,充分利用颈外动脉系统的血流对颅内供血。近年来主流观点普遍认为骨窗越大越好,有利于扩大间接手术的受益范围[2-4]。

2 存在的问题

间接搭桥的疗效总是不能尽如人意,尤其在成年患者。笔者经验表明,联合手术后有近一半成年患者的间接部分完全不起效或非常有限。即便有间接吻合形成,大多也只能灌注皮层和皮层下的表浅组织。其血管新生的效果类似灌木丛(或草皮),面积可以很大,但扎根较浅,按体积算就明显缩水了。从这个角度来看,Matsushima分级存在一定的局限性,因其仅从侧位造影的二维平面进行评价,可能会夸大间接手术的效果。由于间接搭桥的血流难以到达深部结构,无法降低烟雾状血管等代偿支的血流负担,因此难以降低MMD的再出血风险,而这与日本成人出血型烟雾病临床试验JAM Trial的研究结果是相符的[5]。因此日本的MMD诊疗指南推荐在成人患者进行直接搭桥,或包含直接搭桥的联合手术,尤其是出血型患者。综上所述,间接搭桥是一种效率较为低下的手术方式,虽然扩大皮层暴露和贴敷范围可能扩大受益范围,无形中也增加了损伤的风险,而带来的仅仅是浅表结构的血流改善。

相比之下,直接搭桥则类似于乔木,扎根深,可以反流至M2甚至M1,进而通过大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)网络供应大范围的脑组织,可以降低烟雾状血管、脆弱的侧支代偿(如脉络膜前或后动脉远端的扩张分支),甚至后循环的血流负担,诱导周围型动脉瘤的缩小或消失,进而降低MMD的出血风险。从这个角度来看,直接搭桥是一种更为高效的术式,只需要很小切口和骨窗,就可以直接接入MCA网络,利用原有的血管网进行供血。而在后续的血流分配上,会基于“水往低处流”的基本物理规律运行,哪里缺血更严重,灌注压更低,自然会分配到更多的血流,而不需要过多的人工干预。技术上讲,只要能在术前对供受体动脉进行精准定位,就可以通过直径1.5 cm左右的骨孔进行直接搭桥[6,7]。

由此可见,直接和间接搭桥的效益和创伤并不成正比。强调大暴露的间接手术或联合手术,显然与业界倡导的微创锁孔之理念相悖。从另一个角度来讲,这种大切口、大骨窗的巨创手术对患者而言也是巨大的心理负担,可能会导致一部分的患者错失手术良机。这种情况在笔者门诊中并不少见。

3 解决方法

令人欣慰的是,颞浅动脉-大脑中动脉搭桥的供血潜力很大。根据笔者的经验,从形态上看,中长期随访时,颞浅动脉主干(耳屏前段)的直径可以出现明显的扩张增粗,个别可达3.5 mm,几乎接近成年女性颈内动脉的直径;从血流量的半定量测量来看,术后早期部分病例的桥动脉血流量即可达100 mL/min甚至更高[8]。这些研究结果都颠覆了临床对其低流量搭桥的认知,至少应当称之为可变流量搭桥。结合术后造影随访显示的供血范围(Matsushima分级),完全有理由相信颞浅动脉-大脑中动脉搭桥可以灌溉整个MCA供血区。

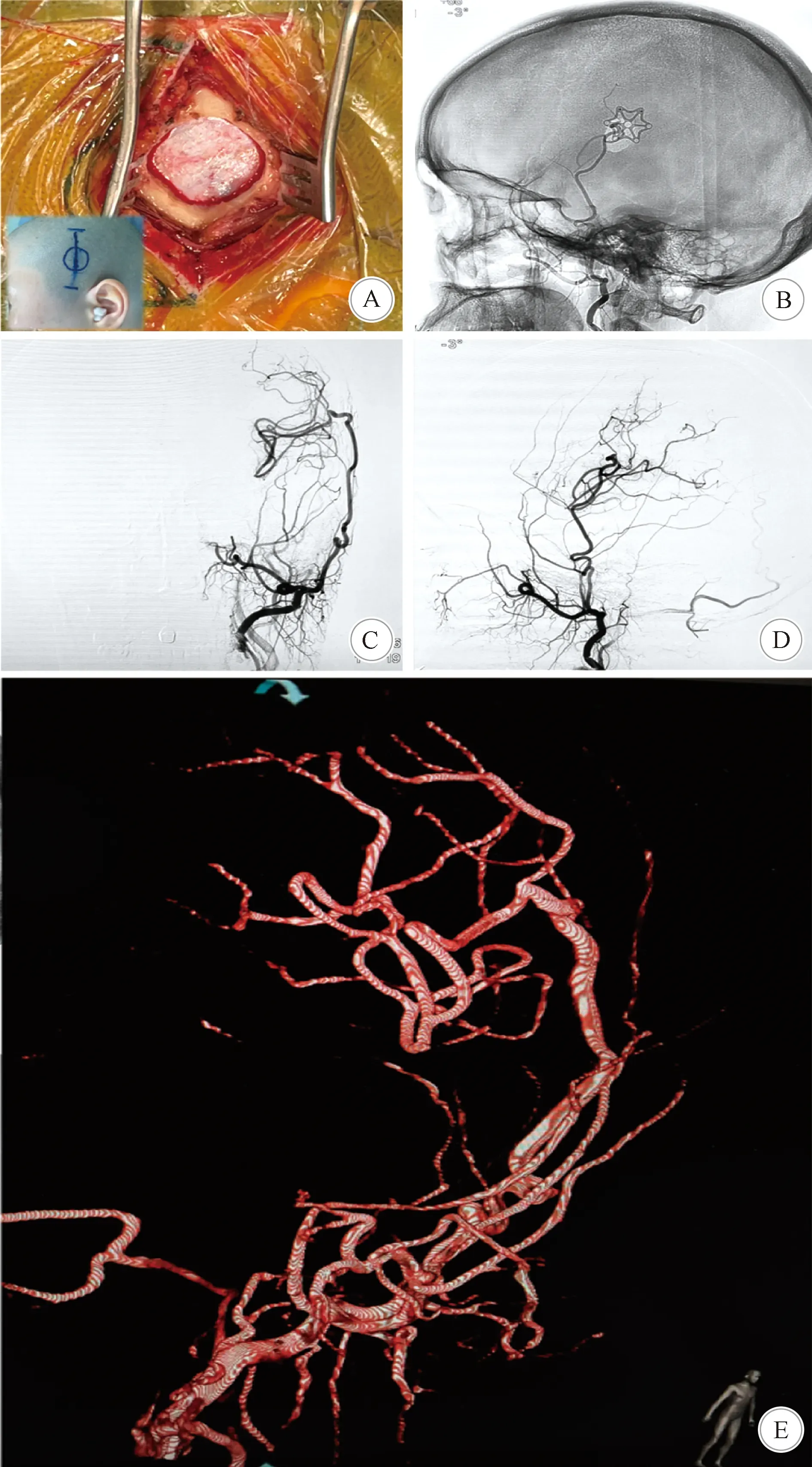

综上所述,微创锁孔搭桥治疗MMV具有理论和技术可行性,又有来自患者的临床需求。笔者在一组严格筛选的病例中进行了颞浅动脉-大脑中动脉的微创锁孔搭桥,采用颈总动脉的三维造影选择供受体动脉,供体首选颞浅动脉顶支,在其行程前后(侧位投影)1 cm范围内寻找皮层支作为受体动脉,将二者距离最小处作为吻合点,作直径1.5~2 cm的锁孔,进行端侧吻合。理想的候选动脉之间仅间隔颅骨和颞肌的厚度,约1 cm(图1)。结果表明,这种术式既能保证疗效(症状改善和供血范围),又能大幅减少创伤,消除或减少患者的恐惧和排斥心理,接受度明显高于经典的联合手术。

A:皮肤颞肌切口及骨窗; B:左侧颈外动脉侧位非剪影片,示颞浅动脉从直径约1.5 cm的骨窗处入颅; C、D、E:分别为左侧颈外动脉正侧位及3D重建,示桥动脉通畅血流可灌注至M1-2连接处,并通过MCA网络供应其2/3以上的供血区 图1 锁孔搭桥术中所见及术后影像随访

4 如何提高锁孔搭桥的效能

失去了间接手术的后备支持,直接搭桥成为向颅内供血的唯一希望,如何才能最大限度发挥其效能?笔者通过血流动力学理论预测,结合术中实际测量以及术后随访,提出以下三个值得注意的考量因素:受体血管网的完整性、供受体之间的压强差(δP),以及供受体动脉的血流方向。

4.1 受体血管网的完整性 术后早期,只有通畅的受体血管网才能将颞浅动脉的血流快速地输送至缺血区,避免局部血流淤滞引起过度灌注;长远来看,也并有助于桥动脉的正向重塑,促进其管径扩张增粗。因此锁孔搭桥更适用于早期MMV(铃木Ⅱ期),因为该期病变以M1狭窄为主,远端血管网保留得多较为完好。部分Ⅲ期以上患者,虽然颈内动脉末端分叉部的局部病变严重,烟雾状血管明显,但远端血管网在造影上仍清晰可辨,同样可以考虑进行锁孔搭桥。

4.2 供受体动脉之间的压强差(δP) 根据泊肃叶方程,为提高桥动脉的血流量,外科医生可以调控的因素只有血管的长度和供受体之间的压强差。前者可以通过缩短颞浅动脉长度来减少沿程阻力。压强差则是推动颞浅动脉血流流向颅内的唯一动力,而供体动脉的压强是基本固定的,因此受体和吻合点的选择成为提高压强差的关键。

正常生理条件下,侧裂附近皮层动脉的血流方向呈现远离侧裂的模式,从侧裂深部往外流,在额叶为从下往上,在颞叶为从上往下,沿着血流方向管腔内的压强是递减的。此时,将受体选择在血流的下游区域(即远心端),可以提高供受体之间的压强差。但是MMV患者由于颅内-颅内、颅外-颅内各种侧支代偿通道的开放,其侧裂附近的皮层血流可能表现为指向侧裂的逆向血流。笔者曾在一组病例中报道这种逆向血流在MMD患者中占比为42%[10]。这种情况下,近心端(即靠近侧裂处)的压强反而是低的,因其处在血流的下游区域,选择该处的受体动脉更有利于提高压强差。近期笔者采用测压导丝对受体动脉远、近心端的管腔压强实测,已经证实了这一理论预测。

4.3 供受体动脉的血流方向 根据基本的物理学常识,将供受体动脉的血流方向保持一致,能减少血流对冲和能量损耗。笔者曾对一组病例进行回顾性对照研究,发现顺血流搭桥可以显著减少血流对冲和术后早期可逆性神经功能障碍的发生率,远期来看,可以降低桥动脉的远端阻力,促进其正向重塑[10]。因此血管吻合之前应当先辨识受体动脉的血流方向。如前所述,对于远离侧裂的血流模式者,当受体动脉位于额叶时,应将血流指向上方,位于颞叶表面则指向下方。对于指向侧裂的逆向血流者,则应该与前述相反。

5 不足及挽救性手术

微创锁孔搭桥的不足之处是无法充分利用颈外动脉的血流。但贯穿手术过程的微创理念,使所有可能用作二期手术的潜在供体均获得了有效保护。除了用作供体的颞浅动脉顶支以外,其余头皮动脉(如颞浅动脉前支、枕动脉或耳后动脉等)均保留完好;颞肌仅纵切1~2 cm,几乎不破坏其滋养血管;通过颈外动脉超选择造影,可以识别并避开已形成自发代偿的脑膜中动脉。随访过程如患者仍有症状,可通过多模态的评估手段,针对缺血区进行其他类型的间接手术,如多处钻孔、颞肌贴敷或硬脑膜翻转,甚至利用其余头皮动脉进行额外的直接搭桥。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。