常规MRI、SWI联合第3代双源CT早期鉴别诊断急性缺血性脑卒中血管内治疗后出血灶与碘对比剂外渗的临床价值

韩云鹏,杨立臣,张琳琳

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)是一种临床常见病,具有发病急、病情进展迅速的特点,且致残率、致死率高,危害严重[1]。目前,临床上多行血管内治疗AIS,且疗效显著,但仍存在颅内出血等并发症,但由于血脑屏障被破坏,血管通透性增加,又可诱导血管内治疗后碘对比剂外渗至脑组织间隙[2]。因此,对AIS病人行血管内治疗后进行早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别,有助于指导临床医师及时调整治疗方案以改善病人预后。目前,临床中多采用常规脑部CT鉴别早期出血灶与碘对比剂外渗,但因其特异度低,难以将二者准确区分[3]。近年来,随着影像学技术的不断发展,常规磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、磁敏感加权成像(susceptibility weighted imaging,SWI)、第3代双源CT等单独在AIS血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别中效果显著[4-5]。但关于常规MRI、SWI联合第3代双源CT对急性缺血性脑卒中血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别作用尚不明确。本研究采用回顾性分析,探讨常规MRI、SWI联合第3代双源CT对AIS血管内治疗后出血灶与碘对比剂外渗的早期鉴别效果,以期为临床提供敏感度高、特异度强的影像学鉴别方法提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018年1月—2020年3月大连市第三人民医院收治的164例行血管内治疗的AIS病人的临床资料,其中,男80例,女84例;年龄35~70(58.68±11.34)岁;临床症状:头晕40例,头痛36例,肢体无力39例,偏瘫14例,失语15例,嗜睡38例。随访1个月,观察AIS病人行血管内治疗48 h后进行CT检查判断是否有碘对比剂外渗,其中有40例鉴别出早期出血灶,占24.39%,124例鉴别为碘对比剂外渗,占75.61%。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》中AIS诊断标准者[6];行血管内治疗;于血管内治疗48 h行常规MRI、SWI、第3代双源CT检查;为单侧病灶;具有完整的临床资料者。排除标准:合并精神或语言沟通障碍者;合并有心、肺、肾等重要器官疾病者;存在凝血功能障碍者;鉴别结果与受检者基本信息不符者;本人或家属拒绝对其临床资料进行回顾者;存在脑肿瘤或其他脑部疾病者。

1.3 方法

1.3.1 金标准判断方法 血管内治疗48 h后进行CT检查判断是否有碘对比剂外渗,并以此为诊断金标准。

1.3.2 常规MRI检查方法 于血管内治疗后48 h内使用常规MRI仪器(德国西门子公司生产,型号Magnetom Symphony)对病人头颅进行检查,扫描参数:T1加权成像(T1WI)[重复时间(TR)1 750.0 ms,回波时间(TE)21.8 ms]、T2加权成像(T2WI)(TR 3 598.0 ms,TE 107.3 ms)、磁共振成像液体衰减反转恢复序列(FLAIR)(TR 6 700.0 ms,TE 118.9 ms)、DWI(TR 4 600.0 ms,TE 54.3 ms)、磁共振血管成像(MRA)(TR 22.0 ms,TE 2.6 ms,反转角15°),视野(FOV)22 cm×19.4 cm,矩阵256×224)、SWI(TR 37.4 ms,TE 22.9 ms,反转角20°)、动脉自旋标记磁共振(ASL)(TR 5 369.0 ms,TE 10.5 ms),视野24 cm×24 cm,矩阵226×284,激励次数3,扫描时间6 min。对扫描图像分析,其中SWI-DWI图像上可见高密度灶,记为存在早期出血灶。

1.3.3 SWI检查方法 于血管内治疗后48 h内使用MRI仪器对病人头颅进行检查,扫描后利用系统软件对所得磁矩图进行实时在线技术最小密度投影重建,观察早期出血灶情况。其中重建图像上可见高密度灶,记为存在早期出血灶。

1.3.4 第3代双源CT检查方法 均于血管内治疗后48 h内使用第3代双源CT机(型号Siemens Somatom Force)对病人头颅进行检查,双X线管,A管的管电压80 kV,参考管电流310 mA,B管的管电压Snl50 kV,参考管电流207 mA。利用实时动态曝光剂量调节,螺距0.7,机架旋转时间1 s。扫描后使用系统自带软件处理并重建虚拟平扫图像(VNC)及碘叠加图像(IOM)。其中,VNC图像存在高密度灶,但IOM图像未见高密度灶,记为存在早期出血灶;VNC图像无高密度灶,但IOM图像存在,记为碘对比剂外渗。其中,三项联合诊断选择并联方式进行判断,即任一项拟诊断为阳性者均认为是阳性。

1.4 观察指标 常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合对早期出血灶与碘对比剂外渗鉴别结果;常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合对早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别效能。

1.5 统计学处理 采用SPSS 26.0软件进行数据分析。定性资料以例数或百分比(%)表示,采用χ2检验,采用Kappa检验分析诊断方法的一致性,其中Kappa≤0.4认为一致性较差,0.4

2 结 果

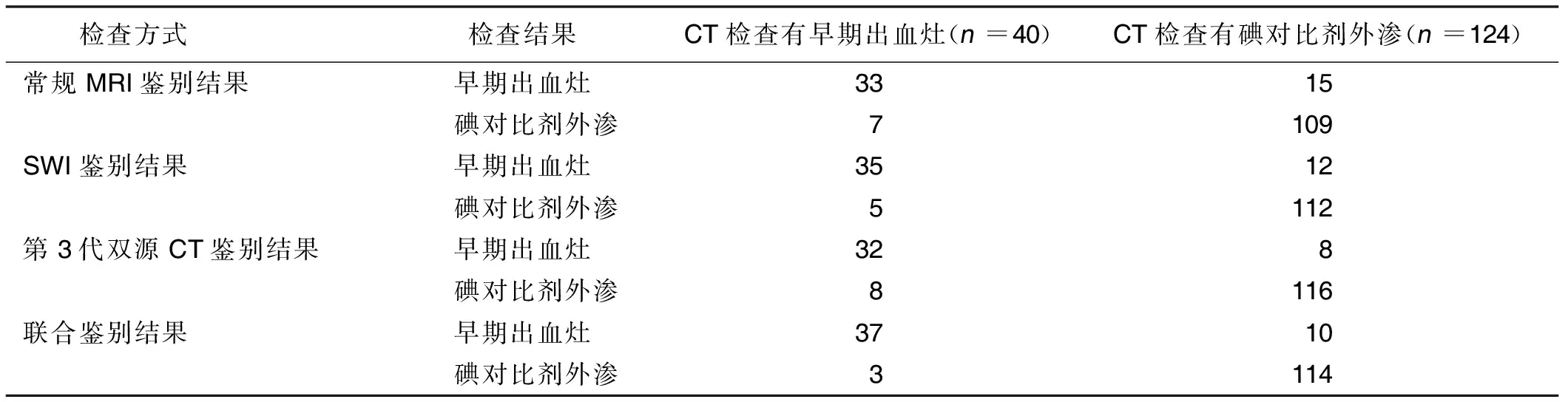

2.1 常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合对早期出血灶与碘对比剂外渗鉴别结果 随访过程鉴别的40例早期出血灶中,33例经常规MRI检查有早期出血灶,7例有碘对比剂外渗;35例经SWI检查有早期出血灶,5例有碘对比剂外渗;32例经第3代双源CT检查有早期出血灶,8例有碘对比剂外渗;37例经联合检查有早期出血灶,3例有碘对比剂外渗。随访过程鉴别的124例碘对比剂外渗病人中,15例经常规MRI检查有早期出血灶,109例有碘对比剂外渗;有12例经SWI检测有早期出血灶,112例有碘对比剂外渗;8例经第3代双源CT检查有早期出血灶,116例有碘对比剂外渗;10例经联合检测有早期出血灶,114例有碘对比剂外渗。详见表1。

表1 常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合对早期出血灶与碘对比剂鉴别结果 单位:例

2.2 常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合对早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别效能 常规MRI对早期出血灶诊断的灵敏度为82.50%,特异度为87.90%,阳性预测值为68.75%,阴性预测值为93.97%,准确度为86.59%;SWI对早期出血灶诊断的灵敏度为87.50%、特异度为90.32%,阳性预测值为74.47%,阴性预测值为95.73%,准确度为89.63%;第3代双源CT对早期出血灶诊断的灵敏度为80.00%,特异度为93.55%,阳性预测值为80.00%,阴性预测值为93.55%,准确度为90.24%;联合鉴别对早期出血灶诊断的灵敏度为92.50%,特异度为91.94%,阳性预测值为78.72%,阴性预测值为97.44%,准确度为92.07%。详见表2。

表2 常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合对早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别效能 单位:%

2.3 常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合鉴别对早期出血灶与碘对比剂外渗鉴别结果与“金标准”鉴别结果的一致性分析 经Kappa一致性检验,常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合对早期出血灶与碘对比剂外渗鉴别结果与金标准鉴别结果的一致性分析均良好(Kappa值分别为0.819,0.803,0.822,0.914,P<0.05)。

3 讨 论

AIS是一种由于脑供血动脉狭窄或闭塞、脑供血不足所引发的脑组织缺血坏死的急性脑血管病,其发病迅速,可在短时间内导致病人的神经功能及脑组织实质性损伤,严重威胁病人的身体健康[7-8]。因此,早期鉴别、短时间内溶栓治疗、促进血管再通、挽救可逆缺氧脑组织是治疗的主要原则。临床上多采用血管内治疗,可以有效实现堵塞血管再通,但血管内治疗后易发生颅内出血,且因血管内治疗后常会破坏血脑屏障,诱发碘对比剂外渗,严重影响病人预后[9-10]。因此,鉴别早期出血灶与碘对比剂外渗对改善病人预后意义重大。目前,临床上对于此类情况鉴别常采用颅脑CT检查,但难于发现病变轻微的隐匿性病灶,易延误病情,影响病人预后[11]。因此,急需寻找灵敏度及特异度好的影像学检查方法以提高该病的鉴别效能。故本研究探讨常规MRI、SWI联合第3代双源CT对AIS血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别效能,实现优势互补,最大限度地提升鉴别效能,以指导该病的临床治疗。

本研究发现,随访过程中,受试者的金标准鉴别中早期出血灶为40例,占24.39%,与相关报道[12]相近,可知在AIS行血管内治疗后早期出血灶的发生风险高,肯定了对AIS血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗进行鉴别的重要性。此外,常规MRI、SWI联合第3代双源CT对早期出血灶与碘对比剂外渗鉴别的特异度及准确度均优于常规MRI、SWI、第3代双源CT单独鉴别的准确度,说明常规MRI、SWI联合第3代双源CT对AIS血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗均有一定的鉴别效能,但联合鉴别效能更佳。常规MRI检查可准确测量AIS病人早期出血灶参数值,较好的评估AIS的血流状态,故可作为AIS血管内治疗后早期出血灶的重要影像学鉴别手段,提示血管内治疗后病情变化,并为AIS后期治疗方案的选择提供依据[13]。SWI对检测血液中的血红蛋白等脱氧成分比较灵敏,能够提供动静脉畸形、出血、铁沉积的确切信息,能够有效鉴别早期出血灶及碘对比剂外渗[12]。第3代双源CT主要是利用碘对比剂及其他物质对X线光子能量的衰减不同,分离不同能量衰减信息以获得碘分布图和不含对比剂的去碘图像。吴芳等[14]研究显示,第3代双源CT在急性缺血性脑卒中病人血管内治疗后颅内出血灶与碘对比剂外渗鉴别中应用可以增大能量差别,提高物质分辨能力,从而增强出血灶与碘对比剂外渗的诊断效能。通过上述分析,常规MRI、SWI联合第3代双源CT对AIS病人行血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别效能均较高,且联合应用的鉴别效能更好。

本研究发现,经Kappa一致性检验,常规MRI、SWI、第3代双源CT及联合检查对早期出血灶与碘对比剂外渗鉴别结果与“金标准”鉴别结果的一致性分析均良好(Kappa值分别为0.819,0.803,0.822,0.914,P均<0.05),可知AIS病人行血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗的金标准鉴别结果与联合鉴别结果具有高度的一致性,证实常规MRI、SWI联合第3代双源CT在此类病人中的诊断效能高,临床推广及应用价值也较高。与既往研究结果相符[15-16],常规MRI是一种利用磁共振现象从人体中获取电磁信号,并重建人体信息的断层成像技术,通过扫描检查可获得早期出血灶数据,为鉴别提供科学依据。SWI是基于不同组织间磁敏感性的差异及血氧水平依赖效应的磁共振成像,对局部磁场变化较为敏感。第3代双源CT虽能提升物质分辨能力,并显著提高图像质量,但当采用低管电压扫描时,由于较低能量的X线穿透能力减弱,将加重高密度物质产生的X线硬化线束伪影。因此,钙化的晕效及对比剂滞留导致的静脉伪影较为明显。且因AIS血管内治疗后的早期出血灶与碘对比剂外渗多存在隐匿性问题,故单独使用常规MRI、SWI、第3代双源CT检查均存在一定局限性,而联合应用可以弥补各自的缺陷,发挥互补作用,有助于临床医师及时发现早期出血病灶部位,及时调整治疗方案,有助于改善预后。因此,常规MRI、SWI联合第3代双源CT应用可提高对AIS病人行血管内治疗后早期出血灶与碘对比剂外渗的鉴别效能,为该病的临床治疗提供依据。

综上所述,建议对AIS病人行血管内治疗后采用常规MRI、SWI、第3代双源CT联合鉴别早期出血灶与碘对比剂外渗,与金标准检查结果的一致性好,效能理想,故联合鉴别有助于尽早确定后续治疗方案,改善临床预后。