振动训练对50~65岁老年人下肢骨骼肌激活特征和生理负荷的影响*

连志强,刘善云△,芦劼明,周鲁星,季雪莹

(1.天津体育学院运动训练科学学院,2.天津体育学院社会体育与健康科学学院,天津 301617)

振动训练是一种利用专门仪器产生的简谐振动作为负荷进行身体训练的方法。振动训练时,振动平台振动会产生一定加速度使机体骨骼肌承受的负荷增加,另外肌肉振动激活牵张反射并使神经肌肉系统产生调节适应,进而改善骨骼肌收缩功能[1]。

研究表明,合理的振动训练对下肢活动功能有积极影响,可以增强其骨骼肌力量[2]、骨密度水平[3]和平衡能力[4]。随着年龄的增加,中老年人肌力水平会呈现增龄性下降,尤其是骨骼肌快速收缩能力明显下降[5],另外中老年人健身方式往往采用中低强度的有氧练习[6],这种锻炼方式对骨骼肌刺激较少,尤其是对高阈值的Ⅱ型肌纤维激活不足,导致中老年Ⅱ型肌纤维萎缩且快速收缩能力严重下降,这是导致中老年人跌倒的重要原因之一[7],所以寻找适合于提高中老年人快速力量的训练方法是十分迫切的。已有研究证实振动训练作为一种被动刺激可以通过激活牵张反射来提高运动员快速力量水平,但目前采用振动训练提高中老年人快速力量的可行性研究较为缺乏,相关研究更多从功能和运动能力变化为主,缺少对振动训练时肌肉激活特征以及运动过程中相关生理负荷的研究。因此,本研究以中老年人为研究对象,观察振动训练时中老年人下肢肌肉表面肌电以及生理生化指标的变化,旨在阐明中老年人进行振动训练时的肌肉激活特征和生理负荷,探讨振动训练应用于中老年人力量训练的可行性,为振动训练的推广以及中老年人科学健身提供一定的实验和理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究对象为28名中老年人(50~65岁),其中男性10人,女性18人。受试者身体健康,无心脑血管疾病、骨关节疾病等。实验前向受试者告知本研究实验流程和注意事项,并签署知情同意书。受试者平均年龄(61.73±4.71)岁,身高(165.41±7.82)cm,体重(66.42±6.95)kg。

1.2 测试指标与方法

振动平台采用Power-Plant pro5振动训练仪(设置频率30 Hz,振幅2 mm),受试者分别在振动条件下(VT)和无振动条件下(NT)进行克服自身体重的静力半蹲练习(膝关节角度为135°),每组持续40 s,共进行5次,间歇80 s。在运动过程中采集下肢主要肌群表面肌电、心率、摄氧量和RPE等,运动前和运动后15 min取肘静脉血(10 ml)测定肌酸激酶和尿素氮。受试者先于振动条件下进行测试,休息48 h再于无振动条件下进行测试。

1.2.1 表面肌电 采用美国NORAXON公司生产的无线肌电遥测系统测试肌电信号,截取第1组40 s静力半蹲全过程分析均方根振幅(root mean square,RMS)、平均功率频率(mean power frequency,MPF)和平均功率频率斜率(mean power frequency slope,MPFs)。测试肌肉包括股直肌(rectus femoris,RF)、股内侧肌(vestus medialis,VM)、股外侧肌(vestus lateralis,VL)、股二头肌(biceps femoris,BF)、半腱肌(semitendinosus,ST)、腓肠肌内侧(medial gastrocnemius,MG)、腓肠肌外侧(lateral gastrocnemius,LG)、胫骨前肌(tibialis anterior,TA)。

1.2.2 心率、摄氧量和主观疲劳感 采用德国CORTEX METALYZER 3B运动心肺功能分析仪测试安静时和运动时心率、摄氧量指标平均值;采用主观疲劳等级量表(rate of perceived exertion,RPE)测试每组练习后即刻主观疲劳度。

1.2.3 血液生化指标 采用罗氏/Roche Reflotron Plus全血干式生化分析仪测定肌酸激酶、血尿素氮。

1.3 统计学处理

2 结果

2.1 受试者完成静力半蹲时下肢主要肌群表面肌电的变化

受试者在完成40 s静力半蹲时下肢肌群肌电RMS、MPF、MPF slope变化如表1所示。VT受试者MHG、LHG、TA RMS显著高于NT(P<0.01,表1),RF、VM、VL、BF、ST RMS显著高于NT(P<0.05);VT受试者VL、BF、ST、MHG、LHG、TA、MPF显著高于NT(P<0.05);VT受试者VM、VL、BF、MHG、LHG、TA、MPF slope显著高于NT(P<0.05)。结果提示:在相同运动负荷下,振动刺激引起机体运动时下肢主要肌群肌电RMS、MPF以及MPF slope的增加,表明振动刺激时下肢肌肉放电程度和放电频率下降速度显著增加。

Tab.1 Changes of RMS,MPF and MPF slope when completing exercise(±s,n=28)

Tab.1 Changes of RMS,MPF and MPF slope when completing exercise(±s,n=28)

VT:Vibration training;NT:Non-Vibration training;RMS:Root mean square;MPF:Mean power frequency;RF:Rectus femoris;VM:Vastus medialis;VL:Vastus lateralis;BF:Biceps femoris;ST:Semitendinosus;MG:Medial Gastrocnemius;LG:Lateral Gastrocnemius;TA:Tibialis anterior*P<0.05,**P<0.01 vs NT

VT RMS(μV) MPF(Hz) MPF slope(Hz/s)NT RMS(μV) MPF(Hz) MPF slope(Hz/s)RF 38.28±19.28*68.34±29.22 -0.62±0.29 20.55±17.07 59.32±28.36 -0.49±0.18 VM 68.93±39.70*61.68±23.85 -0.59±0.22* 46.01±31.16 56.36±23.62 -0.38±0.17 VL 66.93±32.30*69.87±17.35*-0.69±0.18* 45.13±35.76 48.69±12.69 -0.41±0.11 BF 12.32±8.96*51.12±37.21*-0.45±0.29* 7.69±5.59 32.17±8.94 -0.22±0.08 ST 8.65±8.33*55.19±29.65*-0.37±0.21 4.36±5.33 29.72±18.66 -0.19±0.11 MG 19.73±12.26**66.38±33.76*-0.69±0.48* 8.56±6.38 42.92±20.31 -0.37±0.26 LG 22.34±14.36**72.37±37.13*-0.76±0.54* 6.86±6.54 46.33±24.25 -0.47±0.31 TA 9.22±5.68**53.66±47.21*-0.43±0.57* 5.15±2.64 25.12±19.66 -0.19±0.18

2.2 受试者完成5组40 s静力半蹲时心率、摄氧量、RPE的变化

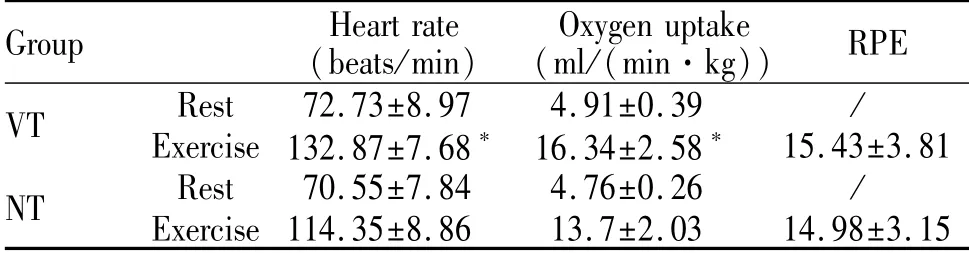

受试者完成5组40 s静力半蹲时心率、摄氧量和RPE变化如表2所示。VT受试者心率、摄氧量均显著高于NT(P<0.05);虽然心率与摄氧量较NT有显著升高,而RPE与NT无显著差异。结果提示:(1)5组40 s振动训练对于中老年人属于中等强度运动;(2)振动刺激引起机体运动时心率、摄氧量的显著提高,表明振动刺激增加运动强度;(3)通过心率和摄氧量测定出来的强度指标与RPE结果不一致,表明振动训练导致的运动强度增加并不会引起主观疲劳感增加。

Tab.2 Changes of heart rates,oxygen uptake and RPE when completing exercise(±s,n=28)

Tab.2 Changes of heart rates,oxygen uptake and RPE when completing exercise(±s,n=28)

VT:Vibration training;NT:Non-vibration training;RPE:Rating of perceived exertion;*P<0.05 vs NT

Group Heart rate(beats/min)Oxygen uptake(ml/(min·kg)) RPE VT Rest 72.73±8.97 4.91±0.39 /Exercise 132.87±7.68*16.34±2.58*15.43±3.81 NT Rest 70.55±7.84 4.76±0.26 /Exercise 114.35±8.86 13.7±2.03 14.98±3.15

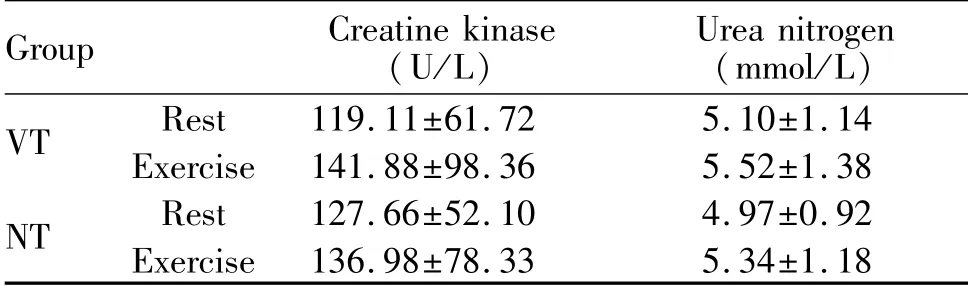

2.3 受试者完成静力半蹲时血液生化指标的变化

受试者完成5组40 s静力半蹲练习前后血液肌酸激酶和尿素氮变化如表3所示。与NT比较,VT受试者肌酸激酶、尿素氮均无显著差异。

Tab.3 Changes of blood biochemical indexes before and after completing exercise(±s,n=28)

Tab.3 Changes of blood biochemical indexes before and after completing exercise(±s,n=28)

VT:Vibration training;NT:Non-vibration training *P<0.05 vs NT

Group Creatine kinase(U/L)Urea nitrogen(mmol/L)VT Rest 119.11±61.72 5.10±1.14 Exercise 141.88±98.36 5.52±1.38 NT Rest 127.66±52.10 4.97±0.92 Exercise 136.98±78.33 5.34±1.18

3 讨论

表面肌电信号可以反应出神经肌肉活动状态特征。RMS反映肌电信号的振幅变化,通常用于分析一定时间内的肌肉放电平均水平;MPF、MPF slope主要反应肌电信号频率的变化,可用来推测活化的运动单位类型[8],在抗阻负荷过程中肌电MPF、MPF slope与Ⅱ型肌纤维活化比例呈正相关[9]。

从本研究RMS测试结果可以看出,静力半蹲施加振动刺激可以增加下肢主动肌和拮抗肌的放电水平。其原因有两方面:一方面是由于垂直方向的简谐振动刺激会改变振动平台上的加速度,根据力=质量×加速度的理论,肌肉所承受的张力由于加速度的增加而增加,因此相关肌肉放电水平会增加[10];另一方面是由于高频振动引起肌肉的快速拉长和缩短,不断刺激肌肉中的肌梭感受器,使初级Ia传入纤维的产生兴奋,引起梭外肌纤维反射性收缩活动增强,刺激潜在的运动单位进一步激活,从而增加参与工作的骨骼肌放电水平[11]。除此之外,本研究发现在施加振动刺激条件下,静力半蹲练习的拮抗肌有显著激活,这是由于振动条件会产生一种失稳状态,在这种失稳状态下维持姿势的稳定,就需要肌肉之间的协调工作,因此产生一定的同步激活现象[12]。中老年人增龄性肌力下降是普遍存在的,随着年龄的增长,人体各运动器官和系统会发生生理性的衰退[6]。因此常规力量训练方法对于中老年人具有一定难度和心理负担,而振动训练可以在不改变动作难度,不改变负荷重量的情况下有效增强肌肉活动水平,同时增强神经肌肉间协调性。

从本研究MPF和MPF slope测试结果表明振动刺激募集了更多的Ⅱ型肌纤维参与工作。大部分肌肉同时含有Ⅰ型肌纤维和Ⅱ型肌纤维,Ⅰ型肌纤维受阈值较低的运动神经元支配,神经冲动传导速度慢,抗疲劳能力强;Ⅱ型肌纤维受高阈值运动神经元支配,神经冲动的传导速度较快,能快速收缩并产生较大的肌张力,但是容易疲劳。在随意运动过程中,运动神经元一般会按照由小到大的原则依次募集[13],但振动训练作为一种外源性机械刺激,骨骼肌需要在很短时间完成快速拉长和缩短,运动神经元不能在短时间依次募集,此时运动神经元就会出现选择性募集,提前募集更高阈值的运动单位以满足肌肉的快速收缩[12]。研究表明中老年人Ⅱ型肌纤维的萎缩速度要显著高于Ⅰ型肌纤维[6],表现为骨骼肌快速收缩能力明显下降,也是导致跌倒发生的重要因素之一[7]。另外,中老年人健身方式往往采用中低强度的有氧练习为主,肌肉收缩速度较慢,强度较小,这种锻炼方式对骨骼肌刺激较少,尤其是对高阈值的Ⅱ型肌纤维激活不足。在传统力量训练中,通常以增加收缩速度和负荷强度才能更好的募集高阈值Ⅱ型肌纤维[13],但这种负荷方式对于中老年人具有较高的风险性。通过本研究发现,振动训练可以在不改变动作难度、动作速度且不增加额外负重的基础上,能够募集更多高阈值的运动单位参与工作,对减缓中老年人Ⅱ型肌纤维的萎缩具有一定的效果。

心率、摄氧量是反应运动强度的重要指标[14]。本研究结果显示,振动刺激在不改变练习动作的基础上增加运动负荷。这是由于施加振动刺激使肌肉工作强度增加所导致,肌肉工作强度的增加会使机体消耗更多的能量,为保证身体机能的正常运行,机体需要提高循环机能来满足骨骼肌活动需求。另外,有研究从流体力学的角度探讨振动刺激对心血管机能的影响,结果表明振动训练会导致毛细血管的代偿性形变而增加组织血流量,从而改善机体循环机能,使机体利用氧的能力提高,血液和骨骼肌之间的物质代谢更加有效,因此导致振动刺激条件下机体摄氧量的升高[15]。此外,本研究对受试者RPE等级进行评定,表明振动与无振动条件下RPE等级并无显著差异,发现RPE与心率、摄氧量的强度评价标准存在不一致现象。这与张帆、王竹影等研究结果一致[16]。由于振动刺激是一种被动负荷,通过肌肉不断拉长和缩短引发张力性振动反射,改善肌群间协调作用促进力量表现,导致受试者在主观强度评价时出现差异,让受试者主观上感觉不费力[4];另外振动训练可促进血液循环,引起肌肉和皮肤血流量升高,肌肉组织间粘滞性降低,提高运动表现和身体机能[17],从而抵消肌肉收缩强度增加而产生的主观疲劳感。这也从侧面反映出振动训练较常规抗阻训练,不会产生过大的心理负担和主观难度。

肌酸激酶和血尿素氮是运动训练中机体对负荷适应情况的重要指标。运动后肌酸激酶的升高主要与运动性骨骼肌细胞损伤或胞膜的通透性增大有关,因此可以作为判断骨骼肌损伤的重要指标;血尿素氮是蛋白质和氨基酸分子内氨基代谢的终产物,当机体负荷适应程度差或者运动量过大时,血尿素氮明显升高[18]。因此,本研究选用肌酸激酶和血尿素氮来判断中老年人进行振动训练的负荷适应情况,以及是否会产生骨骼肌损伤。本研究发现,VT与NT比较,肌酸激酶与血尿素氮的变化均无统计学差异,表明中老年人对振动刺激的负荷适应情况较好,也不会引起肌肉损伤,这也验证了Jingwang Tan等人的研究[19]。

综上所述,50~65岁中老年人采用施加振动刺激的静力半蹲练习可以使机体募集更多的运动单位和更高比例的快肌纤维参与工作,在不增加主观疲劳感的基础上增加运动强度,同时未发现肌肉损伤。