税收、转移支付与顶层收入不平等

解 垩,宋颜群

(1.山东大学经济学院,山东 济南 250100; 2.山东财经大学财政税务学院,山东 济南 250014)

一、问题提出

党的十九大报告提出,我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾,这表明不平衡不充分的发展已经严重制约人民对美好生活的追求。收入不平等是不平衡不充分发展的重要表现,也是影响经济发展与社会和谐的关键因素。根据国家统计局公布的数据,我国近些年的基尼系数均超过了国际警戒线0.4,且有逐年递增趋势,我国的收入不平等现象愈发严重。当然,中国学者估算的中国收入不平等程度与国家统计局公布的数据存在出入。如西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的中国2010年基尼系数是0.61,远高于国家统计局公布的数据,也远高于全球基尼系数的平均值。两者差距悬殊的一个重要原因是数据来源不同,后者属于抽样调查数据,可能存在样本选择偏差以及问卷设计问题。在纠正样本选择偏差后,学者们发现中国的基尼系数在两者之间[1]。然而不可否认,中国近些年来的不平等问题十分严重,尤其是顶层收入不平等(top income inequality)。顶层收入不平等指标所含的重要变量是最高前10%顶层收入者的收入份额,该收入份额数值越大,顶层收入不平等越严重。顶层收入不平等实际上是收入分配状况的一种度量,顶层收入者占据过大的收入份额将会严重影响普通民众的劳动要素所得,降低居民的获得感和幸福感[2-3]。财政的三大职能之一是进行收入分配,税收和转移支付是进行再分配的重要工具,我国税收和转移支付对收入再分配的影响并未达成共识,其对顶层收入不平等的影响更鲜有学者研究。鉴于顶层收入不平等对于社会和谐发展的重要性,在实现共同富裕的大目标下,研究我国税收和转移支付对顶层收入不平等的影响意义深远。

国外学者对顶层收入不平等进行了一系列研究,但国内相关研究较少,研究内容主要包括以下3个方面:一是顶层收入不平等与经济增长之间的关系。学者们将顶层收入不平等嵌入内生经济增长理论模型发现,顶层收入者的收入增长速度存在异质性[2],且现实数据和理论模型往往存在较大差距[3]。尽管在经济发展前期顶层收入不平等与经济增长呈正相关关系,但是经济增长持续时间会因此缩短,且顶层收入不平等会导致收入分配不公愈发严重[4]。二是影响顶层收入不平等的相关因素分析。顶层收入群体的流动性通常较低,财富集聚现象突出,流动性降低通常会加剧顶层收入不平等[5-6]。金融领域租金上涨和全球化也会导致顶层收入不平等加剧[7-9]。同时,企业创新带来技能革新和提升企业机械自动化程度[10]会增加顶层收入者收入水平,进而扩大顶层收入不平等程度[11],因此创新和顶层收入不平等呈正相关关系[12]。家庭调查可能存在样本选择偏差,因此真实的顶层收入不平等程度可能比调查数据显得更加严重[13]。三是不同类型收入的顶层收入不平等分析。一般而言,住房等财富或者资本收入是造成顶层收入不平等的主要原因[14-19],而劳动收入和养老金收入并非顶层收入不平等的主要来源[20-21]。此外,一些学者认为在研究顶层收入不平等的过程中应当关注收入类别、职业和分析单位等差异[22-24]。

财政与税收政策对顶层收入不平等的影响如何?学者们认为,个人所得税是调整和缓解顶层收入不平等的关键措施,个人所得税的最高边际税率下降可能会导致寻租行为的发生以及顶层收入不平等的加剧[25-26],而最高边际税率提升将会缓解财富和顶层收入不平等[27],尽管税率上升同样可能会导致总体经济的收缩。因此,为了应对日益严重的不平等问题,各国应当建立一个更加累进且多层次的所得税体系,使得税收负担逐渐向顶层收入群体转移,以此来缓解顶层收入不平等[28]。尽管国内少有学者关注财政和税收政策与顶层收入不平等之间的关系,但有较多学者研究财政和税收政策对传统收入不平等的影响,也即财政系统的再分配效应。国内相关研究结论并不一致,有学者认为中国财政体系的再分配效应十分有限,甚至无法降低收入不平等[29];但也有学者认为中国财政体系可以降低收入不平等,不同政策的再分配效应存在差异,且具有一定的减贫功效[30-33]。

那么,中国的财政体系(税收和转移支付)对顶层收入不平等的影响究竟如何?这是此次研究的主要问题。基于以往研究,笔者首先构建理论模型分析收入服从的帕累托分布以及带来的顶层收入不平等问题,探究财政体系(税收和转移支付)对顶层收入不平等的影响[11]。其次使用中国具有代表性的微观调查数据(中国家庭营养调查数据库,CHNS;中国家庭跟踪调查数据库,CFPS;中国家庭金融调查数据库,CHFS)匹配理论模型参数,实证分析财政体系对顶层收入不平等的影响效果,并比较不同数据库的实证结果差异。最后提出相关政策建议以缓解中国的顶层收入不平等问题。

此次研究思路为“典型化事实→理论框架→实证分析→国际比较→结论与政策建议”。首先,使用典型微观调查数据绘制中国基尼系数和集中度曲线,剖析中国收入不平等的现实情况,该部分是重要的事实基础。其次,构建理论分析框架分析顶层收入不平等的形成过程、影响因素以及财政体系对顶层收入不平等可能的调节作用,该部分奠定了理论研究基础。再次,使用微观数据库测算中国目前的顶层收入不平等情况,分析中国财政体系在缓解顶层收入不平等方面的作用,并使用不同国家的收入数据进行国际比较。该部分是此次研究的重点内容。最后,根据理论和实证研究结果以及不同国家的财政再分配情况,提出缓解中国顶层收入不平等方面的政策建议。该部分是此次研究的最终目的。

二、典型化事实分析

图1展示的是CHFS数据库财政前后收入的洛伦兹曲线(集中度曲线)。由图1可知,2011年、2013年、2015年和2017年的财政前收入洛伦兹曲线在财政后收入集中度曲线的右下方,表明财政后收入相对于财政前收入的分配状况变好。

图1 财政前后收入洛伦兹曲线(集中度曲线)

2011年、2013年和2015年的子图显示,中国的财政体系(个人所得税和转移支付)对中等收入群体的收入分配作用更大,对顶层收入群体和低收入群体的收入分配作用较小。具体表现是,当收入处于20%~90%分位数时,财政后收入集中度曲线距财政前收入洛伦兹曲线的距离相对较远;当收入处于20%分位数以下及90%分位数以上时,财政后收入集中度曲线距财政前收入洛伦兹曲线的距离相对较近。2017年的子图显示,中国的财政体系对中低层收入群体的收入分配作用更大,对顶层收入群体的收入分配作用较小。具体表现是,当收入处于90%分位数以下时,财政后收入集中度曲线距财政前收入洛伦兹曲线的距离相对较远;当收入处于90%分位数以上时,财政后收入集中度曲线距财政前收入洛伦兹曲线的距离相对较近。可以推断,随着时间的推移,中国财政体系的收入再分配作用不断加强(2017年财政前收入洛伦兹曲线与财政后收入集中度曲线的距离大于2011年、2013年和2015年),但是中国财政体系对顶层收入群体的收入再分配作用有限。那么,中国的财政体系对顶层收入群体的收入再分配效果究竟如何?近些年的收入再分配效果是否改进?这需要进一步地计算和分析。

三、理论模型框架

顶层收入不平等也称为帕累托不平等,该指数中顶层收入者(一般指前10%收入者(1)一方面,以往学者较多关注前1%、5%或10%顶层收入者的收入份额[6,10],并将该份额看作顶层收入不平等的重要衡量;另一方面,理论中的顶层收入不平等涉及前a%收入者总收入占前10a%总收入的份额,当a=10时,意味着前10%顶层收入者总收入占社会总收入(100%)的收入份额,更能直观反映所有民众的收入分配情况。因此,本文重点分析前10%顶层收入者占社会总收入的收入份额,并将其看作顶层收入不平等的关键衡量。)的收入份额是唯一的变量因素,因此顶层收入不平等与顶层收入者的收入份额具有相同的含义,只是数值大小不同,且数值越大,顶层收入不平等越严重。顶层收入不平等指数的构建详见下文。

1.顶层收入者行为

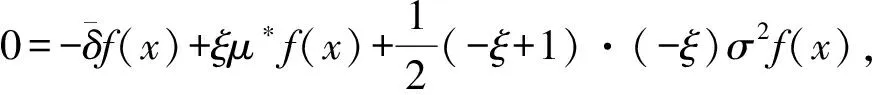

假定顶层收入者具有某种独特的能力,该能力是其获得高收入的主要因素。顶层收入者通常位于各行各业的中高层,在该行业已经取得一定业绩并处于晋升阶段。顶层收入者的生产率为x,实际上可将x看作顶层收入者的人力资本或者创新能力。顶层收入者付出努力将会改进x,x进而会影响顶层收入者的收入。假定顶层收入者的收入与x成正比,也即生产效率能够促进顶层收入者收入。在给定x的情况下,顶层收入者将最大化其效用u(c,l)=lgct+βlglt,约束条件为:

ct=ψtxt

(1)

et+lt+τ=1

(2)

dxt=μ(et)xtdt+σxtdBt

(3)

μ(et)=(1-T)mφet

(4)

为简化分析,假定顶层收入者的消费等于收入,由于收入与人力资本成比例,因此消费与顶层收入者的人力资本也成比例。ct代表顶层收入者的消费。比例参数ψt对个人行为是外生的,所有顶层收入者的比例参数相同。每位顶层收入者均有一单位的时间可供分配,其中,努力工作的时间为et,休闲时间为lt,浪费的时间为τ,τ代表按照政府规章制度办事付出的时间。式(3)表明努力可以提高生产率,且服从布朗运动,其中dBt代表布朗运动标准化的增量。μ(et)代表人力资本的增长速度,其受到顶层收入者努力程度et的影响。σ代表xt在增长过程中的标准差。式(4)体现的是顶层收入者的努力转化为生产率的增长率,其中φ代表技术参数,T代表税率,m代表政府对顶层收入者的补贴程度。以上表明人力资本的积累过程是随机的。

其中Ω=1-τ

式中:V(xt,t)为在时间偏好为ρ的情况下,人力资本水平为x的顶层收入者的值函数,值函数的取值取决于消费和休闲带来的效用、期望效用变化可能带来的“资本收益”以及创造性破坏可能带来的损失,该损失描述了顶层收入者变为普通收入个体后的期望效用变化(Vw(t)-V(xt,t))。Vw(t)代表普通收入个体的值函数;Vx(xt,t)为值函数对xt求一阶导;Vxx(xt,t)代表值函数对xt求二阶导。

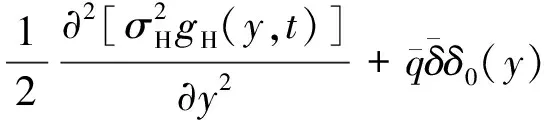

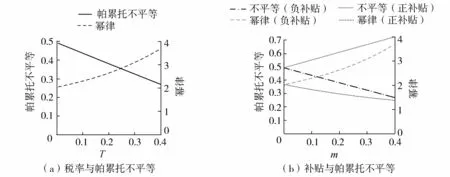

2.顶层收入者的收入分布

假定顶层收入者初始人力资本x的分布为f0(x) ,并且x的变化路径服从布朗运动。创新性的破坏将会使得现有顶层收入者被新生顶层收入个体代替,这种破坏可能源于现有顶层收入者的实际死亡或退休,也可能代表政府的政策行为(例如,政府将专利从现有顶层收入者转移到新的受欢迎个体)。随时间t的推进,人力资本服从的分布为f(x,t),该分布满足的Kolmogorov向前方程为

(6)

(7)

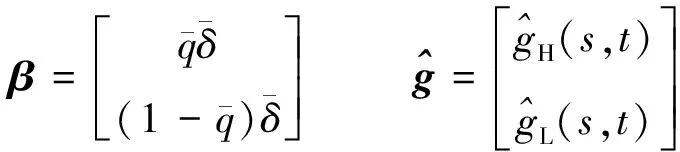

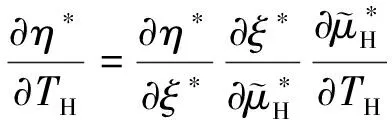

3.顶层收入者的异质性人力资本增长率

为了使理论模型更符合现实情况,税率和补贴程度也分为两种,TH和TL、mH和mL,且TH>TL,mH (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 式(14)和(15)用矩阵形式表达为 (16) 其中 (17) 总之,经过以上的理论模型分析可得以下结果: (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 图3为T和m发生变化时,帕累托不平等与幂律不平等指数的变动趋势。由图3可知,随着税率T的上升,帕累托不平等程度不断减轻,表明税率提升会缩小收入差距,这和现实情况相符,税率由0上升至0.4时,帕累托不平等由0.5下降至0.27。对补贴程度而言,笔者分析了两种情况:正补贴和负补贴(出于国民经济考虑需要限制的产业)。当政府给予某些顶层收入者负补贴的情况下,帕累托不平等程度得到缓解,表明政府对其收入增长速度进行限制的确可以缩小顶层收入不平等,同时政府对其限制程度越高,帕累托不平等程度越轻;当政府给予某些顶层收入者正补贴的情况下,帕累托不平等程度加重,表明政府对顶层收入者增加补贴将会使其收入增长速度更快,进而拉大收入差距最终导致帕累托不平等程度加重,同时政府对顶层收入者的补贴程度越大帕累托不平等程度越严重,这和现实情况相符。 图 和对帕累托不平等及幂律指数的影响 图3 税收和补贴对帕累托不平等及幂律指数的影响 实证分析的前提是选择合适的数据库,通过对比中国知名的微观调查数据库发现,CHNS数据库涉及年份较多,可以分析中国顶层收入不平等的变化趋势; CFPS数据库涉及的农村和城镇样本相对均衡,且包含近些年份(2018年)的数据;CHFS数据库涉及各类资产收入数据,且包含个人所得税信息。此外,3个数据库所包含的政府转移支付类别存在差异,CHFS包含的转移支付类别相对较多,CHNS包含的转移支付类别相对较少,且相关类别的转移支付金额较少,而CFPS涉及的转移支付金额较少(例如贫困补助、低保等),3个数据库各有优势。为了得到更加稳健全面的实证结果,拟采用3个数据库比较实证结果差异,并探讨数据库因素对实证结果可能带来的影响。 CFPS数据库由西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心执行,该数据库涉及个人和家庭的详细信息,主要包含:人口基本特征和就业情况,资产和负债,收入和消费,政府的转移支付和代际转移支付等。该调查目前已经进行五轮,分别为2011年、2013年、2015年、2017年和2019年。由于2019年数据无法获得,使用前四轮调查数据,整理家庭收入、转移支付以及个人所得税等信息。CHNS数据库由北卡罗来纳大学人口研究中心、美国国家营养与食物安全研究所和中国疾病与预防控制中心执行,该数据库涉及的收入和转移支付信息为本研究提供了可能,使用1989—2015年共10轮数据进行研究。CFPS数据库由北京大学中国社会科学调查中心执行,该调查在2008年和2009年进行了测试调查,2010年、2012年、2014年、2016年和2018年进行了全国调查,调查方式分为面访和电访两种形式。抽样方式采用多阶段、内隐分层和与人口规模成比例,共覆盖25个省。问卷单位包含个人、家庭和社区,个人问卷又分为成人问卷和儿童问卷,涵盖社区状况、家庭结构、教育、婚姻、健康、态度观念以及社会交往等信息。使用2010年、2012年、2014年、2016年和2018年五轮调查数据,整理了家庭收入、转移支付及个人所得税等信息。其中,财政后收入=财政前收入-所得税+转移支付。在分析财政体系对顶层收入不平等调节作用的过程中涉及政府转移支付,主要原因是尽管从理论上来看政府转移支付对顶层收入者的收入无明显作用,但现实中政府转移支付在分发过程中可能存在瞄准偏差或者精英俘获,且政府转移支付对底层收入者收入份额会产生影响,顶层收入者收入份额自然也受到影响。因此,从个税和转移支付两个方面来衡量财政体系的再分配作用。描述性统计信息见表1。 由表1可以看出,由于3个数据库包含的年份不同,调查的样本不同,相同变量的描述性统计信息存在差异。CHFS数据库中,人均财政前收入的平均值为20 215.491元,人均财政后收入的平均值为24 145.479元;CHNS数据库中,人均财政前收入的平均值为9 019.546元,人均财政后收入的平均值为9 027.553元,CHNS数据库的人均收入明显低于CHFS数据库的可能原因是,CHNS数据库中包含2000年以前的数据(1989年等),人均收入相对较低;CFPS数据库中,人均财政前收入的平均值为19 587.891元,人均财政后收入的平均值为19 281.883元。3个数据库的家庭规模变量比较接近,中位数均为3,也即大多数家庭的人口数量在3人左右,这和现实情况相符。CHFS数据库和CHNS数据库的城乡变量中位数是0,表明这两个数据库一半以上的样本是城镇家庭;CFPS数据库的城乡变量中位数为1,表明该数据库一半以上的样本是农村家庭。另外,这3个数据库地区变量的中位数均是2,表明东、中、西部样本数量相当。其他变量的描述性统计见表1。 表1 数据的描述性统计信息 实证分析部分包括使用微观调查数据匹配理论模型与计算顶层收入者收入份额(顶层收入不平等)和财政体系再分配效应两部分。 μH代表高增长状态的顶层收入者收入增长率。假定家庭人均收入增长率的90%及以上分位数代表收入处于高增长状态,μH使用家庭人均收入增长率的95%分位数代替。 σH代表高增长状态的顶层收入者收入增长标准差。由于家庭人均收入增长率的90%及以上分位数代表收入处于高增长状态,因此使用家庭人均收入增长率的90%及以上分位数的标准差来代替σH。 表2 匹配理论模型的帕累托不平等数值模拟结果 对CHNS数据库而言,数据本身对应的帕累托不平等η随年份增长呈现出波动递增趋势,但理论模型对应的帕累托不平等η*并未表现出波动递增趋势。CFPS数据库估计的理论模型帕累托不平等与CHFS数据库较为接近(财政前收入),CHFS数据库中2013—2015年、2015—2017年两个年份区间估计的理论模型帕累托不平等为0.714 3, CFPS数据库中2012—2014年、2014—2016年两个年份区间与2014—2016年、2016—2018年两个年份区间估计的理论模型帕累托不平等平均值为0.724 5((0.662 8+0.786 2)/2),但CHNS数据库估计的理论模型帕累托不平等相对较低,这可能与样本不同、所包含的年份不同有关。从整体上来看,理论模型估计的帕累托不平等比数据本身计算出的帕累托不平等数值更大,推测可能的原因是大多数家庭尤其高收入家庭在接受调查时都会隐瞒真实收入(通常是低报家庭收入),因此数据本身计算的帕累托不平等数值偏低。 另外,笔者还根据微观数据整理出以省级为分析单位各个省份的顶层收入者平均税率、平均补贴程度(1+补贴率)、收入平均增长率、收入标准差以及帕累托不平等程度,计算出帕累托不平等程度与顶层收入者平均税率、平均补贴程度、收入平均增长率、收入标准差的相关系数,以此来实证检验理论模型中各个参数与帕累托不平等的关系。其中,相关系数包括皮尔逊相关系数和斯皮尔曼相关系数两种。具体的计算结果如表3所示。 表3 帕累托不平等与理论模型参数的相关性 2.中国财政体系与顶层收入者收入份额 顶层收入者的收入份额能直接体现顶层收入群体的收入状况,此处直接计算了顶层收入群体的收入份额并分析财政体系的收入再分配情况(表4~6)。 表4呈现的是使用CHFS数据库计算的财政前后顶层收入群体收入份额。2011年,对财政前收入而言,前10%收入者的总收入占所有收入总额的46.61%,表明前10%顶层收入者的总收入占所有收入的比重几乎达到一半;前1%收入者的总收入占前10%收入者总收入的22.99%,前1‰收入者的总收入占前1%收入者总收入的15.94%。对税后收入而言,前10%收入者的总收入占所有收入总额的45.91%,与财政前收入相比略微降低,表明中国的个人所得税体系在缓解顶层收入不平等方面起到了一定的作用。对转移支付后收入而言,前10%收入者的总收入占所有收入总额的43.36%,与税后收入相比降低幅度更大,表明中国的转移支付体系在缓解顶层收入不平等方面起到的作用大于个人所得税体系。对财政后收入而言,前10%收入者的总收入占所有收入总额的42.42%,与财政前收入相比下降了一定的幅度,表明中国财政体系在缓解顶层收入不平等方面起到了一定的作用。从财政前后收入份额变化角度来看,前10%收入者的总收入占所有收入总额的比重下降幅度为8.99%;前1%收入者的总收入占前10%收入者总收入的比重下降幅度为3.24%;前1‰收入者的总收入占前1%收入者总收入的比重下降幅度为0.29%。这表明中国的财政体系的确使高收入者的收入份额下降,顶层收入不平等得到一定程度的缓解。 表4 中国财政体系与顶层收入者的收入份额(CHFS数据库) 表5 中国财政体系与顶层收入者的收入份额(CHNS数据库) 表6 中国财政体系与顶层收入者的收入份额 (CFPS数据库) 对财政前收入而言,2011年前50%收入者的总收入占所有收入总额的91.04%,表明前50%收入者的总收入占所有收入的比重达到90%以上,这意味着中国后50%的收入者分摊整个社会总收入的份额不到10%,这也表明中国整体的收入分配不公现象较为严重。对财政后收入而言,前50%收入者的总收入占所有收入总额的88.71%,与财政前收入相比下降了一定的幅度,这同样表明中国财政体系在缓解顶层收入不平等方面起到了一定的作用。 此外,从财政前后收入份额变化程度来看,收入排名越靠前,其收入份额变化程度越小,2011年前10%收入者的总收入占所有收入总额的比重下降幅度(8.99%)大于前1%收入者总收入占前10%收入者总收入比重的下降幅度(3.24%),大于前1‰收入者总收入占前1%收入者总收入比重的下降幅度(0.29%)。2013年、2015年和2017年同样存在此现象。可能的原因是,收入极高的家庭很可能存在瞒报收入(通常是低报收入)和避税行为,最终导致中国的个人所得税体系难以对收入极高群体起到调节作用,因此收入排名靠前的家庭财政前后收入份额变化幅度不大。 总体上来看,财政前后收入份额变化值均为负值,表明中国财政体系在调节顶层收入不平等方面起到了一定的作用,但是调节力度有限,且财政体系对收入极高群体的再分配作用相对更弱。转移支付体系对顶层收入不平等的调节力度大于个人所得税体系,表现在转移支付体系使顶层收入者收入份额降低的幅度更大,这说明中国的个人所得税体系有待进一步完善。 表5和表6呈现的是分别使用CHNS数据库和CFPS数据库计算的顶层收入群体收入份额。CHNS数据库包含的年份有1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年、2011年和2015年。CFPS数据库包含的年份有2010年、2012年、2014年、2016年和2018年。由表5和表6可以看出,无论是CHNS数据库还是CFPS数据库,随着时间的推进,前10%收入者的总收入占社会经济收入总额的比重均呈波动递增趋势。该结果表明,顶层收入者的收入份额出现递增趋势,中国近些年的顶层收入不平等愈发严重。 就个人所得税体系和转移支付体系对顶层收入不平等的调节效果来看,CHNS数据库和CFPS数据库的计算结果均显示,转移支付体系的调节效应基本小于个人所得税体系(CHNS数据库1989年和1993年除外)。具体而言,CHNS数据库中1991年到2015年9轮数据个人所得税体系和转移支付体系使前10%顶层收入者的收入份额下降幅度分别为0.91%和0.82%(1989年)、1.65%和0.31%(1993年)、1.52%和0.17%(1997年)、1.37%和-0.88%(2000年)、0.66%和-0.44%(2004年)、-0.08%和-0.28%(2006年)、-0.17%和-0.14%(2009年)、0.13%和0%(2011年)、5.14%和-0.07%(2015年)。CFPS数据库中2010年到2018年5轮数据个人所得税体系和转移支付体系使前10%顶层收入者的收入份额下降幅度分别为1.19%和0.3%(2010年)、1.8%和0.49%(2012年)、0.97%和0.49%(2014年)、1.01%和0.4%(2016年)、0.98%和0.54%(2018年)。因此,个人所得税体系使前10%顶层收入者的收入份额下降幅度的确高于转移支付体系。总体来看,财政后收入前10%顶层收入者的总收入占社会经济收入总额的比重均下降,尽管下降幅度不大,这表明中国的财政体系在缓解顶层收入不平等方面起到了一定的作用。 图4 财政前后收入前10%收入群体的收入份额 为了更加直观地考察财政体系对顶层收入群体收入份额的调节效应,根据表4、表5和表6中的部分计算结果绘制财政前后收入前10%收入群体的收入份额柱状图(图4)。可以看出,前10%顶层收入群体的收入份额似乎有逐年递增趋势,表明中国的顶层收入不平等现状可能愈发严重。尽管财政体系可以在一定程度上降低顶层收入群体收入份额,但是作用微乎其微。 以上分析表明,不同数据库的计算结果存在差异,这可能与数据库中包含的转移支付类别有关。对CHFS数据库而言,转移支付体系对顶层收入不平等的调节力度大于个人所得税体系;对CHNS数据库和CFPS数据库而言,个人所得税体系对顶层收入不平等的调节力度大于转移支付体系。可能的原因是,CHFS数据库中转移支付包含特困户补助、独生子女奖励金、五保户补助金、抚恤金、救济金、食物补贴、退耕还林、低保补助、教育补贴和住房补助等,其中教育补贴和住房补助很可能给予非贫困家庭(中产阶层家庭),且数额较大;CHNS数据库包含的转移支付有独生子女补助费、困难补助、残疾补助或福利金等,调查的转移支付类别较少,且数额较少;CFPS数据库中包含的转移支付有低保、退耕还林补助、农业补助、五保户补助、特困户补助、工伤人员供养直系亲属抚恤金、救济金等,这些转移支付数额也往往较少。由于CHNS数据库包含的转移支付类别少、数额少,CFPS数据库包含的转移支付数额少导致中低收入者的收入改善幅度较小,因此转移支付体系对顶层收入不平等的调节力度有限。 通过以上分析发现,在进行实证分析的过程中,应当关注不同数据库之间的差异和优势,尽可能地挖掘数据内部的经济关联和经济含义,尽量避免因数据库和样本不同而带来的实证结果偏差,客观分析相关实证结果。 1.考虑隐性收入后的顶层收入不平等 由于家户在接受调查的过程中往往存在瞒报收入行为(通常是低报收入),根据以往的相关研究[34-35],使用CHFS数据库估算不同收入水平下的家庭瞒报系数和真实收入,重新匹配理论模型中的帕累托不平等并计算顶层收入者收入份额的变化情况。 表7呈现的是考虑隐性收入情况下,CHFS数据库计算的帕累托不平等数值与理论模型估计的帕累托不平等数值。由表7可以看出,与未考虑隐性收入情况下的帕累托不平等数值相比,考虑隐性收入使得帕累托不平等数值增大,也即中国真实的顶层收入不平等现象很可能更为严重。2017年财政前收入对应的帕累托不平等达到0.772 9,与理论模型中估算的帕累托不平等数值(0.714 3)十分接近;2017年财政后收入对应的帕累托不平等数值为0.743 4,与理论模型中估算的帕累托不平等数值(0.690 1)也十分接近。另外,帕累托不平等数值的变化百分比均为负值,表明中国的财政体系在缓解顶层收入不平等方面起到了一定的作用。 表7 考虑隐性收入情况下帕累托不平等与 理论模型均衡结果比较(CHFS数据库) 此外,本文计算了在考虑隐性收入情况下,CHFS数据库计算的财政前后顶层收入者收入份额变化(3)篇幅限制,文中未展示相关计算结果,感兴趣的读者可向作者索取。。与表4相比,此处顶层收入者的收入份额明显更高,这也说明中国大多数顶层收入家庭在调查中更有可能隐瞒真实收入。以2011年为例,对财政前收入而言,前10%顶层收入者的收入份额达到75%,明显大于表4中的46.61%;对税后收入而言,前10%顶层收入者的收入份额为75.13%,高于财政前收入指标对应的收入份额,表明个人所得税体系并未缓解顶层收入不平等,反而加重了顶层收入不平等;对转移支付后收入而言,前10%顶层收入者的收入份额为72.94%,比财政前收入指标对应的收入份额低2.06%;对财政后收入指标而言,前10%顶层收入者的收入份额为65.43%,比财政前收入指标对应的收入份额低12.77%。2013年、2015年和2017年的计算结果类似。以上分析同样表明,个人所得税体系对顶层收入不平等的影响低于转移支付体系,中国财政体系对顶层收入不平等的调节作用较为有限。 从2011—2017年4轮数据中,财政前收入前50%收入者的收入份额均超过了95%,2017年财政前收入前50%收入者的收入份额甚至达到97.81%,财政后收入前50%收入者的收入份额也达到90%以上。以上结果表明,考虑隐性收入后,中国的顶层收入不平等更加严重,中国的财政体系对顶层收入不平等的调节作用十分有限。 为了了解国际上不同国家的顶层收入不平等情况,利用卢森堡收入研究数据库(LIS)对不同国家的顶层收入不平等进行测算。该数据库涵盖了欧洲、北美、拉丁美洲、非洲、亚洲和大洋洲约50个国家和地区,各国的调查问卷和数据处理过程统一,包括劳动收入、资本收入、养老金、公共社会福利(不包括养老金)和私人转移支付,以及税费、人口统计学、就业和支出等家庭和个人层面的数据,这些数据为比较各国的收入不平等提供了研究基础。 选取该数据库中12个国家最新测算顶层收入者的收入份额,包括欧洲(英国、德国和意大利)、北美洲(加拿大、墨西哥和美国)、南美洲(巴西、智利和哥伦比亚)和亚洲(以色列、韩国和日本)。其中,发达国家包括英国、德国、意大利、加拿大、美国、以色列、韩国、日本,发展中国家包括墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚。不同国家的顶层收入者收入份额见表8。由表8可以看出,发达国家与发展中国家的顶层收入不平等程度存在差异。 由表8的计算结果可以看出,欧洲的英国、德国和意大利的财政前收入前10%收入者的收入份额均在35%以上,意大利前10%收入者的收入份额甚至达到44.85%,但是财政后收入前10%收入者的收入份额降至24.09%,表明意大利的财政系统在缓解顶层收入不平等方面效果显著。另外,税收、社会保险以及普惠性福利对顶层收入不平等的影响程度大于社会援助系统,表明欧洲国家的税收等普惠性福利系统的收入再分配功能效果显著。欧洲常以高福利国家著称,表8中的计算结果也可以印证该现象。 北美国家中,加拿大前10%收入者的收入份额为31.79%,税收等普惠性福利系统并没有减少该份额反而增加了该份额,社会援助性体系使得前10%收入者的收入份额略微降低,整个财政系统使前10%收入者的收入份额显著降低。墨西哥前10%收入者的收入份额为38.07%,财政后收入前10%收入者的收入份额略微降低,降低幅度为3.19%,表明墨西哥的财政系统并没有显著降低顶层收入不平等程度。对财政前收入指标而言,美国前10%收入者的收入份额为38.56%;对财政后收入指标而言,美国前10%收入者的收入份额为30.75%。尽管美国财政前后前10%顶层收入者收入份额下降了20.26%,但是财政后收入前10%顶层收入者收入份额仍然达到30%以上,表明美国的顶层收入不平等同样较为严重。 南美洲3个国家财政前收入前10%收入者收入份额均高于40%,巴西前10%收入者的收入份额高达47.89%,财政后收入前10%收入者收入份额也在40%左右,表明这3个国家的顶层收入不平等较为严重,且财政体系对顶层收入不平等的缓解作用十分有限。 对于亚洲3个国家来说,以色列财政前收入前10%收入者的收入份额为35.13%,财政后收入前10%收入者的收入份额为28.27%,财政体系使得前10%收入者的收入份额降低了19.53%,表明以色列的财政体系能够在一定程度上缓解顶层收入不平等。韩国和日本财政后收入前10%收入者的收入份额大约为25%左右,这两个国家的顶层收入不平等并不太严重。值得注意的是,韩国的数据是2012年,日本的数据是2013年,这两国的数据离近些年较远,由此无法了解这两个国家近些年的顶层收入不平等程度。 表8 不同国家的顶层收入者收入份额与财政体系再分配 总体上,发达国家财政后收入的顶层收入不平等程度相对较低,发展中国家财政后收入的顶层收入不平等程度较为严重。可能的原因是,发展中国家往往把经济发展放在首位,对于公平的关注度较低,因此常常出现收入分配不公的现象。通过拓展性分析发现,微观调查数据库中的家庭收入信息可能存在瞒报现象,因此实际的收入不平等情况可能更为严重,因而在测算中国收入不平等以及财政体系的调节作用时应当关注隐性收入问题。此外,中国的顶层收入不平等明显高于发达国家,且财政体系对于顶层收入不平等的再分配作用明显低于发达国家。因此,在中国不断推进高质量发展的过程中,应当不断优化财政体系的再分配作用,尤其是对顶层收入不平等的调节作用,这对于促进中国共同富裕起到关键作用。 本文构建了能够产生帕累托不平等(顶层收入不平等)的理论模型,并使用微观调查数据与理论模型匹配,比较了理论模型帕累托不平等数值与实际帕累托不平等数值的差异,计算了顶层收入不平等情况以及财政体系对顶层收入不平等的再分配效应,还探讨了隐性收入对顶层收入不平等数值的影响,并进行了国际比较。创新之处在于:一是以往研究较多关注传统收入不平等,顶层收入不平等更能体现顶层收入者与其他收入者的收入份额情况,更能反映普通民众福祉,因此本文重点研究顶层收入不平等问题。二是基于经典帕累托不平等理论,本文构建理论模型探讨顶层收入不平等的形成过程,将模型参数赋予中国特色,分析财政体系对顶层收入不平等的影响机理,并从实证层面分析中国财政体系对顶层收入不平等的影响效果,期望从西方经典分配理论中获得相关启示。三是比较国际上不同国家财政体系对顶层收入不平等的影响效果,并提出相关政策建议以优化中国财政体系,为中国财政体系改革提供实践支撑和决策依据。 理论模型结果显示:①顶层收入者面临的税率越高,帕累托不平等程度越低;②顶层收入者获得的补贴程度越大,帕累托不平等程度越严重;③顶层收入者的收入增长速度越快、收入波动幅度越大,帕累托不平等数值越大;④顶层收入者面临的冲击越大、其由高收入增长状态转向低收入增长状态的可能性越大,帕累托不平等数值越小。 实证结果显示: a.顶层收入者面临的实际税率与帕累托不平等呈反向相关关系,顶层收入者获得的补贴程度、收入增长速度和收入标准差与帕累托不平等呈正向相关关系; b.中国的财政体系对顶层收入不平等的缓解作用有限,个人所得税体系与转移支付体系对顶层收入不平等的缓解作用存在差异; c.考虑隐性收入后顶层收入者收入份额更大、帕累托不平等程度更严重,理论模型在匹配实际帕累托不平等方面的效果更好; d.发达国家财政后收入的顶层收入不平等程度较低,财政体系在缓解顶层收入不平等方面效果显著,发展中国家财政后收入的顶层收入不平等程度较严重,财政体系对顶层收入不平等的缓解作用十分有限,国际上大多数国家的税收、社会保险以及普惠性福利对顶层收入不平等的影响程度大于社会援助系统。 根据以上结论,提出以下4点政策建议:首先,完善个人所得税体系。由于顶层收入者面临的实际税率与帕累托不平等反向相关,因此适当地提升顶层收入者面临的税率有利于缓解顶层收入不平等。中国当前的个人所得税体系对顶层收入者的收入调节作用十分有限,应当优化个人所得税累进税率结构,适当提高顶层收入者的边际税率,增加个人所得税的累进性,进而改善个人所得税体系对顶层收入者的收入调节作用,最终减少顶层收入不平等。其次,完善转移支付体系。由于顶层收入者获得的补贴程度越大,帕累托不平等越严重,因此完善转移支付体系使转移支付落入最需要的家庭手中是缓解顶层收入不平等的另一重要途径。在实际操作过程中,应当准确登记各个家庭的收入、消费、房产等各项指标,建立政府转移支付对低收入群体的瞄准机制,提升瞄准效率,进而提高转移支付的分配效应。再次,规范收入分配秩序,减少不合理的隐性收入。微观调查数据很难囊括隐性收入,而隐性收入对顶层收入不平等的影响巨大。中国各行各业都存在收入差距,有些行业的收益率极高(例如艺人行业以及近些年流行的直播行业等),应当规范高收入行业甚至各个行业的收入分配秩序,减少隐性收入,使绝大多数收入账面化、透明化,使税收覆盖到经营主体的所有收入中,避免偷漏税现象发生,最终缓解顶层收入不平等。最后,借鉴域外国家财政体系构建经验,完善中国财政体系。域外发达国家的个人所得税和社会保险等普惠性福利体系对顶层收入不平等的缓解作用大于转移支付,中国应当借鉴域外发达、发展中国家财政体系构建的相关经验,增加转移支付等项目的普惠力度,提升个人所得税的调节力度,改善财政体系对顶层收入不平等的调节效果,最终缓解顶层收入不平等。

4.数值模拟分析

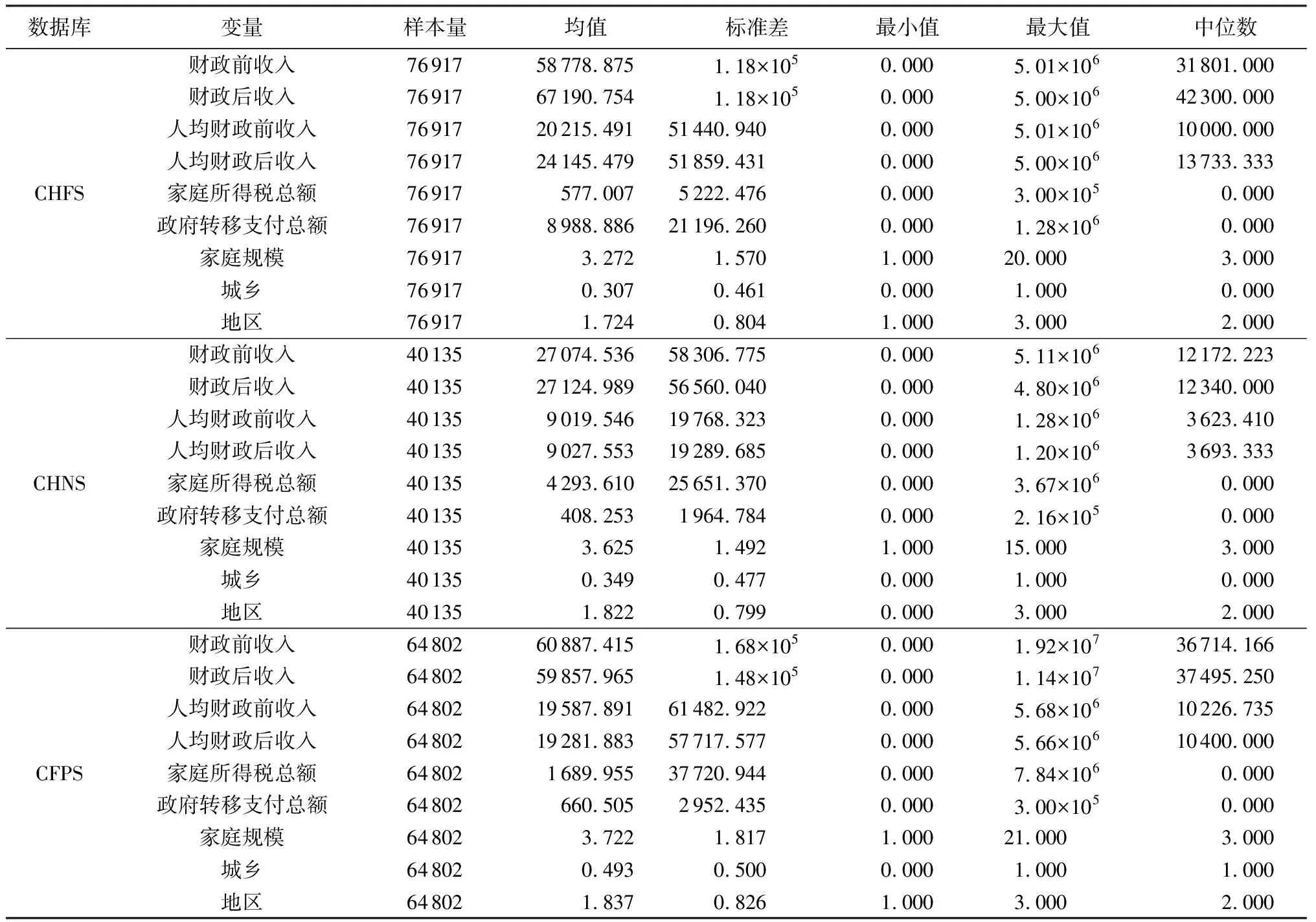

四、数据及相关说明

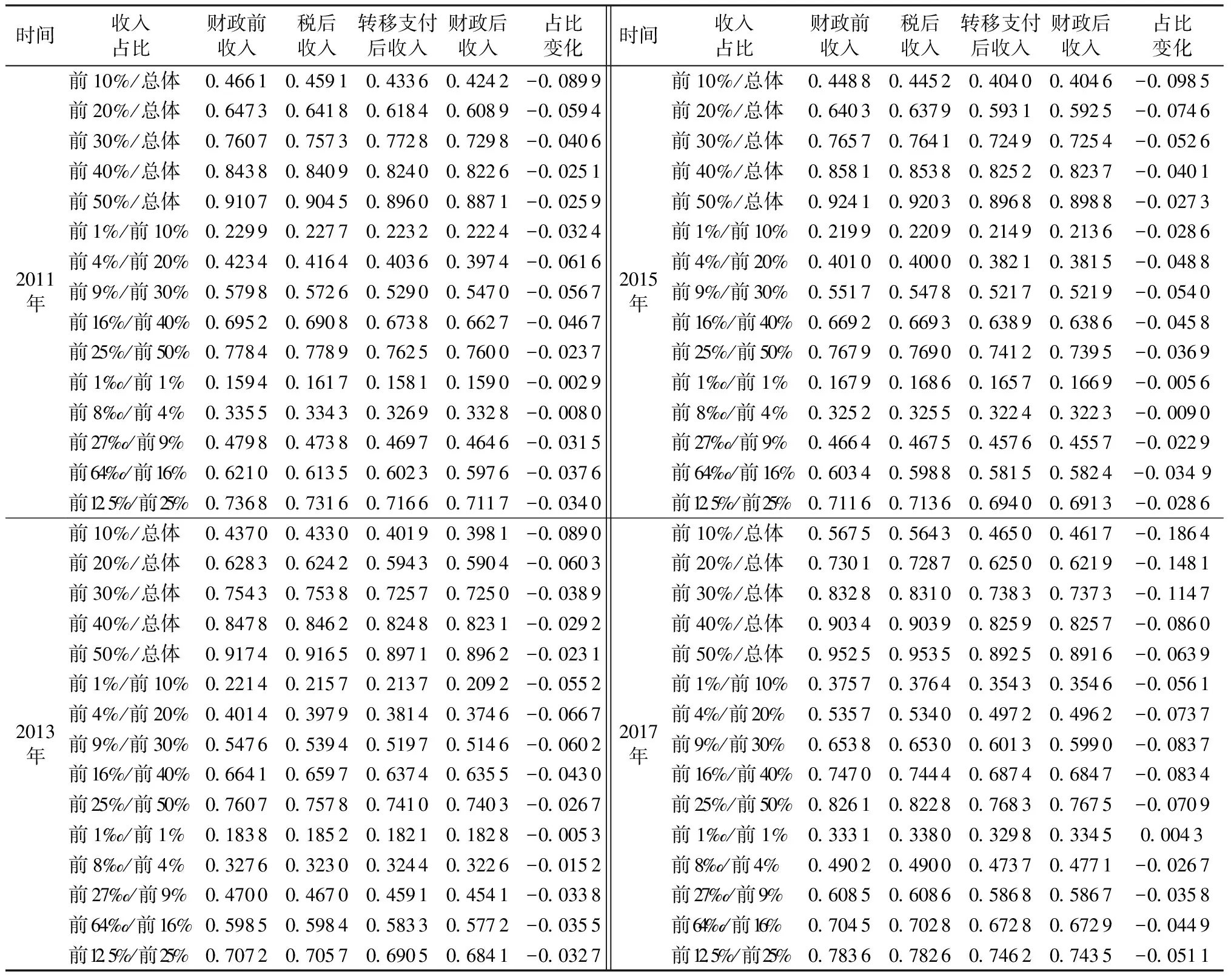

五、实证结果分析

1.匹配理论模型

六、进一步讨论

2.国际比较

七、结论与政策建议