职业教育生态系统应用研究

——以天津市滨海新区为例

张楠楠,周 凯,汪 珊

(1.天津滨海职业学院; 2. 大港油田公司; 3.渤海钻探工程公司, 天津 300450)

1976年,克雷明开创性地在《公共教育》一书中提出“教育生态学”理论,迄今为止已有近50年的时间,该理论的基础是教育机构之间及整个社会之间存在相互作用,考虑教育问题应运用全面的生态学视角,同时注重对个体与整体间联系的考量。生态系统是具有边界和层次的,个体和群体通过有效交流产生良性互动进而促进整个生态系统的健康发展,因此,本研究旨在为滨海新区构建更为良性的职业教育生态环境,促进新区教育、产业乃至城市的健康发展。

一、职业教育生态因子分析

完善的生态系统中各组成要素之间会通过相互作用维持整个生态系统的动态平衡,一旦这种平衡被打破,就会出现整体或局部的失调,职业教育的目标是为社会输送合格的人才,在判断职业教育的好坏时,应从生态系统运转的角度出发,将人才能否满足社会发展的实际需要为衡量标准,同时也要考虑作为大教育生态圈的社会内部各子系统之间如何相互作用并最终传导到教育系统,可以说,职业教育与社会发展息息相关,其生态系统的失衡必将引发连锁反应,带来教育大生态圈的失衡。

运用生态学视角可将职业教育生态系统分解为学生、学校、社会文化、社会经济和产业5方面,其中,学校和学生分别是职业教育的主体和客体,二者可归纳为教育因子,为职业教育均衡发展提供人、财、物及管理制度的支撑,区域经济发展水平为吸引和留住职业教育人才提供条件,并且该因素也决定了教育经费的投入和资源配置,区域文化为职业教育理念的形成提供氛围和传播渠道,区域产业为人才培养提供侧重方向,决定了职业教育的招生和就业机制,笔者将区域经济、区域文化、区域产业、区域教育作为生态系统的四个组成部分,其中文化和经济属于宏观因子,教育和产业属于微观因子,四者共同对职业教育产生相互作用。

二、滨海新区职业教育生态系统现状

(一)区域经济

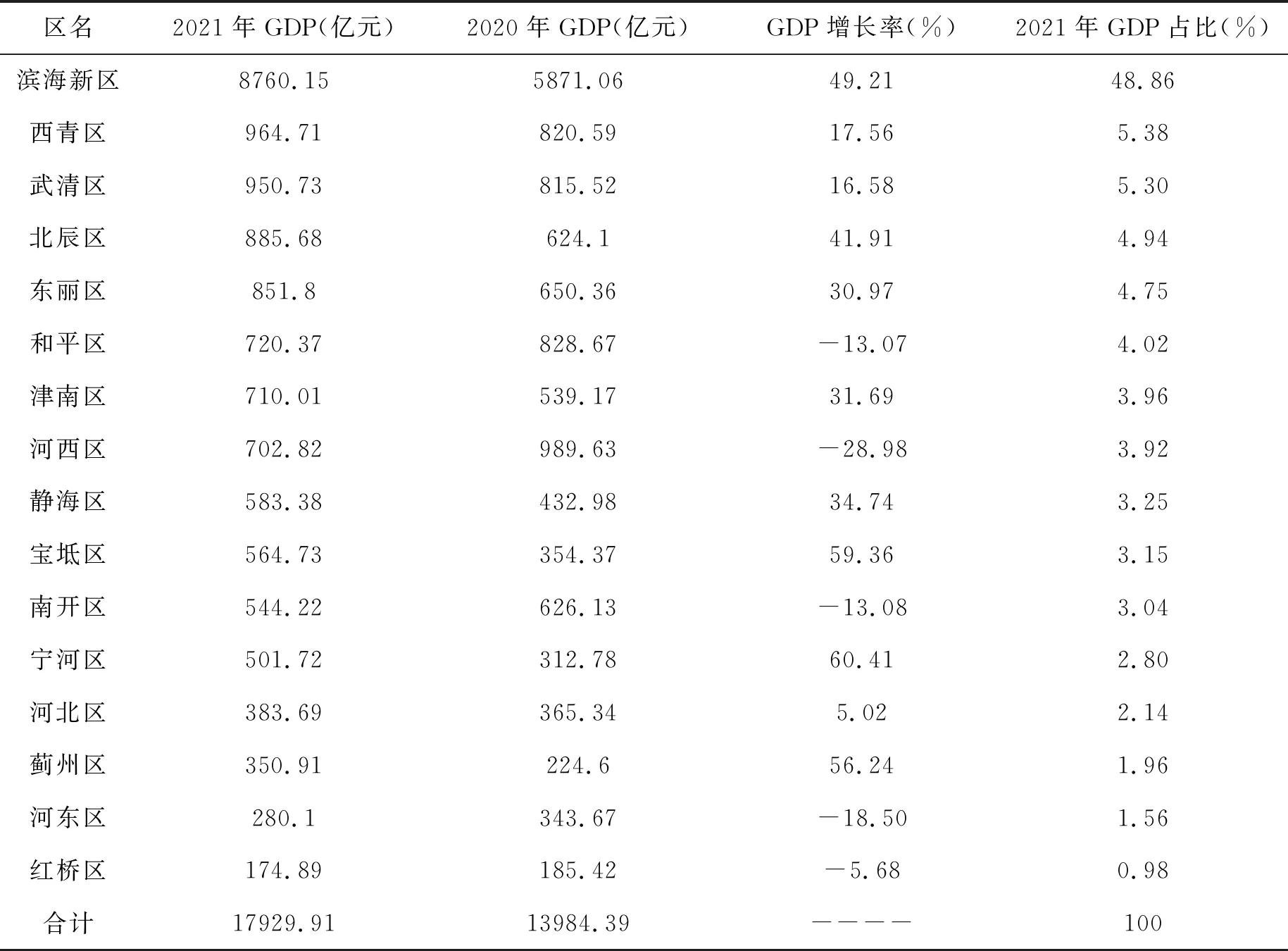

滨海新区是天津市下辖的正式副省级建制的城市新区,自1984年天津经济技术开发区诞生以来,近四十年的发展折射出中国改革开放的雄伟历程,新区面积也由最初的33平方公里扩展到2,270平方公里。滨海新区这一概念首次正式被提出是在1994年天津市人大十二届二次会议上,2006年国务院又将天津滨海新区发展正式上升为国家发展战略。2013年滨海新区完成三区合并,直至今日已经由原来的开发区发展成为天津港保税区、滨海高新技术产业开发区、东疆保税港区、中新生态城等五大开发区,2021年滨海新区“十四五”纲要提出落实“双城”发展布局,即天津中心城区和滨海新区双城发展,二者形成相互支撑、差异化发展的城市载体,其中,滨海新区经济以做优增量为主,[1]新区发展为环渤海地区经济社会的协调发展起到了强有力的战略支撑作用。近年来,滨海新区在建设规划、管理体制、金融服务、功能定位等方面都取得了长足的进步,可以说,作为国务院批准的第一个国家综合改革创新区,滨海新区具有得天独厚的区位优势、自然资源优势、产业优势、政策优势,具有极强的战略地位。目前,新区已经形成了石油化工、汽车及装备制造等八大高端制造业为骨干,以金融、航运物流、旅游会展等服务业为支撑的现代产业体系。[2]从表中数据可知(见表1),滨海新区GDP从数量上和增长率上均优势显著,且在2020年滨海新区位列全国经济强区中的第5名,2021年上升到了第3位。

表1 天津市各区GDP情况

(二)区域文化

一个地区的科技水平可以折射出该地区的文化水平,而文化又会反作用于科技发展进而影响经济乃至社会的发展,因此,科技属于广义上的文化范畴。滨海新区近年来科技成果斐然,现有国家高新技术企业3,349家,国家科技型中小企业3,089家,雏鹰企业1,407家,瞪羚企业138家,领军(培育)企业108家,上市科技企业28家。2020年,滨海新区技术合同成交额首次突破300亿元,达到372.2亿元,较2019年增长63.1%,共有市级以上研发平台518家,重点实验室138家,其中国家级17家;工程(技术研究)中心111家,其中国家级16家;企业技术中心254家,其中国家级33家;天津市制造业创新中心3家;天津市产业技术研究院8家;天津市综合性技术创新中心4家。全区已建成市级以上众创空间68家,其中国家级众创空间24家,国家专业化众创空间4家。市级以上科技企业孵化器30家,其中国家级15家。[3]2021年滨海新区博士后工作站达到163个、创新实践基地29个。从图1来看,自2017年开始,滨海新区R&D活动各项指标的增长率均在稳步提高。

图1 2012-2020年滨海新区R&D指标变化率(单位:%)

(三)区域产业

根据2021年天津市滨海新区国民经济和社会发展统计公报显示,分产业看,第一产业总产值增长10.6%,第二产业同比增长6.9%,第三产业同比增长7.7%,产业结构为0.4:46.9:52.7。[4]由此可见,滨海新区在第二产业和第三产业方面优势都较为明显,“十四五”期间,滨海新区努力实现“一基地三区”核心区功能,形成了若干具有国际竞争力的产业集群,[5]笔者选取近三年《天津滨海新区统计年鉴》及《天津统计年鉴》的相关数据,运用比较优势指数分析法对滨海新区具有比较优势的第二产业和第三产业进行了整理和排序(见表2、表3)。

表2 滨海新区具有比较优势的第二产业

表3 滨海新区具有比较优势的第三产业

根据规模以上分行业工业企业主要财务指标和“四上”企业从业人员平均人数的数据对滨海新区的产业进行梳理后,运用PLS分析法对职业人才的需求量进行了预测(见表4)。2022年,滨海新区预计新增就业10.5万人,由于滨海新区大部分企业属于技术密集型,因此预计技能型人才缺口将达到38,770人,对比2022年天津市滨海新区高职毕业生人数仅为2,443人且较多学生选择去外省市或天津市其他区工作,显而易见,这中间存在巨大的缺口。

表4 滨海新区第二、三产业部分行业技能型人才需要量预测及缺口 单位:人

(四)区域教育

滨海新区现有高职院校1所,中职院校12所,高中30所,初中61所,小学98所,专任教师共计15,761人,从教师的学历分布来看,学历为硕士及以上的高职教师占比约85.3%,中职教师占比约4.2%,高中教师占比约24.5%,初中教师占比约15.4%,小学教师占比约15.8%,由此可以看出从事高职教育的教师素质普遍偏高,但中职教师比例最低,这也意味着中职教育的水平将会受到一定程度的影响。另外,滨海新区暂时没有本科层次和研究生层次的职业教育。通过对滨海新区职业院校的356名师生展开问卷调查,得出以下结论。

第一,职业教育工作者对产教城融合有一定认识,部分教师能够主动思考所教授专业与产城融合的契合点,并积极地进行课程改革,但仍有相当一部分教师存在被动等待学校安排等情况。

第二,职业教育工作者对教研、科研的必要性认可度较高,但对于产学研的认识还显不足,尤其是将科研作为反哺教学的有效手段应用程度还不高,导致教学思路不新,教学内容更新不及时,新的教学方法不落地,但也应看到近年来新区职业教育的科研水平提速较快。

第三,近两年,80%以上的在校生对于滨海新区的产业、企业了解程度不够,尤其缺乏感性认识。这对激励学生通过积极学习在毕业后融入到滨海新区产业及经济环境中具有一定的消极作用。

第四,院校、师生对校企合作总体满意度较高,这对就业和人才培养起到了积极的作用,但由于职业教育校企合作是一项跨领域、多元化的教育活动,受教育层次、专业大类等客观因素的影响,校企合作的广度、深度、长效性、有效性仍显不足,其合作环节主要体现在实习教学和实践教学阶段。

第五,顶岗实习环节中有73%的外地生源出于方便考虑选择了回原籍实习,而未留在新区,导致新区职业人才流失严重,其中约32%的学生实习岗位与专业不符,这将影响职业教育培养高技能应用型人才的初衷,使实习效果大打折扣。

三、滨海新区职业教育生态系统构建的对策

(一)完善人才培养体系框架

首先是要提高职业教育的社会认可度,通过媒体宣传转变长久以来人们对职业教育的固有印象,其次是政府进一步加强对职业教育的投入力度,为滨海新区本科层次乃至研究生层次职业教育发展给予必要的政策协调和物质保障,拓宽滨海新区高素质职业教育人才的上升通道,尽快出台高层次职业教育的配套管理办法和培养标准,通过选取或创设一批适合本科职业教育发展定位的学院或专业,先以试点的方式展开创新改革,为下一步全面发展高层次职业教育提供基础。

(二)提升职业教育培养质量

构建社会评价、院校评价、企业评价的评价体系,充分发挥职业教育在区域经济中的特殊地位,从企业认可度、人才培养适配度、社会满意度、办学专业与区域产业的协调度等方面对职业教育的办学质量予以评价,通过以全面的视角对职业教育进行多角度的考量,不断提升职业教育的教学质量,实现职业教育培养质量的动态优化。

(三)加强产教城融合发展

天津市政府于2022年5月公布了《关于支持“滨城”建设若干政策措施》,其中提到要推动联盟与高校共建产业学院,鼓励有关职业院校、技工学校结合滨海新区主导产业,提供高技能人才支撑,加快推进“产学研用”深度融合。滨海新区职业教育应充分发挥区位优势和政策优势,加强实训基地的建设。天津市产教融合型企业和社会力量都可以参与建设混合所有制二级学院和产业学院,通过积极开展合作,最大程度地利用滨海新区资源。校内外创新教育基地可以为学生尽快接触新区产业环境提供契机,同时也能使学生直观地感受到实际工作环境,为学生提供平台,产学研协同育人机制对于促进学生就业和协同创新起到了积极的作用,反过来也促使高校及时根据地区产业需求不断调整专业培养方向,达到专业人才与产业需求精准匹配的目的,从而使育人成为地区产业发展的定向支撑,最终实现就业质量和区域经济双赢的局面。