华南圭:走向共和制时代的先驱

——《华南圭选集》导读

方振宁

图书信息

书名:《华南圭选集——一位土木工程师跨越百年的热忱》

编者:华新民

出版社:同济大学出版社·光明城

版次:2022 年1 月第1 版

ISBN:978-7-5608-9960-2

缘起

对很多人来说,华南圭(1877—1961)这个名字是陌生的,他出生在19 世纪,离我们现在有100 多年,那么为什么现在又提起他?缘起是因为她的孙女华新民女士(也是我的老朋友),前不久从北京寄给我一本由她编的关于她祖父的新书《华南圭选集——一位土木工程师跨越百年的热忱》(以下简称《华南圭选集》),这本书让我们发现在中国走向共和制时代,有一位城市规划先驱者的身影(图1)。

图1: 《华南圭选集》封面

我和保卫胡同活动家华新民女士有多年没有联系。十几年前,我们曾在北京为反对乱拆胡同和反对破坏北京古城而站在一起,常常联系和交换信息并参加各种活动。2022 年4 月中旬我们联系上之后,她马上给我推送了4 月9 号晚上群岛读书会的链接,内容是由几位专家和学者在网上直播讨论《华南圭选集》的新书发行。我立刻从头到尾看了这个直播的回放,非常感慨。于是我在微信朋友圈里向大家推送这个直播的回放,希望对中国近代历史特别是城市遗产保护建设史以及城市历史感兴趣的人,一定要完整地看完这个直播。

我决定写一篇关于《华南圭选集》的书评。华南圭对20 世纪走向共和制的现代中国社会进步,以及北京这座古老城市向现代都市转型,所起到的鲜为人知的贡献,应该被更多的人所熟知,鼓励学者对华南圭的学术和业绩进行深入的研究和讨论。

华南圭:何许人也?

华南圭(1877—1961),字通斋,生于江苏无锡荡口镇。曾就学于江苏高等学堂和京师大学堂。1904 年公派留学法国,修土木工程专业,获工程师文凭。1911 年归国后,通过学部留学生考试赐工程进士出身。先后任交通部技正、京汉铁路和北宁铁路总工程师、北平特别市工务局局长、天津工商学院院长,政权更迭后初期的北京都市计划委员会总工程师等职,并在几所学校任教。出版近三十部著作,大部分作为民国早期大学教材,涉及铁路、房屋工程和市政工程等,并有译作数部,关系人文历史和小说,另外还发表过上百篇文章。本选集的作品,时间跨度为 1902 年至1957 年,一支笔穿越三个时代(图2,图3)。

图2: 华南圭与夫人华罗琛,儿子华揽洪和女儿华西蒙。1910年代于北京

图3: 华南圭家庭合影及华南圭的早期教学经历留影

华新民女士在书中一篇很短的“编者序”中说:祖父是江苏无锡人,他是在苏州沧浪亭的中西学堂接触到了西方社会的现代文明。1902 年,上海的点石斋出版了祖父的译作《罗马史要》,就是他在这里边读书边翻译的。这是中国第一次引进的介绍古罗马历史的读物,之前已有海关总税务司的译本,但他认为翻译得不好,便重新翻译,那时他刚25 岁。从祖父年轻时的这个举动,我看到了后来贯穿于他一生的性格——不信权威,追求完美,思想没有束缚。而这部古罗马故事本身的情节也无疑震撼了他,让他见识了国门之外的另一个世界(图4)。

图4: 华南圭译著《罗马史要》(1902年)

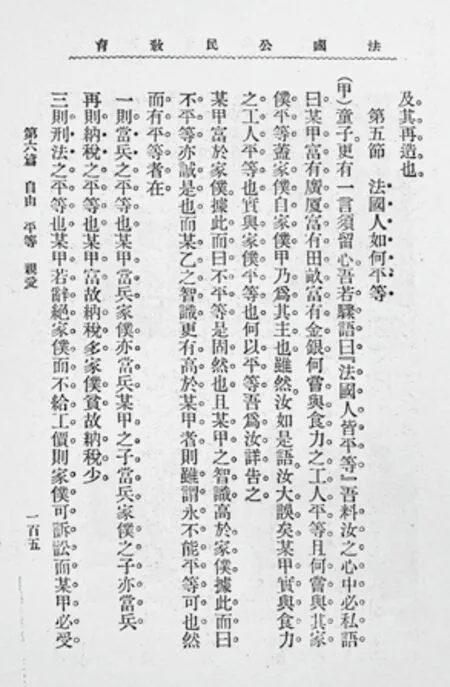

然后祖父来到北京的京师大学堂就学,于1904 年和若干位同学一起,被清政府送到法国留学。到了巴黎,他认准的学科是土木工程,但在准备入学考试期间,1905年着手翻译了当年法国小学的一本教科书《法国公民教育》,因深知单凭科技救国是不够的,他甚至等不及回国后出版这部译著,就急忙先把其中一个章节——法国1789 年的《人权宣言》,于1907 年自巴黎投到上海的《申报》上发表了(图5,图6)。

图5: 华南圭译著《法国公民教育》(1912年)

图6: 华南圭译著《法国公民教育》第六篇中的第五节(1912年)

华南圭接受法国启蒙思想

1912 年回国后,华南圭把整本《法国公民教育》译著交给了商务印书馆出版。正是这段内容引起了我的关注。

其实《华南圭选集》一书最后两篇选文是关于“13/译著《罗马史要》序(1902)”“14/译著《法国公民教育》绪言及例言(1912)”,从译著的年代来看是早期的,如果从1904 年被清政府送到法国公派留学,那么1902 年上海的《点石斋画报》出版了华南圭的译作《罗马史要》来看,华南圭是从了解西方政治和国家制度的罗马史开始,进而到巴黎之后开始接触法国受启蒙运动影响的成果,即法国公民教育。

华南圭曾在1928 年9 月13 日北平特别市工务局组织成立宣言上说:“其时曾译一书,名曰《法国公民教育》。此书内容,饱含革命精神,盖法国大革命之后,系用此书以统一革命思想者也。商务印书馆出版,未知今日尚能觅得其残编否。”(见49页)由此可见,华南圭在法国翻译《法国公民教育》一书,是看重书中所饱含的革命精神。1912 年由上海商务印书馆正式出版,正值中华民国元年,是由孙中山倡导的共和制元年,在《法国公民教育》这本书中的第六篇的题目是“自由 平等 亲爱”,这应该就是孙中山倡导的“自由 平等 博爱”的原典,这不应该是一种偶然的巧合吧?所以,对华南圭的全面研究,将会发现在中国告别了中央集权的帝国专制时代,走向共和制时代的开端,华南圭先生身上所具有的正是我们已经失传的现代工匠精神。

华南圭呼吁治理玉泉水系

此书编选了1932 年华南圭在清华大学的演讲稿《何者为北平文化之灾》。整篇演讲主要是呼吁整治玉泉水系。华南圭认为三海昆明之水,都来自玉泉,则玉泉是北京胜景之源。所以,所谓的“何者为北平文化之灾”?即玉泉分散的状态,既是北平文化之灾。换句话说,玉泉源流破产之时,就是北平文化宣告死亡之日,华南圭为此大声疾呼。

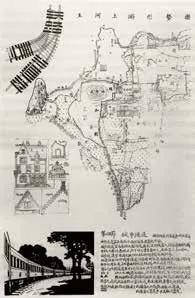

而华南圭曾在1928 年7 月的《中华工程师学会会报》上载文《北平之水道》的文章,为什么《华南圭选集》是以《北平之水道》开篇?可见编者华新民女士深知华南圭对北京的贡献始于治理玉泉水系,而玉泉源流实际是北京文化的发源地(图7,图8)。

图7: 玉泉上游形势图等

图8: 滋润北京的玉泉水系(源自西郊玉泉山脚,流入北京城中心)局部

从华南圭强调:“汇观古今之渊源,可知燕城之水,古时有二路,其一来自北面,即自白浮至昆明湖,与玉泉之水汇合而流至城之西北角;其二来自西面,即自浑河之金口,经三里河而至城之西南角。”(见32 页)

华南圭得出这样的结论:“凡一都市,有水乃有生气;无水则如人之干痨。燕城能否有生气,能否不成干痨,实一问题。此问题不难解决,合泽、泉、河三物整理之而已。泽即望海楼及莲花池,泉即玉泉,天然之顺流。七八百年来帝力之经营,惠于我人者良多,稍稍再加人力,即无遗憾。河则有永定河可资利用,自金历元至今,时兴时废,迄未有澈底之解决。然而金口河、旱河、三里河,虽已淤积,而古人实示我人以途经。若于三家店车站之近地,分取永定河之水流,循东岸以至庞村之北,再循金口河之古道,于诸家庄相近之处,辟一短路,以入于旱河之古道;再循三里河以达西便门,复展前三门之城濠,以成良渠;分段建设活闸,闸门启闭,便利航行,而干痨之病亦赖以废除。此种小规模之工程,视世界之红海运道及巴拿马运道,实一粟与沧海之比耳,我人奈何不努力行之?至于工程上之技术问题,容另论之。”(见37 页)

古今中外,历代王者建都城的第一个条件就是选水。2010 年我去西班牙首都马德里考察展览场地,一到马德里接待我的西班牙小伙子就告诉我,当年西班牙国王定都马德里,就是因为这水好。大到都城,小到乡村,水系是生存的首要条件。这就是为什么华南圭极为重视和强调要集中治理玉泉分散的状态的原因。

华南圭在同一年发表了另一篇题为《玉泉源流之状况及整理大纲计划书》的文章,该文是华南圭于北平特别市政府1928 年夏成立之前所拟,在其8 月1 日担任北平特别市政府工务局局长后,以工务局名义发表。该文与其之前所拟的《北平之水道》和之后所拟的《北平通航计划之草案》前后呼应,形成姐妹篇,也成为该届工务局和之后各届工务局同类文件的原始出处和基础(图9,图10)。

图9: 20世纪三四十年代的玉泉山区域。(德)赫达·莫里逊摄,自哈佛大学图书馆馆藏

图10: 19世纪末北京城里干涸的玉河,自晚清香港华芳照相馆摄影集

华南圭在《何者为北平文化之灾》最后讲:伤心之事不胜枚举,第二件让他伤心事,是前往云冈石窟实地考察,让他看到触目皆是石窟造像被摧毁的惨状,且如此轰动的窃案却无人问津,华南圭在文后所附他在现场的照片上写有“云冈石窟摧毁之一斑”和对偷卖者编号的记录(见111~117 页)(图11)。

图11: 华南圭1932年春考察云冈石窟

以上两篇关于玉泉源流的文章,第一篇详细介绍了玉泉水系的由来,第二篇是详细的整治方案。而第三篇是四年后在清华大学的演讲,可以说是华南圭大声疾呼如不治理玉泉水系,对北平文化来说可以是灭顶之灾。在民国期间,华南圭的愿望没有实现,直到1949 年政权更迭后,在北平市各界代表会议上提交的若干提案会上,华南圭作为提案人再次提出《整理玉泉源流案》;华南圭在实施办法一栏中写道:“有民(国)18 年所提计划可考,可分三年行之,目前可先测绘水田鱼鳞图(鱼鳞图,即产权所有的分布图——华新民注)。”

终于政府在1950 年开始整治玉泉水系,这是一项巨大的工程。华南圭20 年前的心愿得以实现。北京档案馆的宋湛先生曾在《解放初期北京市的环境保护工作》这篇文章中说道:“1950 年,人民政府开始对北京市的河湖水系进行大规模的治理……疏浚河道的首要工程是整理玉泉山水系”。

学者专家对华南圭的评价

美国路易维尔大学教授中国近现代建筑和城市研究专家赖德霖先生认为:众所周知,中国古代有一个样式雷营造世家,其数代家族成员曾经为帝都北京的建设作出了不可磨灭的贡献;但众却少知,20 世纪还有一个华氏世家,他们就是祖父华南圭,儿子华揽洪和孙女华新民,他们祖孙三代或殚精竭虑,或忍辱负重,也为这座世界历史文化名城的现代化和遗产保护作出了不朽的贡献。众所周知,晚清时期的中国曾经出现过詹天佑这位杰出的铁路工程师,民国时期的中国曾出现过茅以升这位杰出的桥梁工程师,但众却少知,华南圭的贡献比他们更全面:他在民国建立之初,就曾供职于詹天佑担任部级最高技术专家(技监)的交通部,并担任该部路政司的最高技术专家(技正),之后又曾任中华工程师学会总干事、副会长、北平市工务局局长、天津工商学院院长、中国营造学社社员,以及中华人民共和国成立之初的北京市都市计划委员会总工程师。由华新民女士主编的这本《华南圭选集》就是这位杰出的交通和市政工程师,工程教育家和中国现代工程界先驱之一,为祖国的交通和城市现代化,以及工程学科的建设与发展所作出重要思考的部分结晶,也是中国一代现代工程先驱实践科学救国理念的极佳明证。

历史学家雷颐认为:中国的现代性转型是政治、经济、社会、文化等全方位转型,建筑、民居、市政、交通的变化,凝政治、经济、社会、文化变化于一体。华南圭先生清末留法学习土木工程,回国后在不同领域任要职,负责城建、规划、交通,他的思考与分析,有理论,有实践,有传统,有现代。从中可以读出时代的心声,也可以读出转型期一代知识人的知识结构、思想理路与情感历程。直播中北大李迪华教授表示要把华南圭的理念添加到他的课程中。

华南圭的城市改造提案与功绩

我们只在这里列举几个我们熟悉的城市改造功绩:

1.华南圭曾在1928 年呈请准开放景山为公园的建议(见75~76 页):

“ (甲)将东门西门外之东西石碴车道接通,以免市民循河边土道曲折而行;

(乙)北上门一排席室皂隶奴仆之破烂房屋,一律撤去,又将故宫门前,整理一片广场,以利游人之出入,并以便停放车辆而免拥挤;

(丙)现在山路恶劣,游人欲登高亭,其难直如登天,故山路须加整顿;

(丁)查全园之中,除亭殿外,毫无可偷之物,则东西北三座围墙,皆可拆去;

(戊)各亭皆无门窗,柱则有破烂者,今拟将柱修补,于亭上添设铁筋混。”

2. 1928 年华南圭为开辟北平东西要道致函故宫博物院(见77~78 页)

为什么华南圭要致函故宫博物院?根据书中的注释,首先是清朝结束多年后,皇城东西向仍被阻隔而车马需绕行。此为华南圭建议并指挥实施的东西要道。甲路指的是:摘下故宫东西华门南侧厥左门与厥右门的门槛,并改筒子河沿岸焦渣路为石渣路。

关于景山的前面,华南圭认为:现有车道宽三公尺,不敷车马往来之用。拟请钧府函商故宫博物院,准许往来车马经由北上门内穿行,并将景山门劵改在绮望门售卖,这就是乙路,指的是:将景山北上门之墙的东西两端打开豁口,并将北上门与其北侧之间的三米宽土路,拓展为六米宽石渣路,与原东西两侧道路相连,(此即景山前街的第一期工程,之后1950 年代再度被拓展,拆除了位于筒子河北侧的北上门,而位于筒子河南侧的神武门厂变成故宫正门,即现状)。

华南圭的规划目的就如他在致函文中所述:纯为便利东西城交通起见,尚无不合。这是一项非常重要的便民措施,可是今天我们在享受这一便利时,几乎没有人知道这是百年前由于华南圭的提议,促成了即打通东西走向的景山前街,而原来走到这里老百姓都要绕着紫禁城走(图12)。

图12: 照片上“”为在1928 年除为墙门后开辟的豁口,“●”为原景山北上门,“▲”为故宫神武门

3.为北平长安街命名!(见83 页)

1928 年身为工务局局长华南圭先生,看到当时北平各处街道都已经有定名的现状,唯有天安门至中华门一段,又东西长安门之一段,以及长安门外之东西两段,都没有名称很不方便,于是建议政府:可以将中间南北方向的正道,即自天安门至中华门的一段路定名为天安道,而长安门开东西方向那一段,可以定名为中山街,自东长安门直至东单牌楼,统称为东长安街,自西长安门直至西单牌楼,统称为西长安街。

4. 1929 年华南圭建议拆除瓮城(见86~90 页)

华南圭就任工务局长之后,对北平市的改造和整顿,工程之大,不遗余力,第一件事就是继续拆除城中各门的瓮城,第二是砌修暗沟。这两件事对北平这座古城来说可谓惊天动地,由于经费问题先从拆宣武门瓮城开始。1929 年华南圭呈文至市政府拆除瓮城,拟定了详细计划,拆除的理由如下:拆瓮城,便交通,移城砖砌暗沟,互利节费,以小办法而完成大计划。该瓮城完全拆除,铁路改成直线,于宣武门东西两面,添开单洞,一出一入,并修筑马路,接砌暗沟。

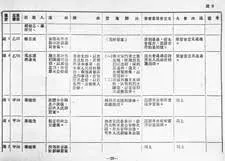

5. 1949 年华南圭提案新北京城市改造(见140~145 页)

华南圭1949 年8 月在北平市各界代表会议上提交的若干提案会上表示:“西郊新城市,事在必行;梁思成先生是“城郊规划”建筑师,必能提出具体的议案,故鄙人不再详论。”那么梁思成先生有没有提出具体的议案?有心者可以去考证。总之,华南圭代表提交了16 个“刷新北平旧城市之建筑”。

提案1/广设小公园及小广场,以供人民游憩案;

提案2/规定空地之用途案;

提案3/西郊新市区计划纲要案;

提案4/筹备新村案;

提案5/筹办公墓及火化场案;

提案6/添开城门拆除瓮城案;

提案7/压紧垫平各胡同之土路案;

提案8/翻修旧时之石渣路案;

提案9/打通几条要道,以利交通案;

提案10/筹划崇文门内外交通案;

提案11/迅速复审街道宽度及房基线案;

提案12/开始筹划下水道案;

提案13/续盖龙须臭沟案;

提案14/整理玉泉源流案;

提案15/疏浚前三门护城河案;

提案16/规划通州码头案。

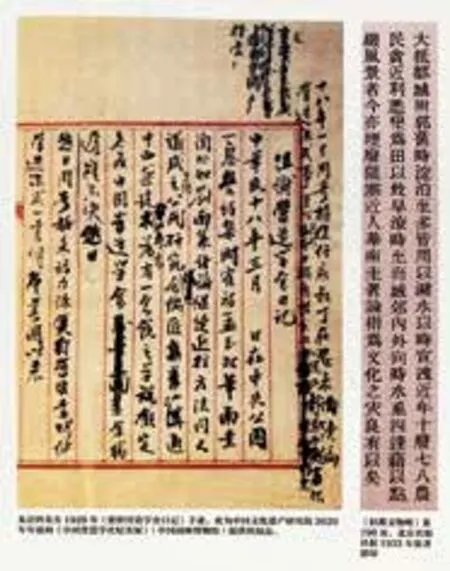

我在引用以上这些提案时省略了“实施办法”的内容,在1949 年9 月由北平市各界代表会议秘书处编辑的《北平市各界代表会议专辑》中有华南圭对各个提案的详细解说。就这些提案而言,可以看到提案人深知旧城的问题所在,深知市民的疾苦,以及作为一座新生的现代城市所必须具备的卫生环境和交通设施(图13,图14)。

图13: 《北平市各界代表会议专辑》,1949 年 9 月

图14: 1949 年 9 月《北平市各界代表会议专辑》内页

6. 1952 年华南圭草拟了北京东郊具体规划(见157~169 页)(图15)

图15: 1952年华南圭草拟了北京东郊具体规划

让我们看华南圭先生当时是怎样规划和设计北京护城河的吧!

“护城河问题:我在(京津通航)计划中,曾拟以护城河为航渠之一部分;今又拟令护城河辟宽而稍予挖深,使游艇兼可环城游行,同时修造正式桥梁;修者如西直门、阜成门、广安门、永定门、广渠门、齐化门、东直门、安定门、德胜门、宣武门、和平门、正阳门、崇文门外之各桥,造者如复兴门水关及新辟各豁口外之各桥;将来多辟豁口,陆续多造新桥,以使河与路皆成便利美丽之新规模。

河之两坡,遍植花草,如紫蝴蝶之类,两岸遍植绿树如洋槐、柳树、绒花树等;勿植桃李,因其开花短命也;勿植杨树,因其向天滋长,不给浓荫,且其叶不绿而又稀疏也。”(见160 页)

在关于工厂的发展提案里,华南圭强调:则须为二种人筹备住宅,其地面亦须广大而能扩张:其一,工厂随时建立,地上之居民须随时让;其二,在工厂服务职员及工友,须随时可以安居;其工厂自设宿舍者,不在此限。因此,住宅地面,须预为划定。

宅不宜在工厂之南,以免煤烟吸入而常吃黑饭;二因凡有恶臭之工厂,皆在东南方面,住宅不宜与之相近,以免常恶臭;三因东南地形低洼而积水,地下水亦不洁净,或者有毒;依此原理,住宅区域,宜在东直门向东直线之北,包括北郊元时大地在内。

除此之外,规划中引人瞩目的是关于环城铁路的方案。另外对北京街道做棋盘型划分和绿化上的规划,现在来看也是合理和科学的。而对北京和上海有关日照的比较,华南圭的研究非常细致。

让我们对这些规划做一下提要:

在住宅区域内,每坪为九百公尺见方,划之为九坊,即每坊为三百公尺见方。一坊内,有若干横街,通于竖街,亦通于仁路;一坊内之公益建筑,设于坊之中心,如坊公所、小学校、幼稚园、托儿所、手工室、体育室、小旅寓、小邮局、小菜市、小药店、小商店以及广场、公厕、浴堂、理发室等等,此中央地盘,名曰公益地盘。一坪内之公益建筑较大,在其中央一坊之内,名曰公益坊。

原则上,坊及坪皆是棋盘形,但迁就现实,稍成梯形或斜方形,皆无不可。又为迁就现实,各路不妨微斜微弯,但斜度弯度不宜太大。

绿化方法:坪内坊内,路上皆有绿树,并须多造茂林,或者利用不整齐之地面,或者划取长方地面,因地制宜可也;但坪内茂林,应有数十万株,并非稀疏的数万株;林内应可使人散步,并可将小儿的摇篮推入以散步于荫下。(勿用杨树,因其叶疏不绿,且向天空长。)

日光消毒之能力最大,故住宅应能常有日光射入;即对面房屋,相距不宜太近;即房檐高度与街道宽度之比例数,宜有所规定。上海都市新计划,拟规定每天四小时之照射,即冬至日正午前后四小时内,日光可以照射入室。北京只须以三小时为标准,其理由如下:日光照射之功能,与地方气候有极大的关系;北京晴日,倍于上海;北京日光,强于上海者甚多;北京室内常干爽,上海室内常昏湿;用浅显之理以譬喻之,如滴滴涕药水之消毒杀虫;北京连日晴朗,犹每日喷此药水也;北京日光强烈,犹药水之浓厚也……因此,北京以三小时为标准,其功能超过上海之四小时。苏联气候,远逊于北京,故苏联标准,亦不适用于北京。

坊内之门牌,亦以此原则为次序,并再将奇数偶数分开;路西用奇数,如 1、3、5、7 等;路东用偶数,如 2、4、6、8 等。横街上之房屋,路南用奇数,路北用偶数。

关于气候华南圭认为:“苏联气候,远逊于北京,故苏联标准,亦不适用于北京。”这句话可以看出华南圭在当时对国内有些人盲目崇拜苏联专家的做法是持不同意见和抵触的。

这应该是一个极其细致和负责任的提案,也是最早思考公园城市的完美和整体构思。我只是列举一二,更详细的内容都在书中(见159 页图示)。

7. 1956 年华南圭提议《天安门观礼台新方案》(见170~175 页)(图16)

图16: 1901 年京师九城全图里的皇城,收藏于美国国会图书馆

8. 1957 年华南圭《针对北京城市规划的视察报告》

华南圭:“我提出新方案,将观礼台筑于红墙之北,分为东西两大台,都是固定的结构,门楼介于其间。其最高一排,稍低于门楼之栏杆;其最低一排,人胸与墙顶看齐。

观礼登台之人,由文化宫正门走入而上东台,由中山公园正门走入而上西台。两台能容人数,可多于目前临时性四台所能容之人数。

如此则天安门伟丽之原状,毫不毁伤。临时性的观礼台拆除后,在 其地植树,可以增加蓬蓬勃勃的生气;宜用盘槐成横向生长之树,以免 树头妨碍视线,勿植果树,因其开花时间很短,绿化之能力又很弱。”

华南圭认为:规划北京市内的铁路,一宜尽量少与马路交叉,二宜尽量避免立体交叉,三宜时时想到日常生活物品之供应。人之所以为人,第一重要之事,就是食品供应之难易。

所需供应之食品,分为两大类,其一类可在仓库停留后分送于零售店,如一切干货是也;其又一类则应在到达的火车站迅速分送于全城之零售店,如鲜果、鲜菜、鱼虾等是也。分配第二类,须赖“总菜市”。游览巴黎之旅客,常以总菜市列入游览的节目,因其庞大而分配迅速也。黎明入市参观,楼上楼下,堆满食品;日上三竿,则楼上下已全空,各货都已分配于全市之零售店矣;因此,市民可以吃到新鲜的食品。吾们将来的总菜市,可设于南站之旁,至多分设于东西两站之旁,不可再分,此是规划路线时所不可疏忽者也。

天安门近身,应该保全原有的规模,原封不动,华表依然,石狮依然,金水桥依然;因为天安门之所以为天安门,自有其应有的性格也。

华南圭对中国交通工程之贡献

中国铁路史志专家姚世刚认为:华南圭先生是一位真正的谋略大师,策划大师。他提出的中国铁路发展十五经、十四纬的建设设想,非常全面,非常细致周到,包含了连同外蒙古在内的中国当时版图上所有地区的铁路规划,在清末民初时代,几乎可以说是无出其右的。本人略知清末邮传部于1906 年,北洋政府交通部1913 年,曾做过几纵几横的铁路规划,但如此详尽全面的规划设想,本人是第一次见到。这和现代中国铁路六纵六横、八纵八横等发展规划,也多数不谋而合。并且华先生筹划在铁路发展之外,要重视公路的发展。如同人体之脉络,“宜于经营全国铁道时,兼设全国马路(公路),且宜于铁道未完成之前”,这和近年国家所强调的建设综合交通运输体系的规划也是完全吻合的。

1912 年华南圭在《铁道泛论》一文中首先对“铁道是文明之媒介”给予高度概要的说明,文字简洁而论述清晰,特别是把中国人的国民性和西方人的敏活加以对比,以此暗示中国人在接受铁道文明上会有迟缓的可能:

“铁道愈多,文明愈发达,已为世界上众口一词之铁证,而无待赘述。而余所欲添一词者,则铁道之影响于人民心理者是也。大抵静而不动之人民,其进步恒迟钝。试以中华人民与西洋人民相比较,西人多动而华人多静,西人言华人无神经,又言华人有耐性,因华人不动故也,不动则神经顽钝也。西洋人民之感觉极敏活,易喜亦易怒,喜怒易形于色,不如华人之能掩藏。

西人有自然的急进心,故百事之兴举极速。华人有自然的缓进心,故百事之振起极迟。一速一迟,则聪明体质虽相同,而文野乃不能同日语矣。

据此理也,中华全国铁道之布置,宜如蜘网。以汉口为集中,由汉口发出之诸线,成径射之形。”(见180~189 页)

华南圭对建筑界的贡献

书中把华南圭定位于一位土木工程师,而这本书中有“房屋建筑篇”,这一章节的主要部分是从1920 年华南圭的一本著作《房屋工程》中选了第七编“支配”和第八篇“美术”,其实就是一本房屋建筑的教科书。尤其是“美术”一篇中,华南圭对西方建筑史的了解之深和之细,只能对他的造诣表示惊叹(图17,图18)。

图17: 华南圭1920年著《房屋工程》第八编 美术选页

图18: 华南圭1936年设计的天津盐务稽核所,见《碱地之房屋》一文插图

华南圭在第九章最后的部分提请读者“注意”:

“本书所论,系建筑师必不可不知之事,但此外有三事为建筑师应注意者:其一,须广览建筑物以博眼界;其二,须多备样本以融意匠;其三,须实地生活于优美房屋中,俾深知生活上需要之各事。”

其实,华南圭的功夫并不止于建筑史,在《中西建筑式之贯通》(1928 年)一文中对宋代《营造法式》中抬梁屋顶构造与西式构造进行了分析,这种分析应该是具有西方建筑结构设计所需要的工学基础才可以比较。华南圭要论证的是:“建筑之大体,中西能否贯通,本文所注重者此耳。”华南圭认为:中西贯通问题,在大体不在细节上。

在此节选其中一段,可以看出华南圭在瞄准哪几点进行比较。

“ (甲)西式屋面之荷重,分于二点,中式则分于数点,故中式之柱多,西式只须二柱或二墙。

(乙)西式有横竖斜之三料,中式只有横竖二料。凡横料,本身之死重增大,荷负之能力减小,故中式于不得已之时,将统长之梁,改为断而复续梁,但仍是上下叠置而相距甚近,自图S1 乃至S20,虽曰二十种,实只可称为一种,曰叠梁式而已。

(丙)西式各料受拉力或压力,中式则受挠力及压力。拉力最利于木料,故西式常利用之,而中式却绝不利用,挠力最不利,故西式常避去,而中式却常利用之。”(见403-404 页)

值得注意的是华南圭1928 年这篇对《营造法式》的研究早于梁思成(1932 年),而根据他1920 年发表的《房屋工程》(见385 页),已提及朱启钤先生刚在南京图书馆发现的《营造法式》一书,虽显然他那时还没开始研究(图19,图20)。

图19: 华南圭1928年在《中西建筑式之贯通》一文中对《营造法式》的研究

图20: 华南圭1928年在《中西建筑式之贯通》一文中对中西建筑式比较插图

华南圭的学风与作风

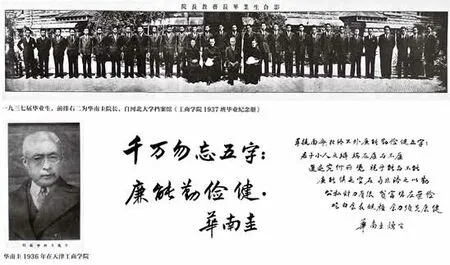

华南圭秉承中国传统文人的治学风范,博学严谨,在规划和设计具体提案时,首先对发达国家,如法国、比利时、美国等国,在相对领域中的成就和业绩加以考察,取其优势,不照搬,尤其在中国全国铁路和公路网规划上,以及北京新城规划的网络化路网,都有欧洲城市规划的影子。那作风又是什么?1928 年华南圭被任命为北平特别市工务局长之后,随即起草和敬呈北平市政府发布行政令,禁止奢华,奖励勤俭作出七项规定(见84~85页)。直到1933 年华南圭执掌天津工商学院之后,仍然将:“千万勿忘五字:廉、能、勤、俭、健。”作为该校的“准校训”(图21),而这则准校训则来自1928 年在北平特别市工务局长组织成立宣言。华南圭说:“就‘廉’字言,铁路用款最巨,用人最多,十七年未受一钱之贿赂。则自今以后,自信不至失节,苟一失节,则予即是贪官,应遵誓词末语,受严厉之处罚。”这是华南圭的操守和廉洁,也是那个时代端正的风气,不失为敲打今人灵魂的一块道德砖。

图21: 华南圭1936年在天津工商学院

北京这座古城,是以皇权为中心建造的城市。华南圭的许多举措,是以人为中心的城市规划和设想,他的各种方案是具体的,深入的,是现在许多城市规划师们值得学习的存在,是那些想成为城市规划师学徒的教科书,这就是我执意要写这篇书话的初衷(图22~图26)。

图22: 华南圭1925—1939年的著作

图23: 华南圭1902—1920年的著作

图24: 华南圭在1957年与建筑师和桥梁工程师们交往记录照片

图25: 河北大学校史馆展厅里展示的天津工商学院,见 478 页,华新民摄

图26: 朱启钤先生 1929 年《组织营造学会日记》手迹

2022-7-7 于横滨至上堂

图片来源

均选自《华南圭选集——一位土木工程师跨越百年的热忱》一书,本文感谢华新民女士的协助。