斯齐戈夫斯基与基督教艺术起源问题

刘向娟

1911年,执掌维也纳大学艺术史系第一教席的斯齐戈夫斯基[Josef Strzygowski]应英国伦敦国王学院邀请前往讲学,做了关于基督教艺术起源的重要讲座。1在伦敦国王学院讲学之后,斯齐戈夫斯基又应牛津大学邀请再次就统一主题发表讲座,不久,这篇重要的讲稿全文刊载于1911年12月的《伯林顿杂志》上,在学界产生了持续而深远的影响。参见约瑟夫·斯齐戈夫斯基,〈基督教艺术的起源〉[The Origin of Christian Art],The Burlington Magazine for Connoisseurs,vol. 20, no. 105, 1911, p. 146, pp. 149-153。这篇讲稿实际上可被视为斯齐戈夫斯基此前十年间四本相关论著的概论:它们分别是1901年出版的《东方抑或罗马?》2约瑟夫·斯齐戈夫斯基,《东方抑或罗马?古代晚期与早期基督教艺术的论稿集》[Orient oder Rom? Beiträge zur geschichte der Spätantiken und frühchristlichen Kunst], J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1901。、1903年的《小亚细亚》3约瑟夫·斯齐戈夫斯基,《小亚细亚:艺术史的新边界》[Kleinasien: ein Neuland der Kunstgeschichte], J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1903。本书第一章开头,斯齐戈夫斯基专门附上一份克劳福特[John Winter Crowfoot]关于宾比尔基利斯[Binbirkilisse]的英文考察报告,并在此次演讲中专门致谢。、1904年与舒尔茨[Bruno Schulz]合作的《姆沙塔遗址废墟考古报告》4舒尔茨与斯齐戈夫斯基,〈《姆沙塔1:遗址记录报告》和《姆沙塔2:艺术科学研究》〉[Mschatta I: Bericht über die Aufnahme der Ruine and II: Kunstwissenschaftliche Untersuchung], Jahrbuch der preuszischen Kunstsammlungen, no. 25, 1904, pp. 205-373。以及1910年的《阿米达》5约瑟夫·斯齐戈夫斯基,马克斯·范·伯克姆[Max van Berchem],格特鲁德·罗蒂安·贝尔[Gertrude Lowthian Bell],《阿米达:穆斯林碑文与迪亚巴克尔历史的资料》[Amida: Matériaux pour l’épigraphie et l’histoire musulmanes du Diyar-bekr], Carl Winter’s Universitatsbuchhandlung, 1910。。讲稿呈现出全新的基督教艺术起源的地理版图,即从土耳其的君士坦丁堡向东延伸,直至印度北部、中国西部的广阔“东方”区域。斯齐戈夫斯基的研究充分考虑了东方艺术在基督教艺术形成过程中的贡献,其重要性在于,它是西欧学术圈中第一次尝试通过分析那些来自罗马帝国以东地区的人工制品,来理解东方艺术对西方艺术产生的影响。6莱奥内利[Francesco Leonelli],〈斯齐戈夫斯基,艾纳洛夫与艺术理论中的地理边界问题:“地理之眼”的可能性〉[Josef Strzygowski(1861-1942), Dmitry Ainalov(1862-1939)and the Question of Geographical Borders in the Theory of Art: The Possibility of “Geographic Eye”], Actual Problems of Theory and History of Art, no.1, 2020。以比较方法讨论斯齐戈夫斯基与维也纳学派其他学者关系的相关研究,还可参见约翰斯[Karl Johns],〈施洛塞尔与回忆的需要〉[Julius von Schlosser and the need to reminisce], Journal of Art Historiography, 2009, pp. 1-5。与斯齐戈夫斯基十年前出版的成名作《东方抑或罗马?》相比,这篇讲稿除却了激进的檄文论调,更加清晰地展现出他眼中基督教艺术诸多东方起源地, 帮助读者理解当时艺术史学科在研究方法与史料处理上的创新之处,发现20世纪初维也纳艺术史系中被掩盖的“东方视角”及相关研究。

斯齐戈夫斯基出生于波兰南部,是一位纺织厂主的儿子,20岁开始在维也纳大学师从艾特尔贝格尔[Rudolf Eitelberger]和陶辛[Moriz Thausing],而后在柏林大学师从格林[Herman Grimm]。1885年,他在慕尼黑大学以一篇讨论基督受洗图像的论文获得博士学位,这篇论文已经注意到,那些来自东方的,最新出土或发掘的考古材料,有可能对西方艺术史研究产生颠覆性影响。1892年,他获得格拉茨大学[University of Graz]艺术史教席,1909年,他接替维克霍夫[Franz Wickhoff]担任维也纳大学艺术史系教授,另一教席则授予德沃夏克[Max Dvořák]。71921年,德沃夏克英年早逝,施洛塞尔接替了他的教席。1933年斯齐戈夫斯基退休,他的教席则没有继续委任新人,他所倡导的以东方艺术史研究为主的研究所也被解散。1936年,泽德尔迈尔继任施洛塞尔的教席,维也纳艺术史系两个教席复归统一。对此情况的讨论参见陈亮,〈斯齐戈夫斯基与正统维也纳学派的艺术史方法之争〉,载《美术观察》,2020年第10期,第75—80页。

一 起源之争

基督教艺术的起源是西方艺术史研究中的重要问题,围绕这个问题的第一场历史性论辩发生在20世纪初期。争议的一方是维克霍夫与李格尔[Alois Riegl],他们认为,基督教艺术根植于罗马帝国晚期艺术风格的转变,是希腊-罗马文化主导了这一过程,桥头堡是罗马城。争议的另一方是斯齐戈夫斯基,他认为基督教艺术起源于罗马帝国以东的广大地区,也就是现在土耳其东部,底格里斯河北部,是阿拉姆-波斯[Aramaic-Persian]8阿拉姆语是约公元前1000年至公元7世纪西亚地区的国际性语言,目前仍在使用,是世界上少数存活了上千年的古老语言之一。文化主导了这一过程,桥头堡是君士坦丁堡与耶路撒冷。这场争议极大地丰富了早期中世纪艺术史研究的多样性,让远在中亚腹地的许多地区与艺术作品进入西方艺术史研究视域,也在西方艺术史内部重估了东方艺术的重要贡献。9参见莱奥内利,〈斯齐戈夫斯基,艾纳洛夫与艺术理论中的地理边界问题:“地理之眼”的可能性〉。

1895年,维克霍夫出版《维也纳创世纪》,纠正了自温克尔曼[Winkelmann]以来认为罗马艺术仅为“希腊艺术的粗糙化”10这本书是维克霍夫对《维也纳创世纪》手抄本插图研究的一个成果。哈特尔[Wilhelm von Hartel]和维克霍夫,〈维也纳创世纪〉[Die Wiener Genesis], Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen der allerhöchsten Kaiserhauses, vol.15-16, Wien, 1895。英译本名为《罗马艺术:它的基本原理及其在早期基督教绘画中的运用》[Roman Art: Some of Its Principles and Their Application to Early Christian Painting], The Macmillan Company,1900。该译本仅为《维也纳创世纪》导论部分。中译本为陈平译,《罗马艺术》,北京大学出版社,2010年。这句话在中译本第17页。的判断,称赞其是壮丽的帝国艺术,并认为罗马帝国形成的新艺术风格,渗透进4至6世纪期间所有艺术品生产之中,成为基督教艺术根植其中的土壤。维克霍夫著作的历史贡献在于:首先,把当时对古代艺术史的研究焦点从希腊艺术转移到罗马艺术之上,尤其是罗马帝国晚期艺术风格的改变上;其次,把早期基督教艺术研究从图像志解释转移到风格与起源问题探究上。

维克霍夫的书直接引发了斯齐戈夫斯基与李格尔对此问题的深入讨论。1901年,李格尔出版《罗马晚期的工艺美术》。11李格尔,《奥匈帝国境内罗马晚期的工艺美术》[Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn],Druck und Verlag der Kaiserlich-Königlichen Hof-und Staatsdruckerei, 1901。英译者温克斯[R. Winkes],1985年英译本为《罗马晚期工艺美术》[Late Roman art industry],Giorgio Bretschneider, 1985。中译本为陈平译,《罗马晚期的工艺美术》,北京大学出版社,2010年。他基本赞同维克霍夫的结论,并继续扩大该问题的讨论范围,从早期手抄本插图,扩展到其他艺术门类:建筑、雕塑、绘画以及工艺美术;讨论的地理区域以罗马为中心,扩展到地中海沿岸地区,其中也包括亚历山大里亚以及耶路撒冷等东方地区。不过,李格尔在这本书中更着重于处理罗马晚期的艺术风格转变问题,他认为这种转变不能表述为艺术的“衰落”,而是艺术的“触觉性”向“视觉性”转变的起点,其动因是艺术内在力量,他将其表述为“艺术意志”[Kunstwollen]。

同年,斯齐戈夫斯基出版了颇具论战色彩的著作《东方抑或罗马?》,从导言开始就明确反对维克霍夫。他指出:基督教艺术的根源不在罗马,而在东方的广大区域。公元前3世纪,随着亚历山大大帝东征,西方艺术影响了东方;但公元之后的头3个世纪中事情发生了反转,生命力顽强的东方艺术重新崛起,反向影响了西方。12斯齐戈夫斯基的这一观点,由于措辞关系,被很多学者认为具有民族主义的偏见。参见布伦德尔[Otto J. Brendel],〈一本关于罗马艺术的书的导论〉[Prolegomena to a Book on Roman Art], Memoirs of the American Academy in Rome, vol. 21, 1953, p. 7, pp. 9-73。后来作者以单行本出版,《罗马艺术研究绪论》[Prolegomena to the Study of Roman art],Yale University Press, 1979。布伦德尔梳理罗马艺术的观念史,首先源于文艺复兴时期对历史问题的关注,把希腊和罗马艺术认同成一个连续体,它比中世纪艺术重要。第二阶段从17世纪晚期开始到温克尔曼达到顶峰,认为罗马艺术从属于希腊艺术,是希腊艺术的衰落阶段。希腊艺术中古典时期的艺术成就最高,然后希腊化艺术开始衰落,罗马艺术从属于希腊化艺术,独立的罗马艺术几乎是不存在的。第三阶段是19世纪后期,重新评估罗马艺术,以维克霍夫与李格尔为代表,他们努力定义罗马艺术自身特点及其向中世纪艺术的转变,其中,李格尔发明的“艺术意志”概念成为这种定义的核心。在这场重新评估中,布伦德尔认为斯齐戈夫斯基应该属于温克尔曼的支持者,他对罗马艺术的否定只不过是民族精神决定论的一种表达方式。

一般来说,不可能说罗马帝国艺术是在罗马发展起来的,并且曾经在东方驱逐希腊艺术实践,从而成为基督教艺术的广泛基础。如果我们说“罗马帝国艺术”,我们指的是希腊化艺术的最后阶段,其中罗马只不过是数个中心之一……就基督教艺术而言,它的起源点在公元头3个世纪的希腊化地区的古老东方城市,比如亚历山大里亚、安条克和以弗所,但不是在罗马。13本段引文出自约瑟夫·斯齐戈夫斯基,《东方抑或罗马?古代晚期与早期基督教艺术的论稿 集》[Orient oder Rom? Beiträge zur geschichte der Spätantiken und frühchristlichen Kunst], J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung,1901, p. 8;由莱奥内利译为英文,转引自莱奥内利,〈斯齐戈夫斯基,艾纳洛夫与艺术理论中的地理边界问题:“地理之眼”的可能性〉。

同时,斯齐戈夫斯基也否定了李格尔寻找的罗马晚期艺术风格转变的动因,他认为从古代晚期开始,东方艺术向西迁移,从美索不达米亚到君士坦丁堡,使得一种新罗马艺术风格挣脱希腊艺术而诞生14关于斯齐戈夫斯基和李格尔对罗马晚期艺术风格转变的不同观点,参见玛格丽特·奥琳[Magaret Olin],〈艺术史与意识形态:李格尔与斯齐戈夫斯基〉[Art History and Ideology:Alois Riegl and Josef Strzygowski], Cultural Visions: Essays in the History of Culture,2000, pp.151-170;这位作者的另一篇论文也探讨了类似问题,〈李格尔:哈布斯堡帝国晚期语境中的罗马帝国晚期〉[Alois Riegl: The Late Roman Empire in the Late Habsburg Empire], Austrian Studies, 1994,pp. 107-120。,这才是罗马晚期艺术风格转变的动因。

斯齐戈夫斯基使用的视觉材料也更具前瞻性,充分考虑了当时考古学在亚洲地区的最新成果:来自帕尔米拉[Palmyrene]、小亚细亚以及埃及的绘画、雕塑、石棺、象牙制品和科普特纺织品[Coptic textiles]。他站在维克霍夫、李格尔观点的对立面,得出完全相反的结论:甚至连西方人眼中位于东方的君士坦丁堡也不是基督教艺术的起源,那里仅仅是更加东方的各种艺术创造力量的汇集点,只是结果,真正起源地是位于更加遥远“东方”的多个区域。他的观点非常激进:

然后我去了君士坦丁堡、希腊和小亚细亚,其结果使我确信,君士坦丁堡并未提供打开所谓“拜占庭问题”这把锁的钥匙,更确切地说,它只是东方放射出的道道光芒所汇聚的一个焦点。15同注1。

随着这三位学者著作的出版,围绕基督教艺术起源问题,古代晚期艺术风格转变的动因问题,争议由此产生。1902年年初,斯齐戈夫斯基发表〈东方包围中的希腊〉16斯齐戈夫斯基,〈东方包围中的希腊〉[Hellas in des Orients Umarmung], Allgemeine Zeitung, 18 Feb. 1902。一文,攻击李格尔的观点,他提出:罗马晚期艺术风格的转变并非艺术内在力量使然,而是来自东方的外在影响;那些坚持以罗马自身为核心动因的观点,都没有摆脱自瓦萨里[Giorgio Vasari]以来的欧洲南方思想的影响,而要摆脱这种影响,必须从那些新发现的,位于亚洲腹地鲜为人知的考古遗迹开始,从东方出发来看问题。那些坚持人文主义艺术史观的学者,都过于倚重文学对艺术史研究的影响,忽视了考古学的新发现,因此忽视了亚洲的力量。对此攻击,一向温和的李格尔也做出了回应:他发表〈罗马晚期抑或东方?〉17此文的德语原文刊载于《慕尼黑汇报增刊》[Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung], 23 April. 1902;英译本见彼得·沃茨曼[Peter Wortsman]翻译的李格尔,〈罗马晚期抑或东方?〉[Late Roman or Oriental?],German Essays on Art History,Continuum International Publishing Group, 1988, pp.173-190。一文,指出斯齐戈夫斯基“大肆攻击,将争论的矛头指向我……以一种喜怒无常的、有些神经质的方式实施了这场攻击”。18同注17。同时,李格尔在此文中再一次阐述了罗马晚期建筑在空间上的变化,浮雕与绘画从触觉到视觉方式的转变,他非常自信,重申了自己在处理这些问题时并非没有注意到东方因素19李格尔曾担任奥地利艺术和工业博物馆馆长一职长达十二年,早在1891年就已出版关于东方地毯的研究成果《古代东方地毯》[Altorientalische Teppiche], T. O. Weigel Nachfolger, 1891。 根据埃尔斯纳的研究,东方地毯的装饰纹样是李格尔尤为擅长的一个领域。参见埃尔斯纳,〈从经验性论据到大图景:对李格尔“艺术意志”概念的一些思考〉,载巫鸿、郭伟其主编,《世界3:艺术史与博物馆》,上海人民出版社,2021年,第128—163页。。

三位学者在19到20世纪之交的学术争议,使基督教艺术的起源问题、古代晚期风格转变问题,成为西方艺术史学的重要学术问题。这些问题在20世纪接下来的时间中都被陆续关注与研究。然而,相较于争议双方的差异,他们之间的共同点也耐人寻味。中世纪艺术史学者基青格[Ernst Kitzinger]认为,实际上斯齐戈夫斯基与李格尔在方法上都极为重视艺术作品的形式分析与比较,这一共同点超越了他们的争论和政治上的分歧。牛津大学古典考古学教授雅希·埃尔斯纳[Jaś Elsner]认为,如果说李格尔是艺术史形式主义传统的创始人之一,那么斯齐戈夫斯基就是最杰出的倡导者之一。他们都对艺术作品的形式风格有着卓越的视觉敏感性和高超的语言描述能力,都有丰富且有价值的艺术史料做支撑,并尝试把这些具体的视觉经验,与抽象的思想主题以及艺术的文化意义这样的大问题结合起来。我们权且称之为理想主义,这种理想主义,加之对视觉经验的重视,正是维也纳艺术史学派的巨大魅力之一。20埃尔斯纳认为,李格尔的《罗马晚期的工艺美术》以及斯齐戈夫斯基的《东方抑或罗马?》一起建立了关于古代晚期艺术问题和基督教艺术起源问题的研究方法与基本框架,参见其论文〈古代晚期的诞生:李格尔与斯齐戈夫斯基在1900〉[The Birth of Late Antiquity:Riegl And strzygowski in 1900], Art History, vol.25, 2002, pp. 358-379。以下简称〈古代晚期的诞生〉。

二 起源理论

斯齐戈夫斯基最终将基督教艺术的“东方起源”定位于现在的西亚、中亚一代,并将其与北欧地区,而不是地中海地区的影响联系起来。从学科发展看,这种新视角对20世纪艺术史新领域的开拓,尤其是伊斯兰艺术史、北欧艺术史、中亚各地的区域艺术史研究影响深远。同时,它也让罗马帝国东部边缘地区的图像生产进入艺术史研究视域。21参见基青格,《早期中世纪艺术》[Early Medieval Art],the British Museum, 1940, pp.8-9;基青格,《形成中的拜占庭艺术:3—7世纪地中海艺术风格发展的主要脉络》,[Byzantine Art in the Making: Main Lines of Stylistic Development in Mediterranean Art,3rd-7th Century], Harvard University Press, 1977, pp. 9-15。从方法论上看,斯齐戈夫斯基以古典人文主义为对立面,通过强调人工制品在艺术史专业研究中的地位,纠正了古典艺术史中倚重文献的偏颇。22玛珊德[Suzanne L. Marchand],〈人工制品的修辞与古典人文主义的衰落:以约瑟夫·斯齐戈夫斯基为例〉[The Rhetoric of Artifacts and the Decline of Classical Humanism: The Case of Josef Strzygowsk], History and Theory, 1994。以下简称〈人工制品的修辞与古典人文主义的衰落〉。

从地理区域上看,斯齐戈夫斯基的视角从地中海的罗马向东扩展到了小亚细亚、亚美尼亚、波斯、印度、中国,他的主要观点是:在这片广袤的土地上,是各个不同民族、地区的物品交换、文化交流产生了基督教艺术的最初形态,并主导其发展以及向西传播,直至13世纪“当西方人的眼睛开始意识到观察自然的价值时……西方的基督教艺术才开始走上自己独特的道路”23同注1。。马修·兰普利[Matthew Rampley]认为:“这种另类的艺术地理志彻底颠覆了当时的西方艺术史观点,最关键的是,这种地理志观点把欧洲视为全球艺术疆域的一个区域(而非中心)。”24兰普利,《维也纳艺术史学派:帝国与学术政治1847—1918》[The Vienna School of Art History: Empire and the Politics of Scholarship, 1847-1918],University of Pennsylvania Press, 2013, p. 185。

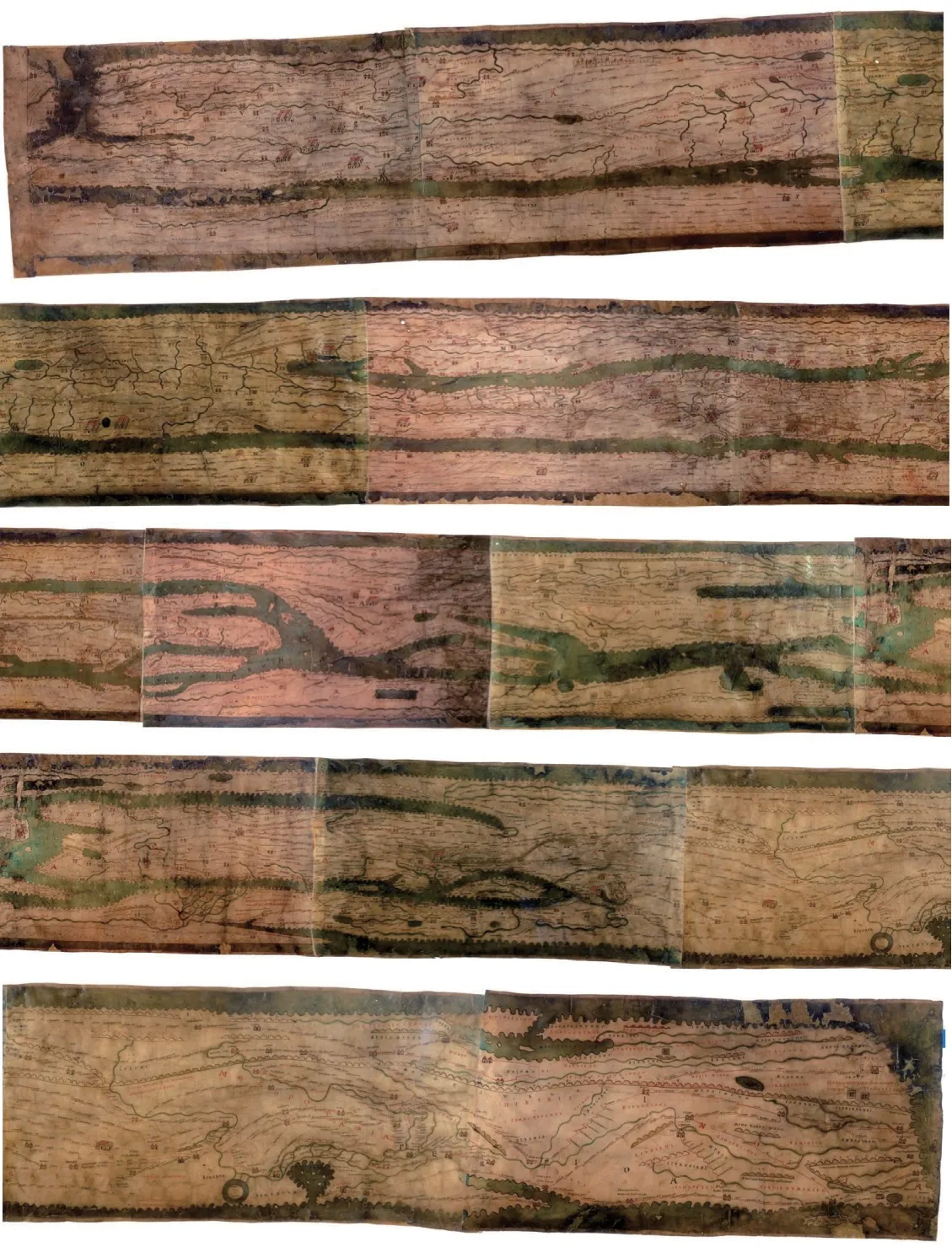

从资料来源上看,斯齐戈夫斯基的视觉材料主要来自两大地理区域,阿拉姆-波斯语地区和地中海的希腊-拉丁语地区。他使用了一张大约制作于4世纪的《波伊廷格地图》[Tabula Peutingeriana](图1)说明东方的重要性。这张地图描绘了罗马帝国时期的朝圣路线,它是以耶路撒冷为中心。因此,当时基督教世界的新“首都”是耶路撒冷而非昔日的罗马,探索基督教艺术起源问题的材料与线索理应从东、西两个区域中同时寻找并比较。如果材料来源仅仅局限于罗马的地下墓窟壁画和石棺浮雕,就很容易轻信罗马起源说;如果那些在4世纪之前就接受了基督教的东方广阔地区的视觉材料被忽视的话,对基督教艺术起源问题的理解必定是不彻底的。斯齐戈夫斯基据此认为:“从哪个角度来呈现‘基督教艺术的起源’——从亚洲还是从欧洲开始呢?以这两个相反角度出发,事情看起来就完全不一样。”25同注1。

图1 《波伊廷格地图》,4—5世纪罗马帝国时期的道路系统图,地理区域跨越欧洲(不包括伊比利亚半岛和不列颠群岛)、北非与亚洲部分地区,包括中东、波斯和印度。该图为12世纪末13世纪初对一件罗马帝国原件的复制品,羊皮纸,34 cm × 675 cm,奥地利国家图书馆

在斯齐戈夫斯基的艺术史研究中,“东方”并不是一个固化的空间概念,它的分界线、中心地带与边缘地带,随着时间变化而变化,大致分成三个阶段。

第一阶段是耶路撒冷成为基督教世界的新中心之前(4世纪之前),基督教艺术在东方和地中海地区均有发展。比起其他学者更加关注罗马,斯齐戈夫斯基更加关注那些已经接受基督教的东方地区,例如,位于幼发拉底河上游的奥斯若恩[Osroëne]以及更北部的亚美尼亚;或者基督徒比较集中的地区,例如小亚细亚地区、安条克以及埃及的亚历山大里亚。此时属于混沌交流时期:

当地中海的影响将希腊化风格的人物形象描绘带到东方的印度和中国时,东方人将波斯装饰的艺术母题带到了西方,并且从这种交流中直接产生了基督教中世纪艺术的新统一体。26同注1。

第二阶段是基督教艺术原型形成时期,约为公元4—6世纪,东方的亚洲主导了这些原型的形成。此时,东方有两个高度发展的“中心”,耶路撒冷和君士坦丁堡。然而,这两个地方仅仅是发展的结果,而非发展的源头。真正的动力之源来自现在的阿富汗地区,到美索不达米亚地区,再到小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦直至埃及。这片广阔的“边缘地带”凝聚起东方的各种力量,汇集到中心:耶路撒冷与君士坦丁堡,形成了基督教艺术原型。

第三阶段是原型形成以后的传播时期,约为公元5—7世纪。由于亚洲内陆北部游牧部落的骑兵入侵,导致日耳曼人向南向西迁徙27这里指的是公元5—7世纪,民族大迁徙的第二阶段。这一时期中,日耳曼人的第一批移民者,其中包含哥特人(西哥特人与东哥特人)、汪达尔人、盎格鲁-撒克逊人、法兰克人等诸多分支民族被第二批移民者:匈人、阿瓦尔人、斯拉夫人、保加尔人的西迁所迫使,不得不再度西迁,部分日耳曼人迁入现在的西班牙境内,直至公元711年伊斯兰的倭马亚王朝入侵。,在这股潮流中,带有大量东方风格装饰母题的金器、带有中古波斯语佩赫勒维语[Pehlewi]铭文的印度珠宝被带到西方世界。此一时期,基督教艺术原型通过两条路径传入西方,而后同时在东西方两地平行发展。海上路线是:从拉文纳、经过米兰到达马赛;陆地路线是,由亚洲和希腊的工匠们沿着哥特人的西进路线传播。这种结论也完美地解释了在西方的西班牙和东方的美索不达比亚地区,同时期的教堂形式与装饰母题具有高度相似性。

斯齐戈夫斯基对起源问题的追溯,从学者所处的更广阔文化语境来看,涉及民族与国家认同,这一问题恰好是19—20世纪之交欧洲国家史研究中的重要问题。斯齐戈夫斯基把基督教艺术的起源追溯到东方与北方,与西方艺术史书写传统直接抵牾。这种对欧洲南北艺术差异,东西艺术差异的强调,这种试图限制拉丁文化影响的尝试,并非没有先例。在德国艺术史理论中,早在18世纪,年轻的歌德在他1772年的论文〈论德意志建筑〉中,就盛赞斯特拉斯堡大教堂及其创造者,从而嘲笑意大利和法国艺术家在审美上的狭隘与势利:

“真是乏味,”一个意大利人走过去说道。“真是幼稚,”一位法国人得意地打开刻有纹饰的鼻烟盒,结结巴巴地说。但是,请问你们可有什么作为,竟敢这样出言不逊!

古代难道没有天才从茔墓中奋起,它却束缚着你们,哦,你们这些拉丁人!你们匍匐在那壮观的遗迹上来乞得某些比例,靠那些神圣的断垣残壁来拼合起自己的楼塔,又因为能够讲述那些庞大建筑的细微尺寸和线条,便自以为是艺术秘诀的保护者。28该段译文选自:范景中主编,《美术史的形状》Ⅰ,中国美术学院出版社,2003年,第148页。

斯齐戈夫斯基在研究基督教艺术的东方起源的过程中,也逐渐开始强调并重视欧洲北方艺术的地位。他认为,欧洲北部的艺术正是5—7世纪之时,也即基督教艺术兴起的第三阶段,由来自远东地区的游牧部落到达此地而开启的。同时,他还从艺术史学的角度,反思了欧洲北部艺术以及东方艺术长期受到忽视和贬低的原因。

由于从吉贝尔蒂到布鲁内莱斯基的匿名传记作者再到瓦萨里,意大利的传记作家们都遵循书面材料,他们都忽视了来自东方的冲击,否认了来自北方的任何力量,并认为艺术的救赎就是追随古代,这些正是瓦萨里整个发展理念的驱动力。我们把过去出现的这种错误解释称之为历史模式,它认为南方的发展处处奏效,是达到古代模式这一发展过程中唯一可能的顶峰。这种错误的方法和人文主义的目标解释了我们这个时代为了恢复东方和北方在欧洲艺术发展中应有的地位而与人文主义者进行的所有必要斗争的原因。29斯齐戈夫斯基,〈第二讲:艺术史〉[Lecture Two: “The History of Art”],卡尔·约翰 斯[Karl Johns]译,Journal of Art Historiography, vol.17, 2017;本文最初出版于1923年,收入其著作《人文学科的危机》[Die Krisis der Geisteswissenschaften], A. Schroll & Co.,1923, pp. 35-60。

有学者注意到,与斯齐戈夫斯基差不多同一时期的其他艺术史学者,例如德希奥[Georg Dehio]、平德[Wilhelm Pinder]、沃尔夫林[Heinrich Wölfflin]、沃林格尔[Wilhelm Worringer]以及潘诺夫斯基[Erwin Panofsky],也都关注到了欧洲南方艺术与北方艺术的概念与边界问题。30对20世纪20年代艺术史学者们讨论欧洲艺术史中南北问题、东方问题的情况,参见莱奥内利,〈斯齐戈夫斯基,艾纳洛夫与艺术理论中的地理边界问题:“地理之眼”的可能性〉。尤其是沃林格尔,在1928年出版的《希腊式与哥特式》31沃林格尔,《希腊式与哥特式》[Griechentum und Gotik: vom Weltreich des Hellenismus], R. Piper & Co Verlag, 1928。一书中,把古希腊传统、东方的拜占庭艺术、北方的哥特式风格看成一脉相承,紧密相关的艺术历史,他还明确表示,艺术史研究中东方艺术这一新视野的开拓,应该归功于斯齐戈夫斯基。

三 理论来源

斯齐戈夫斯基之所以能够打破地理界限的限制,在20世纪初期的西方艺术史研究语境中重新塑造东方的影响,与他自己在东方的考察密不可分。他曾经前往小亚细亚、土耳其、亚美尼亚、高加索、埃及等地长时间考察,建构起关于这些地区的历史遗迹、考古现场以及古物分布情况的第一手知识体系。32对斯齐戈夫斯基的出身和教育背景与其艺术史研究中东方视角的关系,以及他在东方的考察活动,玛珊德的讨论较为详细,参见〈欣赏他者的艺术:斯齐戈夫斯基与非西方艺术史的奥地利源头〉[Appreciating the Art of Others: Josef Strzygowski and the Austrian Origins of Non-Western Art History], by Piotr O. Scholz, Magdalena Anna Diugosz, Von Biala nach Wien: Josef Strzygowski und die Kunstwissenschaften, Ibera Verlag-European University Press Verlagsgesellschaft m. b. H.,2015, pp. 257-285。以下简称〈欣赏他者的艺术〉。在东方的广泛旅行与深入考察成为他拓展艺术史研究地图的部分原因,他也因此被一些学者称为“全球艺术史”的先驱。33较早把斯齐戈夫斯基的艺术史研究方法看成“全球艺术史”或者“世界艺术史”的有益尝试的学者是玛珊德,〈人工制品的修辞与古典人文主义的衰落〉,1994年;〈欣赏他者的艺术〉,2015年;克里斯托弗·伍德[Christopher Wood],〈斯齐戈夫斯基与李格尔在美国〉[Strzygowski und Riegl in den Vereinigten Staaten], Wiener Schule: Erinnerung und Perspektiven, Böhlau Wien, 2004,pp. 217-234;2017年英译文载Journal of Art Historiography, vol. 17, 2017;关于这一说法,还可参见乔治·瓦索尔德[Georg Vasold],〈李格尔,斯齐戈夫斯基与艺术的发展〉[Riegl,Strzygowski and the Development of Art],Journal of Art Historiography, vol. 5, 2011。瓦索尔德在文章中还给出了几篇有价值的文献,如弗鲁希特尔[Andreas Früchtl],〈斯齐戈夫斯基是世界比较艺术史的先驱?关于斯齐戈夫斯基1885—1889 年艺术科学方法起源的调查〉[Strzygowski as pioneers of a comparative history of world art? Investigation into the genesis of Strzygowski‘s art-scientific method from 1885-1889],维也纳大学2006年博士论文;另外,伊娃·弗罗德尔-克拉夫特[Eva Frodl-Kraft],〈困境及其解释:斯齐戈夫斯基与施洛塞尔〉[Eine Aporie und der Versuch ihrer Deutung: Josef Strzygowski-Julius v. Schlosser], Wiener Jb. für Kunstgeschichte, vol. 42, 1989, pp. 7-52;肖尔茨[Piotr O. Scholz],〈天地之间的漫游者,斯齐戈夫斯基和他那个仍然具有现实意义的问题:东方抑或罗马〉[Wanderer zwischen den Welten. Josef Strzygowski und seine immer noch aktuelle Frage: Orient oder rom], Kunstgeschichete an der Universität Graz, 1992,pp. 243-265。

19到20世纪之交,欧洲国家,尤其是英法两国的学者,在欧洲东北部、亚洲、非洲等地的探险与考察获得了丰富的考古学新发现。斯齐戈夫斯基在他的文章中数次提到自己受惠于这些考古成果。例如,他经常提到的贝尔小姐,正是被称为“沙漠之女”34诺曼·戴维斯,《另一片天空下:走进历史的全球之旅》,曾小楚译,中信出版社,2020年,第636页。的英国探险家格特鲁德·贝尔[Gertrude Bell],她是牛津大学历史上第一位获得一等荣誉35一等荣誉[First Class Honours],是英国本科学位分类系统中的最高荣誉等级。的女性,花了二十年到中东地区考察,能说流利的阿拉伯语和波斯语,她的写作与考察甚至影响了英国在这一地区的政策。还有法国著名考古探险家沃居埃[Eugène-Melchior de Vogüé],他在高加索、俄罗斯以及美索不达米亚地区的考古探险成果,成为后续美国普林斯顿大学考古队持续深入的基础。

另一方面,19世纪晚期适合长途旅行的便携式摄影技术已经成熟。考古探险的学者们可以带回大量人迹罕至地区的遗址照片,包括这些遗址中残存的壁画、浮雕、建筑等。这些视觉资料慢慢积累起来,为当时的艺术史研究提供了宝贵的新资源。斯齐戈夫斯基的东方起源说很大程度上受惠于此。

对这些来自亚洲地区的考古新发现,俄罗斯学者的研究要早于西欧学者。沃居埃一直提醒法国学者要关注俄罗斯学者的研究。在这一点上,斯齐戈夫斯基敏锐地捕捉到了,他能够阅读拉丁文与希腊文,尤其是能读懂俄文,这为他吸收俄罗斯艺术史家圈子中的研究成果与流行理论提供了极大便利。同时,语言上的优势让他早在获得博士学位之后的罗马考察时期,就与那些生活在罗马的俄罗斯社团有所接触,甚至被邀请观看这些俄罗斯人的艺术收藏。36参见玛珊德,《欣赏他者的艺术》,2015年。1890年,斯齐戈夫斯基到东欧考察,他调研了这一带的教堂遗迹以及古物研究现状,参加了俄罗斯考古大会,还结识了两位著名的俄罗斯艺术史家:孔达科夫[Nikodim Pavlovich Kondakov]和艾纳洛夫[Dmitry Ainalov]师生。他们认为研究欧洲艺术发展应该更多关注东方的影响,这些理论学说对斯齐戈夫斯基影响巨大。

孔达科夫曾广泛考察过俄罗斯地区拜占庭帝国的历史遗迹,尤其擅长利用图像学方法研究手抄本插图。1892年,他在法兰克福以法文出版了《拜占庭珐琅器的历史与文物》37孔达科夫,《拜占庭珐琅器的历史与文物》[Histoire et Monuments des Emaux Byzantins], Francfort sur Mein, 1892。。这本印数极少的小册子主要研究了俄罗斯收藏家兹维尼戈罗德斯基[Aaron Zvenigorodsky]收藏的一批东欧与高加索地区的珐琅器物。孔达科夫特别强调,在乌克兰与高加索地区发现的这批视觉材料,与来自北欧地区、中欧地区的视觉材料有很强的相关性。他认为,这两个地理区域的抽象装饰纹样可以共同追溯到叙利亚和近东地区,这条线索对于理解欧洲艺术的发展非常重要:

对我们来说,在刚开始的基督教艺术之中,叙利亚与近东的作用从古代遗物上看似乎并不明显,但在深入研究这些古物历史的时候却变得生动起来。如果我们想从源头上研究欧洲艺术并了解它的东方起源,就必须考虑到这一点。否则,这个大问题似乎被分解成一千个碎片:如果分开考虑它们,每个部分都没有任何意义。38此段译文原为法文,出自孔达科夫,《拜占庭珐琅器的历史与文物》,第39页,被莱奥内利翻译成英文,在〈斯齐戈夫斯基,艾纳洛夫与艺术理论中的地理边界问题:“地理之眼”的可能性〉论文中引用。另外,讨论斯齐戈夫斯基与俄罗斯艺术史学者们之间的关系的论文,还可参见赫鲁斯科娃[L. G. Khrouchkova],〈约瑟夫·斯齐戈夫斯基,约瑟夫·威尔伯特,与拜占庭研究的俄罗斯学派〉[Joseph Strzygowski, Joseph Wilpert and the Russian School of Byzantine Studies], Cahiers Archéologiques, vol. 56, 2015, pp. 173-189,由格尔巴克[Kesha Gelbak]译成英文。

孔达科夫的学生艾纳洛夫也是一位圣像画研究专家。他1900年出版《拜占庭艺术的希腊起源》,这本书恰好在斯齐戈夫斯基《东方抑或罗马?》前一年出版,学者赫鲁斯科娃[L.G. Khrouchkova]认为,斯齐戈夫斯基阅读了艾纳洛夫的书,并且使用了其中很多研究成果。艾纳洛夫在这本书的结论中断言,君士坦丁堡类似一个希腊化艺术风格与来自东方的各种风格特征的熔炉。39参见赫鲁斯科娃,〈约瑟夫·斯齐戈夫斯基,约瑟夫·威尔伯特,与拜占庭研究的俄罗斯学派〉,2015年。斯齐戈夫斯基对君士坦丁堡的评价与之类似,君士坦丁堡仅仅是汇聚了来自更加东方地区的各种元素。艾纳洛夫著作的英文版译者西里尔·曼格[Cyril Mango]在译者前言中也指出,1901年,在艾纳洛夫的书出版一年后,斯齐戈夫斯基著名的《东方抑或罗马?》面世,后者提出了大致相同的观点,不过态度更加坚定和激进。40艾纳洛夫,《拜占庭艺术的希腊起源》[The Hellenistic origins of Byzantine art], trans.Elizabeth Sobolevitch, Serge Sobolevitch, Rutgers University Press, 1961, p. 10。

四 研究影响

斯齐戈夫斯基的基督教艺术东方起源说,对中世纪艺术史研究产生了巨大影响,尤其是在美国。中世纪艺术史研究的重镇在美国而非欧洲,20世纪初期,正是美国学者首先注意到了斯齐戈夫斯基这一激进观点的重要性。1910年,普林斯顿大学艺术史家艾伦·马昆德[Allan Marquand]撰文指出,这位奥地利学者深入亚洲腹地的考察令人印象深刻,他关于早期中世纪风格的东方起源观点极大地拓展了中世纪艺术研究的地理区域,把原先相对狭隘的地中海视角向东向北推进,最终,整个亚欧非大陆上的相关视觉材料都被中世纪艺术史所囊括。41马昆德,〈齐戈夫斯基及其早期基督教艺术理论〉[Strzygowski and his Theory of Early Christian Art], Harvard Theological Review,1910, pp. 357-365。著名的哈佛大学中世纪艺术史家亚瑟·金斯利·波特[Arthur Kingsley Porter]也认为斯齐戈夫斯基“触发了中世纪学术研究的导火线,以至于学院内那古老的考古学就像纸牌屋一样坍塌了”。42亚瑟·金斯利·波特,〈英语中的斯齐戈夫斯基〉[Strzygowski in English], The Arts,1925, pp. 139-140。关于斯齐戈夫斯基对美国艺术史研究的影响,讨论较为详细的有:克里斯托弗·伍德,〈斯齐戈夫斯基与李格尔在美国〉,2004年。

20世纪30年代,斯齐戈夫斯基东方起源说的影响力被一次考古发掘再次证实并加强了。1932年,在美索不达米亚北部,考古学家发掘出一处重要历史遗迹,被称为杜拉欧罗普斯犹太会堂[Dura-Europos synagogue]43杜拉欧罗普斯犹太会堂是1932年在叙利亚杜拉欧罗普斯[Dura-Europos]发现的古老犹太教堂。它的墙壁上绘有人与动物题材的彩绘,与其相关的考古报告参见卡尔·赫尔曼·克莱林[Carl Hermann Kraeling],《犹太会堂,杜拉欧罗普斯最终报告8.2》[The Synagogue,Dura Europos Final Report VIII.2], KTAV Publishing House, Inc. , 1956, pp. 4-6。。该遗址保存了大量彩绘壁画(图2),建造年代大约在3世纪,是东方艺术影响基督教艺术起源与古代晚期艺术风格的重要证据。44玛格丽特·奥琳,〈早期基督教会堂与犹太艺术史学者,杜拉欧罗普斯犹太会堂的发掘〉[Early Christian Synagogues and Jewish Art Historians. The Discovery of the Synagogue of Dura-Europos], Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, vol. 27, 2000, pp. 7-28。早在此处遗址尚未发掘之前的1901年,斯齐戈夫斯基为了论证东方起源说,使用过附近一处名为三兄弟墓[the Tomb of the Three Brothers]45关于三兄弟墓的研究,参见斯齐戈夫斯基《东方抑或者罗马?》,第11—32页;另还可参见英国帕尔米拉艺术研究专家科利奇[Malcolm Colledge]的《帕尔米拉的艺术,古代艺术与考古研究》[The Art of Palmyra,Studies in Ancient Art and Archaeology],Thames and Hudson, 1976, p. 84。关于帕尔米拉和杜拉欧罗普斯在风格上的相似之处,科利奇在书中第87页进行了探讨。另参见帕金斯[A. Perkins],《杜拉欧罗普斯的艺术》[The Art of Dura-Europos], Clarendon Press, 1973,pp. 124-129。遗址中的壁画作为证据(图3),两处遗址均位于帕尔米拉附近,直线距离仅200多公里。当时他就预言过在这一带地区一定存在类似风格的视觉作品:即对人物进行正面描绘以产生对称的风格,而非使用产生错觉的自然手法。这些视觉风格正是早期基督教艺术的重要特点,也是古代晚期艺术风格发展的方向,斯齐戈夫斯基据此证实他的东方艺术影响的理论。也就是说,如果像斯齐戈夫斯基所预言的那样,此处还能够发掘出更多相关视觉证据的话,那么东方起源说的可信度就会大大增加。杜拉欧罗普斯犹太会堂的发掘及其壁画绘制风格,完美地证实了斯齐戈夫斯基的预言。如果我们把来自两处遗址的壁画进行比较,很容易就会发现图像处理的相似性。例如,人物形象的轮廓线被极力强化,从背景中脱颖而出;人物形象均以正面展示,头部周围会单独绘制一个长方形,仿佛是一个背景框架;两处壁画主题都关注女性与儿童的组合肖像;壁画背景中的建筑部件,例如护墙板、柱子等,都使用多彩法绘制,但目的并非为了产生错觉,而是为了装饰。斯齐戈夫斯基认为,这些壁画质量一般,就是当地普通工匠的作品46关于那些制作壁画的工匠的能力,参见贡布里希,《艺术的故事》,Phaidon, 1995,pp. 127-128;还有布里连特[Richard Brilliant],〈杜拉欧罗普斯的绘画与罗马艺术〉[Painting at Dura-Europos and Roman Art],Dura-Europos Synagogue: a Re-Evaluation 1932-1972, 1973, p. 28。,其风格源自受到希腊化影响的东方地区的混合传统,例如位于遗址东边的帕提亚[Parthia]的西部边陲地区。1932年的发掘印证了斯齐戈夫斯基的预言,埃尔斯纳将此学术预言比喻为“类似自然科学中,实际的天文观测最终证实了爱因斯坦相对论的例子,都是经验实例证实假设性推测”。47埃尔斯纳,〈古代晚期的诞生〉,2002年。

图2 男子形象壁画,杜拉欧罗普斯犹太会堂西墙,约公元240年

图3 三兄弟墓中湿壁画,帕尔米拉,约为公元3世纪。斯齐戈夫斯基的《东方抑或罗马?》使用过此图

20世纪40年代之后,斯齐戈夫斯基的东方起源理论得到中世纪艺术史研究学者们的普遍接受。美国历史学会会长罗斯托夫采夫[Mikhail Roztovtzeff]是古希腊罗马历史研究方面的专家,他采信了斯齐戈夫斯基的论据,把杜拉欧罗普斯犹太会堂看作基督教艺术东方起源说的最好例证,因为这里的壁画具有“正面性和静态对称性”的风格,正是“东方艺术最简单、最基本的原则”48关于这些壁画绘制水平与风格的讨论,参见罗斯托夫采夫[M. I. Rostovtzeff],〈杜拉欧罗普斯及其艺术〉[Dura-Europos and Its Art],Oxford University Press, 1938, pp. 78-85。。普林斯顿大学艺术与考古系是中世纪艺术史研究的重镇,该机构主持的“基督教图像数据库”是目前历史最悠久、最全面的基督教艺术图像库之一。数据库的创始者,中世纪艺术史研究专家查尔斯·鲁弗斯·莫里[Charles Rufus Morey]认为,“这座边境城市几乎完美地诠释了希腊风格‘陷入东方包围’的过程,”49莫里,《早期基督教艺术:从古代到8世纪的雕塑与绘画风格与图像学的演变大纲》[Early Christian Art: An Outline of the Evolution of Style and Iconography in Sculpture and Painting from Antiquity to the Eighth Century],Princeton University Press, 1942, p. 28。杜拉欧罗普斯是一座位于希腊、帕提亚和罗马边境线上的城市,因此莫里教授在此使用“边境城市”代替杜拉欧罗普斯。斯齐戈夫斯基“开启了早期以罗马为中心的研究尚未察觉到的东方基督教艺术的视角,对本世纪这一领域的著述产生了强大的影响”。50转引自埃尔斯纳,〈古代晚期的诞生〉,2002年。埃尔斯纳也认为斯齐戈夫斯基关于早期基督教艺术的理论被严重低估了。这里的本世纪指的是20世纪,这一领域意指基督教艺术或者中世纪艺术研究领域。他自己的重要著作《早期基督教艺术》对斯齐戈夫斯基的《东方抑或罗马?》借鉴颇多。首先,莫里认可了斯齐戈夫斯基的东方视角,将东方来源的资料作为研究的重要组成部分,用整个章节处理“亚洲东方的基督教艺术”,他所涉及的地理领域覆盖了此前斯齐戈夫斯基的研究区域,包括君士坦丁堡、萨罗尼卡[Salonica]、小亚细亚、叙利亚和巴勒斯坦。他甚至用了《东方抑或罗马?》第二章所讨论的焦点,一片来自小亚细亚的基督教石棺碎片(图4),作为卷首图片,将其视为自己这本书的研究范围与目的的象征。在更早时期,莫里还回应了20世纪初期的那场争议,他肯定了中世纪艺术的起源必须在古代晚期寻找,但并不认为维克霍夫、李格尔和斯齐戈夫斯基的观点不可调和。

图4 一块来自小亚细亚的基督教题材浮雕(图片出自斯齐戈夫斯基,《东方抑或罗马?》,第55页)

在我看来,我们错误地认为这些理论是相互排斥的。每个人都可以看到,当希腊风格适应罗马人的趣味时,它就变得现实逼真了。每个人都意识到,当它与东方接触时,它就对明暗产生了新的兴趣。没有理由说它不应该两者兼顾。51莫里,〈中世纪风格的起源〉[The Sources of Mediaeval Style], The Art Bulletin, 1924,pp. 35-50。

莫里的后继者,普林斯顿大学中世纪艺术史专家魏茨曼[K. Weitzmann]和凯斯勒[Herbert L. Kessler]沿着这一思路,更加确认东方因素不仅在风格上,甚至在描绘主题上,均很自然地对基督教艺术的相关图像绘制产生了影响。52参见魏茨曼和凯斯勒,《杜拉欧罗普斯的壁画与基督教艺术》[The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art], Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1990年。尤其在魏茨曼的研究中,东方的视觉材料占据了研究主导地位,是考察早期基督教绘画叙事兴起的关键。53魏茨曼对杜拉欧罗普斯犹太会堂的研究从20世纪30年代持续到50年代,他研究方法的特点在于把现存所有媒介上的视觉作品的来源,都追溯到已经遗失的手抄本插图原型之上。这个方法受到斯齐戈夫斯基1901年著作的影响,斯齐戈夫斯基当时假设了图拉真纪念柱上的图像处理方式起源于一份手抄本插图。

20世纪70年代,中世纪艺术史学者基青格继续尝试整合世纪之初关于基督教起源问题争议中双方的解释模型,同时解决古代晚期图像制作风格中的“危机”与“冲突”。1977年,他出版的《形成中的拜占庭艺术》首先接受了李格尔“艺术意志”的概念,对文化语境中人工制品的形式变迁进行解释;同时,他又接受了斯齐戈夫斯基的“地理地域因素”的说法,用以解释他自己提出的一个新概念“亚古代”[sub-antique]54基青格,《形成中的拜占庭艺术:3—7世纪地中海艺术风格发展的主要脉络》[Byzantine Art in the Making: Main Lines of Stylistic Development in Mediterranean Art, 3rd-7th Century], Harvard University Press, 1977, pp.11-13。,也就是那些影响了罗马晚期艺术形式改变的东方多个区域风格。从字面上看,这个概念似乎借鉴自莫里,但莫里直接借用自斯齐戈夫斯基。因此,基青格实际上是综合了20世纪初期关于“古代晚期”问题争议双方的理论模型,用于他所研究的4—6世纪这段时期。他希望这一时期成为古代与中世纪之间风格演变的桥梁,这并非简单的发展,而是有机的,其中整个时期确实有其自身的内部发展。55埃尔斯纳详细地分析了基青格对斯齐戈夫斯基与李格尔理论的综合,参见埃尔斯纳,〈古代晚期的诞生〉,2002年。

斯齐戈夫斯基的基督教艺术东方起源理论,在世纪之交引起了对古代晚期、中世纪早期艺术史研究的争议,同时还引发了欧美艺术史学界对东方、亚洲艺术的广泛关注。这个学说,在理论上得益于俄罗斯艺术史学者的探索;在资料来源上,得益于当时大量积累的亚洲考古成就;在研究方法上,又与维也纳艺术史学派有着千丝万缕的联系。最终,他的东方起源说,与罗马起源说、北欧起源说一起,构成了中世纪艺术发展的重要基础。

贡布里希[E. H. Gombrich]晚年谈到斯齐戈夫斯基时说,“他确实引入了新的研究领域”56理查德·伍德菲尔德[Richard Woodfield],〈贡布里希谈论斯齐戈夫斯基〉[Gombrich on Strzygowski], Journal of Art Historiography, vol. 17, 2017。。同时,有趣的是,贡布里希比较了阿比·瓦尔堡[Aby Warburg]和斯齐戈夫斯基,认为他们之间有一种奇怪的负平行关系。前者想通过研究人们所看到的古典遗产来拯救世界;而后者是一个反古典主义者,他希望通过研究人工制品让一个没有文字或者文字消失了的“他者”世界被看到。但是他们两人也有相同点,那就是都认为拯救世界要取决于艺术史,都痴迷于自己的工作和奇特的发现。

从这个角度来看,我们似乎对于斯齐戈夫斯基艺术史理论的关注还远远不够。

——《艺术史导论》评介