社会主义核心价值观融入旅游经济路径研究

——基于研学旅行视角

张 旗

(扬州大学 旅游烹饪学院,江苏 扬州 225127)

社会主义核心价值观的培育最终以价值观融入人们生产、生活与精神世界为目标。青少年是民族文化传统的继承者,是国家的希望与未来,是社会主义核心价值观培育的重点群体。青少年可塑性强,其作为学生的特殊背景,特别有利于采取集中培养与熏陶的方式,把社会主义核心价值观潜移默化为一代人的精神风貌。本文从研学旅行视角切入,研究社会主义核心价值观在青少年群体中的培育形式与效果。

一、基础:相关概念、研究动态与研究思路

(一)相关概念

1.社会主义核心价值观

社会主义核心价值观是中国共产党在社会主义建设时期,对中国现代化、国际化及马克思主义中国化的理论和实践探索经验的高度总结,其中非常基础与关键的环节是社会主义核心价值观的培育。相较于“初心使命”与“四史教育”,社会主义核心价值观教育的受众更广。培育方式只有契合目标群体的特点和需求,才能更好彰显社会主义核心价值观的价值。为此,社会主义核心价值观在培育过程中要协同文化动力与经济动力。在文化层面要深入挖掘社会主义核心价值观的内涵与精髓,丰富具体表达形式,形成立体的全方位认知与践行体系;在经济层面,社会主义核心价值观要遵循情感规律,贴近受众实际,以受众喜闻乐见的形式形成产品,释放市场动能,支撑社会主义核心价值观培育的常态化。

2.研学旅行

本文的研学旅行是指由学校、社会公益组织或旅行社组织的,青少年集体参与、集中食宿的,在异地的自然与社会环境中,把课堂知识学习与生活能力、思想道德素质培养结合起来的校外实践活动。2013年2月的《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》明确提出要“逐步推行中小学生研学旅行”。2014年8月的《国务院关于促进旅游改革发展的若干意见》将研学旅行体系明确划分为小学生、初中生、高中生三个阶段。研学旅行是爱国主义与革命传统教育、国情教育的重要载体,可以为中小学生践行社会主义核心价值观创设更丰富、更有效的途径。本文侧重研究青少年群体,国际与国内在青少年的界定上存在多元。认同度较大的是WHO在2006年发布的《关于青少年健康管理手册》中将青少年(adolescents)的年龄范围界定在10-19岁之间。国内学者在比较研究各种青少年定义后,认为如果从专门研究青少年群体的角度定义青少年年龄,可“采用生物标准和法律标准所界定的青少年的起至时间,定义为:青少年是指个体由儿童向成人的过渡期,特指12-17岁阶段的未成年人。其中12-14年龄段称为少年期,也就是青春期;15-17年龄段称为青年初期”(1)莫晓春:《关于“青少年”年龄界定问题的思考》,《广西青年干部学院学报》2009年第2期,第38-40页。。综合国内外青少年主流定义,青少年的年龄跨度与小学生的年龄段交叉甚小,因此本文重点研究研学旅行中的初高中学生。

3.生活化

生活化是一个教育学概念,在思政领域运用较早与较多,(2)李焕明:《思想政治教育生活化》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》2004年第3期,第115-117页。迁移到旅游领域的生活化概念依然侧重于精神层面,具体应用在非物质文化遗产的体验性设计及公益性质的旅游产品开发上。所谓生活化是指针对在社会主义核心价值观培育过程中出现的认知偏差,通过实践将社会主义核心价值观与人的生活紧密联系起来,用以人为本的生活态度、思维方式与教育方法,从人的情感和行为层面去推进价值观认知,从而实现被教育者价值观知行合一的过程。

(二)研究动态

本文主要涉及社会主义核心价值观与研学旅行两个研究领域。

社会主义核心价值观的研究分为两个基本部分:一是内涵与价值体系的研究,二是培育。本文的研究主要与社会主义核心价值观的培育相关,这也是学术界研究的重点。学术界的研究具体从三方面展开:其一,特殊群体的社会主义核心价值观培育的研究主要聚焦在大学生群体;(3)隋璐璐、王洛忠:《在大学生中培育和践行社会主义核心价值观的路径探析》,《思想教育研究》2014年第2期,第67-69页。其二,探索社会主义核心价值观与中国优秀传统文化相结合;(4)王立:《社会主义核心价值观与中华优秀传统文化耦合机制探究》,《黑龙江高教研究》2017年第5期,第119-122页。其三,具体培育的途径与手段,包括生活化、新媒体、思政等。另外,社会主义核心价值观的培育包括外在输入与内在认同。外在输入是手段,内在认同是目标,认同是有效践行的前提。因此,文化认同也是社会主义核心价值观研究的重点。(5)张宗峰、焦娅敏:《社会主义核心价值观培育的文化认同机制探究》,《思想理论教育》2017年第1期,第57-62页。

研学旅行是社会主义核心价值观培育途径之一。2013年以来,国家持续出台相关政策,确立研学旅行地位,明确要求并不断细化,使之具有越来越强的可操作性,有力推动相关学术研究。学界关于研学旅行的研究成果丰硕,主要分为定性与定量两部分。定性研究涉及研学旅行研究基础(概念与研究理论)、相关课程(地理、生物、历史等)设计、相关市场产品开发、配套保障等方面。定量研究涉及研学旅行现状调查、旅游感知、消费需求、满意度等方面。在研学旅行与社会主义核心价值观培育的结合方面,目前研究很不充分,首先表现为研究关注的特殊群体不匹配,社会主义核心价值观研究关注大学生群体,而研学旅行研究关注中小学生群体,彼此的融合缺少足够的主体基础;其次,领域狭窄,相对集中在红色研学领域,且缺乏足够的深度,没有具体到操作性的层面;(6)吴涛:《红色研学旅行中的社会主义核心价值观教育研究》,《湖北理工学院学报(人文社会科学版)》2017年第2期,第32-34页。再次,研究成果数量少。截至2022年5月,中国知网以篇名检索研学与社会主义核心价值观的文章仅13篇。目前的学术动态表明,赓续社会主义核心价值观的基础群体青少年目前没有获得研究的基础性地位,研学旅行与社会主义核心价值观的结合也不充分。而这些正是本文的努力方向。

(三)研究思路

本研究涉及社会主义核心价值观、教育、研学旅行三个环节和青少年特点与生活化两种转换。社会主义核心价值观融入旅游市场,需要从重点目标群体入手,经过教育与旅游的融合得以实现。社会主义核心价值观在融入旅游市场的过程中,方向性与引导性不能因为市场需求和经济效益而被扭曲。将青少年确定为重点目标群体,是因为青少年群体本身具有受教和被塑造特征,与国民教育体系契合度高,社会主义核心价值观教育长远效益大。研学旅行在青少年社会主义核心价值观教育中的优势不能单纯理解为提供了一种教育实践形式,而是要从群体生活应用场景来评估研学旅行的教育价值。研学旅行通过群体性生活将外来的引导、示范与青少年群体内部的互动、模仿共融为一种内生性的强化机制。

二、瓶颈:社会主义核心价值观培育的限制性因素

社会主义核心价值观是方向性和框架性的概念。大方向的清晰明确并不意味着培育的顺利有效。作为社会主义核心价值观基本内容的价值观念,本身存在多元化理解,需要引导和厘清认识。另外,因为新时代和新受众造成了很多空白地带,在具体推进的路径上,没有经验、更没有答案,需要摸索。在对可塑性强的青少年群体培育社会主义核心价值观的过程中,青少年的心智发展水平、学校教育和道德实践环境是主要的限制性因素。

(一)心智水平

青少年群体对抽象价值观念缺少自觉主动的认知能力,受外部影响较大。他们集体主义观念淡薄,以自我为中心,只有与个人有关的利益行为卷入时,个体才会对价值观念作出有意义的反应。(7)[美]L·科尔伯格:《道德发展心理学》,郭本禹译,上海:华东师范大学出版社,2004年,第164-166页。青少年群体的智力水平差异很大。对抽象的道德价值观念,初中生虽然具有了理解力,但以感性认识为主;高中生虽然初步具备了理性认识的能力,但缺少必要的生活经验作为认知基础。智力水平的差异并不必然构成对社会主义核心价值观的认知障碍,问题在于,随着个体心智水平的提高,青少年不会把有重要意义的价值观只当作知识来接受,情感参与必不可少。如果存在对社会主义核心价值观的认知障碍,那障碍更多来自情感而不是智力。

(二)学校教育

学校教育对社会主义核心价值观培育的限制性影响主要体现在:一方面,学校德育标准化程度高,忽略学生的个体差异;另一方面,创新性差,教育内容与社会媒体传播的内容大量重复,呆板、教条,缺少生活气息。重知识讲授、轻精神内涵阐释的现象还比较普遍。(8)2014年3月,教育部印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》。学校德育教育存在的上述缺陷造成学生对社会主义核心价值观接受的情感障碍。学生虽然认同社会主义核心价值观,但同时对社会主义核心价值观的教育方式满意度较低。需要指出的是,由于教育方式的不恰当,很容易在理论素养缺乏的青少年群体中,造成教育方式与教育内容的混同,(9)徐震:《马克思主义哲学理解方式简析》,《常熟理工学院学报》2006年第3期,第29-32页。将不当教育方式造成的消极与负面情绪迁移到作为教育内容的社会主义核心价值观本身上来。

(三)实践环境

基于纯语言的价值观传授,即使辅以生动事例,其本质仍属于知识逻辑的范畴,更多表现为对价值观的主观理解与思辨把握,而不是针对价值观本身。和学校课堂中的“言传”相比,实践环境更多通过“身教”对道德个体的道德认知产生影响。当“身教”与“言传”不一致时,容易对道德个体造成道德认知困惑,导致道德实践环境碎片化。就道德实践而言,由于青少年群体的社会阅历匮乏,社会与家庭引导与示范乏力,学生对道德实践行为的反思与社会主义核心价值观的植入之间缺乏有效关联。因此,构建深度融合言传、身教这两个层面的平台或载体是有效培育社会主义核心价值观的关键节点。研学旅行就是在这个关键节点上展开的实践探索。研学旅行寓教于游,在言传、身教融合方面具有明显优势。它既是中学生素质教育的重要形式,也是思政教育的重要推手。研学旅行是否成功,有两个基本评判标准,一是社会主义核心价值观融入研学旅行的程度,二是研学旅行的被接受程度。就限制性因素而言,社会主义核心价值观融入研学旅行的程度是一个重要指标。

三、现实:社会主义核心价值观的生活梳理

本文依据社会主义核心价值观“三个提倡”提供的框架与青少年缺失的道德行为,梳理青少年日常生活行为习惯与践行社会主义核心价值观的相关性,为社会主义核心价值观在青少年的生活世界中找到有效生长点。

(一)价值框架

社会主义核心价值观分为国家、社会与公民个人三个层面。从青少年个人角度面对社会主义核心价值观,根据目标的性质不同会有不同的生活体现。

国家层面的价值目标——富强、民主、文明、和谐是宏观而抽象的,是方向性的。它是一种基础。价值目标实现了,人人都将从中受益。这个层面的价值目标重在创造与建设,是中国梦的重心所在,在青少年身上体现为使命感,感召青少年为之奋斗终身。社会层面的价值取向——自由、平等、公正、法治是框架性的,有制度约束,有氛围,每个人都浸润其中。它要求对制度与政策的贯彻与执行到位,要求公民能遵守维护相关制度与政策,在青少年身上体现为正义感。公民个人层面的价值准则——爱国、敬业、诚信、友善是微观而具体的,与青少年个人相关性最高,也最容易理解。它强调个人的体悟,在青少年身上体现为责任感。因此,通过生活行为与习惯促使青少年形成使命感、正义感与责任感,就与促使社会主义核心价值观在青少年精神世界中生根发芽密切相关。

(二)道德行为

1.道德缺失行为表现

部分初中生在道德行为上表现为行为失范、缺乏诚信;自私任性、缺少感恩;依赖性强、不爱劳动;目光短浅、表里有别。部分高中生在道德行为上表现为责任意识淡薄、感恩意识差、诚信欠缺、自我控制能力差。总的来说,青少年道德缺失行为表现为:自我意识浓重、缺乏奉献精神;注重个人发展、缺乏集体责任意识;对自身生命的意义和价值缺乏科学的认识;诚信意识比较薄弱;不尊重老师和长辈;不主动承担力所能及的家务。

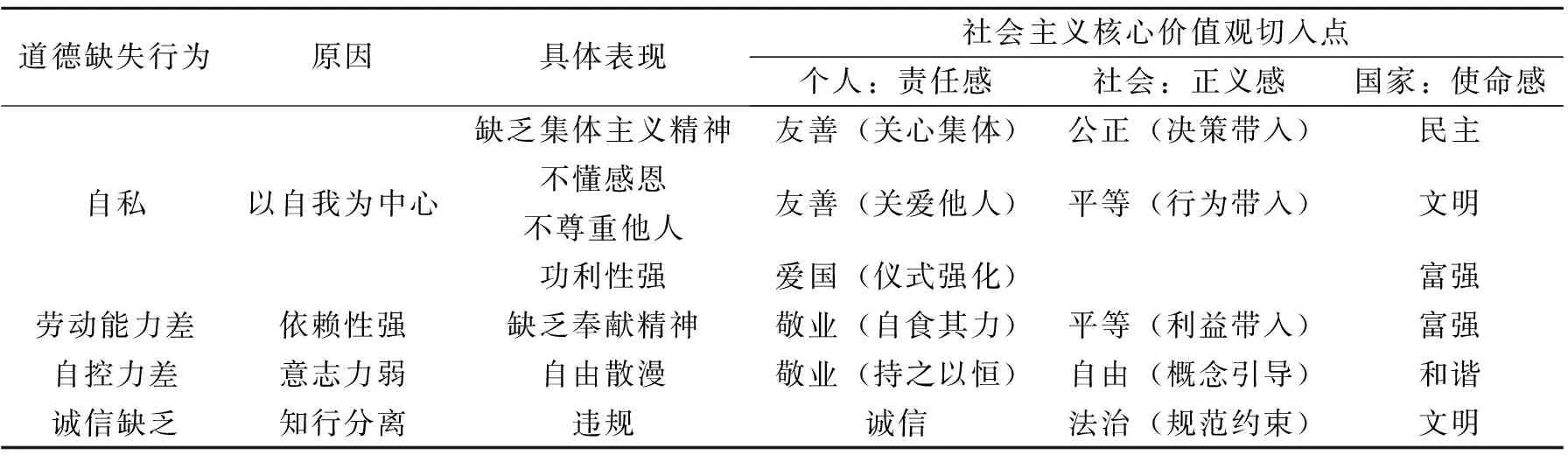

2.道德缺失行为相关性梳理

以上部分初中生和高中生在道德行为上共同表现出的欠缺主要是自私,劳动能力差,缺少自控力和诚信。社会主义核心价值观对其切入的过程中,虽然个人层面价值观相关性最大,但在具体行为表现中会有相当大的扩展,呈立体分布,能上溯至国家、社会层面的价值观(表1)。

表1 青少年道德缺失行为的相关性梳理

四、原则:社会主义核心价值观的产品化转换

将抽象的价值观念转变为市场产品,需要有具体的体验行为作为基础和支撑。体验行为一方面需要细分,另一方面需要与某种情景主题配合,在操作性与感召性之间建立功能联系,叠加体验效果。社会主义核心价值观融入研学旅行需要在产品设计上遵循具体化、通俗化和情感化等原则。

(一)具体化:合适的故事情境

社会主义核心价值观的十二个关键词容易记忆,但高度抽象,很难直接完成从理念到具体行为和日常习惯的转变。在生活中,通过研学旅行的引介与带入可以效仿社会主义核心价值观的践行榜样,具体直观地体现出践行社会主义核心价值观的标准和行为尺度。这些践行榜样应与青少年相关,含有能对青少年产生影响或者能让青少年认真对待的因素。目前开展的研学旅行涉及历史文化、红色革命、科普、职业体验、军事训练、亲近自然等方面,内容涵盖广泛,能将社会主义核心价值观的抽象关键词变成具体可感的故事或情境。比如从身边的文化遗产、革命场馆或亲历者、高新科技企业、青少年素质训练营中找到合适的社会主义核心价值观关键词的具体落脚点,容易对青少年产生积极的情感渗透与情感迁移。继而通过行为性接触,让践行者多角度、多层次地理解社会主义核心价值观所具有的丰富内涵,最终整体把握它的精神本质并在生活行为上习惯化。

(二)通俗化:富有时代气息的文化创新

社会主义核心价值观的通俗化有特殊的社会转型背景:传统的现代化、马克思主义中国化、中国的国际化。这种通俗化是一种具有强烈时代感的综合性表达。传统的现代化在研学旅行中更多指向乡土教育。根植于乡土,基于对地方文化与文化传统充分的了解与认知,在当下生活里的守正创新更容易获得文化的连续性和表达方式的可接受性。马克思主义中国化在研学旅行中更多指向社会主义核心价值观的通俗化。社会主义核心价值观是马克思主义中国化的重要体现,用简洁浅显、喜闻乐见的语言形式把社会主义核心价值观与青少年熟悉的事物联系起来,做到好懂易记。中国的国际化在研学旅行中更多指向讲好中国故事。引导研学旅行者关注乡土,关心国家,点滴记录与勾勒家乡与国家正在发生的故事,并通过线上线下相结合的方式精彩展示出来,使研学旅行参与者从被动学习转变为主动学习,进而主动传播学习成果。

(三)情感化:体悟与认同

情感化有助于改变说教的生硬面孔,缩短青少年与社会主义核心价值观的距离,增加改变青少年对价值观认知态度的机会。价值观的接受伴随着情感参与,社会主义核心价值观的情感化过程在研学旅行中涉及体悟与认同两个紧密衔接的环节。

1.体悟

体悟的重点是唤醒道德自我,这是一个由外而内,由人及己的过程。从要求他人到要求自己,从评价他人到评价自己。体悟需要青少年反思冲突情境,价值观融入个体的过程中伴随着情感上的波动(反复)。宽松的、自由的、高参与性与互动性的、能激发其反思的冲突情境更容易让青少年将自己置于社会主义核心价值观的内部,通过主客一体的感性体验,多观察、多思考、多提出自己的问题,实现理论向生活的回归。研学旅行为体悟提供了体验性的接触空间。研学旅行基地本身具有较高的观赏价值、历史价值、文化价值或科学价值,并在当地具有一定的教育意义。在产品设计过程中应对青少年的兴趣与需求给予充分重视,基地的主题可以从青少年较为关注的历史文化、革命教育、影视、动漫、科技、生物、体育、探秘、拓展等特色内容中确定。研学旅行基地通过提供丰富的具有知识性和趣味性的互动性体验项目,营造出动人的整体氛围。值得注意的是,研学旅行基地通过产品培养青少年的协作、动手、自我管理、自我控制等方面的能力,兼顾了共性与个性。个性方式有助于增强社会主义核心价值观的生活亲和度与交流开放度。

2.认同

认同的重点是建构个体意义空间,这是一个由内而外、由己达人的过程。在个体建构的意义空间中,蕴含着道德标准的定型。研学旅行的重要价值之一是推动研学旅行者将社会主义核心价值观融入个人的生活感受当中,通过个人成功经验与失败教训的正反向提炼而淬化为个人道德标准。研学旅行提供多维度比较视野,通过正反对比深化青少年对社会主义核心价值观的体思,在行为层面表现为正相关行为的强化及习惯化。这时,个体不根据他人行为来进行道德判断,而是用自己的行为实践体现出社会主义核心价值观,或通过影响与带动别人获得成就感,满足自己的道德需求。由于青少年群体可塑性强,认同阶段的道德行为实践,要本着从易到难,循序渐进的原则,否则过强的挫败感会阻滞认同的进程。

五、路径:社会主义核心价值观的市场化表达

研学旅行本质上是教育旅游,它有明确的教育目的和特定的客源群体。在培育社会主义核心价值观的过程中,重点是通过生活实践环节强化青少年养成与社会主义核心价值观有关的日常行为习惯。生活化是社会主义核心价值观培育的主要路径,具体细分为以下两个方面。

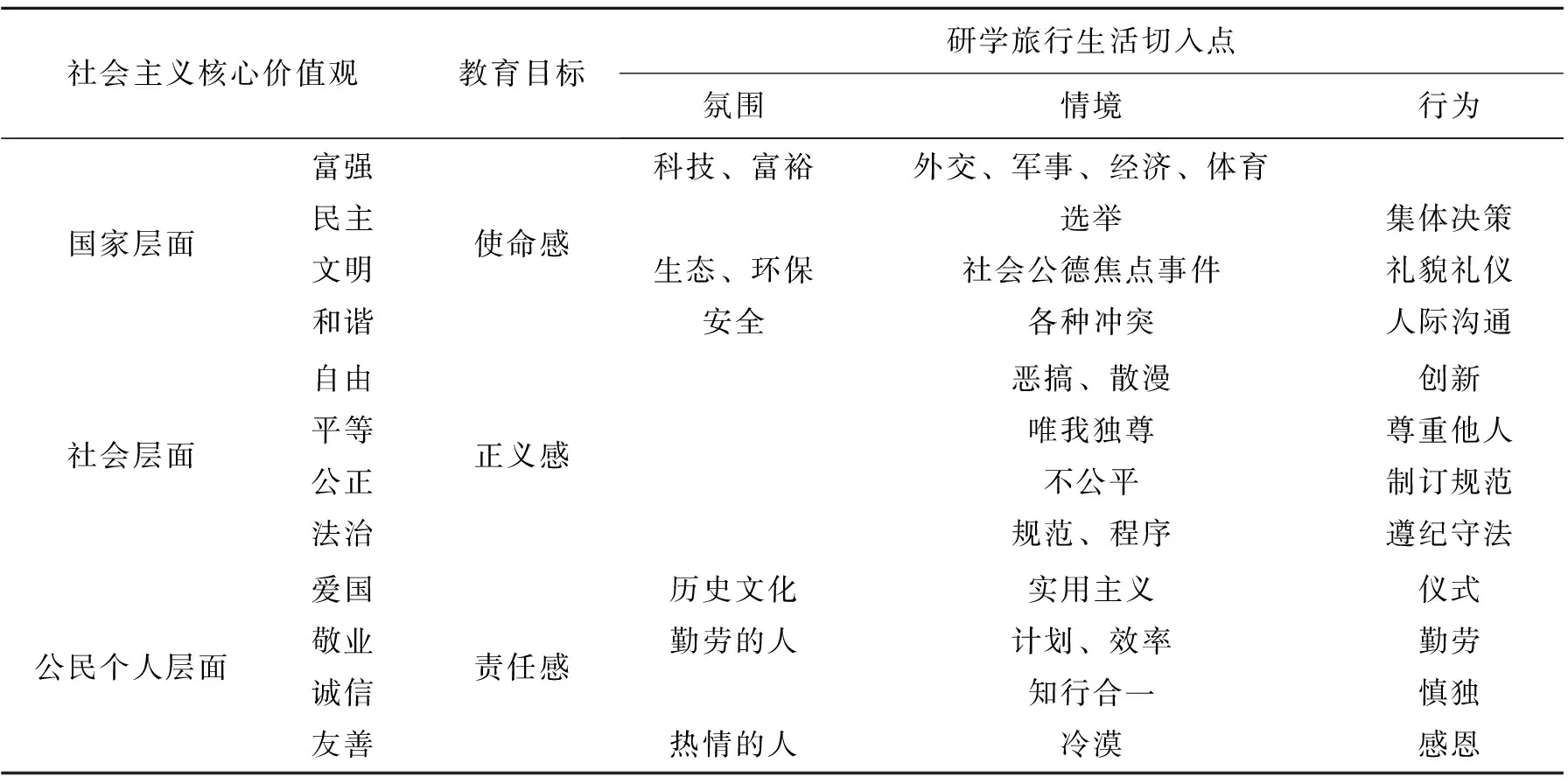

(一)价值观念、产品、日常生活同构

为了把社会主义核心价值观培育与青少年的生活结合起来,根据社会主义核心价值观生活转换的原则,研学旅行产品的结构相应地分为生活氛围熏陶、道德情境探讨、行为习惯强化三个部分,其在日常生活中的切入点可参见表2。

表2 研学旅行产品结构及生活切入点

1.生活氛围熏陶

生活氛围有真实感,轻松随意,容易隐匿生硬的政治面孔,提高社会主义核心价值观对青少年内心的进入性。由于旅游场景比课堂拥有更多的生活氛围,因此青少年在旅游过程中经常呈现出一种开放的心理状态,能以自然的情感非正式地对待旅游对象。(10)张旗、徐梅:《扬州盐商社会关系的文化旅游表达——以个园、何园家族关系谱系为例》,《扬州大学学报(人文社会科学版)》2012年第5期,第80-86页。根据情感化原则,生活氛围通过整体性的、可感而尚未参与的体验空间构建了研学旅行者体验的最初印象。通过有冲击力的视听刺激及鲜明的文化脉络管理青少年的注意力,引导其对社会主义核心价值观的情感。具体而言,生活氛围熏陶要做到三结合:第一,外部市场宣传与内部旅游场景结合,外部市场宣传尤其要充分利用青少年高频使用的互联网渠道;第二,景观静态展示与人的动态示范相结合,增加氛围的真实感;第三,景观的宏观与微观相结合,让每个景观都会说话、让每个细节都有意义。

2.道德情境探讨

对社会主义核心价值观的认识与接受程度,不显露在抽象宏观的表态上,而在具体的道德情境中。在旅游过程中,“游客倾向于把抽象的感受转换为具体的情景来接受”(11)张旗:《慢旅游视角下的游客体验空间研究》,《广西社会科学》2015年第3期,第75-79页。。根据通俗化原则,道德情境的题材一般都是青少年身边发生的、熟悉的、感兴趣的热点和焦点事件。而根据情感化原则,情境应有道德冲突,能引发青少年的道德反思。情境具体分为对人、对己两种。对人主要是指在道德情境中对身边人和身边事的观察与评论。对己是指在道德情境中对自我的认识,通常分为三个层次:别人眼中的自己、实际的自己与理想的自己。

3.行为习惯强化

根据具体化原则,要为青少年践行社会主义核心价值观提供行为目标,主要集中在青少年的独立性(生活自理、洗衣做饭)、规范性(遵纪守法、文明礼貌)和科学性(合理高效、节俭环保)等方面的培养。同时借助第三方(权威榜样、朋友、社会群体)提供具体可模仿的行为规范。在这个过程中,需要充分利用青少年的好奇心、表现欲与娱乐精神,通过制造关于社会主义核心价值观的流行与共同记忆,激发青少年的成就感,强化其行为与习惯。主要做好四种结合:娱乐与反思相结合、重复性日常行为习惯与创新性任务相结合、个体行为与集体行为相结合、正向强化与反向约束相结合。

(二)细分研学旅行产品中的社会主义核心价值观体验点

根据2014年发布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》,自然、文化遗产资源、工矿企业、大型公共设施、科研机构、知名院校能够在一定程度上展示乡土乡情、县情市情、省情国情,可建成研学旅行基地。这些可依托的资源并不天然成为研学旅行产品,特别是在对社会主义核心价值观培育上,还需嵌入特定的功能,使之成为群体性的道德交往平台,让学生在自我教育的空间中,能学习知识、掌握技能、懂得做人。具体产品与社会主义核心价值观的对接可参见表3。

表3 社会主义核心价值观在研学旅行产品中的体验点

六、延伸:关于培育路径效用的讨论

从题材方面来看,社会主义核心价值观的培育有形神之分,只有把握社会主义核心价值观的精神本质,将它的关键点有效落实在青少年的生活细节中,才能灵活组织,不拘泥于形式,不受制于题材,如表3中的参与性互动体验点,是一种集体性的体验,只要有群体,在任何研学旅行题材中都可培育社会主义核心价值观。

从时间跨度方面来看,任何一次研学旅行的时间和养成一种好习惯所需时间相比,都显得极为不足。因此,不能指望通过一次研学旅行就能有效解决青少年在践行社会主义核心价值观时出现的知行分离问题。一方面要加大研学旅行的频率,另一方面研学旅行也要与日常教育紧密配合。通过研学旅行触动和改变青少年的态度,增加文化价值认同,继而在后续的日常生活中跟进,巩固社会主义核心价值观的教育效果。

从专业人才方面来看,研学旅行组织难度高。青少年群体是旅游主体,他们的生活能力和社会经验都很缺乏,旅行安全要求特殊、旅行的组织方与接待方责任大、压力大、市场利润空间小。更重要的是,将社会主义核心价值观融入研学旅行,为了保障教育效果,需要专门的人才针对不同年龄的青少年群体的生理和心理特点来进行教学设计与组织实施。因此,培养一批既懂旅游又懂青少年道德教育的人才是研学旅行成功培育社会主义核心价值观的关键。