崩塌地质灾害防治示范应用

——以济南章丘北明村东崩塌点为例

李泺,王秀凤,魏海东*,吕怀营

(1.山东省地质测绘院,山东 济南 250002;2.山东省地质科学研究院,山东 济南 250013;3.山东泰光建设工程有限公司,山东 莱芜 271114)

0 引言

济南市章丘区南部山区地貌复杂,山体林立,居民生活空间严重受限,以往存在较多的削坡建房现象[1]。因当地地质环境复杂,加之长期风化作用影响,削坡建房形成的高陡边坡产生了一定的安全隐患,对下方居民生命财产安全造成了威胁。济南市章丘区垛庄镇北明村东崩塌地质灾害点是受降雨诱发的危害较严重的地质灾害,作为本区较典型的土质边坡崩塌,如何确定北明村东崩塌类型和成因机制,如何进行稳定性评价和因地制宜的采取防治措施,不仅具有重要的现实意义,而且可为类似崩塌灾害的防治提供借鉴。

1 崩塌总体概况

1.1 崩塌发育现状

研究区位于济南市垛庄镇驻地东北约5.6km处北明村东,崩塌灾害点紧邻民房。崩塌灾害点近南北向展布,南北最长约108m,东西宽约21~42m,崩塌点坡顶地势东高西低、北高南低,坡顶高程约+230.52m~+232.93m,坡底高程约+215.69m~+217.02m,相对最大高差约16.0m。灾害点微地貌类型为山前冲、洪积台地,为土质边坡,坡度70°~85°,局部可达90°甚至出现反倾,局部夹碎石土层,坡面顶部植被茂盛。灾害点上部地类以旱地为主,面积约2730m2,已列入基本农田保护范畴。

该坡为20世纪八九十年代当地居民切坡建房形成,2021年7月,该地灾点中部已发生倾倒式崩塌,崩塌物呈碎裂或散体状堆积于坡底,崩塌点坡长约25m,坡高7~10m,坡宽1~3m,塌落土方量约500~550m3,损毁房屋3间,严重威胁坡下11户约30名居民的人身财产安全。

1.2 地质背景分析

研究区出露地层为奥陶纪马家沟群五阳山组和第四纪粉质黏土层。

奥陶纪马家沟群五阳山组,以灰色—浅灰色中—厚层微晶灰岩,豹皮灰岩和隧石结核灰岩为主,夹生物碎屑、砂屑灰岩[2]。主要出露在崩塌地质灾害点南部、东部山坡,倾向15°,倾角约52°,节理裂隙较发育,中—厚层石灰岩石力学强度高,工程地质条件良好。

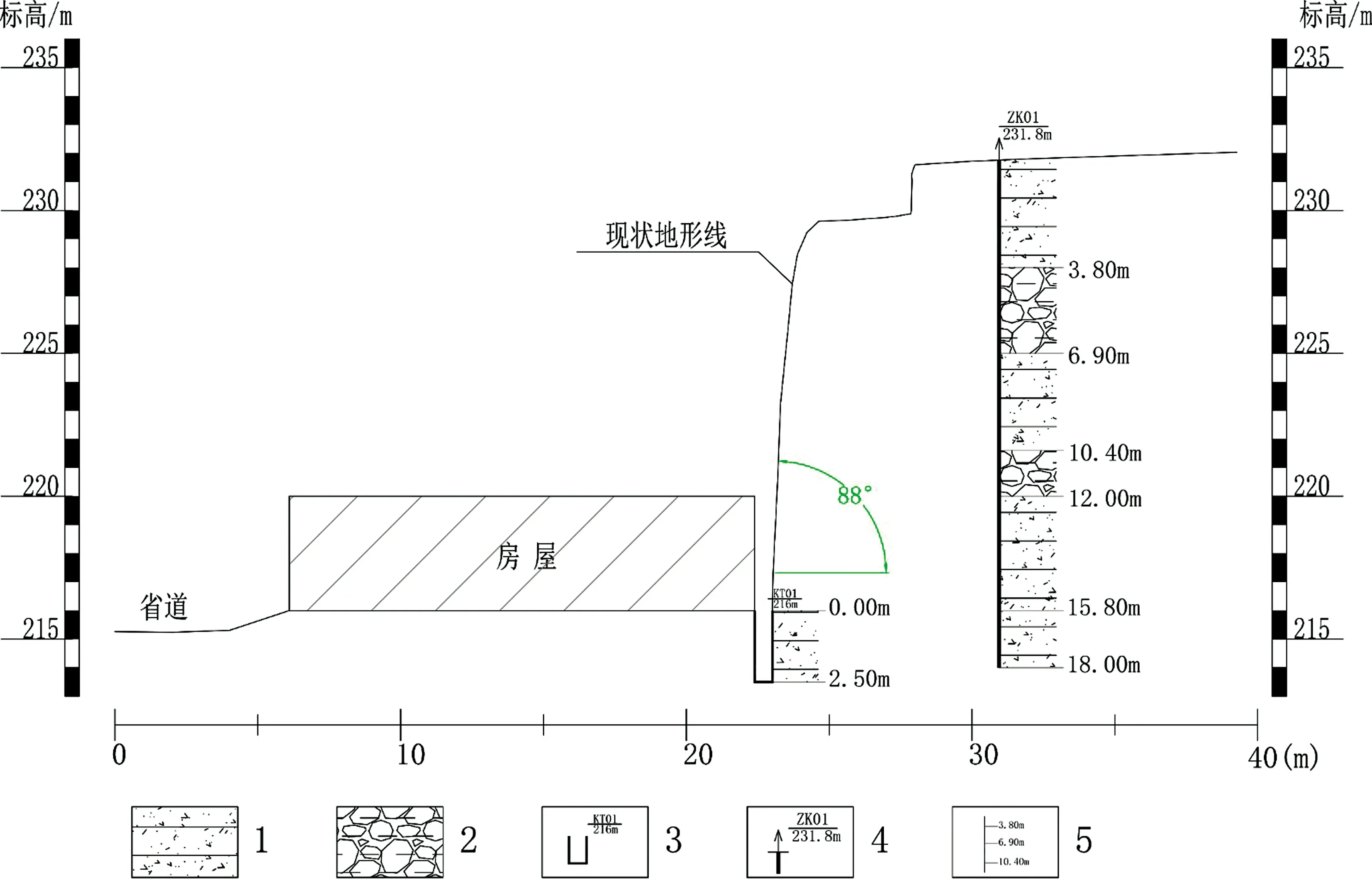

通过工程勘察钻孔对现状地层进行揭露,该处地灾点基岩埋深较厚,现状地表以上岩性以第四纪粉质黏土为主,中间夹有两层厚度不等的碎石土;房屋基础以下结合坑探揭露验证,坑探开挖深度2.5m,揭露地层均为粉质黏土层,未见基岩,该处崩塌灾害点属于典型的土质边坡崩塌[3-4]。各层的物理性质描述如下:

(1)粉质黏土:黄褐色,土质较均匀,粉粒含量高,黏性差,含少量植物根系和有机质,切面光滑,软塑。该层厚度3.5~6m,变化较大,粘聚力35kPa,内摩擦角22°。

(2)碎石土:黄褐色,稍密—中密,雨季吸水易饱水;为洪冲积物,分选较差,呈次圆状—次棱角状,砾径5~30cm,碎石占总重量的30%~60%,碎石间填隙物由碎屑和黏土构成;陡坡处表层碎石没有填隙物易发生零星崩落。该层厚度1.6~3.1m,粘聚力25kPa,内摩擦角30°。崩塌灾害点立面岩性分布情况见图1、图2。

图1 灾害点地表以上岩性分层示意图

1—粉质黏土层;2—碎石土层;3—坑探位置、编号及标高;4—钻孔位置、编号及标高;5—分界深度图2 灾害点纵向剖面图

1.3 地质灾害形成机理

通过现场调查、岩土工程勘察、钻孔及坑探[5]等方式进行调查分析,目前灾害点已发生过小范围的崩塌,局部区域已达到或接近临界状态,随时有再次崩塌的可能,该处地质灾害点的形成主要受地形地貌、地质作用[6-7]、降雨、植物根劈及人类工程活动[8-11]等以下几个方面影响:

(1)地形地貌。陡峻的斜坡地形是形成边坡失稳的内在条件之一,斜坡坡度越陡,表层的土体越容易发生崩落。该处恰处于高陡边坡,部分斜坡坡面近直立,给斜坡变形、破坏的发生和发展创造了条件。

(2)地质作用。坡面上土体较破碎,随着气温升降、水的融入和冻胀,岩土体可沿着已有的联结软弱部位形成新的裂隙[12],在各种风化营力的长期作用下,岩土体强度和稳定性不断降低,从而进一步加剧了岩土体的不稳定性[13]。

(3)降雨。崩塌灾害点坡面松散层、碎石土及粉质黏土在降雨期间,雨水的大量下渗会导致斜坡上的土石层饱和,从而增加斜坡坡体的重量,降低土石层的抗剪强度[14],使得坡顶及坡面上的残坡积土、碎石等发生浅层滑动、崩落,增大斜坡的不稳定性。

(4)植物根劈作用。研究区坡面植被茂密,由于根的不断延伸和变粗,使岩土体裂缝不断张开,对岩土体的整体性进一步破坏,降低了坡面整体的稳定性。

(5)人类工程活动影响。由于村民削坡建房,致使灾害点位置微地貌类型为陡坎,坡脚开挖致使斜坡陡峭。坡面倾向于村庄房屋,未采取有效的边坡防治措施进行治理,致使土体抗剪能力降低,为斜坡剪切裂缝发育创造了条件。

综上所述,由于坡面高陡在长时间的风化作用下,岩土体的强度和稳定性降低。植被发育,坡积物孔隙大,降雨偏多且集中,造成岩土体饱和,自重力增大,从而形成拉裂式[15]或倾倒式崩塌地质灾害。

2 边坡稳定性评价及崩塌危害程度

2.1 边坡稳定性评价

根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013,结合现场实际地层分布情况,土质边坡稳定性分析可采用圆弧形滑面[16]计算,根据理正岩土边坡稳定分析软件,按照通用方法计算安全系数,以确定斜坡的稳定性。其中圆弧稳定分析按照Bishop法,计算出的边坡稳定系数Fs=0.998<1.0,边坡稳定性接近临界状态。

汛期过后,随着降雨量的减少,一段时间范围内边坡处于暂时性稳定状态。但是在未采取有效治理措施彻底根治条件下,崩塌的总体变形、下滑、崩落的发展趋势不会改变。

2.2 崩塌危害程度分析

垛庄镇北明村东崩塌地质灾害点呈南北向展布,主崩方向为西,崩塌距离大多影响至坡脚1~15m范围,直接影响到下部房屋建筑的安全和省道S243的通行。

据调查,崩塌灾害点已发生崩塌位置未造成人员伤亡,但损毁了部分房屋,直接威胁的对象为灾害体下方房屋、居民及道路,发生土石崩塌灾害将对村民的人身安全、交通、用电等造成威胁。

根据《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范(1∶50000)》中地质灾害灾情/危害程度分级标准分析,本着“就高不就低”的原则,确定该崩塌危害程度为中等。

3 防治对策及建议措施

按照“以人为本、因地制宜、注重实效”的原则[17],采取避让搬迁、工程治理、群测群防和自动化监测[18]相结合的方式对灾害体进行防治,从根本上解决安全隐患,同时建立健全防灾减灾预警体系,切实保障人民生命财产安全,实现人与自然和谐共处。

3.1 避让搬迁

根据灾害点现场情况分析,可将灾害点下部紧邻边坡的部分房屋进行搬迁[19],增大坡底缓冲距离,搬迁位置需选择安全适宜、具备生产生活条件的地段,且提前进行地质灾害危险性评估,能够搬迁的居民可彻底免受地灾威胁;同时,在工程治理实施期间,坡下所有住户均应进行避让,在确保没有居民安全威胁的前提下开展工程治理。

3.2 工程治理

对于危险性比较大、不适宜进行搬迁的集中地段,可有针对性地进行工程治理,根据灾害点分布位置、特征、施工难度等因素综合考虑采取削坡卸载、砌筑挡土墙、修建排水沟及内倒种植土等工程措施进行治理。

(1)削坡卸载。对陡峭的土体进行削坡,以增加坡面的稳定性,削坡前要首先将表层种植土进行剥离,提高利用率。同时,最大限度地减少对上部耕地的破坏,削坡应按照平台加斜坡组合的方式进行,最终形成三级台地,且最底部台阶的高度不超过房屋高度(图3)。

1—粉质黏土层;2—碎石土层;3—原始地形线;4—整治后地形及各台地标高;5—削坡卸载;6—挡土墙;7—排水沟;8—内倒种植土图3 灾害点现状及治理剖面图

(2)砌筑挡土墙。在距离房屋后不小于1.5m处砌筑挡土墙,阻挡上部落石[20]并对土质边坡进行遮挡保护,挡土墙规格尺寸设计提前通过理正岩土软件进行了稳定性计算,满足抗滑移、抗倾覆和地基承载力要求。挡土墙底部的土质基础要进行压实加固处理,以满足承载力要求。

(3)修建排水沟。土质边坡的稳定性受降水的影响较大,因此,在削坡造台后必须同时将上部汇水面的积水进行引流,以免上部坡面的汇水冲积坡面和下部房屋基础,设计在一级台地内侧修建排水沟,排水沟设计南高北低,使汇水向北侧排水。

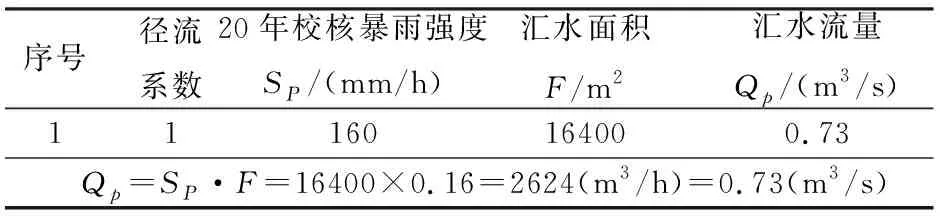

根据现场调查,该处崩塌灾害点上部汇水面积(F)为16400m2,汇流面积小于3km2,地表水汇流量(Qp)计算采用简化经验公式计算,计算结果见表1。

表1 排水沟上部汇水流量计算表

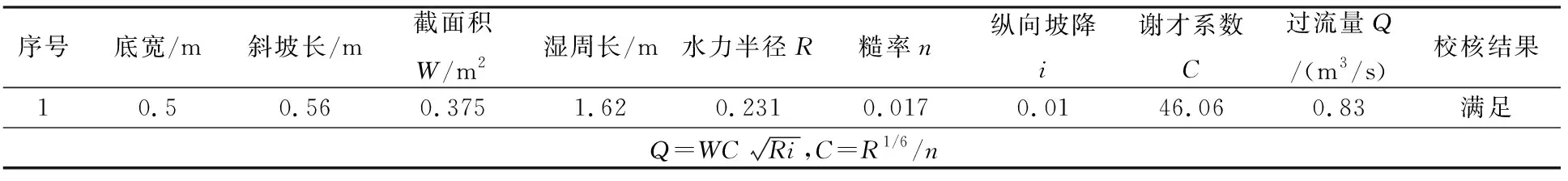

排水沟设计应满足上部汇水面的排水量,排水沟的流量为过水断面与流速的乘积,流速受谢才系数、水力半径、纵向坡降、沟床糙率等因素控制。

设计排水沟上口宽1m、底宽0.5m、深0.5m,截面积为0.375m2,其可容纳过流量按照表2计算得知为0.83m3/s,完全满足坡面上部汇水流量要求,可将雨水沿排水沟向北排出坡外,不会对下部房屋及道路造成冲刷。

表2 排水沟水力校核计算表

(4)内倒种植土。因该地灾点顶部为基本农田,在消除地质灾害的同时要最大限度的避免耕地损失。将前期剥离存放的种植土内倒至挡土墙和预留的围堰内,种植土内倒回填厚度0.8m,经过治理,削坡动用旱地面积为1894.36m2,整理成三级平台后形成旱地面积1572.48m2,损失的旱地可通过削坡卸载降标高时将北侧平整的其他草地变更为旱地,以此减少耕地损失,兼顾地灾治理与耕地保护的双重治理效果。

3.3 群测群防

地质灾害群测群防是地质灾害防治体系的重要组成部分,通过加强培训、发放防灾避险明白卡、制定应急救援预案、完善地灾监测网络、张贴宣传画、制作宣传标语及入户宣讲等方式,使受威胁群众进一步掌握地质灾害防灾减灾常识,了解灾害征兆、监测方法、报警方式和撤离路线,增强群众防灾意识和自救、互救能力,成为地质灾害防治工作的主人和主体。

3.4 自动化监测

为随时随地监测治理后坡体的位移和变形,需对挡土墙工程开展后效监测,采取布设倾斜传感器、静力水准仪传感器、太阳能电池板、传输模块等实现自动一体化监测,通过实时数据了解挡土墙结构的安全状况、分析结构的变形趋势,为结构的管养维护提供参考,便于提前做好预防措施,减少或避免产生新的地质灾害。

4 结论

(1)本文通过对地质背景、岩土体特征、植被、人类工程活动等方面深入阐述了崩塌的形成机理与边坡稳定性。

(2)地形陡倾、地质作用、植物根劈、人类工程活动、降雨等因素是影响边坡稳定性和导致边坡失稳的内外条件。

(3)通过勘察可知,采用的治理措施符合现场实际,可有效地将灾害体进行根治,消除地质灾害隐患,保护当地人民群众的生命财产安全。

(4)通过多措并举消除地灾隐患,可促进社会安定,提升美丽乡村形象,为切实贯彻落实以人民为中心扎实做好地灾防治工作提供了借鉴意义,具有较好的社会效益。