基于新文本类阅读语文教学发展初探

于泊祯卿

(沈阳师范大学文学院汉语国际教育(师范)辽宁沈阳 110034)

引言

近几年,高考语文卷纸的内容与形式更加趋向于多样化,这种多样化在文学类文本阅读这一模块中体现得尤为明显。面对时下灵活多样的文学类文本阅读的文章类型与命题形式,在文学类文本阅读的讲授与吸收的过程中,高中教师与学生应该做好自己的角色的工作,携手同行,攻克难题,把握“万变不离其宗”的基本命题原则。同时,教师应教导学生去思考问题,学生也应积极配合教师的工作,勤思考,多练习,把对文学类文本阅读的重视提上日程。本次研究将从三个方面对此问题进行具体分析。

一、命题趋势猜想(以近几年全国卷高考真题为例)

由于近几年国家正在逐步推行新高考改革政策,所以,本文将全国卷分为老高考模式下(文理综分科)的“全国课标卷”与新高考模式下(3+3或3+1+2)的“新高考全国课标卷”。就目前我国的高考命题分布来讲,省份自主命题仍然占比较小,所以本次调查仅以使用地区多,代表性强,能明显体现出高考命题指向与大趋势的全国卷为例,个别省份独立命题的情况不在本次研究的范围之内[1]。

1.老高考模式下的文学类文本阅读

由于新高考模式尚未在全国范围内普及,且高考命题专家组的命题习惯具有一定的继承性与相似性,所以在此对老高考的命题规律进行分析,笔者认为仍然有很大的意义。

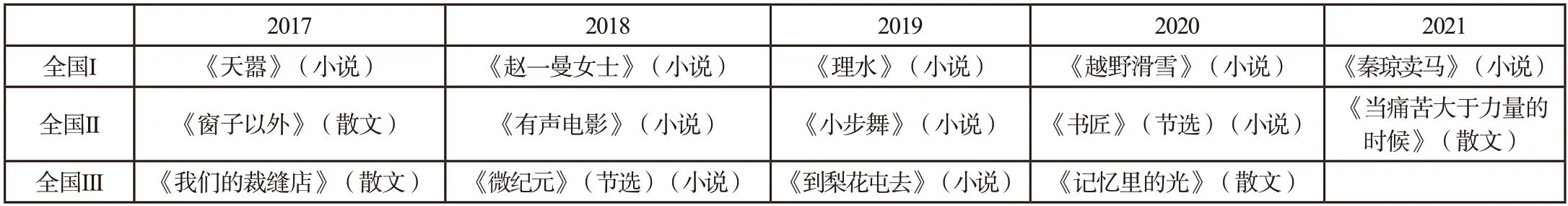

从文学体裁上来看,在近五年全国课标卷的共14篇文学类文本阅读中,小说多达10篇,散文仅4篇。这也从侧面证明了,如今全国课标卷的文学类文本阅读命题倾向仍落在小说上。值得注意的是,小说的题材在高考语文试题中的体现变得更加多样,国内名篇与国外代表性作品均有涉猎,甚至出现了科幻小说题材。这也证明了,高考的文学类文本阅读的小说命题在趋向广泛化的同时,每篇作品,不管是从其题材所涉及的领域方面,还是作家的阅历与名声方面,都具有极强的代表性。所以,在这种情况下,就需要我们把眼界放开方广,同时去关注国内外的各个题材的名家名篇无疑是重中之重(表1)。

表1 近五年全国课标卷文学类文本阅读文体统计

从命题来看,文学类文本阅读近几年仍然注重考察学生的应用能力、审美能力与探究能力。其中,包括但不限于人物分析、文本分析、表达手法分析等,这完全符合《课标》与《考试说明》(以下简称《考纲》)中对语文学科核心素养的体现与解读。笔者认为,不管是《课标》还是《考纲》,仍然对语文学科的教学有着很强的指向性作用,如果说高考的语文卷纸是最终的目标与岛岸,那么《课标》与《考纲》是就是引导着广大师生前往这个最终目标的航行线,指路灯,所以,它们是非常值得去进行广泛地参考与深度地解读的。

2.新高考模式下的文学类文本阅读

由于新高考刚刚实行不久,所以高考的命题资料相对要少一些(表2)。所以,无法预测出在新高考模式下,究竟是偏重散文还是小说。但可以大胆地说:由于新高考考卷刚有两年的记载,且这个政策仍在推行过程中,所以,短时间内新高考命题也会以老高考命题作为某种指南,以帮助广大师生度过新旧高考制度的“过渡期”。所以,近两年并没有出现除小说、散文之外的文学体裁。但是根据2021年新发布的全国新课标语文《考纲》中对文学类文本阅读所提到的要求“阅读和鉴赏中外文学作品;了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法”来看,未来几年的新高考命题中可能会出现戏剧等对于高考命题来说题材新颖的文学阅读。所以,备战新高考的阅读不能故步自封,不能形成思维定式,取而代之的则应该是以不变应万变,以从容面对一切可能发生在高考语文卷纸上的情况。

表2 新高考地区课标卷文学类文本阅读统计

虽然关于新高考考卷的文学类文本阅读信息可谓是少之又少,但是从这仅有的几套卷纸中仍然可以发现一个全新的体制:双文本对照阅读体制。

在2021年的新高考II卷中,命题者将废名先生的《放猖》与《莫须有先生坐飞机以后》的节选段放在一起,分别作为文学类文本阅读中的文本一与文本二。这个行为其实是有点颠覆传统认知的。因为在从前的思维中,分段式阅读似乎只在实用类文本阅读中出现过。所以,这个尝试对文学类文本阅读命题体制探究具有很强的积极意义与划时代性,是文学类文本阅读命题的一大进步所在,同时也代表着之后会出现的一种命题趋势[2]。

在本考卷中,从某种意义上来讲,文本二是对文本一的一种补充说明,通过莫须有先生对放猖的独特情怀来衬托出猖会的有趣与难忘,也使得文本一中描写的“猖”更加容易理解。笔者认为,双文本阅读的出现,不仅是一种全新体制的尝试,实则是一种难度的略微降低。因为在两段文本相互照应的情况下,它们之间一定会有某种必然的联系,就算考生真的某段文字没有看懂,大部分情况也是可以在后面的文本中得到答案的。所以,在这种情况之下,考生不仅仅要单纯地会答题,同时也需要学会建立文本之间的联系。这也体现出2021年新《考纲》中对文学类文本阅读要求的“分析综合”能力。学会并理解这一点无疑是非常重要的,甚至可以说是未来新高考体制下的文学类文本阅读的某种制胜武器。

3.文学类文本阅读中体现的中心思想

近几年的高考文学类文本阅读,不管是新高考还是旧高考,它们有一个很强的共同点,就是有很多篇章体现的中心思想是相似的。不管是什么题材,重点几乎都落在一个字上——人。

高考文学类文本阅读中“人的作用”与“人的精神”是体现得极为明显的。不管是《天嚣》中的科研人员们与蒙古汉子,还是《小步舞》中的年迈夫妻,从他们的身上,都可以体现出那种只有“人”才会拥有的情感与执着。这种对于“人”的描写与对“人性”的突出体现,是近几年来小说题材的文学类文本阅读中所极力体现与描绘的方面,出题组想要让学生们领会“人”之鲜活,“人”之温暖,“人”之强大,所以在近几年的命题中也就自然而然地体现出来了。

同样,在为数不多的作为命题的散文中,林徽因的《窗子以外》体现出的是人对于生活与社会的思考与体悟,李娟的《我们的裁缝店》体现出的是游牧地区的人的温情与和善。新高考命题中,也同样是体现出“人”的主体作用。所以,在高考命题中,“人”的主观能动性是一直被重视的,每篇文章几乎都会体现“人”在文本中所发挥的重要作用。这也恰好印证了《考纲》中对文学类文本阅读的一段描述:“理解作品反映的社会生活与情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。”所以,文学类文本阅读中所要着重体现的“人”必然是一个备考过程中的切入点与关注点,人文精神也必然成为文学类文本阅读高考命题的主流方向。

二、新文本类阅读教学改革的必然趋势

1.从课堂“领导者”转变为“引导者”

面对形式多变的文学类文本阅读,教师在课堂中扮演的角色已经不仅仅是讲授者与解答者了。笔者认为,在这种情况下,教师的角色应该进一步向引导者偏移。而在传统意义上的课堂中,教师往往是一名领导者。这两者的意义是有着一定差别的。当教师作为领导者的时候,课堂的主体在教师,即“言传身受”,学生主体性不强。往往学生们只需要听教师的一切观点,接受教师所传授给他们的一切答题方法,答题思路,与答题经验,而脱离了自身思考与自我总结得这么一个环节。这种教学方式,长此以往不利于学生独立思考,易形成固定化思维,就目前整体的形势来看,明显对于未来的整个阅读教学,甚至是整个语文教学都是不利的。

但是在文学类文本阅读教学中,教师可以把自己当作“引导者”,是正确引导学生的思路,而不是直接告诉学生应该怎样做。因此,课堂的主体性就自然而然地从教师转移到学生了。正如《课标》中所说:“教师的点拨是必要的,但不能以自己的分析讲解代替学生的独立阅读,阅读文学作品的过程,是发现和建构作品意义的过程。”

尽管如此,当下的应试模式仍然让很多教师选择做一名“领导者”而不是“引导者”。竟然知道“领导者”的缺点所在,那么为什么还要执着于这种教学法与教学模式呢?原因很简单,按着模板来教学也能使学生取得比较好的成绩。再者,学生学习时间紧张,没有更多的心思,或者被认为学生不应该一点一点地思考文章的真正意义。但是,就目前的形势来看,这种古旧的教学法很显然就要失效了。高考的文学类文本阅读的命题愈发地变幻莫测,教师仍坚持背模板式教学就将无法取得较好的教学效率[3]。

2.从文本“搬运工”转变为“园艺师”

当然,这里并不是说阅读题答题模板已经变得一无是处,没有教学意义了。实际上,它们早就变成了回答文学类文本阅读题的“基底”,即必须要熟知这些定式的“模板”,同时还要加入更加深妙的个人理解。所以,教师应注重培养学生自己总结的能力。学生只有在平时养成让独立思考的习惯,在将来的考试当中,无论面对什么样的题,才能处变不惊,从容应对,学会运用所学知识进行“知识迁移”,从而进行正确的解答。

三、新文本类阅读学生适应性的应然体现

学生群体身为教育的主体部分,更应该明确自己重要的定位,即“思考者”。近几年,有一部分学生把语文的学习时间大大压缩,文学类文本阅读就更不必谈。在他们的眼里,花费一定的时间去读这些冗长的文章,去回答这些问题似乎是一种浪费时间。显然,这种思维是极不正确的。由于这个问题是学生自身的思想指向问题,所以在本次研究中不做讨论。那么,学生在备战高考文学类文本阅读时,应采取怎样的方式与态度呢?

1.提升教与学衔接紧密性

上文中虽然提到教师应鼓励学生积极思考,独立解决问题,但是这种“思考”是建立在一定的方向性之上的,绝不是那种毫无逻辑,没头没脑地想什么就是什么。所以,学生一定要避免对自己过于自信,完全抛弃老师的思维。尤其是文学类文本阅读这种思维开放性较强的题型,一不小心思路就会跑偏。诚然,一篇文本可以有多种多样的主题解读角度,但是就高考这一个关卡上来讲,还是要根据无限接近参考答案的角度进行作答。而这个时候教师所讲授的思考方式与阅读方式就显得极为重要了,何为“正轨”,何为“偏门”,在文学类文本阅读题中是有较为明显的界定的。而学生在这种“灵活但有原则”的情况下更应该加强同教师的沟通,以求更好地理解文本,从而进一步解答相关问题,理解文章中心含义。

2.科学、有序进行针对指导训练

毫不夸张地说,在文学类文本阅读中,每一个细节之处都有可能是解题的关键。在高考阅读题的推荐时间分配中,文学类文本阅读仍然是稳坐头牌的20—30分钟。在可以说得上是宽裕的时间之下,如果说想要把题做好,拿到更多的分数,就更应该仔细地探究文本。

那么,如何做到阅读的时候既快速又精准呢?这就是关乎平时做题的质量与做题的习惯了。刷题的过程固然重要,但是刷题在精而不在多。在遇到一篇文本的时候,应该沉下心来,仔细阅读,保质保量地完成每一道题,尤其是与近几年文学类文本阅读命题趋势相关的题,更应该着重理解与品味。同时,应多关注近几年的高考真题,好题反复做,反复练,每一次都力求得到不一样的收获。而不是木讷地“为了完成任务而完成任务”,“为了写完作业而写作业。”这样无意义的机械运动对提高自身语文水平没有任何帮助,同时也是对优秀的题目资源的一种浪费。好题细做,好题精做,进而自己去从各种各样的类型题中总结一些答题的思路,笔者认为,这才是文学类文本阅读课外刷题的意义所在。

结语

对于近几年的高考文学类文本阅读的多样变化与复杂形式,其实不必为此感到紧张或者是慌乱。看似毫无规律的命题体制实则是有很强的规律性可循的。而《课标》《大纲》与高考真题就是找寻规律,总结规律的关键所在。在这种情况下,教师与学生应该站好自己的位置,给自己一个合适的定位,共同攻克难关,携手攻破难题。这样,在教学新洪流的推动下而不断创新的文学类文本阅读解题中,各教育界群体才会得心应手,才可以从容面对各种教育改革,进而助推中国教育愈走愈远。