船用LNG再液化技术专利分析

杨 静,周 毅,何金平,王炳轩,王连佳

(中海油能源发展采油服务公司 天津 300452)

0 引 言

1 国内外专利态势分析

专利信息具有规范、可靠、内容详实、时效性强等特点,进行船用LNG 专利综合分析能够获取船用LNG 再液化技术发展现状及趋势。我国正在进行船用LNG 再液化技术研发工作,需要针对LNG 再液化系统、膨胀/压缩机、电磁轴承、高速电机和换热器5 项关键技术进行攻关[1]。本文针对船用LNG 再液化技术的专利进行了全面检索[2],筛选出了1965 年1 月1 日至2021 年5 月18 日申请的666 项专利,并从申请趋势、技术构成、申请区域、申请人排名和创新主体等维度进行了专利态势分析,从而全景呈现了船用LNG 再液化技术的发展现状和趋势,助力了我国相关单位研究主体了解全球技术创新发展情况,并为相关技术研发提供了启示借鉴,推动了我国船用LNG 再液化技术的快速发展[3]。

1.1 技术构成分析

对筛选去噪后的666 项专利按照技术分支进行专利量统计分析,以了解船用LNG 再液化相关专利的技术构成情况。

如图1 所示,LNG 再液化系统是船用LNG 再液化技术的研发重点。LNG 再液化系统的相关专利申请最多,达到544 项,占总申请量的82%;换热器技术专利申请量有42 项,占总申请量的6%;膨胀机/压缩机技术专利申请量有42 项,占总申请量的6%;电磁轴承技术专利申请量有24 项,占总申请量的4%;高速电机技术专利申请量有8 项,占总申请量的1%;其他技术专利申请量有6 项,占总申请量的1%,主要涉及LNG 泵相关技术。

图1 专利技术构成占比分析Fig.1 Patent technology composition analysis

1.2 专利申请区域分析

对666 项专利申请的优先权国家(技术产出国)进行统计,获得如图2 所示的产出国分布图。可以看出船用LNG 再液化技术的专利申请主要由韩国、美国、法国、中国和日本提出,这5 个国家总的申请量占世界总申请量的82%,可见该技术主要掌握在这几个国家手中。

图2 专利申请区域分布Fig.2 Patent application area distribution

韩国的专利申请最多达到236 项,占总申请量的36%,将这236 项专利同族拓展有458 件申请,发现其专利大部分在本国布局外,部分专利在中国、日本、欧洲、世界知识产权组织和美国等国家地区也有布局;美国排名第二,共93 项专利申请,占总申请量的14%,将这93 项专利同族拓展有448 件申请,其中约有1/3 的专利技术在本土布局,大部分专利技术布局在澳洲、欧洲和亚洲;法国排名第三,共91 项专利申请,占总申请量的14%,将这91 项专利同族拓展有450 件申请,其中约有1/4 的专利技术在本土布局,大部分专利技术都布局在美国、欧洲和亚洲等国家和地区;中国排名第四,共75 项专利申请,占总申请量的11%,将这75 项专利同族拓展有89 件申请,我国仅有几件专利在国外布局;日本排名第五,共49 项专利申请,占总申请量的7%,将这49 项专利同族拓展有135 件申请,其中有约一半的专利技术在本土布局,其余都布局在中国、美国、欧洲和韩国等国家或地区。

对专利申请量排名前5 位的主要国家按照技术构成进行分类统计后获得如图3 所示的主要国家技术构成分析图。在LNG 再液化技术上,韩国的专利量最多,其次是美国和法国。在膨胀/压缩机上,美国专利最多。在换热器技术上,中国专利最多。在电磁轴承和高速电机上,5 个国家的专利量均比较少。

图3 主要区域技术构成分布Fig.3 Distribution of technical composition in main regions

韩国在LNG 再液化系统技术领域的专利申请量最多,达到226 项,占韩国总申请量的96%,高于LNG 再液化系统技术在世界总申请量的占比,说明韩国在该领域的技术优势明显,在换热器和膨胀/压缩机技术方向上分别有6 项和4 项申请;美国在LNG 再液化系统技术领域的专利申请量占比65%,低于LNG 再液化系统技术在世界总申请量的占比,在膨胀机/压缩机技术领域的专利申请量占比26%,高于膨胀机/压缩技术在世界总申请量的占比6%,说明美国膨胀机/压缩技术的优势明显,在换热器和电磁轴承技术方向分别有4 项和3 项申请;法国在LNG 再液化系统技术领域的专利申请量占比83%,高于LNG 再液化系统技术在世界总申请量的占比,法国在换热器技术领域的占比11%,高于换热器占世界专利总申请量6%的占比,说明法国LNG 再液化系统技术和换热器技术具有较强优势,在膨胀/压缩机、电磁轴承和高速电机技术方向上分别有3 项、3 项和1 项申请;日本在LNG 再液化系统技术领域的专利申请量占比91%,高于LNG 再液化系统技术在世界总申请量的占比,在膨胀/压缩机和换热器技术方向各有2 项申请。

中国LNG 再液化系统技术的专利申请量最大,占中国专利总申请量的61%,低于LNG 再液化系统技术占世界专利总申请量82%的占比,与国外相比仍有差距;中国在换热器技术领域的占比为20%,高于换热器占世界专利总申请量6%的占比,说明中国在该领域的优势明显;中国在膨胀机/压缩机、高速电机和电磁轴承技术方向上分别有6 项、3 项和1 项申请。

1.3 专利申请趋势分析

图4 展示了排名前五位的主要申请国家的专利申请趋势的对比情况。法国相关专利在20 世纪60 年代就出现,是研究船用LNG 再液化技术最早的国家。2016 年专利申请量到达第一次小高峰(13 项),这是因为法国液化空气集团申请了10 余项相关专利;2017 年至今专利申请量每年仍有不少于7 项,并于2019 年再次达到第二次小高峰(15 项),主要是因为法国液化空气集团对LNG 再液化系统和换热器进行了一定的技术研究。

图4 主要技术产出国家申请趋势对比Fig.4 Comparison of application trends in major technology output countries

美国的专利申请在20 世纪60 年代就出现,与法国时间相近。从开始到2019 年,除2014 年外,其余年份专利申请量均不超过6 项;2014 年专利申请量到达高峰,年申请专利12 项。

韩国在该领域的专利申请量排名第一,专利申请量在2005 年才开始出现,自2005 年起专利申请量一直保持较高水平,在 2008 年达到第一次小高峰(20 项),主要是因为大宇造船海洋株式会社、三星重工集团和现代重工业株式会社在LNG 再液化系统及换热器技术上进行了技术研究。2009 年至今,专利申请除个别年份申请量不足10 项外,其余年份的专利申请量在10~45 项之间,并于2015 年达到45 项专利申请高峰,这主要是由于大宇造船海洋株式会社加大了船用LNG 再液化技术的研发。

日本对船用LNG 再液化技术的研究起步较美国和法国晚,于20 世纪70 年代开始出现,专利申请量在5 项以内,并于2019 年达到5 项专利申请高峰,但近年申请量有缓慢上升趋势。

中国在该领域的专利申请于20 世纪90 年代出现,涉及膨胀机/压缩机技术,在2007 年出现了首项船用LNG 再液化技术专利。近年来,专利申请量处于较高水平,在2015 年达到了13 项的专利申请高峰。这主要是因为成都深冷液化设备股份有限公司、中国空分设备有限公司和中海石油气电集团有限责任公司等创新主体都在进行相关领域的研究。2016 年至今,我国相关高校和公司也有一定技术创新,如浙江海洋大学、上海海威斯特保温工程有限公司和哈尔滨理工大学等。

1.4 申请人排名

图5 主要申请人排名Fig.5 Ranking of major applicants

有限责任公司(8 项)。可见在船用LNG 再液化技术方面的主要申请人中,韩国、美国和欧洲国家较多。

由各申请人技术分布可见,除SKF 公司技术仅涉及电磁轴承和高速电机技术研究外,LNG 再液化系统技术方向是主要申请人的研究重点,在膨胀机/压缩机技术方向上,埃克森美孚公司和法国液化空气集团分别有6 项和4 项申请;在换热器技术方向上,法国液化空气集团、现代重工业株式会社和林德集团分别有10 项、3 项和3 项申请。

2 主要创新主体专利分析

2.1 法国液化空气集团

法国液化空气集团的专利申请趋势如图6 所示。法国液化空气集团在1967 年申请了首件专利;伴随着其技术的合作发展和产品市场的开拓,于2019 年达到专利申请量18 项高峰,近2 年因未公开数据导致统计不完整使得申请量呈下降趋势。

图6 法国液化空气集团专利申请趋势分析图Fig.6 Analysis diagram of patent application trends of French liquefied air group

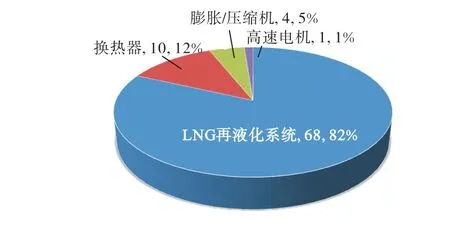

从图7 可以看出法国液化空气集团在LNG 再液化系统技术领域中的专利申请量最大,共68 项专利申请,达到总申请量的82%;其次是换热器,共10 项专利申请,达到总申请量的12%。膨胀/压缩机和高速电机分别有4 项和1 项专利申请。可见法国液化空气集团的研究重点主要集中在LNG 再液化系统领域。

图7 法国液化空气集团专利技术构成分析图Fig.7 Analysis diagram of patented technology composition of French liquefied air group

如图8 所示,法国液化空气集团公司的83 项专利对应364 件专利申请,其在法国本国的专利申请最多,达到63 件申请;另外,法国液化空气集团公司非常注重美国、日本、欧洲、中国、加拿大、韩国、澳大利亚等LNG 再液化市场,并进行了15~50 件以上的专利布局。其布局国家的选择,一方面是为其自身的技术出口铺平道路,另一方面是为潜在的竞争对手设置专利障碍。另外,该公司注重通过PCT 申请的方式进入各个国家申请专利,值得参考借鉴。

图8 法国液化空气集团专利布局分析图Fig.8 Analysis diagram of patent layout of French liquefied air group

2.2 德国林德集团

如图9 所示,林德集团(Cryostar)最早开始从1969 年进行专利申请,共申请专利28 项,虽每年申请量均不超过2 项,但其技术研究持续时间长,研究的延续性较好。2019 年至今,专利可能尚未公开或仍在审查导致统计不完整。

图9 德国林德集团(Cryostar)专利申请趋势分析图Fig.9 Analysis diagram of patent application trends of Cryostar

从图10 可以看出林德集团(Cryostar)在LNG 再液化系统技术领域中的专利申请量最大,共22 项专利申请,达到总申请量的78%;其次是换热器,有3 项专利申请;膨胀/压缩机有2 项申请;其他相关技术有1 项。

图10 林德集团(Cryostar)专利技术构成分析图Fig.10 Analysis diagram of patent technology composition of Cryostar

如图11 所示,林德集团(Cryostar)在全球布局了125 件专利,主要在美国、欧洲、中国、韩国和日本,其中本土申请专利10 件,中国申请13 件,有8 件仍有效,故研发过程应注意风险规避,而其余5 件已失效,可直接借鉴(CN108507234A、CN108507394A、CN105593114A、CN102216668B、CN1172149C)。由于林德集团的产品主要用于出口,其重点是在技术出口国家进行专利布局。

图11 林德集团(Cryostar)专利布局分析图Fig.11 Analysis diagram of patent layout of Cryostar

3 技术发展建议

3.1 LNG再液化系统技术

当前全球LNG 应用市场不断扩大,环境法规日益严格,需要提高LNG 再液化系统灵活性。LNG 再液化系统已然成为大型LNG 船的标配,LNG 逐渐成为一种普遍接受的燃料,并由此增加了小型LNG 船的使用。使用氮气循环可提高操作的灵活性,因此,建议研发紧凑型、小型化氮气膨胀式LNG 再液化系统,以增强LNG 再液化系统的灵活性及适用场景,同时优化LNG 再液化系统关键组件的布置,提高系统再液化效率的同时使系统更加节能环保、安全、高效、经济。从瓦锡兰公司最新专利成果来看,其设计采用紧凑的模块化设计:所有设备位于同一橇装装置上,包括压缩机、驱动电机、热交换器、阀门控制器、仪表板,具有极好的负载调节功能,且操作灵活。

3.2 膨胀/压缩机技术

传统的液驱压缩机能耗较高、氢气易受到污染,离子液压缩机使用一种特殊的几乎不可压缩的离子液替代传统压缩机中的活塞,气体在气缸中随着离子液的上下运动所产生的容积变化被压缩。离子液是一种具有特殊物理及化学性质的盐分子,离子液体本身几乎不可压缩,并且几乎没有蒸汽压,替代金属活塞可以在等温条件下产生高压,能长期服役而无需维护,从而节省20%的能耗。离子液的主要优点是无饱和蒸气压和极低的气体可溶性。建议研发基于离子压缩的膨胀/压缩机,且使用并联支路分别为2 台不同于离心式压缩机的电机提供各自的冷却,既可减少部件数量,同时可为气体循环提供必要的驱动力。

3.3 换热器技术

LNG 换热器是低温天然气加工步骤的核心,按类型分为盘管式和板翅式。板翅式换热器包括LNG一级制冷五股流、二级制冷四股流、三级制冷三股流和LNG 混合制冷剂多股流板翅式换热器等,均属于相变制冷型多股流低温换热器。板翅式换热器板束结构紧凑,具有二次换热特性,换热效率高,可用于36~-164 ℃的LNG 低温液化领域。建议研发高效节能型板翅式换热器,同时关注主要国际市场参与者,如法液空、林德集团、气体产品与化学等公司的最新产品和技术改进方向。■