改良T型切口开颅去骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤患者的疗效评价

闫寒,尹先印,张松涛

(1.禹州市中医院 脑外科,河南 禹州 461670;2.郑州大学第二附属医院 神经外科,河南 郑州 450000)

重型颅脑损伤(severe craniocerebral injury,SCI)具有病情进展迅速,预后差等特征,病死率高达30%~50%[1-3]。现阶段,临床针对SCI 患者多通过标准开颅去骨瓣减压术(decompressive craniectomy,DC)治疗,可有效清除血肿及坏死组织、调节颅内压、控制出血,但易致使切口脑脊液漏、急性脑膨出、继发血肿等多种并发症发生,影响预后[4-6]。研究指出,应用改良T 型切口开颅DC 治疗SCI 患者操作更加便捷,同时术中更有助于处理矢状窦、横突,对周围组织损伤小,安全性更高[7]。另有研究指出,血清中枢神经特异蛋白(soluble protein-100β,S100β)、神经元特异性烯醇化酶(neuron specific enolase,NSE)表达可间接反映机体脑组织损伤程度[8-9]。但应用上述哪种术式治疗SCI 患者更有助于调节血清S100β、NSE 水平,发挥脑保护作用,临床鲜有报道。基于此,本研究旨在从手术效果、血清S100β、NSE 水平、手术安全性等层面对比探究标准DC 与改良T 型切口开颅DC 的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性收集禹州市中医院2019 年1 月至2021年5 月收治的80 例SCI 患者,按治疗方案不同分成A 组(n=41)和B 组(n=39)。其中A 组男24例,女17 例,年龄20~72 岁,平均(40.89±8.73)岁;致伤因素:26 例车祸,8 例高空坠落,5 例重物打击,2 例其他;损伤至入院时间:0.5~3.0 h,平均(1.28±0.32)h;B 组男25 例,女14例,年龄18~75 岁,平均(42.14±9.36)岁;致伤因素:27 例车祸,7 例高空坠落,4 例重物打击,1 例其他;损伤至入院时间:0.5~3.0 h,平均(1.32±0.35)h。本研究经医院伦理委员会批准,两组年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 选例标准

纳入标准:①经临床体征经X 线平片、CT、MRI 等相关检查确诊为SCI;②昏迷程度评分(GCS)<8 分;③临床资料完整;④闭合性颅脑损伤。排除标准:①脑血管疾病史;②严重恶性肿瘤;③合并休克、呼吸衰竭;④严重器质性疾病;⑤凝血功能异常;⑥自身免疫性病症;⑦生命体征微弱。

1.3 方法

1.3.1 B 组 行标准DC,术前予以常规处理(脱水、止血、利尿等)。全麻,气管插管,自上耳屏前(颧弓)1 cm 位置取切口,耳廓上方朝后上方延伸至顶骨正中位置,沿正中线朝前至额发际下;旁开中线约3 cm,剪开硬膜,制作骨瓣,部分咬除蝶骨嵴,于血肿较厚部位取硬膜外手术切口,将部分血性液释放,处理坏死组织、血肿,硬膜放射状打开,依照具体情况进行适当撑开,常规引流、冲洗,关闭切口。

1.3.2 A 组 行改良T 型切口开颅DC,沿头颅正中线,前起发际内1 cm,朝上至顶结节部位,后至枕骨粗隆取切口;自耳屏前缘1~2 cm 处起,朝上延伸至中线,止点于冠矢点后缘1 cm 位置分离皮瓣,要求尽可能保护深部血管及面神经下进行筋膜下组织解剖,剥离颞肌,逆行解剖颞肌,游离骨瓣,作12 cm×16 cm 骨窗,切开硬脑膜后放射状切开,显露顶、枕、颞、额、中颅窝、横窦、前颅窝,清除血肿,止血,针对硬脑膜进行减张缝合,固定筋膜、颞肌,常规引流,关闭切口。术后予以两组吸氧、抗自由基、脱水等常规对症支持。

1.4 观察指标

①两组围术期指标,包括手术时长、术中失血量、输血人数比例。②两组术后3 个月预后情况,经格拉斯哥预后量表(GOS)评估,1 分:死亡;2 分:植物状态;3 分:重残;4 分:轻残;5分:恢复良好。③两组术前、术后14 d、30 d 神经功能(NIHSS)、昏迷程度(GCS)评分。NIHSS分值:0~42 分,神经功能与评分呈负相关;GCS 分值:3~15 分,分值越高,意识状态越优。④两组术前、术后3 d、7 d 血清S100β、NSE 水平,取静脉血3 mL,离心(半径8 cm,3 500 r/min,10 min),取血清,酶联免疫吸附法测定。⑤两组术后并发症发生率,包括切口脑脊液漏、急性脑膨出、继发血肿等。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行分析。计量资料以均数±标准差()表示,比较用t检验;计数资料以百分率(%)表示,比较用χ2检验,等级资料用Ridit 分析,U检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组围术期指标比较

A 组输血人数比例为4.88%,B 组输血人数比例为2.56%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05),A 组手术时长较B 组短,术中失血量较B 组低,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组围术期指标比较

2.2 两组预后情况比较

术后3 个月A 组预后情况优于B 组,两组比较差异有统计学意义(U=2.354,P=0.019)。见表2。

表2 两组术后3 个月预后情况比较 [n(%)]

2.3 两组NIHSS、GCS 评分比较

两组术后14 d、30 d NIHSS 评分相较于术前降低,GCS 评分升高,且A 组NIHSS 评分较B 组低,GCS 评分较B 组高,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组术前、术后14 d、30 d NIHSS、GCS 评分比较(,分)

表3 两组术前、术后14 d、30 d NIHSS、GCS 评分比较(,分)

注:†与同组术前比较,P<0.05。

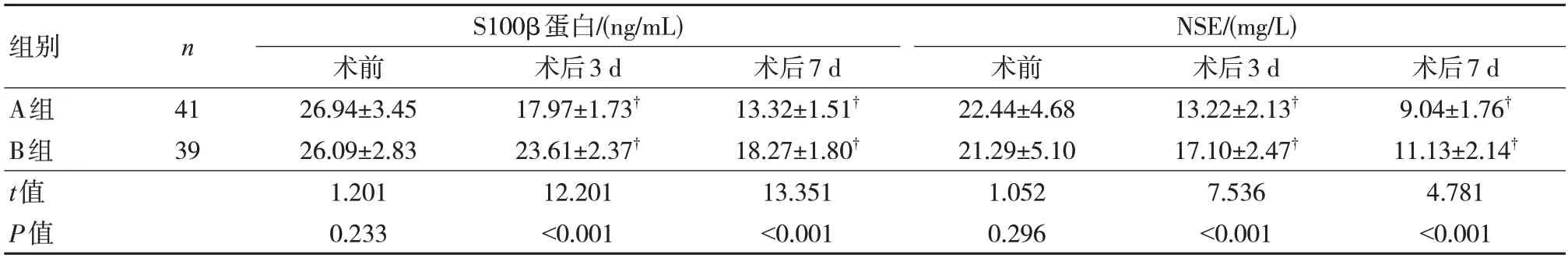

2.4 两组血清S100β、NSE 水平比较

两组术后3 d、7 d 血清S100β、NSE 水平均较术前降低,且A 组较B 组低,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组术前、术后3 d、7 d 血清S100β、NSE 水平比较()

表4 两组术前、术后3 d、7 d 血清S100β、NSE 水平比较()

注:†与同组术前对比,P<0.05。

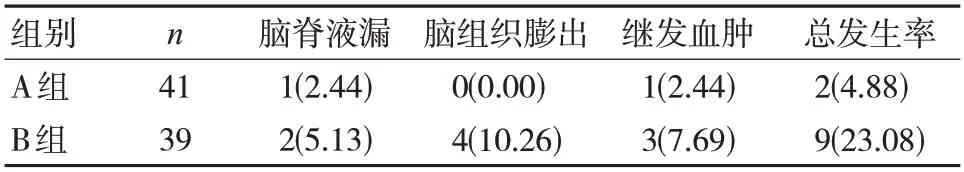

2.5 两组并发症发生率

A 组术后并发症总发生率为4.88% 较B 组23.08% 低,两组比较差异有统计学意义(χ2=5.582,P=0.018),见表5。

表5 两组并发症发生率比较 [n(%)]

3 讨论

SCI 属神经外科常见危急重症之一,多是由于外界暴力作用于头颅所致,患者临床多表现为昏迷、恶心呕吐等症状,且多合并恶性颅内压增高、脑水肿、脑挫裂伤,危及患者生命安全[10-12]。

标准DC 为临床针对SCI 患者常用治疗术式,可有效减压额叶、顶叶、颞叶,缓解脑干,降低病死率,但相关研究指出,扩大骨窗操作易增加手术时长,易压迫深部静脉及脑表层血管等回流静脉,引发多种并发症发生[13]。本研究数据显示,A 组手术时长较B 组短,并发症发生率、术中失血量、术后14 d、30 d NIHSS 评分较B 组低,术后3 个月预后情况优于B 组,GCS 评分较B 组高(P<0.05),可见,应用改良T 型切口开颅DC 治疗SCI 于优化围术期指标,提升手术效果,减少并发症,促进术后意识恢复,改善认知功能,方面更具优势。分析原因在于:①改良T 形切口,不仅能保留额部动脉、眶上动脉、颞浅动脉血供,还可保护耳后动脉、枕部动脉完整性,进而有效减少术中失血量;②更有助于颞肌充分暴露,进而更利于保护颞肌深部血管及神经;③作12 cm×16 cm 骨窗,能较容易显露上矢状窦损伤部位、前颅窝等部位,同时更有助于小脑幕切开,进一步提升手术精细度,避免对组织造成不必要损伤,在达到降低手术并发症风险的同时,有效节约手术时长。

另有研究指出,S100β、NSE 过度表达与SCI病理过程关联密切,当脑损伤发生时,可造成大量神经元细胞受损,致使S100β、NSE 经受损血脑屏障进至血液循环,损伤神经元功能[14]。本研究数据可见,术后A 组血清S100β、NSE 水平较B组低(P<0.05),提示,改良T 型切口开颅DC 治疗SCI 患者可有效调节血清血清S100β、NSE 水平,具有保护脑功能优势。笔者认为,这可能与该术式能充分显露颞肌有关,并能于骨膜下完全逆行剥离,从而有效保护颞肌深部血管及神经,加之,骨窗较标准大骨瓣大,更有助于减压,进而有效改善神经功能。

综上,改良T 型切口开颅DC 非常适用于SCI患者治疗,可有效提升手术效果,优化围术期指标,降低并发症发生风险,改善认知功能,促进术后意识恢复,此外还具有保护脑功能作用。