集装箱港口综合集疏运体系一体化布局研究

庄洲洋

(交通运输部科学研究院,北京 100029)

0 引言

港口是多种运输方式交汇的综合运输枢纽,其通行能力和运行效率不仅取决于港口自身,还与港口配套的公路、铁路、内河、管道等集疏运方式的衔接和能力紧密相关。集装箱在港口运输中具有特殊重要地位,随着我国集装箱港口的规模化、大型化发展和吞吐量规模的日益增长,集疏运通道能力紧张、结构不合理、港城交通矛盾、多种运输方式衔接不畅等问题开始显现[1-2],影响了集装箱运输效率和港口服务水平,制约着集装箱港口发展建设。

港口集疏运体系的分析和评价研究已有一定基础[3-5],但实施层面的集装箱港口集疏运布局和设计尚缺少系统研究。本文将围绕构建集装箱港口综合集疏运体系,从构成要素、运作模式、一体化布局、适应性分析和优化策略等方面,对优化集装箱港口集疏运规划建设进行探讨。

1 集装箱港口集疏运现状

我国港口集装箱吞吐量连续多年位居世界之首,十大集装箱港口中我国港口占7席。2020年港口集装箱完成吞吐量约2.8亿标准箱,约30个港口吞吐量超过100万标箱。港口集装箱集疏运以公路为主、水运为辅,铁路集疏运比例较低。总体格局上,公路占比在80%以上,水运在15%左右,铁路等在5%以内[6]。

由于我国沿海沿江经济产业发达,制造业集中,生成箱源占比较大,导致港口集装箱运输距离相对较短,公路运输优势明显,在集装箱集疏运中占据主体地位。长三角、珠三角地区水网密集,通航条件较好,有长江、珠江水运通道连接,集装箱江海联运优势突出,水水中转占比都在60%以上。

受运距优势不大、运输成本高、市场环境、衔接不畅等因素影响,我国沿海港口集装箱铁路运输发展相对滞后,2020年集装箱海铁联运量占沿海港口集疏运比例仅为3%左右,集装箱吞吐量排名前列的上海、宁波舟山、广州、深圳等港口铁路集疏港运量仅占港口集装箱吞吐量的1.4%,铁路比较优势未得到有效发挥。

2 集装箱港口综合集疏运体系构建

集疏运体系是连接港口和腹地的纽带和通道,是港口建设发展的重要硬件基础。对于规模化的集装箱港口,构建综合的集疏运体系,是保证港口运行和集装箱运输通畅的重要条件。

2.1 综合集疏运体系构成

集装箱港口的综合集疏运体系由节点、网络和通道构成。节点包括港口、内陆港及货源地等,通道包括公路、铁路、水运等运输方式,网络则是港口腹地已经形成的公路网、铁路网和水运网。在集疏运体系中,可通过选择一种或多种运输方式,实现集装箱在港口和货源地之间的运输。

2.2 综合集疏运体系运作模式

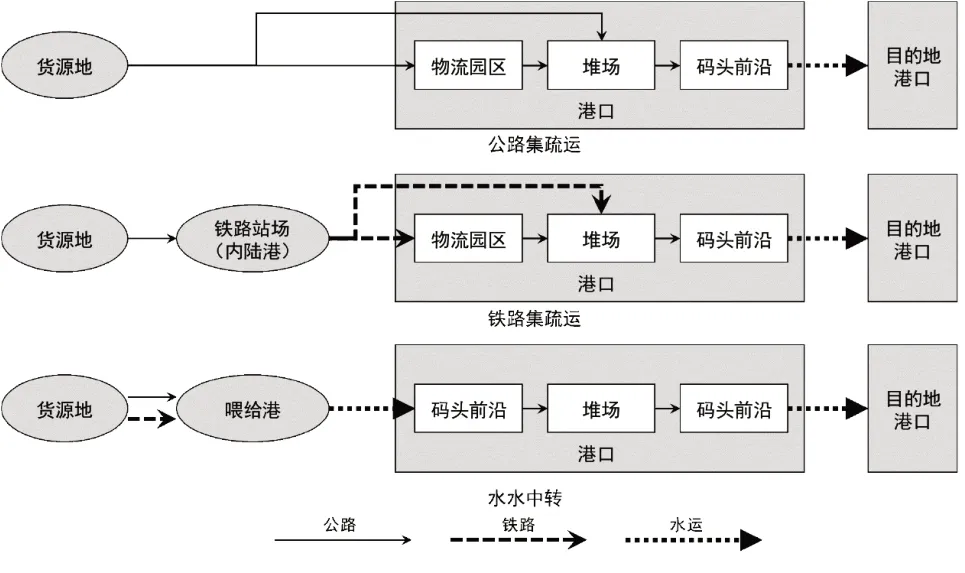

集装箱船舶在码头前沿经过岸桥的装卸后,根据后方运输方式的不同,会形成不同的集疏运模式,主要包括公路集疏运、铁路集疏运和水水中转3种,具体见图1。

公路是集装箱集疏运体系中最基础、最重要的运输方式,能高效实现集装箱的“门到门”运输需求,时效性和灵活性都明显优于铁路和水运,具有较大优势。公路运输可实现集卡车辆停放、调配灵活,能有效减少货物交接次数,一定程度上降低了集疏运成本。但是单次运输量较低、运输成本较高、污染相对较大,大量的集卡车辆会加大城市交通压力。

图1 公路、铁路、水水中转港口集疏运模式

铁路集疏运,即集装箱“海铁联运”,是集装箱港口集疏运的发展趋势和重点。铁路集疏运的核心是多式联运,在长距离运输、缓解港城交通矛盾以及减少环境影响等方面,铁路集疏运具有优势。但在内陆港和货源地之间、港口铁路站场和码头前沿之间,还需通过公路完成运输,装卸环节要求较高。

水水中转依托内河水运通道和航道网,服务于长距离及时间要求不高的集装箱运输,运输量大,速度相对较慢,单位运输成本低,能耗和排放低。

铁路集疏运和水水中转的中间环节比公路集疏运多,更适合于中长距离运输。一般认为,500km运距是公路运输和铁路运输的分界,500km以内采用公路运输成本更低,超过500km则宜采用铁路和水运。

3 集装箱港口综合集疏运体系一体化布局

集疏运体系的布局包括港口端、腹地以及两者之间的运输路径。在港口端,要解决铁路公路的空间需求、进出港的通道、水水中转的功能区布置问题。运输路径上,需合理配置铁路、公路和水运的集疏运资源,做好不同运输方式间的衔接。在腹地,设置合适的内陆港,提供多式联运服务。

3.1 港区布置

3.1.1 陆域布置

港区的陆域布置,从空间规模上要保证足够的陆域纵深和面积,充分发挥集装箱运输能力。对规划阶段的陆域方案,依据功能相近合并、差异区分的原则,将陆域布置按照码头生产区和综合物流园区两大功能进行考虑,综合物流园区在码头生产区的后方。

码头生产区是码头装卸作业的专用场地,包括码头、堆场、装卸线等。综合物流园区中,场站区主要满足周转空箱、集疏港重箱、特种箱及其他堆存需求;仓储区主要用于集装箱拆拼箱、配送、流通加工及其他物流增值活动;集卡停车场是港口集卡主要服务区,提供停放、维修及相关生活配套服务等;铁路编组站是多式联运的重要节点,具备一定的堆存功能。物流园区的规模基本与港口需求相匹配,分析国内外统计资料,普遍适应的物流园区规模为码头生产区与物流园区的用地面积之比约1∶1。

以大连港大窑湾港区北岸作业区为例,按集装箱吞吐量800万TEU计算,码头生产区用地需求为415万m2,码头纵深800m。综合物流园区按照细分功能和集装箱作业量计算,总用地需求369万m2,场站区、仓储区、集卡停车场、铁路编组区及其他配套用地规模需求见表1。

表1 港口物流园区细分功能及用地需求

3.1.2 水水中转布置

对于存在水水中转需求的集装箱港口,应在码头岸线布置时考虑水水中转功能区。有两种布置形式,一种是大船小船兼靠,不单独设立水水中转区;另一种是采取小港池等方式单独设置水水中转区。

上海港洋山港区采取的是大顺岸布置形式,大船小船均利用同一段码头岸线进行装卸。采用这种形式,在装卸设备、靠泊设置等方面要兼顾小船作业需求。同时,由于兼顾小船装卸,一定程度上占用了码头资源,使得码头能力不能充分发挥。广州港南沙港区通过小港池进行水水中转,小船在港池内进行装卸,与大船分开,集装箱在大、小船堆场之间通过集卡等设备运输。

3.2 通道布局

3.2.1 公路通道

(1)布局考虑

疏港公路应从两个层次进行布局,一是主要服务于中长距离运输的对外公路集疏运通道,这是港口与腹地连接的主通道,由高速公路、国省干线等组成;二是服务于短距离的集疏运道路,承担港区与城市、对外干线通道的衔接,直接连接到港区。

道路等级上,应基于全港区的港口通过能力,结合公路集疏运的比例,做好公路集疏运通道的规划和预留,确定高速公路、一级、二级、三级疏港路及车道数。道路选线上,要避免穿越城区。主要的集疏运通道穿越城区,将会造成港城矛盾、交通拥堵、环境污染等一系列问题,制约港口的通畅运行。如,深圳港集卡公路运输均需横穿主城区进出港口,大量集卡穿城行驶,会导致城市道路系统拥堵严重。

(2)量能分析

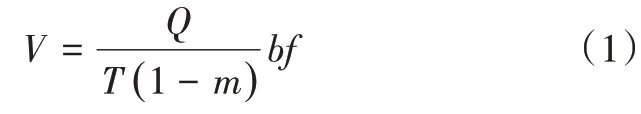

集疏运量是由港口集装箱吞吐量和集疏运结构决定的。对于公路集疏运量,最终要折合成标准车次的通行量,简化考虑空箱率、不均衡系数等因素,可按照下式计算,然后再根据集装箱的流向将集疏运量分配到不同的道路上去。

式(1)中:V为日平均标准车次(pcu/d);Q为年集装箱吞吐量(TEU);T为年作业天数;m为标准集装箱的空箱率;b为标准箱与标准车之间的换算系数;f为日车流量不均匀系数。

公路的集疏运能力可根据相应技术等级标准和规范确定不同服务水平下的通行能力。将适应度定义为集疏运能力与集疏运量的比值,为保证公路集疏运通畅,主要集疏运通道的适应度应尽可能大于1。

(3)优化思路

公路集疏运的优化主要涉及以下方面:①若全段拥堵,则考虑提升道路等级或增加道路条数,与集疏运量相匹配;②路口是主要的堵点,对车流量较大的交叉路口采取立交方式缓解路口的拥堵;③通过建设专用路、高架等方式,实现港城交通分离,减少集疏港集卡车辆占用城市交通资源。

3.2.2 铁路通道

铁路与港口的有效衔接是扩大集疏运能力、提高铁路疏港效率的关键,应规划布局好疏港支线、联络线及港口铁路站场:①依据地区铁路网,规划好铁路接轨站至港口站间的衔接铁路,预留线路能力和空间资源;②对于大型集装箱港区,可通过双层双线电气化铁路提高铁路通行能力;③注重铁路和公路的协调,避免铁路和公路交叉路口较多,影响集疏运效率;④结合港口规划统筹研究铁路港前站建设方案,注重与堆场、物流园区的衔接,具备条件的可与港口作业直接对接,铁路线伸入码头堆场。

3.3 内陆港选址

内陆港是通过铁路等运输通道与一个或多个沿海港口相连的内陆枢纽,以集装箱和多式联运为发展方向,能有效增强港口的辐射能力和腹地范围。内陆港与港口之间主要依托铁路进行运输,货源地与内陆港之间主要通过公路连接。内陆港体系布局见图2。

内陆港选址需统筹分析集装箱货源分布、与港口之间的联通等因素,可采用博弈分析、层次分析、多目标优化[7]等方法选择合适的内陆港。对于用地紧张、港城交通矛盾突出的大型规模化港区,可设立近距离内陆港,代替港口后方物流园区和部分堆场功能,通过内陆港与港区之间的铁路运输,减少公路运输对城市交通的影响。在深圳港的集疏运问题研究中,将近距离内陆港体系考虑为包含港口区、疏港铁路、内陆港3个主要功能区,其中疏港铁路根据需求可实现全线集装箱双层、双向行驶,内陆港主要承担铁路装卸、场内拖车运输、港内箱堆存以及系统作业调研、计划制定等管理功能。

图2 内陆港体系布局

4 结语

综合集疏运体系的布局对集装箱港口可持续发展至关重要。本文基于多个港口集疏运研究实例,分析了集装箱港口综合集疏运体系构成和运作模式,从港区布置、通道布局和内陆港选址三个维度论述了一体化布局综合集疏运体系的主要内容,并针对最基础的公路集疏运提出了量能分析和优化思路,可为解决港城港口集疏运矛盾和进行集疏运规划建设提供参考。建议在今后的集装箱港口发展实践中,研究布局构建综合集疏运体系,以优化运输结构和提高集疏运效率,提高港口的辐射能力。