中国亲生亲卖犯罪的时空格局与决策机制

徐 锋,李 钢,洪丹丹,徐嘉辉,周俊俊,夏 海

(a 西北大学城市与环境学院;b. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,陕西西安 710127)

儿童是受法律保护的社会弱势群体,其健康成长是国家的根本大计。然而拐卖犯罪的出现严重侵害了儿童的健康和人格,对个体、家庭和社会造成不可逆的严重危害和深远影响(杨震然,2013)。随着中国经济社会的发展变化和公安机关多年的专项严打,当前拐卖儿童犯罪出现新的趋势和特点,以偷盗、强抢、诱骗方式实施拐卖儿童犯罪的案件数量明显下降,而以父母、(外)祖父母出卖亲生子女的亲生亲卖型犯罪成为拐卖儿童犯罪的主要形式(邢红枚等,2017a)。近年来,诸如“刘学州事件”等亲生亲卖案件的频发,在引起网络热议的同时,也揭露出这类行为对道德和人伦的恶性影响以及对社会和谐的严重威胁。

亲生亲卖是指将亲生子女转移给他人控制、要求并收取他人数额较大财物的行为(王良顺,2014)。早期,出卖亲生子女只被认定为一种违背道德和人伦的行为,而随着社会法制意识的增强和法律体系的完善,其逐渐被视为严重侵犯人权的犯罪,但中国刑法体系中并没有对其进行明确规制(张婕,2019)。目前,亲生亲卖犯罪的相关研究主要聚焦在法学和犯罪学领域,法学领域多聚焦在罪行认定(李庆珍等,2008;王良顺,2014;张婕,2019)和刑罚适用(韦晚婷,2017;康旖,2020)方面。其中,罪行认定围绕典型司法案例,定性讨论出卖亲生子女行为应被认定为拐卖儿童罪还是遗弃罪;刑罚适用重点探究亲卖行为是否应当减轻刑法以及量刑考量,亲生亲卖行为多被认为对社会危害小,存在明显“轻处”倾向,且出卖原因、牟利情况、悔罪表现、自首情节等都会影响判刑结果(刘雨薇,2020;Xin et al.,2022)。犯罪学研究聚焦于亲生亲卖犯罪的行为特点、形成原因与防治对策,如刑红枚(2017b)、康旖(2020)发现亲生亲卖犯罪是一种难以被发现的监护侵害犯罪行为,贪利、性别歧视、情感冷漠、法律意识淡薄、中介拉拢、买方强烈需求等是犯罪的主要原因。综上,已有亲生亲卖犯罪研究多以定性研究为主,重点关注犯罪的法律问题及基本特征,缺乏从时空视角对亲生亲卖犯罪特征、规律和机制进行深入解析。

犯罪地理学可以揭示犯罪现象的空间发生、发展和分布规律(Peet,1975;祝晓光,1989),从而助力犯罪的精确防控和有效治理。目前已有多位学者从犯罪地理学视角开展拐卖儿童犯罪研究。如李钢等(2017,2018,2019,2020)、谭然(2018)和王会娟(2017)聚焦全国尺度揭示了中国拐卖儿童的“一源两汇”和“三片两线”的“场-流”空间特征,发现犯罪主要受地理条件、法律政策、经济发展、文化观念、人口流动等因素影响。Huang(2019)、刘玲(2020)、薛淑艳(2020)、杨兰(2020)和王皎贝(2021)等聚焦特定地域,分析拐卖儿童犯罪的区域差异、时空特点和影响机制。然而,目前从犯罪地理学视角对拐卖儿童犯罪研究鲜有聚焦特定的犯罪类型开展深入探讨。鉴于此,本文基于中国裁判文书网案例数据,从犯罪地理学视角探究亲生亲卖犯罪的时空分布特征和迁移规律,并解析犯罪的决策过程和发生机制,以期为拐卖儿童犯罪预防和治理提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 数据来源

资料源于中国犯罪判决数据公开平台“中国裁判文书网”①https://wenshu.court.gov.cn/,截至2022-03-01,经清洗、校对,剔除重复和不相关的案件,获取拐卖儿童犯罪刑事一审判决文书1 740 例(依据《中华人民共和国刑法》第240条,拐卖儿童罪的年龄对象是14周岁以下的未成年人)。进一步通过人工判读,提取包括出卖人/受害人/收买人性别、年龄等社会人口学特征,犯罪原因、拐/卖时间、拐出地、拐入地、出卖微观地点、犯罪路径、拐卖方式等信息条目,构建拐卖儿童犯罪数据库并提取亲生亲卖犯罪案件(包括父母、祖父母及外祖父母出卖)。获得亲生亲卖犯罪案件总量919 例,占拐卖儿童犯罪案件数52.8%,共涉及1 057个受害人。空间数据来源于国家基础地理信息中心②http://www.ngcc.cn/ngcc/提供的1∶100 万行政边界数据。

1.2 研究方法

犯罪是犯罪人在特定时空范围内实施的危害他人、社会的行为。亲生亲卖犯罪中,父母生育子女后即具备基本的犯罪条件。在决定犯罪后,父母及家庭成员则转变为出卖人,子女物化为可用于交易的商品,而出卖人在特定时间和地点与收买人的交易行为会使得受害人发生空间上的被动迁移(图1)。因此,通过剖析亲生亲卖犯罪中的人、时、空等多维要素特征,对于深入解析犯罪具有重要意义。

图1 亲生亲卖犯罪概念框架Fig.1 The conceptual framework for offense of selling offspring

基于人工判读提取的案件信息条目,首先,利用数理统计分析亲生亲卖犯罪的出卖人、受害人和收买人的基本特征,解析犯罪的时间演变过程,并挖掘和分析犯罪决策的背景信息和发生成因。其次,借助GIS的叠加分析、空间统计、O-D 分析等空间分析方法揭示并可视化亲生亲卖犯罪空间分布格局与流动路径。其中,O-D 分析是对OD 数据进行属性统计和计算的可视化方法。OD 数据属于轨迹数据中的一种,是由起点、终点、起止时间以及一些其他附加属性所构成的轨迹数据(涂乐等,2021),如卡口数据、公共自行车数据、人口迁移数据等都属于此类数据。本文O-D 分析是指流图,将起点(拐出地)和终点(拐入地)用直线或曲线进行连接,并用线的宽度编码流量的可视化方法。最后,结合案件信息、研究结果和相关理论探讨亲生亲卖犯罪的决策过程和形成机制。

2 亲生亲卖犯罪基本特征

2.1 受害人特征

统计分析1 057 名被卖儿童的性别、年龄以及与出卖人关系发现(表1),被卖儿童年龄上呈现“低龄化”特征,集中于1 岁以内,男童(占比64.52%)数量明显多于女童(占比34.82%),原因在于中国部分地区深受传宗接代、重男轻女、儿女双全的传统思想禁锢(孙桂峰,2000),具有强烈男童收养需求。儿童多被父母双方(占比37.56%),父亲/母亲一方出卖(占比56.95%);少数涉及(外)祖父母出卖的情况,多因嫌弃女儿未婚生育影响声誉或自身年龄大无力抚养等。儿童被卖后去向以被收养为主,少数被转卖牟利,个别年龄较大的女童被卖为人妻。

表1 亲生亲卖犯罪基本特征Table 1 Basic characteristics of the offense of selling offspring

2.2 出卖人特征

参照年龄划分标准,将797名出卖人划分为青年(18~29岁)、中青年(30~39岁)、中年(40~49岁)和中老年(≥50岁),发现出卖人多为青年女性(占比37.46%)或中青年男性(25.98%),以无业、农民和工人群体居多,文化程度集中在初中以下,主要与群体法律意识淡薄,收入水平较低和思想观念相对落后有关(谭然,2018)。此外,12%左右的出卖人有盗窃罪、毒品犯罪、强奸罪、诈骗罪等犯罪前科,犯罪人格理论和标签理论认为犯罪人的人格和“越轨”标签在一定程度上决定和激发了重复犯罪的发生(韦恩·莫里森,2004;巩超,2006),重复犯罪群体多为务农和无业人员,文化素质较低,社会流动性较大(王鹏,2008),这与出卖亲生子女者具有相似特征。

深入解析文书案例发现,出卖类型主要有4种:一是未婚生育、婚外生育或离婚后生育,因经济困难、法律意识淡薄、无力独自抚养、担心名声和未来或不想抚养出卖;二是婚内生育,因子女众多、超生罚款、家庭经济困难、身体疾病、考虑子女未来等原因出卖;三是纯粹牟利,出卖多个子女以谋取钱财或偿还债务;四是受生育观念影响,未达到生育男孩或女孩意愿而出卖。出卖子女行为的原因和过程十分复杂,往往也会受到特定情景的诱导,如夫妻/情侣争吵、熟人/中介/买方劝说、急需钱财、听到“卖子致富”消息等。出卖人决定出卖子女后,主要通过联系熟人(亲戚、朋友、同乡等)/特殊职业群体(医生、护士、媒人等)/拐卖犯罪人介绍,通过网络媒介(QQ、贴吧、微博等)散布消息主动或因买家/居间介绍人诱导劝说将子女出卖。

2.3 收买人特征

统计341 名收买人基本信息(见表1)发现:男性收买人多为中青年或中年人群,女性收买人多为中年或中老年人群。收买人多为农民、无业和工人群体,文化程度多在初中以下,与出卖人特点具有相似之处。但相对于出卖人,收买人的群体属性更加多样,如老师和医生等群体也占有一定比例,这类群体文化程度较高、经济能力较好,在计划生育或收养门槛的限制下,为解决无法生育或失独等现实困境和满足后代需求,选择收买被卖儿童(赵军,2016;邢红枚,2017b)。收买类型主要有3种:因无法生育/多年无子或受“养子防老”“儿女双全”传统观念影响收买,为子女、兄弟姐妹等亲戚/朋友/同事等熟人收买,为二次转卖牟利收买。

3 亲生亲卖犯罪的时间演变特征

3.1 年际变化

由图2可知,总体上,拐卖儿童犯罪和亲生亲卖犯罪年变化皆呈现先增至峰值后递减趋势。判决书中涉及亲生亲卖犯罪最早始于1994年,随年份变化整体可划为3个阶段:1994-2009年呈稳序低发态势,2010-2017 年呈快速增长,持续高发态势,2018年以后呈平稳下降态势。此外,随时间推移亲生亲卖犯罪在拐卖儿童犯罪中占比愈发增高,已成为拐卖儿童犯罪的主要形式,2020 年占比达63.6%。受害人出生和出卖时间基本呈现同步重叠变化趋势,分析文书案例发现,在犯罪中存在大量“未生已卖”“即生即卖”出卖行为,即子女还未出生已经被买方“预定”或者子女刚生下来就被卖出,主要是因为刚出生的婴幼儿因其生理特性更易融入买方家庭,因此具有巨大的收买需求(李钢等,2017,2020)。同样,也有部分出卖人抚养子女一段时间后因经济困难、债务、患病等原因而选择出卖。

图2 亲生亲卖犯罪年际变化Fig.2 The annual change of the offense of selling offspring

深入分析亲生亲卖犯罪年际变化特征,发现其主要受中国人口政策、打拐行动和裁判文书网站平台发展影响。中国于1984年前后实行计划生育“一孩政策”,此后生育政策的严格收缩与地方条例的严格实施(杨震然,2013),严重冲击了中国“多子多福”“重男轻女”等传统生育观念,出现较多家庭为满足自身生育需求多生、超生,而后在达不到意愿后将亲生子女卖出的行为,并在某些地域延续至今,屡见不鲜。1991年起公安部组织实施了多次大规模“打拐”专项行动,在一定程度上遏制了拐卖儿童犯罪的发展,以偷盗、强抢、诱骗方式实施拐卖儿童犯罪的案件数量明显下降,亲生亲卖犯罪因其犯罪隐匿性,逐渐成为拐卖儿童犯罪主要方式。2009年以前,囿于数据平台限制与犯罪破案难度,公开和侦破的案件数量较少,犯罪数量主要呈现低发状态。2009年以后,中国多次出台“反拐行动计划”和开展专项打拐行动,持续加大拐卖犯罪打击力度,加之2014 年网站平台正式上传判决文书,使大量侦破案件得以公开,犯罪数量呈现快速增长态势。

3.2 月际变化

犯罪时日论认为季节、月份、时日与犯罪存在相互关系,犯罪的数量、类型、特征会随着时间变化产生一定差异(孙峰华,2003)。统计亲生亲卖案件中被卖儿童的出生和出卖月份(图3)发现,出生和出卖时间变化趋势基本一致,皆呈阶段性波动变化,存在3个高值,出生时间高值为4、8和11月,出卖时间高值为4、8 和12 月。这主要与我国婴儿出生月份分布规律有关,已有研究表明,受风俗习惯和季节性抑制,4、8、11月是我国婴儿出生高峰期(刘明臣,1989;戚中雪等,1993),而在亲卖犯罪中存在大量“未生已卖”“即生即卖”行为,在子女未出生已被买家“预定”或刚出生时即被买走,使得出卖时间与出生时间分布变化基本一致。

图3 亲生亲卖犯罪月份变化Fig.3 The monthly change of the offense of selling offspring

4 亲生亲卖犯罪的空间格局特征

4.1 空间分布格局

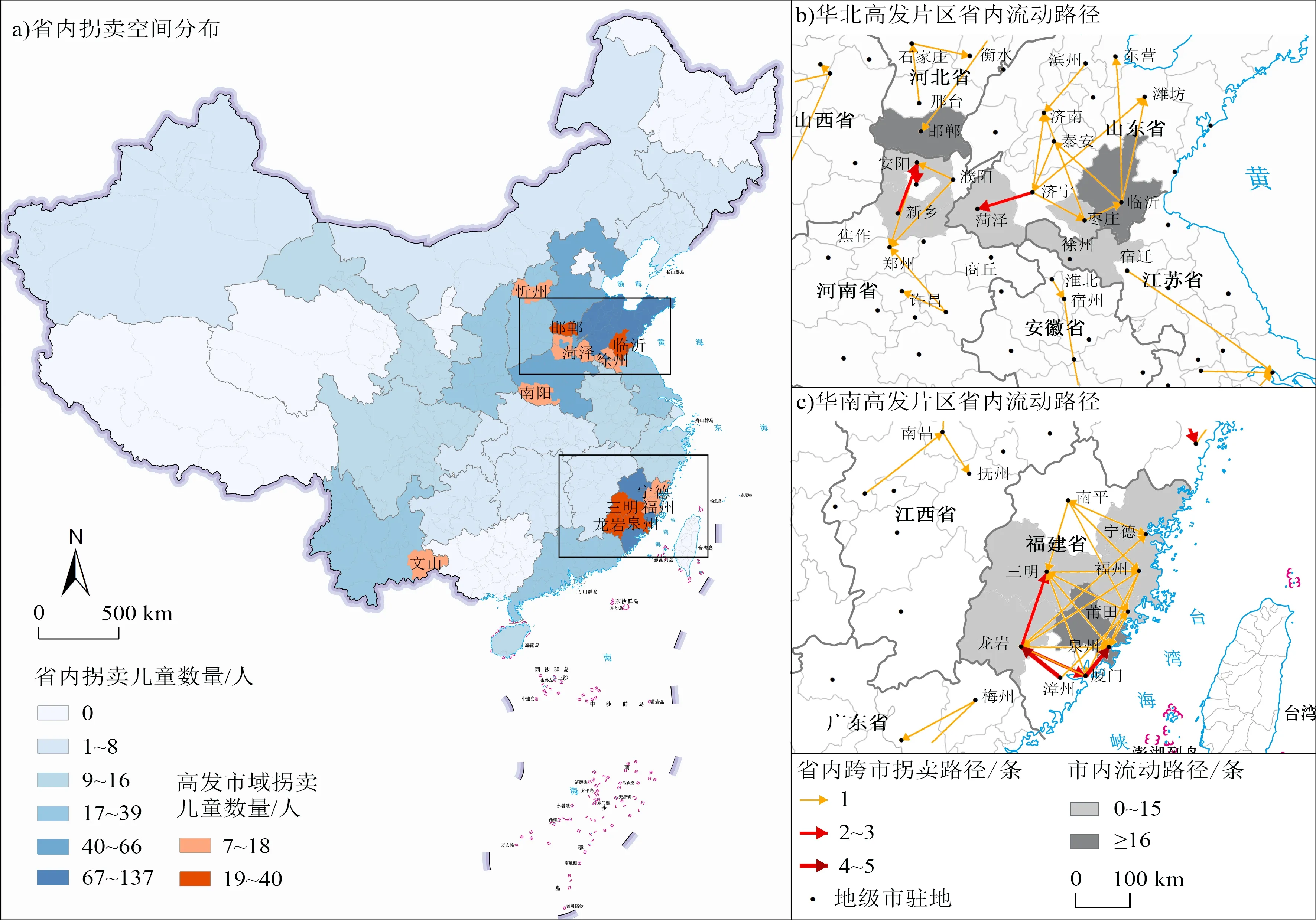

4.1.1 宏观空间分布 统计各省、市拐出/拐入儿童数量,按自然断点分级法将儿童数量分为5 级,并取大于中位断点数量的市域为高发拐出/拐入市域(图4),省域上,总体呈现西南、华南、华北地区“三源”拐出,华南、华北地区“南北两汇”拐入的空间格局。省域上拐出源区呈现以“四川-山东-福建”3 省为核心分布态势,核心拐出省域毗邻的云南、贵州、河北、河南、广东、浙江等亦是高发拐出省;市域上以西南源区的凉山彝族自治州、文山壮族苗族自治州为首,华南源区的泉州市、三明市、龙岩市,华北源区的临沂市、邯郸市次之(图4-a)。拐入汇区形成以“山东-福建”为核心的“南北两汇”之势,华南汇区,以福建为核心、广东和浙江次之,高发拐入市域主要聚集在福建省内,以泉州市和三明市为最;华北汇区,以山东为核心,河北、河南、江苏邻省次之,高发拐入市域主要分布在山东、河北、河南、江苏4省交界地区,以临沂市、邯郸市为最,济宁市、徐州市、安阳市次之(图4-b)。

图4 亲生亲卖犯罪宏观空间分布(a.拐出源区;b.拐入汇区)Fig.4 Macro spatial distribution of the offense of selling offspring(a.the origin region;b.the destination region)

李钢等(2017,2018)已发现中国拐卖儿童犯罪主要是在地理环境、经济发展、文化观念等要素的“梯度”差异影响下形成“西南拐出,华南、华北拐入”的“一源两汇”的空间格局(主要从云贵川拐出到闽粤和冀鲁豫地区)。同样,在亲生亲卖犯罪中,云贵川地区为热点拐出源区,但闽粤和冀鲁豫等地区是主要汇区的同时,也是热点拐出源区。主要是因为较于偷盗、强抢、诱骗方式等方式的拐卖儿童犯罪,亲生亲卖犯罪更具隐匿性,“民不举,官不究”,出卖人无需规避因贩运距离近而产生的犯罪易被发现风险,因此具有巨大收买需求的闽粤和冀鲁豫等地同样也是热点拐出源区。

4.1.2 微观地点分布 按照人员流动状况、空间开放程度和使用现状,将出卖微观地点划分为居民住宅、空旷环境、人员相对稳定的封闭型空间、人员流动频繁的封闭型空间、人员流动频繁的开放型空间5 大类(吴小马,2011;单勇,2017)。表2 显示,出卖交易地点主要高发于人员流动频繁的封闭型空间、居民住宅和人员流动频繁的开放型空间,分别占比61.69%、19.30%和15.48%。医院是各类空间的首发场所,这主要与亲生亲卖行为的“即生即卖”“未生已卖”等有关;其次,出卖人、中间人和收买人家里/出租屋和宾馆等封闭性空间也是高发场所,这类场所独立,无外界干扰,方便谈判和交易,风险较低。此外,车站、路边/路口等流通性较大的开放空间因交通方便,利于逃跑,也是高发场所。

表2 亲生亲卖犯罪微观地点分布特征Table 2 Micro-level distribution of the offense of selling offspring

4.2 空间迁移路径

拐卖儿童犯罪通常贩运距离较长,但在不同拐卖方式和尺度下存在显著差异,精准解析犯罪路径和网络,对预防和打击犯罪具有重要意义(杨振旭等,2012)。通过统计共获得940条有效拐卖路径,其中,省际拐卖路径349 条(占比37.13%),省内跨市拐卖路径109 条(占比11.59%),市内流动路径482 条(占比51.28%),可知亲生亲卖犯罪路径以省际拐卖和市内流动为主。

4.2.1 省际拐卖路径 省际拐出/拐入高发省域和拐卖路径上总体呈现“西南源区集中拐出,南北汇区分散拐入”分布特点,主要由四川、云南两省拐出到以山东、福建为核心的南北汇区,广西壮族自治区同是省际拐出和拐入高发省域(图5-a),主要是因为广西地处西南边境,邻接越南、云南,是被拐儿童流入广东、山东等地的“贩运通道”(蓝彩箫,2020)。省际拐卖路径上,主要存在四川—山东、四川—福建、四川—江苏、云南—山东、云南—福建、云南—广东、贵州—福建7条长距离路径,以及在部分拐入高发省域周边受距离邻近效应形成如广东—福建、山西—山东、山西—河南、云南—广西等短距离路径。在市域上,主要存在凉山彝族自治州—临沂市、凉山彝族自治州—三明市、凉山彝族自治州—济宁市、凉山彝族自治州—徐州市4条高发路径,以及文山壮族苗族自治州—泉州市、红河哈尼族彝族自治州—济宁市、毕节市—邯郸市等次高发路径(图5-b)。相比云南,由四川拐出的儿童拐入地更聚焦,犯罪路径依赖性更强,流入的买方市场更具体。

图5 亲生亲卖犯罪省际拐卖路径Fig.5 Inter-provincial trafficking path of the offense of selling offspring

结合文书案例分析发现,省际拐卖路径多在利益驱动下由组织化程度高、分工明确的拐卖犯罪集团主导,以地域区别,亲缘、友缘、地缘等社会关系为串联,构成庞大的跨省职业拐卖网络。其中,有人负责联系劝说刚生产或者即将生产的妇女家庭出卖子女,有人负责照顾、运送,甚至直接将待产妇女接运到有巨大买方需求的山东临沂、福建泉州等地生产,有人负责联系买家或二道人贩子,有人负责办理出生证明等(赵新民等,1994;Bao et al.,2020)。犯罪规模庞大,关系复杂,方式多样,且日趋隐蔽化。

4.2.2 省内流动路径 省内拐卖高发省域主要集中在以山东、福建为核心的南北汇区,拐入、拐出高发市基本重叠,华南片区形成以泉州市、三明市、龙岩市为核心,福州市、宁德市、莆田市为次高发的福建省内高发组团;华北片区形成以临沂市、邯郸市为核心,忻州市、新乡市、菏泽市、徐州市、枣庄市、南阳市为次高发的省际交界高发带(图6-a)。深入解析南北两大高发片区的省内流动路径特点,发现南北高发片区均以市内流动为主,但在省内跨市流动上,华北高发片区多为市内流动高发市与周边低发市的单向流动,主要存在济宁市—菏泽市、新乡市—安阳市2 条流动高发路径(图6-b);华南高发片区呈现市内流动高发市之间交叉双向流动,主要存在厦门市—泉州市、漳州市—龙岩市、龙岩市—三明市3条高发流动路径(图6-c)。

图6 亲生亲卖犯罪省内流动路径Fig.6 Intra-provincial trafficking path of the offense of selling offspring

结合文书案例发现,省内流动路径多由满足买卖双方需求的临时一次性结伙犯罪主导,出卖人与收买人通过熟人(亲戚、朋友、同乡、同事、同学等)/医院工作人员/媒婆等特殊职业人群或QQ、论坛、贴吧等网络媒体取得联系。买卖完成后,团伙立即解散,彼此回归正常生活。这种模式过程迅速、隐蔽性极强,风险小,不易被破获。

5 亲生亲卖犯罪的决策机制

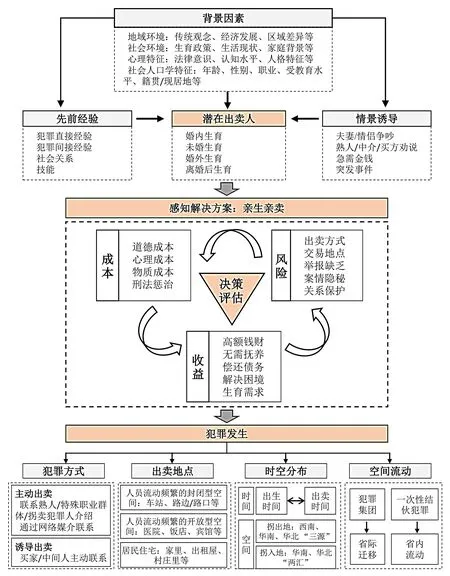

亲生亲卖犯罪是一种复杂的有组织的犯罪行为,涉及多方群体、多维格局和多种成因,其犯罪过程是经过犯罪人理性决策的,并不是一种冲动性和临时起意性犯罪。犯罪学的理性选择理论(丘海雄等,1998)认为,犯罪是犯罪人对犯罪收益和成本经过理性思考或者决策后作出的利益最大化选择。借鉴Cornish等(1987)提出的理性犯罪模型,建构亲生亲卖犯罪的决策框架和发生机制(图7)。

图7 亲生亲卖犯罪决策机制Fig.7 Criminal decision-making mechanism of the offense of selling offspring

通过婚内生育、未婚生育、婚外生育和离婚后生育等方式,妇女及其家庭成员成为具有犯罪条件的潜在出卖人,在地域环境和社会环境等宏观环境(如重男轻女、传宗接代的传统文化观念)和个体法律意识、认知水平、人格特征和发展水平的微观特征(如法律意识薄弱、卖子致富意识)的相互作用下,潜在犯罪人会产生出卖亲生子女的初步心理,此时处于一种摇摆的不稳定阶段。前述结果已表明,此类人群多为生活条件较差、文化素质较低、社会流动性较大的无业、农民和务工人员。当面临公司破产、突发疾病、债务危机等急需金钱的困境,遇到熟人(亲缘、友缘、业缘和地缘等社交关系)/中间人/强烈需求的买方的诱导劝说,或处于和配偶争吵、失恋等情境下,为解决现实困境或满足自身需求,潜在出卖人会对出卖子女的结果和利弊作进一步权衡。具备足够的犯罪动因后,在先前的学习和经验(如直接犯罪经历、听闻身边犯罪行为或获取信息的网络技能等)指导下,出卖人会对犯罪的“收益-成本-风险”③收益是出卖亲生子女能够获取的高额钱财和对现实困境(经济困难、名誉危机和生育需求等)的解决;成本是出卖行为带来的道德、心理、物质和法律上的惩罚;风险是犯罪被发现、举报和严厉惩罚的不确定性。作出有限的理性判估。当在出卖人的决策评估中收益大于成本和风险时,犯罪就会发生。在犯罪过程中,出卖人会根据先前的经历和经验,选择合适的犯罪方式、出卖时间、出卖地点和收买人,规避风险,降低成本,实现收益的最大化。研究发现,出卖人多会选择利于交易和逃跑的车站、路边/路口或隐蔽性较高的出租屋、出卖人/中间人/收买人家里人、宾馆等场所进行交易,降低风险。交易结束后,被卖子女的抚养权由卖家转移到买家,同时发生空间上的被动迁移。但因出卖人、收买人和犯罪类型、方式的差异,使得被卖子女的空间迁移呈现明显的区域、尺度和距离上的分异。总体上被卖子女主要从“四川—山东—福建”为核心的“三源”拐至以“山东—福建”为核心的“南北两汇”。跨省长距离迁移多从西南四川、云南地区拐至以山东、福建为核心的南北汇区,省内短距离迁移多分布在以山东、福建为核心的南北汇区,华北汇区集中在山东、河北、河南、江苏4 省交界地区,华南汇区高发于福建省内。

6 结论与讨论

基于裁判文书网官方案例数据,综合运用文本分析、数理统计和空间计量分析等方法,探究了亲生亲卖犯罪的时空格局和决策机制,主要结论为:

1)被卖儿童呈现“低龄化”特征,多以1岁以内男童为主;出卖人多为中青年男性或青年女性,文化程度较低,以无业、农民和工人群体为主。出卖方式主要包括通过熟人社会网络/特殊职业群体/拐卖犯罪人介绍、通过网络媒介主动联系、因买家/中间人诱导劝说三类,方式隐匿,难以发现;收买人多因无法生育/多年无子或受传统观念影响、为亲戚/朋友/同事等熟人、为二次转卖牟利等收买被卖儿童。

2)亲生亲卖犯罪已成为拐卖儿童犯罪的主要类型,年变化可划分为稳序低发,快速增长、持续高发,平稳下降3个阶段,主要受中国人口政策、打拐行动和裁判文书网站平台发展的影响;月变化上被卖儿童出生时间和出卖时间呈现同步变化趋势,皆呈阶段性波动变化。

3)亲生亲卖犯罪宏观分布上形成“三源拐出,南北两汇拐入”的空间格局,微观高发于易于交易或犯罪人逃离的人员流动频繁的封闭型空间,居民住宅和人员流动频繁的开放型空间;迁移路径上,总体呈现“西南源区省际拐出,南北汇区省内流动”的特征,省际迁移多在利益驱动下由拐卖犯罪集团主导,距离较远且具有较强路径依赖性;省内流动多因满足买卖需求由临时一次性结伙犯罪形成,路径相对分散且南北汇区存在明显差异。

4)亲生亲卖犯罪是潜在犯罪人在背景因素、先前经验和情景诱导的综合作用下,对犯罪的“收益-成本-风险”进行有限理性评估后做出的选择。潜在出卖人在决定出卖子女后,会选择合适的时间、地点和方式进行犯罪,实现利益的最大化。

因犯罪的隐蔽性和复杂性,亲生亲卖已成为拐卖儿童犯罪的主要类型。亲生亲卖犯罪在空间上同时存在路径依赖性和异质性,依赖性体现在跨省远距离贩运通道,异质性表现在有巨大需求的买方市场地区内部及周边存在短距离流动路径,主要受中间人的身份、社会关系和出卖方式的影响。此外,亲生亲卖犯罪在案件侦破后,受害儿童往往难以返回原生家庭,其救助和成长是难以解决的社会问题(邢红枚,2017b)。因此,基于本研究,提出以下防控建议:1)法律上需要进一步明确亲生亲卖犯罪的性质和罪刑,根据不同出卖原因和方式细化其量刑标准。2)各地区需要加大对儿童保护和防拐反拐、家庭责任感和生育观念等的普法宣传力度,加强正面引导,增强公众的防拐意识。3)亲生亲卖犯罪呈现“三源”拐出,“南北两汇”拐入的特征,应对高发区域采取“源汇双控”的强力应对措施。4)公安部门应加强专项打击力度,重视对医院、宾馆、车站等微观场所的巡视和监管;另外需加大对网络平台的整治力度,防患于未然。5)司法部、民政部等相关部门应针对被卖儿童建立健全社会救助机制和体系,以儿童利益最大化为宗旨,系统评估原生家庭、收养家庭和福利机构等的利弊,让受害儿童有“家”可安。

本文虽取得一些认识,但仍存在以下不足:1)数据来自裁判文书网站,因文书上传的选择性和差异性,可能会出现部分结果的有偏性;2)构建的决策机制虽能较好地解释亲生亲卖犯罪的发生,但缺乏定量分析,未来需结合定性和定量方法继续探究。