陇蜀古道沿线传统聚落景观风水塔研究

——以徽县郇家村为例

文/赵一 兰州有色冶金设计研究院有限公司 助理工程师 硕 士

张萍 嘉兴学院建筑工程学院 副教授 博 士

陈华 嘉兴学院建筑工程学院 副教授 硕 士

引言

陇蜀古道由四条水陆相依的古道联网构成,这四条古道分别是:嘉陵道、祁山道以及洮岷迭潘道和沓中阴平道,是一条起源于甘肃南部,向四川北部和陕西西南不断绵延的交通路网。据考证,早在先秦时期,陇蜀古道的重要作用就已经逐步显现,在之后的数百年里,陇蜀古道所在的甘、川、陕接壤地区,始终是政治争端不断的重点地区。受此影响,陇蜀古道影响力不断扩大,与南北茶马古道和东西丝路连接,共同构成了联系中国西北和西南的主要道路。因其地貌为秦岭山脉褶皱地区,因此交通情况复杂,较大程度上保留了我国传统建筑的部分实物范本。但却未形成独特的区域文化特征,并且与周边的历史文化典型地区(川蜀、关中)相较其文化并没有典型,则是形成了这种渐变的线型演进结果,这说明其地域文化发展与交通网络生成的文化路线影响密切相关。

1 研究背景

1.1 陇蜀古道沿线聚落文化背景

陇蜀古道位于中国西北与西南的交汇区间,也是古蜀道交通网的组成部分,自古以来便有“秦陇锁钥,巴蜀咽喉”的称号[1]。其中,“嘉陵道”的使用最为我们所熟知,嘉陵道沿嘉陵江分布,自凤县驶出,经由徽县、略阳等地至广元入蜀。历史上的陇蜀古道使用频率颇高,这一路上商旅不停、战火频传,不但推动了陕甘川之间交通网络的形成,还促进了沿途众多传统聚落的发展,而沿线传统聚落所在的徽成盆地,又坐落于秦巴山区嘉陵江水系最密集的地区,故选址多背山面水、依山而筑。而这一交通网自古便是多民族繁衍生息和沟通交流的重要走廊,藏、羌、彝、汉、回等多个少数民族文明,都在其中沉淀并产生着对不同文明文化、信仰、习俗的融合,这类聚落内部特征复杂又多元,展示出秦陇与巴蜀文化的融合特征。

1.2 陇蜀古道沿线聚落风水塔建造背景

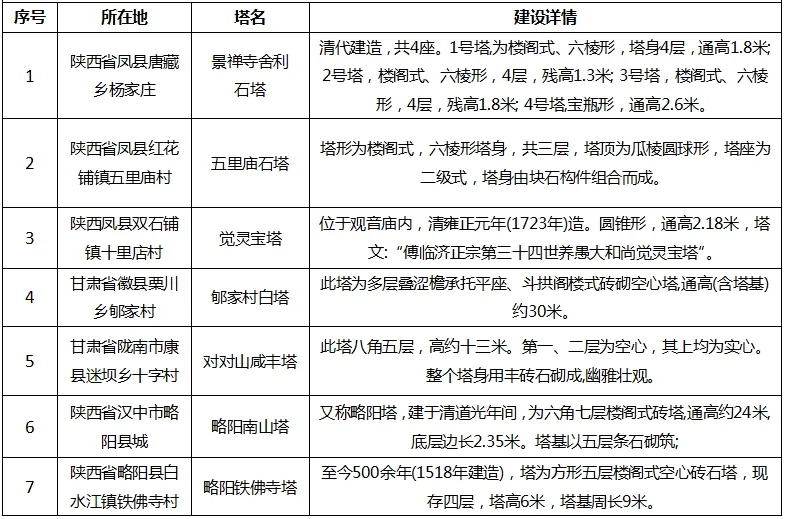

陇蜀古道嘉陵道的线路与南传佛教线路在川陕境内具有较多重合的线路(图1),体现出二者在向北推进的过程中路线相似的特点。沿线的传统聚落佛教信徒较多、佛文化接受度较高,沿线的陇南康县、徽县、汉中略阳、宝鸡凤县等地聚落均有代表性的佛塔分布(表1)。

表1 嘉陵道沿线佛塔分布(表格来源:作者自绘)

1.2.1 自然地形与聚落格局

受地理位置与文化路线影响,嘉陵道沿线聚落内的地方传统信仰文化与中国古代风水学“藏风聚气理论中营造选址点穴必须在龙尽气钟诸水汇聚之处”学说[2]有所不同,其地方传统信仰文化自成一派。而嘉陵道沿线的传统聚落由于受山势地质影响,聚落空间格局方面与周边地区不同,传统民居建筑大多顺应地势,导致传统聚落内部结构组织松散,缺乏严格规范的礼制要求,且布置随意;院落的建设形制受古代“风水学”影响较小,使得嘉陵路沿线聚落景观体现出明显的地方人文特色,与周围环境最大的特点不同:自然生态山水形成了一个聚落的天然边界,不拘小节的院落选址与随性大方的院落格局使自然环境景观与聚落景观相辅相成,在建设过程中采用对自然环境破坏最小的方式,既减少了土方量,也降低了建设难度。

1.2.2 民俗信仰与风水塔建造

由于佛法从印度传到了中土,中国佛塔文化也随之而来,所以我国佛塔是由印度教的“窣堵坡”文化和我国传统建筑形式以及中国人文观念、审美趣味等相互融汇的产物[3]。凡是带有风水意义的佛塔,如镇山、镇水、点缀风景、弥补地形等,都称为中国风水佛塔[4]。陇南境内现存的两座保存最为完好的古塔,郇家村砖塔和康县对对山咸丰塔均位于陇蜀古道沿线,且距离较近,其建造历史都脱离原始佛教意义,均与当地民俗风水文化相关。与民居建筑不同的是,当地风水塔等风水建筑的选址和开工吉时则是需要经过风水师的推算才能破土动工,通常是由聚落宗族中德高望重的长辈召集村民统一对当地或周边地区的风水师进行筛选。郇家村白塔所在的白塔寺,至今仍有大量村民前来烧香拜佛,郇家村白塔也是陇南市境内唯一保存完整的宋代砖塔,具有南传佛教沿线寺院佛塔形制特点,并在此基础之上与陇蜀古道沿线地方建筑进行融合,形成独特的仿木结构形式。

2 郇家村白塔历史沿革及建造形制

2.1 郇家村历史沿革

郇家村地处陇蜀省接壤区域的栗川谷底中,是往来陕甘川的必经之地,自古交通区位重要。郇家村人口众多,与周边聚落往来密切,其所处的白塔河两岸土壤肥沃,滋生了大量的农耕活动,而这些人文活动便孕育了这一带丰富的文物古迹群。据文献记载,郇家村的建村史距今已有八百多年,当时的郇家村始祖为逃避战乱,便率领宗族迁徙至这里落户,并在这里慢慢壮大,明清以来,由于村内“郇”姓人口众多,故称郇家村。

2.2 郇家村白塔建造过程

郇家村白塔位于郇家村村口位置,与村尾的银杏古树遥相呼应。据考古学家证实,此塔为宋代密檐砖塔,据塔内的碑刻记载,宋淳化年间在废址上敕建一塔,名白塔,后围绕白塔修建白塔寺,而这一时期的塔的核心地位已被大殿所取代,而占据了大殿二旁以及后院[5]。也就是在宋淳化年间,白塔由于未知的原因被损毁,白塔寺遭火焚,而后不久,便有村内大户号召众人集资重建白塔。清道光年间(公元1821—1850 年)重修白塔寺,但并未修缮当时只余十二级的白塔,光绪五年(公元1879 年)地震后,塔余九级,并未进行修缮(图2)。直到2008 年,在“5·12”大地震中,砖塔出现墙体破裂,甘肃省文物局拨款对该塔进行修复。2013 年,白塔被国务院纳入第七批全国文物保护单位。

2.3 郇家村白塔建造形制

此次研究的白塔类型是“多层叠涩檐支撑平座、斗拱阁楼式砖造空心塔”。塔高(含塔基)在25 ~30 米之间,由塔基、塔身、塔刹三部分组成,塔身主要采用唐宋时期使用最为广泛的砖石材料建造,而塔的造型则延续了两汉南北朝时期的木塔造型,形成郇家村砖塔独特的仿木砖石结构。

塔基为石条砌出的等边八边形,塔座高出地面30 厘米,为两层台阶。塔身原为八角十三级,光绪五年(公元1875 年)震后余九级,2008 年汶川地震后再次修缮,现存十一级,第一层高约为7 米,每边宽2.7 米,无平座勾栏,底扩顶收,有仿木斗拱遗存,破损较为严重。塔身南北朝向的墙壁上各嵌有一石碑,刻有“修补塔序”(图3-1),南面设有一券门,门高1.46 米,门道深2.3米,券顶为单砖形制,内设八边形塔内室(图3-2),室顶八边形藻井(图3-3)。由下至上出檐深度逐层递减,密檐轮廓线条充实有力,二层以上的各层均设平座、勾栏、塔檐等,各层东南西北正四面各设一门二窗,门窗紧闭,窗雕简洁清晰,菱形窗棂刻工精湛,其他四面均无门而设萎花窗,每层塔檐每面设双抄花拱三朵(图3-4),檐角设角梁一根,角梁上铺两层砖石,呈陡坡状,檐掾栊上又加设瓦栊(图3-5)。

塔顶叠收攒尖,塔刹虽已毁于天灾,但其反叠砌成的攒尖顶还依稀可见。参考郇家村白塔同时期的第五批国保单位庆阳宋代砖塔——东华池砖塔并与之相比较发现(图4),二者同为阁楼式仿木砖塔,塔身砖质仿木构件与木结构不差半分,塔身造型与各层样式相似,同为首层最高且向上收紧的八角阁楼砖塔。东华池砖塔塔刹为葫芦形刹柱,上置宝珠,是印度窣堵坡形态的演化,也是窣堵坡的微缩版[6]。参考东华池砖塔塔刹,推测郇家村砖塔塔刹应与之相似。白塔造型端庄秀丽,雕工玲珑,结构严谨,整体轮廓丰满有力,构造特征、门窗样式均可与《营造法式》中相关内容呼应,为宋代密檐砖塔的经典之作[7]。

3 郇家村白塔景观环境特征

3.1 郇家村白塔历史景观环境特征

郇家村白塔位于仇鸠水由北而南流过木皮岭北麓所形成的开阔山间谷地上[1],在整个村子的东南侧,聚落以白塔为起点由南向北依次铺开,堡子山、张大山、砚台山、尖嘴山、疙瘩山五座大山将整个聚落包在中间,山体均朝向一处,即砖塔所在地点,也正是聚落的风水形制的中心,被称为“五虎啸日”(图5),是古代“风水学”思想影响下营建的独特村庄景观遗产。

由于我国早期的塔为佛教建筑,且佛教本身也有降妖除魔的责任,于是塔常被当做风水中的镇物,可镇一方水土,佑一方百姓[8]。风水塔的出现是佛教文化与中国传统儒家文化的融合,郇家村白塔的建造体现了当地人对风水观念落实的追求,但同时,其原始的宗教意味也随之淡去,郇家村白塔所带来的历史环境逐渐由神圣宗教转为日常民俗,世俗意味逐渐成为文化表达的主体。

3.2 郇家村白塔景观环境演进趋势

郇家村四面环山,白塔所在的位置更是在众山环抱之间的河谷丘陵地带上,聚落原本围绕在白塔周围,近年来随着人口的增加和村落扩张,原本围塔而建的村庄逐渐向聚落北部缓坡扩张,以白塔为中心,由于原来的山脊轮廓线被隔断,白塔的选址与环境特征也自然地被削弱。

在宋代迄今的上千年时间里,郇家村白塔的历史景观风貌被极大地改变,白塔周边建筑风貌也在不断演进,郇家村聚落形态也沿山体向两端延伸,原本处于风水形制中心的郇家村风水塔逐渐融于聚落之中,风水塔主体地位下降,使原本天人合一的中国传统建筑景观思想逐渐被减弱,导致聚落传统空间格局发生不可逆的变化。而用以改善当地风水的作用和象征意义逐渐削弱,传统文化的传承路径逐渐出现断裂,村民的传统建筑需求不复存在,于是传统建筑技术与形式进一步与历史剥离。任由村庄发展逐步偏离传统聚落原生的历史生长轨迹,在人的思想需求与现实物质环境二者彼此影响、相互作用下,郇家村传统聚落必然会走向传统文化不复存在的未来。

结语

我国部分地方宋塔依然完好地保留了唐塔“平砖叠涩出檐,尔后反叠涩收檐”的基本风貌,以及部分宋塔仍较完整地传承了唐塔方形的中空式塔体,并在塔面描绘直棱窗等建筑特征[9]。但完整的宋代密檐砖塔遗存并不多见,郇家村风水塔的建筑形式和建设技法在中国古代文化中占有一席之地,具有重要的工程技艺价值和文化艺术价值,是古代景观风景理论和佛教文化的直接体现。从目前世界历史文化遗产保护的经验来看,文物保护对象已经不仅仅是针对文物本身,而是将保护范围扩大到它的周边环境,并延伸至环境中的各项组成元素,对郇家村风水塔的独立的博物馆式保护已经不足以满足其本身所包含的历史文物价值。于郇家村白塔而言,要形成以白塔为中心“五虎啸日”的自然山体地形地貌与白塔共同组成具有传统山地聚落特色的风水塔景观。实现从保护郇家村风水塔到保护周边生态自然环境,从郇家村聚落环境景观保护到沿线聚落景观保护的整体景观环境保护机制,确保陇蜀古道嘉陵道沿线上“山环水绕,塔兴人旺”的传统聚落景观得以保护,延续陇蜀古道沿线传统聚落文化传承的连贯性。

对郇家村风水塔的分析研究是保护、开发和利用这一宝贵资源的需要,这不仅是为了了解陇蜀古道沿线聚落文化中佛教文化的沉淀和地方风水观,更是由点及面地恢复这一地区良好的景观风貌特征,对提升周围环境品质,传承保护郇家村传统文化内涵的精华部分,保护线性文化遗产文脉,使整个陇蜀古道沿线地区文化更完整独特具有重要意义。