河南省南召县乔端地区铜矿床地质特征及矿床成因

陈春景,王巧玲,乔海霞,杨水旺,余智慧,尚凯凯,韩姗姗

(1.河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心, 河南 郑州 450016; 2.河南省有色金属地质矿产局第七地质大队, 河南 郑州 450016)

0 引言

河南省南召县乔端地区是河南省铜矿发育的有利成矿地区之一(王志光等,2007①;涂恩照等,2009;赵景武等,2011;李建领等,2015;熊靓辉等,2019;张玉明和张保平,2020)。乔端地区地理坐标范围为东经112°00′00″~112°20′00″、北纬 33°25′00″~33°40′00″,产于该地区及外围的古火山构造洼地内与火神庙组酸性火山岩(石英角斑凝灰岩)有关的块状硫化物型铜矿床,已发现有水洞岭铜锌矿床(胡伟等②,2013)、南坪铜矿床、二道岭铜矿床、三胜铜铅锌矿床、庙岭铜锌矿点等,这些铜矿床(点)的分布受区域性构造及含矿岩系控制的特点十分明显。笔者对乔端地区近年来完成的多个铜矿地质勘查报告第一手地质资料开展了较翔实的系统研究,在本文中总结了乔端地区铜矿床的地质特征,提出了铜矿矿床成因及找矿标志。本次研究成果可为乔端地区及外围进一步寻找同类型铜矿床提供参考。

1 区域地质概况

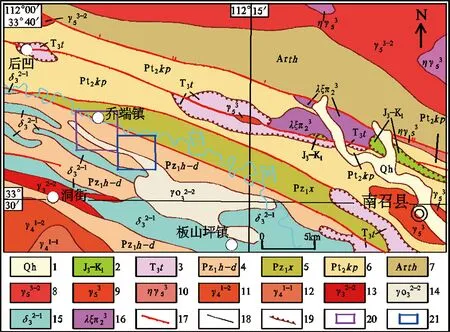

研究区大地构造位置处于秦岭造山带北秦岭构造亚带二郎坪构造地体(翟江伟和胡伟,2017;张志娜等,2020;李俊锋和胡伟,2021),为秦岭造山带的一个三级构造单元(徐志刚等,2008)。区内岩浆活动频繁,构造活动剧烈,铜等有色及贵金属矿床成矿条件十分有利(图1)。

图1 河南省南召县乔端地区区域地质简图(据陈旺等,2007③修改)1—第四系全新统;2—上侏罗—下白垩统;3—上三叠统太山庙组;4—下古生界火神庙—大庙组;5—下古生界小寨组;6—中元古界宽坪群;7—太古界太华群;8—燕山晚期第二阶段花岗岩;9—燕山晚期花岗岩;10—燕山晚期二长花岗岩;11—海西早期第二阶段花岗岩;12—海西早期第一阶段花岗岩;13—加里东中期第二阶段花岗岩;14—加里东中期第二阶段斜长花岗岩;15—加里东中期第一阶段闪长岩;16—新元古代变石英正长斑岩;17—断层;18—地质界线;19—不整合接触地质界线;20—二道岭铜矿位置;21—南坪铜矿位置

区域地层主要出露太古界太华群、中元古界宽坪群、下古生界二郎坪群火神庙—大庙组及小寨组、上三叠统太山庙组、上侏罗—下白垩统、第四系全新统。太古界太华群分布于区域北东部,为本区最古老地层,主要岩性有黑云斜长混合岩、角闪斜长片麻岩、角闪二长混合片麻岩等。下古生界二郎坪群分布于区域中部,是本区域主要的出露地层。该套地层自下而上分为小寨组、火神庙组和大庙组,岩性主要为碳质绢云片岩、含碳质绢云石英片岩、石英角斑凝灰岩、细碧岩、角斑岩、条纹大理岩、含砾大理岩等。上三叠统太山庙组、上侏罗—下白垩统、第四系全新统小面积分布于区域中部(赖群生等,2008;王昊等,2008;徐兆文等,2013)。

区域发育一系列一定规模的北西西向区域断裂带,自北而南分别是栾川断裂、瓦穴子断裂、朱夏断裂、商丹断裂,这些区域构造带控制了区域金、银、铜等金属矿产的空间分布。其中瓦穴子断裂(瓦穴子—乔端韧性剪切带)和朱夏断裂(朱阳关—夏馆韧性剪切带)是北秦岭构造亚带宽坪群、二郎坪群和秦岭群的界限断裂,也是两条重要的控岩控矿构造(郭宾锋和秦战营,2018;罗明伟等,2018)。

区域岩浆活动频繁,岩石种类齐全。侵入岩在时空上表现为多期岩浆侵入活动,且分布广泛。加里东期侵入岩主要分布在区域中部,出露的岩体主要有南河店闪长岩、两河口斜长花岗岩、石门石英闪长岩等岩体。海西期侵入岩主要分布在区域南部,为五朵山花岗岩体,岩性为等粒黑云母花岗岩和似斑状黑云母花岗岩。燕山期侵入岩主要分布在区域北部、中部,以酸性为主,岩体规模大小不等,规模较大的有二郎坪花岗岩体、黄花幔黑云母花岗岩体、伏牛山花岗岩体、天宝寨斜长花岗岩体等。另外,区域还出露一些时代不明的中基性—酸性岩脉,多沿断裂构造带分布(曹纪虎,2012;陈昭和苏晶晶,2012)。

2 铜矿床地质特征

2.1 南坪铜矿床地质特征

2.1.1 矿区地质特征

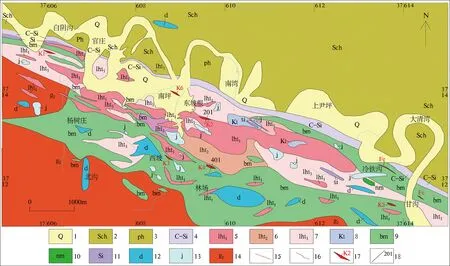

该矿区地层主要为下古生界二郎坪群火神庙组海相火山岩系,在矿区北部外围有大面积分布的小寨组。第四系残坡积物、冲洪积层等多出现于沟谷中(图2)。

图2 南坪铜矿床地质简图(据张晓永等,2010④修改)1—第四系;2—小寨组绢云石英片岩;3—小寨组蓝闪石片岩;4—火神庙组碳硅质板岩;5—火神庙组石英钠长斑岩;6—火神庙组石英角斑岩;7—火神庙组石英角斑质凝灰岩;8—火神庙组角斑岩;9—火神庙组细碧岩;10—火神庙组辉绿岩;11—火神庙组硅质岩;12—火神庙组蚀变闪长岩;13—火神庙组熔结角砾岩;14—黑云母花岗岩;15—断层;16—地质界线;17—铜矿体及编号;18—勘探线及编号

小寨组岩性主要为绢云石英片岩(Sch),局部为红柱片岩、蓝闪片岩(Ph)。

火神庙组为矿区主要出露地层,岩性主要有石英钠长斑岩(lht1)、石英角斑岩(lht2)、石英角斑质凝灰岩(lht3)、碳硅质板岩(C-Si)、角斑岩(Kt)、细碧岩(bm)、辉绿岩(nm)、硅质岩(Si)、蚀变闪长岩(d)、熔结角砾岩(j)等。

石英钠长斑岩、石英角斑岩、石英角斑质凝灰岩是矿区最主要的酸性火山岩岩石类型,其中石英角斑质凝灰岩为矿区铜矿体主要的赋矿岩石。主火山活动期后,区内还出现较多热水沉积岩,如细碧岩、碳硅质板岩等。细碧岩主要出现于铜矿体的上部,可作为主要的找矿标志。碳硅质板岩形成于火山活动后期,分布相对较广。

石英角斑质凝灰岩:在矿区大面积分布,为矿区火山岩主要岩石类型之一。岩石呈灰白—浅褐色,凝灰结构、晶屑岩屑结构,片状、块状构造。晶屑岩屑含量8%~20%,主要为石英角斑岩岩屑,偶见细碧岩、角斑岩岩屑。晶屑主要是钠长石、石英,石英晶屑较粗大。填隙物为显微晶质的钠长石、绢云母、石英、绿泥石等。还有微量的绿帘石、角闪石、榍石、磷灰石、黄铁矿、褐铁矿及火山灰等。褐铁矿化、黄铁矿化、绢云母化普遍,局部可见硅化、重晶石化。矿区铜矿体主要赋存于该套岩石内。

矿区内构造较为复杂,与成矿有关的构造主要有加里东期古火山构造、控矿的褶皱构造及成矿期后的断裂构造。古火山构造是影响矿区内铜矿床成矿的最主要构造类型之一,在本矿区存在比较多的古火山构造,如南坪、白阴沟等都有可能存在古火山活动中心。褶皱在矿区内十分发育,多为近于直立的紧闭倒转褶皱构造,在褶皱构造的翼部及转折端还存在一些柔流构造,易形成铜矿富矿体或富矿段的虚脱空间。在矿区内成矿期后断裂构造主要有两组,呈北西向的断裂构造与区域构造线基本一致,呈北东向的断裂构造斜切地层,这两组成矿期后断裂构造均不十分发育,规模一般也不大,对铜矿体破坏不大。

本区出露的岩浆岩主要为海西期黑云母花岗岩,呈较大型岩株分布于矿区南部,与二郎坪群火神庙组地层呈侵入接触,接触带常见硅化、黄铁矿化、绿泥石化、绿帘石化等蚀变现象。

矿区内共发现铜矿体6条,产出于二郎坪群火神庙组石英钠长斑岩、石英角斑质凝灰岩、细碧岩中,矿体产状与地层产状基本一致。铜矿体长度123.9~203.4 m,厚度0.71~4.65m,编号为K1~K6,铜矿体特征见表1,其中K2、K4为矿区的主要铜矿体(张晓永等,2010④)。

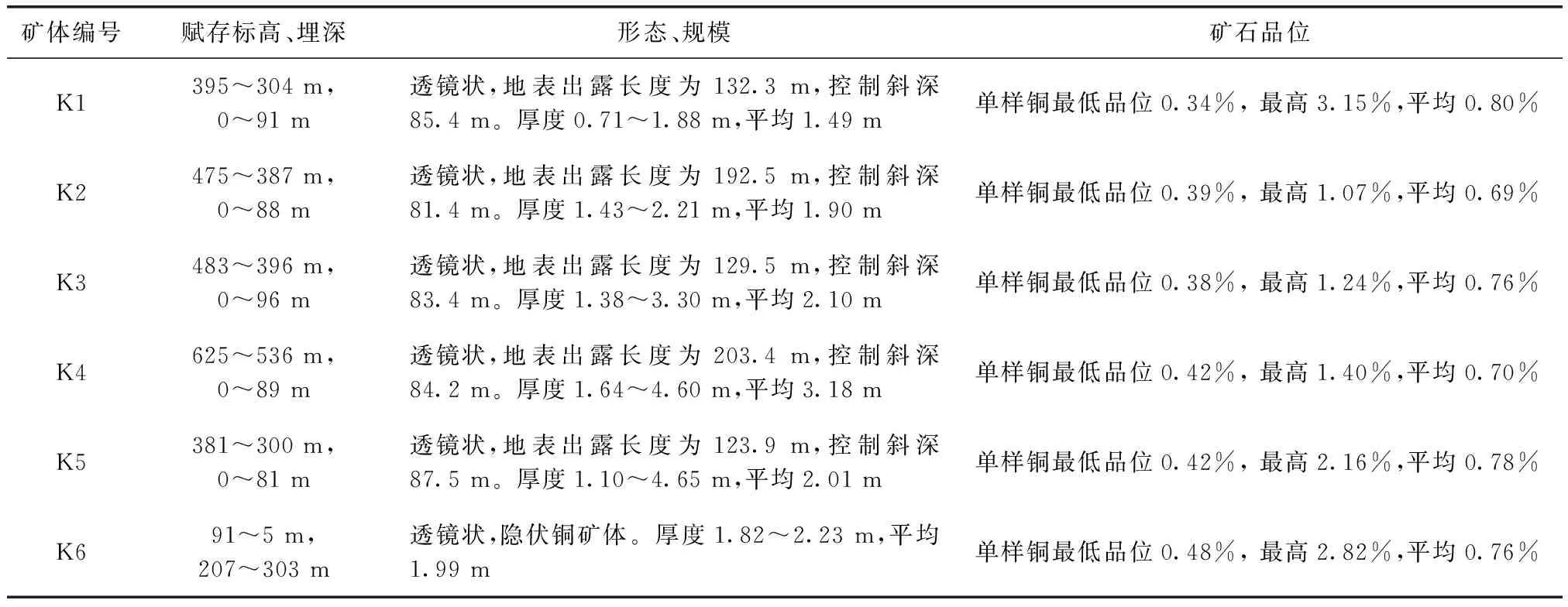

表1 南坪铜矿床各铜矿体特征

2.1.2 矿体特征

K2铜矿体产于矿区东坡根一带,矿体赋存标高475~387 m,埋深0~88 m。出露海拔标高最高 475 m,最低454 m。呈透镜状产出,走向303°~308°,倾向南西,倾角61°~67°。地表出露长度为192.5 m,控制斜深81.4 m。矿体厚度1.43~2.21 m,平均1.90 m,厚度变化系数为24.7%。单样铜最低品位0.39%,最高1.07%,平均0.69%,品位变化系数21.3%(图3a)。

图3 南坪铜矿床201号(a)、401号(b)勘探线地质剖面图(据张晓永等,2010④修改)1—火神庙组石英钠长斑岩;2—火神庙组石英角斑岩;3—火神庙组石英角斑质凝灰岩;4—火神庙组细碧岩;5—铜矿体及编号;6—产状;7—钻孔及编号;8—探槽及编号

K4铜矿体产于矿区林场北部,矿体赋存标高625~536 m,埋深0~89 m。出露海拔标高最高625 m,最低604 m。呈透镜状产出,走向290°~296°,倾向南西,倾角61°~68°。矿体地表出露长度为203.4 m,控制斜深84.2 m。矿体厚度1.64~4.60 m,平均3.18 m,厚度变化系数为19.1%。单样铜最低品位0.42%,最高1.40%,平均0.70%,品位变化系数23.1%(图3b)。

2.1.3 矿石特征

矿物组成:矿区内铜矿石主要金属矿物为黄铜矿、黄铁矿等,脉石矿物常见石英、绢云母、重晶石、黑云母、角闪石等,次生矿物主要为孔雀石。

黄铜矿为矿石中的主要含铜矿物,常与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿共生,黄铜矿多呈不均匀浸染状分布,或者出现固融体分离结构,局部富集呈块状。石英为主要脉石矿物,呈灰白色、乳白色和烟灰色,块状构造,他形粒状结构。褐铁矿为次生的金属氧化物,多呈他形粒状分布,可见黄铁矿的骸晶残留或褐铁矿交代溶蚀黄铁矿的现象。

矿石化学成分:矿区内铜矿石基本地质样矿石的化学成分中,成岩元素以硅、铝、铁为主,含量大于1.0%,成矿元素主要为铜,其它金、银、铅、锌等元素在矿石中含量均不高。金含量0.037×10-6,银含量0.54×10-6,锌含量为0.13%,硫含量0.36%。

矿石结构、构造:矿石结构常见自形晶结构、半自形晶结构,其中自形晶结构为本矿区矿石主要结构类型之一;矿石构造主要为块状构造、稠密浸染状构造和星点状构造,其中块状构造是矿区最重要矿石构造之一。稠密浸染状构造常由黄铜矿等主要金属矿物组成,也是矿区重要矿石构造之一。

矿石类型:矿区内矿体深部矿石以原生硫化物矿石为主,按工业类型可分为致密块状矿石和细脉浸染状矿石两类。按矿石的氧化程度可分为原生矿石、混合矿石、氧化矿石三类。

矿体围岩和夹石:赋矿围岩主要为二郎坪群火神庙组石英钠长斑岩、火神庙组石英角斑质凝灰岩等。

围岩蚀变:近矿围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等,蚀变宽度5~10 m不等。

2.2 二道岭铜矿床地质特征

2.2.1 矿区地质特征

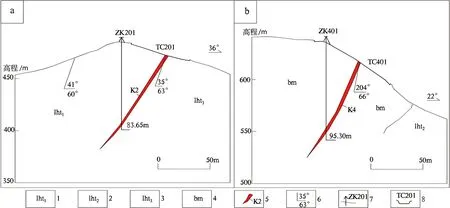

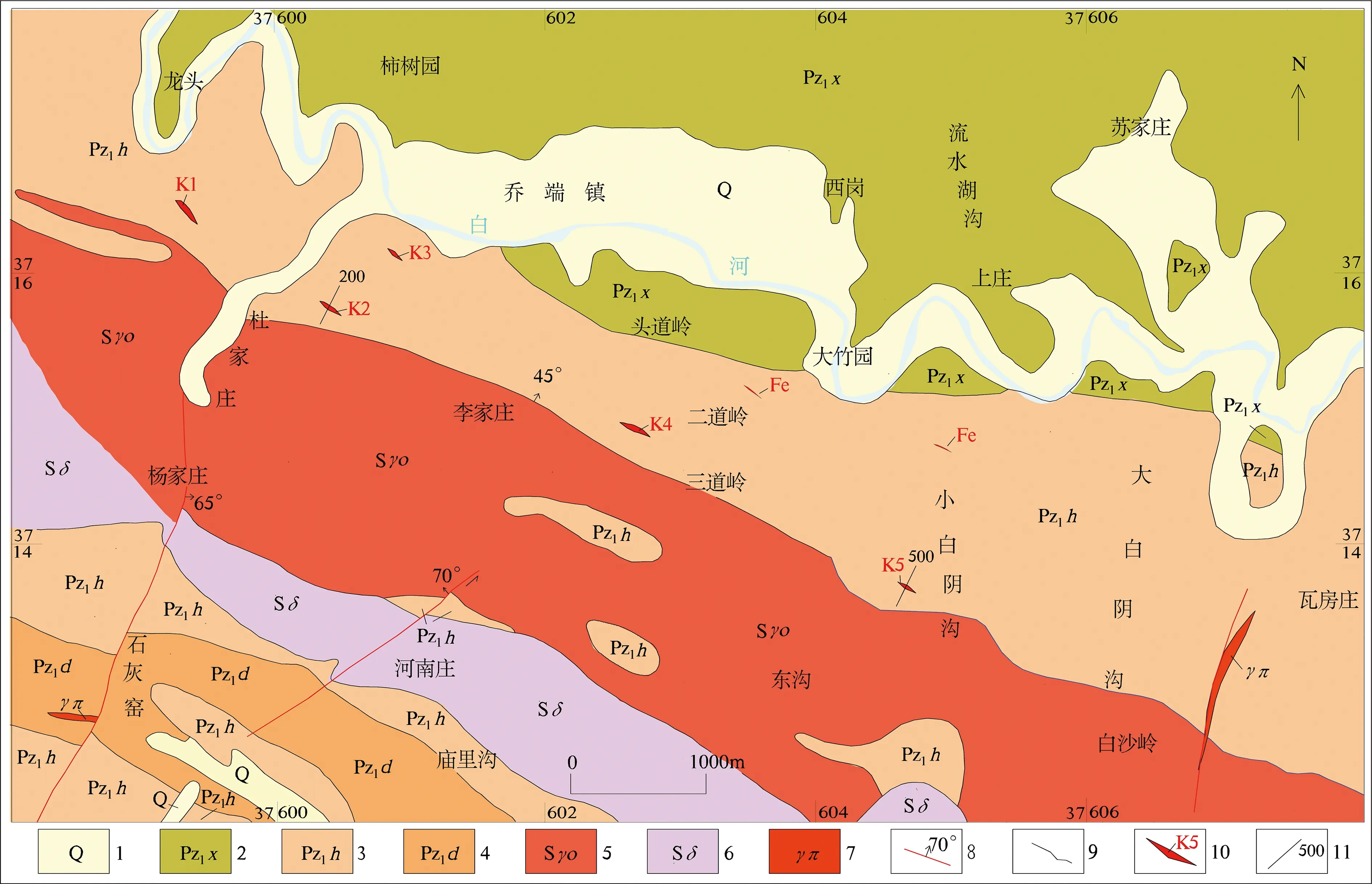

该矿区地层主要为下古生界二郎坪群火神庙组,在矿区北东部外围有大面积小寨组分布,在矿区西南部有小面积大庙组出露,第四系多出现于村镇、沟谷中(图4)。

图4 二道岭铜矿床地质简图(据陈旺等,2007③修改)1—第四系;2—下古生界小寨组;3—下古生界火神庙组;4—下古生界大庙组;5—志留纪斜长花岗岩;6—志留纪闪长岩;7—花岗斑岩;8—断层及产状;9—地质界线;10—铜矿体及编号;11—勘探线及编号

小寨组(Pz1x):岩性主要为绢云石英片岩、碳质绢云母片岩、变粒岩、黑云石英片岩、变长石石英砂岩及黑云片岩等。火神庙组(Pz1h):为矿区主要出露地层,岩性主要为石英角斑质凝灰岩、细碧质角砾熔岩、石英钠长斑岩、角斑岩、集块熔岩、细碧岩、角斑凝灰岩、石英角斑岩、含碳硅质斑岩、熔结角砾岩和含火山角砾石英角斑岩等。大庙组(Pz1d):岩性主要为含砾大理岩、绢云石英片岩、斜长角闪片岩、硅质板岩、石英角斑岩、条纹大理岩、石英角斑凝灰岩及黑云石英片岩等。

矿区内构造褶皱较为复杂、断层简单,本区加里东期古火山地层常出现近东西走向的紧闭倒转褶皱及柔流褶皱。这种强烈的褶皱作用可以使火山岩层发生变质变形,也可以使最初出现的海底火山热液沉积矿床进一步变富,同时使原始矿层被拉断,随地层一起褶皱变形,从而在褶皱枢纽、转折端、虚脱部位形成富矿体和富矿段。从实际情况来看,本区大多数铜锌矿体都产于这些构造部位。地质填图发现,二道岭、白阴沟等地方都有可能存在古火山构造和古火山活动中心,古火山构造是影响矿区内铜矿床成矿的最主要构造类型之一。在矿区内成矿期后断裂构造不十分发育,矿区南部外围存在多条北东向断层,斜切地层、岩体,具一定规模。

本区出露的岩浆岩主要为志留纪斜长花岗岩、闪长岩,呈较大型岩株出露于矿区南部;少量花岗斑岩,呈脉状局部出露。志留纪斜长花岗岩、闪长岩岩体与二郎坪群大庙组、火神庙组地层呈侵入接触,沿二者接触带可见硅化、绿帘石化及绿泥石化等蚀变现象。

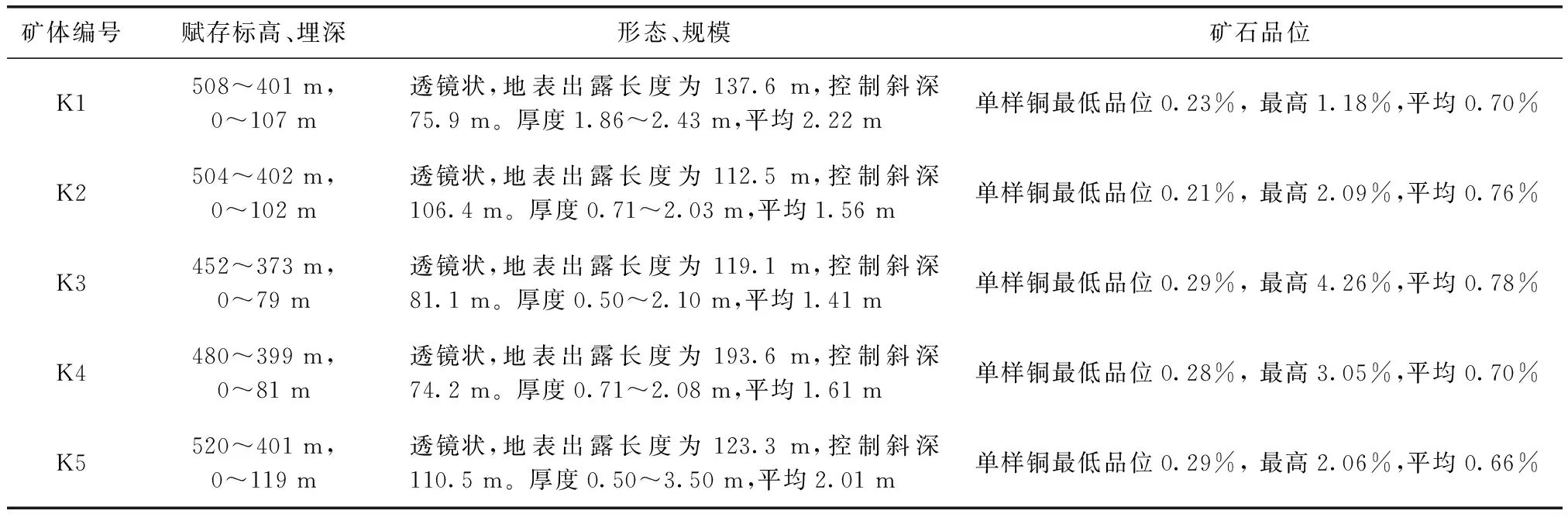

矿区内共发现铜矿体5条,均产出于二郎坪群火神庙组海相火山沉积岩系中,矿体产状与地层产状基本一致。铜矿体长度112.5~193.6 m,厚度0.50~3.50 m,编号为K1~K5,铜矿体特征见表2,其中K2、K5为矿区的主要铜矿体(陈旺等,2007③)。

表2 二道岭铜矿床各铜矿体特征

2.2.2 矿体特征

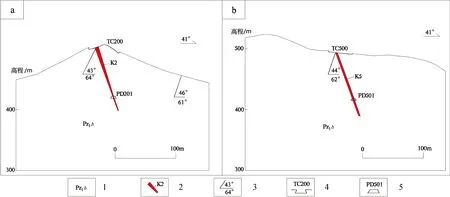

K2铜矿体产于矿区杜家庄一带,矿体赋存标高504~402 m,埋深0~102 m。出露海拔标高最高504 m,最低482 m。矿体呈透镜状产出,走向303°~314°,倾向北东,倾角61°~69°。地表出露长度为112.5 m,控制斜深106.4 m。矿体厚度 0.71~2.03 m,平均1.56 m,厚度变化系数为26%。单样铜最低品位0.21%,最高2.09%,平均0.76%,品位变化系数33%(图5a)。

K5铜矿体产于矿区小白阴沟附近,矿体赋存标高520~401 m,埋深0~119 m。出露海拔标高最高520 m,最低468 m。矿体呈透镜状产出,走向 313°~317°,倾向北东,倾角62°~67°。地表出露长度为123.3 m,控制斜深110.5 m。矿体厚度 0.50~3.50 m,平均2.01 m,厚度变化系数为37%。单样铜最低品位0.29%,最高2.06%,平均0.66%,品位变化系数31%(图5b)。

图5 二道岭铜矿床200号(a)、500号(b)勘探线地质剖面图(据陈旺等,2007③修改)1—火神庙组细碧质角砾熔岩;2—矿体及编号;3—产状;4—探槽及编号;5—沿脉平硐及编号

2.2.3 矿石特征

矿物组成:铜矿石主要金属矿物为黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿等,脉石矿物常见石英、绢云母、黑云母、角闪石及重晶石等。

矿石化学成分:成岩元素以硅、铝、铁为主,成矿元素主要为铜、金、银、铅、锌等,在矿石中含量均不高。

矿石结构、构造:矿石结构常见自形晶结构和半自形晶结构;矿石构造主要为块状构造和稠密浸染状构造。

矿石类型:按工业类型可分为致密块状矿石和细脉浸染状矿石两类。按矿石的氧化程度可分为原生矿石、混合矿石、氧化矿石三类。

矿体围岩和夹石:赋矿围岩主要为二郎坪群火神庙组细碧岩等。

围岩蚀变:近矿围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等。

3 矿床成因及找矿标志

3.1 矿床成因

根据乔端地区铜矿床产出的区域地质构造条件、铜矿床的基本地质特征(施林道,2013),加以分析:

(1)大地构造。该区铜矿床产出于区域重要的控岩控矿构造瓦穴子断裂和朱夏断裂之间,且位于秦岭造山带北秦岭构造亚带加里东期二郎坪弧后盆地中。这种大地构造环境易于发生大规模海底火山喷发,出现巨厚的海相火山岩建造,从而有利于海底火山热液活动而形成块状硫化物铜锌矿床(瓮纪昌等,2003;王令全等,2011;徐刚等,2012;崔华瑞等,2016;郭宾锋和秦战营,2018)。

(2)地层岩相。该区铜矿床产出于下古生界二郎坪群火神庙组海相火山岩系石英角斑凝灰岩中,赋矿围岩具连续分异特点且酸性火山岩厚度较大。铜矿体产出明显受火山岩地层层位的制约,矿体形态随火山岩层褶皱变形而变形。部分矿体具有粒序层理等沉积岩石的基本特点,铜矿体多具成层、透镜体状产出,矿体产状变化随火山岩地层产状变化而变化。

铜矿体附近存在大量火山角砾岩、火山集块岩等近火山口相的火山岩石,也说明矿床形成于古火山活动中心附近。

(3)岩浆活动。区域岩浆活动频繁,岩石种类齐全。加里东期至燕山期岩浆均有侵入,岩浆侵入、热液活动等地质事件的发生,为铜矿体的富集成矿提供了成矿物质来源和热动力条件。

(4)围岩蚀变。该区铜矿床蚀变发育,常见硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等,几种蚀变叠加在一起,构成矿化围岩的特征蚀变,自蚀变带中心向两侧蚀变逐渐减弱。

上述地质特征充分说明南坪铜矿床、二道岭铜矿床等乔端地区铜矿床为盆地海相火山岩系中的海底火山热液沉积的块状硫化物型铜矿床。

3.2 找矿标志

(1)乔端地区铜矿体主要赋存于火神庙组石英角斑质凝灰岩等酸性火山岩中,此类酸性火山岩是找矿的重要地层岩性标志。

(2)乔端地区块状硫化物矿床大多产出于火山活动中心的附近,伴随有大量火山角砾岩、火山集块岩等近火山口相岩石存在,找到了这些近火山口相岩石,也就接近找到了块状硫化物铜锌矿床。

(3)成层产出的碧玉岩和各类硅质岩石常出现于铜矿体附近,铜矿体围岩蚀变常见硅化、黄铁矿化、绢云母化等特征,可以作为找矿的重要间接标志。

4 结论

乔端地区南坪铜矿床、二道岭铜矿床中铜矿体分布较多且密集,矿体产于下古生界二郎坪群火神庙组海相火山岩系石英角斑质凝灰岩等酸性火山岩中,受断裂控制不明显,围岩具显著的热液蚀变,碧玉岩和各类硅质岩石多成层产出于铜矿体附近,属海底火山热液活动而形成块状硫化物铜锌矿床。

综合研究认为,南召县西部乔端—洞街—水洞岭一带具有形成类似南坪铜矿床、二道岭铜矿床的有利成矿地质条件,该地带位于瓦穴子断裂和朱夏断裂之间的古火山构造洼地内,岩浆活动频繁,大面积分布火神庙组酸性熔岩(石英角斑凝灰岩),已发现十余处铜、铅锌矿床(点),可圈定为形成块状硫化物型铜锌矿床(点)的成矿远景区,乔端地区及外围具有寻找铜矿的较好找矿前景。

注 释

① 王志光,向世红,刘新东,张振邦,赵金洲. 2007. 河南省内乡—南召地区银铅锌矿评价报告[R]. 郑州:河南省有色金属地质矿产局.

② 胡伟,陈宁,赵景武,喻广军,秦战营.2013.河南省南召鑫地矿业有限公司水洞岭铜锌矿生产勘探报告[R]. 郑州:河南省有色金属地质矿产局第三地质大队.

③ 陈旺,郭甲一,申扎根,成静亮. 2007. 河南省南召县二道岭矿区铜矿详查报告[R]. 郑州:河南省有色金属地质勘查总院.

④ 张晓永,郭甲一,申扎根,成静亮,王小高. 2010. 河南省南召县南坪矿区铜矿详查报告[R]. 郑州:河南省有色金属地质勘查总院.