一地鸡毛

□朱孝兵

1.重复

不管多牛的作家,看看其自选集,就知道有几斤几两了。

许多作家的自选集,看一篇代表作,让人眼前一亮,尤其让某些词语鲜活起来的创造性表达或某种比喻通感类的修辞,一下就写到人心坎儿去了,让人不由得“拍案而起”,击节而赞,阅读的快感指数飙升。但是,再翻一翻其他篇什,就会感到失望——这个词语,那个修辞,甚至某个细节,又毫无二致地出现了;不单是语言,甚至某些小说的情节结构套路,都让人感觉是在重复自己。这就让人感到非常婉惜。

写作方面的创造,不是程咬金的三板斧。作家重复自己,不是江郎才尽,就是对艺术性创造存在误解。

也许,这就是“艺”跟“技”的区别:即便是王羲之,也创作不了第二幅《兰亭序》;而庖丁切割第一万零一头牛,仍然是手起刀落,游刃有余。

2.邮票与文学

自从福克纳将邮票与其家乡联系起来之后,我们许多作家都将之照搬过来,把这枚“邮票”贴在自己家乡的大地上,强调自己作品的地域性。甚至有些作家还说,相比起福克纳的家乡奥克斯福,他的家乡“比邮票还小”。

我想,我们可能太习惯去沾光,而没有想明白人家为什么会发光。

威廉·福克纳的那句话是这样说的:“我的像邮票那样大小的故乡是值得好好描写的,而且,即使写一辈子,我也写不尽那里的人和事。”他为什么用了“邮票”这个喻体,而没说“火柴盒大小的故乡”“硬币大小的故乡”“芝麻粒大小的故乡”等等?是的,这样一比较,我们才恍然大悟:邮票意同信函,它代表了情感与思想的交流与传播;在此,可理解成他希望作品能漂洋过海,“邮”向世界各地——只要贴上一张邮票,地球村中哪儿寄不到呢?而我们文学意义上的家乡,不管是“比邮票大一点”,还是“比邮票还小”,就都“飞不起来”了,也传不出去了。

把自己的梦想与野心,貌似低调地藏在一个喻体里面,除了福克纳,好像也没谁了。

许多卖小吃的,有这样一句霸气的宣传语:“一直被模仿,从未被超越。”回过头来看看我们的某些作家,则是“一直瞎模仿,从未想超越”;就连写个创作谈或给自己出的新书找个宣传语,也想傍名人找现成的——只是没承想,稍一改动,就掉沟里了。

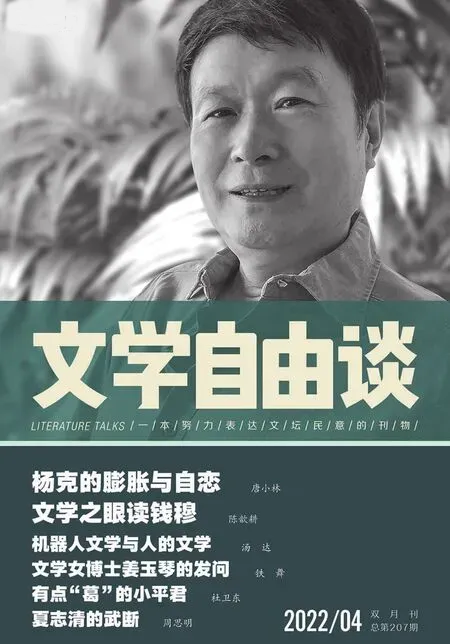

看到李更兄在今年第2期《文学自由谈》的《饭后消食》中的一节,正好照搬过来,举个正面例子:“现在的读者越来越没耐心,八百字的博客都嫌长,所以我现在学习写邮票大点的文章。同时,给愿发这种邮票文章的,比如《今晚报》点个赞!”这就是对“邮票”的喻义妥妥拿捏的句子。

3.一劳永逸

第一次读余华的小说《在细雨中呼喊》时,读到“一劳永逸”这个词,心里咯噔一下——他用这个成语来形容人物的死亡,好像还用了不止一次。其中有一句,记忆犹新:“孙光明已经一劳永逸地离去了。”

如今,这部小说写了什么,我不翻一翻都想不起来了,但这句话却刻在了我的脑子里。记得初读这句话时,仿佛有万千悲苦堵 在胸口——这样的表达,仿佛将历史上中国老百姓生不如死的悲催斩钉截铁地表现了出来,让人有一种投胎为人的悔恨与无奈。当死亡变成了“一劳永逸”的事,你还会歌颂人生的美好吗?你还会自欺欺人地去吟咏“假如生活欺骗了你”吗?不会了!只剩绝望,心中没有半点亮光的绝望。

我清楚地记得我的父辈们因生活窘迫而被逼到绝路时,那种生不如死的神情。我记得,我的奶奶临去世前那几年,嘴里老是念叨着:“还不如死了算了,早死早托生呀!”

余华在小说中对这个成语的使用,让我震惊之余,更让我泪腺大开。恐怕仓颉也不会想到,其后人会将这样美好的词语用来诅咒人生,描绘死亡。

真正领略到这个成语的本义,是在网上看到一个视频。那个视频显示了德国的铺路工人是如何作业的——天啊!他们竟然有铺路机。那排列整齐的砖,随着铺路机车的开动,严丝合缝地铺在了地面上,简直像铺红地毯一样简单!这可真是一劳永逸了。然而,马上看到评论区的井蛙水军评论:“这得让多少搬砖的人失业呀!”——是呀!某些想让我们草根屁民永远吃苦受累的人,真是用心良苦、居心叵测呀!

4.耳光响亮

今年春天,威尔·史密斯奥斯卡掌掴事件,引起人们热议。史密斯的这个耳光打得漂亮——跟与其同名的热水器一样漂亮。虽然调侃是一种娱乐,但是娱乐得有底线。当别人对你的家人进行人身攻击,你还跟他笑嘻嘻地打哈哈?这也太没骨气了!像史密斯一样,给他来俩耳光,没啥不好!这才是真性情!

这一巴掌让奥斯卡重回大众视野,这也说明,娱乐圈最难得的就是这种真性情,人们就喜欢看这种真性情。所以,我觉得禁止史密斯参加奥斯卡的处理决定,太过迂腐!——瓜众喜欢看的,不是你好我好大家好,更不是风景这边独好!再说了,老在荧屏上看到一个个人五人六、光鲜无比,再看看自己的生活,一地鸡毛、暗淡无边,会觉得落差特别大,日子过得相当苦逼;而这一巴掌,一下子填平了瓜众们心里的坑儿。

当然,大家除了爱看热闹之外,还希望看到“一份真”。同样,历史上流传下来的文化样本,并非只有高山流水、西园雅集,还有《与山巨源绝交书》和“击鼓骂曹”——人生在世,难得的就是这样的“一份真”!

5.邱奇遇的“文学式vlog”

邱奇遇是今年春天短视频领域的一匹黑马。我认为,其短视频对于文学的意义是:找准了文学在短视频领域的节奏和卡点,创造出了所谓“文案天花板”的“文学式vlog(视频网络日志)”,终于让文学在短视频自媒体时代露了露脸。

这可能是文学在短视频领域的滥觞。其意义有点类似于影视辉煌时期的《红高粱》《编辑部的故事》,网络博客及微信公号时代的六神磊磊和王左中右的文章,都是文学与当下新的载体媾合的产物。所以,在这一点上,作家们还是该兴奋的。因为这至少证明了,文学在视频自媒体时代还是能打打酱油的。

但是,我在看了他的一些视频之后,却又有些杞人之忧。

我们先来看看其广为传诵的这则短视频文案:

就是这则华丽丽的文案,配上其父母家人的相关画面,迎来了一众拥趸的痴迷。但是,这一匹黑马是否会如白驹过隙,后来者能否打破“天花板”,创造出各种风格的“文学式vlog”,真正让文学在vlog中立得住脚,都是要打问号的。

而且,看看邱奇遇的短视频,其文案写得有些华而不实,像极了某些为了押韵而去硬凑文字的歌词。单看这则文案,其叙述与抒情,都过于概念化和象征性。其文案是基于爷俩爱吃烤红薯、还要抢着付钱这件事,来歌颂父爱(在一般人看来,这个故事发生的前提就是“摆拍”的),而文中缺少引人共鸣的细节,特别是关乎身体感觉的细节的缺失(与之对应的是如朱自清《背影》中买橘子的细节),难以通过感同身受的渠道引起观者共鸣。关于身体的描写只有这句“我的个子早已越过了他的肩”,可这一句,就文章主旨来说,有点莫名其妙,让人感觉就是为了凑韵卡点来的;而且,配合着高大的儿子在前、矮小的父亲在后的画面,像极了老鹰捉小鸡的游戏。所以,我真没觉得有多感动,反而感到有些滑稽。

关于亲情和人间真情的题材,配上这样听着很顺耳的文案,一般人看得多了会觉得乏味,圈里人则一眼就看出是为文造情的作秀。这样的作品,能走得远吗?或许,这就是文学与短视频联姻要付出的代价,即牺牲一部分艺术性,迎合大众,制造一些假想的感动和程式化、意象化的抒情。当然,我们也不能完全以文学的标准来苛求一个短视频作品。毕竟,因为载体和表现形式的迥异,其审美期待也不可同日而语。有些优秀的纯文学作品,很难改编成优质的影视作品,这也是我们都知道的。

总体而言,看了许多邱奇遇的“文学式vlog”之后,我个人感觉其对人间亲情的抒发有些套路化了。因此,我是在初始的惊艳之后,慢慢地有些迷茫。

但是,在看到一个叫“云社”的视频号之后,我又有些振奋。这是一个有关文学批评的视频号,其表现方式是漫画相声的形式。相声的表现方式,是通俗的。所以,它能将貌似专业的文学评论和人们关注的文学热点话题(比如书名的过于小资化、中小学课文的删减等)联系起来;另外,以相声这样一种人们耳熟能详的曲艺形式,来搞文学批评,也是对文学的一种广泛传播。漫画人设中的鲁迅形象,其说话的语气,个别词语的应用,让人一下就听出先生的味道。所以,“云社”这样的文学类短视频,应该是当下短视频时代,文学批评领域的一个有效开拓。

这也给我们新一辈的文学从业者以很大的鼓励。这样看,邱奇遇的“文学式vlog”可能真的只是一个开端。那么,散文、小说、诗歌领域,还会不会有更多的短视频表现形式,会不会出现更多的让人惊艳的黑马,我们尽可以拭目以待。因为在一个更为自由开放的表达载体出现之时,天才的出现有可能是井喷式的。而且,许多大神都是从“打酱油”开始的。所以,我们完全有理由相信那句话:高手在民间。

6.好的诗歌

近来,读茨维塔耶娃的诗集,读到一组她写阿赫玛托娃的组诗,其中一段,让人眼前一亮:“多少旅伴和多少朋友,你从不附和任何人。用这种温柔的青春——驾驭骄傲和痛苦。”开篇便被撞了一下,久违的诗情从心底泛滥开来,心中一下涌起万语千言。而且,直陈式的开篇,不用任何典故和修辞,只让诗意从词意本身,从词与词的组合之中生发开来。这种文学表达的创造性很强。比起惯用比喻通感等修辞,张口“长亭”“短松”,闭口“梅花”“梨花”的某些当代诗人,这一节诗让我们明白何为高标准的原创诗歌。

这里,“旅伴”和“朋友”,虽然是指向人的名词,但因有表数量的“多少”来形容,加之“旅伴”让人联想到人生旅途,因此,此处字面意义是写阿赫玛托娃交往的人之多,但其深层诗意却是感叹白云苍狗、沧海桑田,阿赫玛托娃一直坚守自我。陌生化的表达,伴随着便于吟咏的韵律感,让读者不由得主动去寻找字里行间的诗意。要是让我们的诗人写,会写成什么样?——时光荏苒,物是人非,原来你还在这里!

再看第二句,通过相互搭配的字词间的张力形成诗意——仍然是借助字词的奇妙组合,一点也不借助修辞和用典。在我看来,擅用后者的诗人,就是文字驾驭能力不强,需要找先人帮忙,或者“正面强攻”攻不下来。这样的诗人不能算一流的诗人。

这里,“青春”本应是张扬疯狂的,却用“温柔”修饰,显示了阿赫玛托娃不盲从、不迷狂,有独立而高标的人格。这样的人格,在别人看来,可能是清高,但懂她的人,则深知她要承受痛苦。但是,她却能靠一种不慌不忙的坚强,坚守自我。

因为看的是译本,有些人可能会说,这么好,可能也有翻译的因素。对此,我不否认。我看的是汪剑钊先生的译本,换个译本,可能会差一些。然而,话说回来,就那么几个词,简单的两句话,不管是谁翻译,原诗中有没有用修辞,有没有用典,应该还是能看出来的。

7.一地鸡毛

近来,喜欢上这种随感式文学短评。印象式、片段式短评,由来已久,但是像金圣叹、袁枚这样的前辈,咱才分和学养都赶不上。他们是玩味式沉浸式的短评,他们讲的毛病,咱或许能看出来,但他们体味的文章之“好”,不加注释,咱或许体会不到。

最后,想了想,觉得自己像一只跳蚤,一口气在人身上咬五六个红疙瘩,却转瞬间没了踪影;就让你去挠,越挠越痒,越痒越挠,痒厉害了,使劲掐两下——痛,但是舒服。也许,这种片段式文学批评的作用,就是激起某些人的痛痒感吧。

然而,随感式短评,注定了点到为止,因此也有点东一榔头西一棒槌的意思。至于最后,是能凿出点有用的东西,还是震得鸡毛满天飞,那就看造化了。