清代满汉服饰设色规律及可视化研究

周瑞丹, 季 铁, 郭寅曼

(湖南大学 设计艺术学院,长沙 410000)

清宫剧《延禧攻略》其偏高级灰的后期影视调色深受观众喜爱,但不少观众却在营销号的引导下错把“莫兰迪色”当作“乾隆色谱”。然而面对浩瀚如烟的文学史籍与馆藏图片时,设计师易出现对文化了解不深入、不系统、不考据的情况,使得设计应用流于表面,成为单纯的“拿来主义”。因此,为了帮助设计师更加系统地了解清代服饰色彩文化知识,从中获取配色灵感、用色依据与原型参考,本文选取故宫博物院与北京服装学院民族服饰博物馆内共计1 238件馆藏作为清代服饰典藏代表进行研究,从多个角度对清代满汉服饰设色规律知识进行整理分析与可视化呈现。

1 清代满汉服饰设色规律内涵及表现

中国传统色彩系统以“五行学说”为基础,在等级身份、阶级制度的观念下形成了严明的色彩使用规则,也映射出人们对“尊礼重教”的重视。服饰作为人类社会面貌与社会的政治制度、生活习惯、风俗礼教的表现载体,是时代背景与文化内涵的一扇展示窗口。本文将收集的清代服饰数据集依据服饰主色进行聚类,得到了清代服饰色彩分布,如表1和表2所示。在来源于民族服饰博物馆的数据集中,蓝色、红色为常见用色,有较多无彩的黑白色系,有少量五彩服饰,鲜有黄色;而故宫博物院数据集中,使用频率最多的依次是黄色、青色、红色与蓝色,而绿色、粉色这类间色占比显著偏少。在基于图像数据研究出发得到数据集色彩分布特征后,本文结合经典文献与史料记载进行相互印证,寻求设色特征背后的文化内涵及历史渊源。

表1 故宫博物院数字文物库馆藏数据库

表2 北京服装学院民族服饰博物馆数据集

1.1 政权更迭下的审美观念

清代的统治者满族来自于“白山黑水”之间,由于骑射狩猎,其祖先女真时期的服饰大多较为简朴,无贵贱之分。由于其宗教信仰等原因,满族人崇尚白色,认为白色高贵纯洁,象征吉祥如意。在入关之初,即便皇帝后妃们的服装面料和图案多为明黄、石青色,里子也多用月白、天蓝这类相对较为浅淡的色彩,礼服用色则是明亮、轻快的天蓝和宝石蓝。但在长期与汉族混居杂居后,从色彩、图案、款式上都有着不同程度的演变,满汉两族服饰特点互相融合吸收。

清朝虽然对明朝服饰制度有所改变,但整体而言却承袭了先朝汉族统治者衣冠治国方略的根基,实行上下分明的服饰制度,遵循了“五行五色”的理论框架。封建社会,服饰色彩成为规范民众行为、维持社会秩序的一种标志符号,色彩审美不仅是客观性直觉,更偏向政治性和人文性[1]。民间服饰色彩极大程度地受制于上层政治社会的审美理念与框架,个人审美服从于政治需要,服从于礼教制度。

随着政权的更迭与世界形势的急剧变化,在不断加深的中央高压集权之下,八股科举制度逐渐禁锢思想,国民的心灵也逐渐变得谨慎、保守与退缩。具体映射在服饰上可体现为黑色的广泛应用,并且在严重的文字狱之下将“元色”或“玄色”改称“青色”,蓝色的流行也变得越来越深。将故宫博物院数字文物库馆藏中含关键词“月白色”的清代织绣、服饰类藏品依据年代进行整理后可以发现,月白色呈现蓝色成分越来越深的趋势,如图1所示,推测是在前人的用色习惯之上融入了蓝色越来越深的审美偏好。

图1 “月白色”织绣类藏品

宫廷服饰用色限制较少,种类繁多,主色常用传统正色中的青、红、黄,彰显皇家的典雅与尊贵;而点缀色大都轻快明亮、丰富繁杂,整体效果精美华丽。宫廷的流行色彩往往成为接近他们的上层社会效仿的对象,同时上层社会的服饰特征又影响并引领着下层社会的潮流。随着晚清时局开始动荡不安,服饰以色明礼的政治功能也在被一点点地瓦解,民间甚至开始出现服色僭越的情况。晚清时期青楼作为市井文化的传播核心,青楼女子因其擅长争奇斗艳、大胆创新,对于间色有着独特的搭配,反而成为时尚审美流行的风向标[2]。

由此可见,清代服色的审美观念主要取决于皇家政治集权下的地位彰显与心灵压制,以及民间在民族融合、外来文化入侵的混乱背景下对服色制度与高压权威的挑战,从而激发对配色的大胆创新。

1.2 “五方正色”系统下的阶级特征

自周朝开始,服饰及其色彩就已经形成了上下分明的等级制度,并作为划分阶级的重要标志之一。而至秦汉时期,阴阳五行的观念进一步系统化渗透到服色当中,“五方正色”逐步深入人心。清朝之时服饰色彩的等级制度达到顶峰,阶级性质也随之越发凸显。

“五方正色”色彩系统中,土位于正中方位,代表色为黄色。清代时清楚地划分不同明度、纯度的黄色,分别由不同身份的皇室成员穿着,且男女礼服服色相同,不再讲究夫妇为阴阳相合的观念,进而强调统治者权力的象征[3]。皇帝、皇后用明黄色,皇太子、太子妃用杏黄色,皇妃、皇子用金黄色,皇嫔、皇子福晋着香色,如图2所示。皇帝朝服中等级最高的明黄是重大节日活动、接受百官朝贺、祭地仪式的所用服色。亲王、郡王以下若得到皇帝恩赏赐金,方才可穿用黄色。乾隆末期,只有定亲王和怡亲王得此殊荣,被赐金黄色蟒袍,足以反映出清代皇权制度的加强与等级区分的细化[4]。

图2 清代康熙、光绪年间黄色服饰

尽管清朝的色彩限令中没有明确规定红色的使用限制与阶级意味,但从明朝开始,在民间已然形成一种默认的规则:穿着正红色通常意味着较高的身份地位,多为上层阶级或是官家子弟。庶民阶级多穿浅淡的红色,如水红、银红、海棠红、桃红等。一般情况下只有大户人家的少爷公子、小姐妇人等才会穿大红色,而年纪稍长者则倾向于深红、暗红色,更显成熟稳重的气质。在民族服饰博物馆数据集中,以红色为主色的服饰大多精美华丽,且多使用盘金绣的装饰工艺,推测为富贵人家藏品或喜庆重要场合所用,因此留存数量较多且保存良好,如图3所示。

图3 红色服饰藏品

青色虽为五正色之一,但明代之前的服制官品一直较低,直到清代时官员服色一律易为石青或蓝色,才成为皇室色彩中除黄色以外使用得最多的色彩。蓝色系中又以石青为贵,民间百姓等普通人是不得使用石青色原料制衣的[5]。官民具体所选用色也有差别:晚清小说《海上繁花梦》中,描画的庶民所穿用的蓝色多见天青、二蓝、天蓝等间色,而《苏州织造局志》《扬州画舫录》中记载的官用蓝色多用近似黑的石青、真青、元青,带有红色的红青等较为内敛含蓄的蓝色,或是石蓝、砂蓝、翠蓝等饱和度较高的蓝色,以彰显沉稳庄重的权贵感。通过对比可以看到,民族服饰博物馆中石青服饰大多纹饰华丽精美,而浅蓝色系服饰相对较为朴素简单,如图4所示。

图4 蓝色服饰对比

从清代服饰色彩用制中可以看出,统治者对色彩进行等级划分,体现了其天授皇权的地位与至高无上的权威。服色在五行思想下被赋予了阶级特征与政治色彩,具有彰显地位、区分等级的作用,极大程度地服务于使用者的身份特征。

1.3 符合规则限制下的用色偏好

中国冠服制度素来有“上得兼下,下不得僭上”的基本原则,服饰色彩在遵循阶级特征限制的同时,也因人们的思想文化与审美喜好而呈现出一定的偏好与趋势。综观服饰形制的色彩分布不难发现,皇家服饰中极为偏好黄色、橙色、红色,且色泽鲜艳,各种服制均有;青色系则跨度范围较大,最常见于衮服、外褂与袍服。民间服饰中鲜有黄色,红色服饰大多精美华丽,广泛使用青色系与黑色系。绿色系多为女性服饰,通常是家常打扮,且多为深暗绿或浅淡绿等,粉紫色亦多为年轻女子服饰或童装。

皇家服饰的色彩可用范围较广,服饰色彩的选用往往取决于使用场合。在马褂用色中,除了等级最为尊贵的明黄之外,多用天青、元青、石青三色,既具备礼节性与庄重感,又适合搭配黄、红色的吉服礼服。一年四季中,皇帝将根据具体庆典、活动的内容而更换朝服的颜色,如图5所示。秋分夕月祭时着月白,孟夏雩祀时则用蓝色夏朝服,孟春于南郊天坛祈谷时穿蓝色,春分于东郊日坛朝日时则穿用红色冬朝服。红色在五行学说中代表“火”,常用于婚庆嫁娶等盛装,或是作为云肩、霞帔的用色,象征着吉祥喜庆。

图5 清代嘉庆年间四色朝袍

服饰用色也常呈现出一定的年龄趋势:未婚的年轻妇女或新婚少妇常着色彩艳丽的氅衣;中年妇女多穿着湖色、月白色、品月色等色彩较为素雅浅淡的颜色;而年纪较大的长者则更偏向于虾青、宝蓝等色彩深沉的氅衣[6]。李渔曾记录随着年龄的增长,女性服饰由银红、桃红逐渐转变为大红、紫色,从月白色逐渐转变为较深的蓝色、石青色。因此可见,服饰色彩随着年龄增长呈现出由鲜艳变素雅、由明亮变暗沉的趋势,且尤其偏好色彩沉稳的青色。

青、蓝色是清代的流行色,应用范围十分广泛,此外黑色亦是清代民间服饰的爱用色。清代的一般男子穿得最多的就是青色,有两种情形:穿着较为体面的长袍马褂时以石青作为外褂,以及庶民穿的家常服。而像穷秀才之类的人最常穿的是蓝色,是清代的书生色彩,即使是宫廷画师绘制的《康熙帝读书像》也是穿着宝蓝箭袖袍和蓝外褂。《儒林外史》描写了众多庶民阶级的读书人及其服饰,其文所记载的53件男子服饰中包括9件青色、6件蓝色、9件宝蓝色、2件浅蓝色;黑色系有1件黑色、7件元色。《海上繁华梦》中出现的202次色名描写中,有58处青、蓝色男女服饰相关的描写;其次则为黑灰色系共52次,其中元色就高达38次。

女子服饰中还流行红色、粉紫、绿色系。《红楼梦》中所描述的多为贵族服饰,则红色系居多,有大红、海棠红、石榴红、水红、桃红、杨妃色、银红、荔色。而《海上繁华梦》中女子多为地位低贱,正红色则较少,多为雪青、雪妃、粉红等粉紫色系间色;另较多的是绿色系的湖色,有21处描写。

1.4 常见典型色彩搭配

中国服装配色理念根源于阴阳互补原理发展出几套标准配色及其运用方式,以对比配色作为主要搭配原则,包括色相对比、彩度对比和明度对比三种配色方法[3]125-137。清代服饰通常呈现丰富、华丽的色彩风格,在同色系配色时则会使用组织变化、暗纹提花、“三蓝绣”等装饰手法,呈现出同质不同色的肌理效果。然而现存服饰多为单件藏品,难以具体还原人们在择衣配色时的审美特点。因此,针对清代通俗小说服饰色彩描写进行统计,可以大致窥见清人在整套服饰色彩上的搭配偏好与习惯,了解整体的民俗风貌。通过整理历史典籍与小说记载中出现的配色组合,可归类为以下几种配色类型:色相对比搭配、色调对比搭配、邻近色搭配。

1.4.1 色相对比搭配

色相对比的搭配中,主要有红色系与蓝青色系、绿色系的搭配,亦有黄紫色系组合。《红楼梦》中的红蓝搭配多见红色系配石青,如第六回描写王熙凤的穿着就是桃红+石青+大红;第十九回“宝玉穿着大红金蟒狐腋箭袖,外罩石青貂裘排穗褂”等。红绿色系的搭配有桃红+葱绿等。在第三十五回宝玉与莺儿的对话中,道出几个经典配色:大红配黑、大红配石青、松花配桃红。黄紫色系的搭配有密合色棉袄配玫瑰紫比肩褂加葱黄绫棉裙等。除此之外,在《海上繁华梦》中亦有大红配湖色、二蓝配枣红、杨妃配湖色等对比搭配,可以看出清代人民无论贵族或庶民,均有着对于淡雅与娇艳之对比的配色偏好与喜爱。

除了文学作品中所描写的上衣下裳、内衬外罩的搭配方式之外,北京服装学院民族服饰博物馆的馆藏服饰中也有单件服饰之中存在色相对比的色彩应用方式,多为红绿配色与红青配色,如图6所示。

图6 色相对比服饰

在皇家服饰中还有明黄配石青的经典配色,如图7所示。《穿戴档》中曾记载清代咸丰四年一月穿戴档的搭配:黄袍+石青褂;蓝袍+黄面褂+红宝石朝珠+青缎靴等[7]。从现存的袍服配色上看,石青常用于袖口和领缘部分,形成了和谐的冷暖对比搭配。若纯用黄色,则在朝会时一片明黄、杏黄、金黄、香色,过于闪亮晃眼,因此以暗色调的石青协调明亮的黄色,取阴阳调和之意。

图7 清代咸丰年间的石青色缎绣彩云蝠金龙纹男夹朝袍

1.4.2 色调对比搭配

1.4.3 邻近色搭配

邻近色的搭配类别丰富,但不如对比搭配的应用普遍,常见的搭配形式有红黄色调、红紫色调、青紫色调、青蓝色调、蓝绿色调的搭配等,民族服饰博物馆中的邻近色服饰如图8所示。《花月痕》中有“身上穿件淡青春罗夹衫,系着一条水绿百折的罗裙”;《红楼梦》中有“他穿着半新的藕荷色的绫子袄儿,青缎子掏牙子背心,下面水绿裙子”“头上戴着一顶挖云鹅黄片金里大红猩猩毡昭君套”;《海上繁华梦》中有“天蓝缎子灰鼠长袍,天青缎子灰鼠马褂”“身穿枣红花缎夹袍,蜜色外国缎马褂”等。其余搭配形式还有淡青与水绿、桃红与玫瑰紫、深藕色与松花绿等搭配[8]。

图8 邻近色服饰

在单件服饰的装饰艺术中常使用“三蓝绣”的装饰手法,如民族服饰博物馆中馆藏的三蓝绣服饰(图9)。“三蓝”即“藏蓝、品蓝、月白”三种蓝色作空间感强、层次丰富的退晕配色,具体应用常见“三蓝刺绣”,晚清时期亦流行的“三蓝缂丝”等[6]。三蓝绣品上常使用金线与白色丝线进行搭配,白色丝线本身庄重素净,与金线搭配往往更显高贵、典雅。三蓝绣与面料底色常有五种色彩组合[9]:一是三蓝色与红色作为绣线,面料底色为石青,整体搭配显得庄重严肃;二是三蓝绣纹以大红作为底色,层次对比分明,结构丰富;三是全三蓝的绣纹,底色为藏蓝色,给人质朴舒适的感受;四是多层次色退晕,绣线色彩丰满,面料底色亦为石青色,整体端庄素雅;五是面料同为石青,但绣线中除了三蓝色还搭配了褐色系及金线,兼备庄重与富贵气质。

图9 三蓝绣服饰

2 清代服饰色彩设色规律知识库可视化实践

设计师在针对色彩文化进行现代化转化与应用的同时,也要注重其隐喻性与功能性。首先应充分考虑传统色彩性格,依据设计对象的特点与使用场景,选择与文化意象相契合的传统色彩。其次在配色实践中应注重对色彩的重新组合与合理搭配,创新构图方式与视觉效果。最后还应当充分考虑传统色彩属性与产品之间的联系,适当调整色彩的属性,与产品语义和谐统一[10]。清代服饰色彩设色规律以文学典籍、后世研究、馆藏数据作为知识来源,归纳总结了服饰的色彩特征与时代背景、适用场景、适用人群、产地机构等属性之间的关系。同时,针对图片数据与文字信息进行可视化呈现,增加知识之间的关联与可读性,便于设计师查询与溯源。

2.1 知识的可视化

知识可视化通常以图形图像手段用来构建、传达和表示复杂知识,是将知识库中的知识进行可视化处理,以直觉性更强、可读性更高的方式来展现知识库,帮助人们快速理解、高效利用和便捷传播新知识[11]。知识可视化表现图类型有概念图、思维导图、认知地图、语义网络可视图、思维地图等[12]。在数字化背景之下,非遗文化知识因其庞大的实体概念、复杂的关系结构及不断再生增长的海量异构数据等因素,常以语义网络知识图谱的可视化形式呈现。如联合国教科文组织(UNESCO)的“深入非物质文化遗产”(Dive into intangible cultural heritage)部分利用网络语义学和图形可视化技术,对列入联合国教科文组织2003年公约名录的近500个元素进行了更广泛的概念和视觉导航。它探索了跨领域、主题、地理和生态系统的各种元素,并使人们能够观察了解它们之间深层次的相互联系。窦金花[13]89提出在设计开发基于大段文本和表格的知识服务型平台网站时,通常需求一种更加简单直观、具有高包容性的人机交互界面表达形式。知识图谱能够优化内容表示形式,提升平台网站的包容性,更加易于阅读与获取信息。覃京燕等[14]认为,基于AI的非遗知识图谱主要是为了从海量的网络数据中,以更加直观的方式向用户提供非遗知识网络,从知识图谱中发现、融合和分析非遗知识,能够从“关系”的角度分析和思考问题,知识图谱能够帮助非遗传承数字化、信息化、网络化、智能化。因此,本文采用知识图谱的可视化形式进行知识库的界面优化。

2.2 清代服饰色彩设色知识库可视化路径

在本知识库中,由于知识来源主要以文本和图像形式储存、展示和传播,属于非结构化数据,因此首先需要进行实体识别,再通过关系抽取将知识处理成一系列实体-关系-实体的三元组,最终能够将文本段落转换为知识图谱。本文参考窦金花提出的非遗领域实体类型[13]92,结合清代服饰色彩设色规律,可定义如下几种实体类型,如表3所示。

表3 本文定义的实体类型

在定义清代服饰色彩设色规律的实体类型之后,接着应定义实体概念之间的关系,如某色名“记载于”某书籍,某人于某时节因某事件“穿着”某色服饰,某地擅长“织染”某色,某色“仅供使用于”某人等。本文以清代李斗所著《扬州画舫录·卷一草河录上》的《染房》一节为例,展示部分设色规律知识三元组样例,如图10所示。

图10 部分设色规律知识提取样例

在知识抽取过程中,需要从古籍记载、文学作品、文献研究、馆藏数据等文本信息中识别出有意义的实体对象,作为知识图谱元素的可检索关键词与节点。清代传统服饰设色规律除了大量书籍文本需手动实体识别与关系抽取之外,非结构化数据常借助数字化手段进行处理。深度学习中常用的架构是LSTM-CRF模型,其主体结构是长短时记忆网络与条件随机场(CRF),由嵌入层、双向LSTM层和CRF层组成[15],从而构建命名实体识别(NER)模型。目前,深度学习技术中的卷积神经网络(CNN)和循环神经网络(RNN)常用于自然语言处理以实现语义分析,被认为是当前关系抽取的有效解决方案[13]96-99。通过人工或基于深度学习的抽取模型,可以从海量异构数据中获取大量知识实体及知识之间的关系,从而构建起知识网络。

2.3 知识图谱平台交互设计

在获取知识实体与实体关系之后,参考现有知识图谱案例与用户使用的需求习惯,进行知识图谱平台的可视化与交互设计。根据设计师在进行设计应用时浏览信息、查找典籍、搜集用色参考、获取色值等功能需求,将本知识图谱平台从宏观到微观划分为四个层级:知识网络、知识关联、知识内容、知识搜索。

1)知识网络层系统性地展示了知识整体结构,如图11所示。用户可通过知识网络获取清代服饰色彩设色规律的整体印象,快速定位目标信息,或仅作浏览,寻找灵感来源。角色(Actor)与物体(Thing)类型的知识实体以圆形作为可交互元件,从颜色、半径大小方面区分其所属类型,实体与实体之间以直线相连接。色彩分为红、黄、蓝、绿、紫、浅灰、深灰七种,分别对应红色系色名、黄色系色名、蓝色系色名、绿色系色名、紫色系色名、其他色名、文献典籍来源。圆形元件的半径代表与其他实体之间建立联系的次数,半径越大则次数越多。外缘一圈为事件(Event)、时间(Time)、地点(Palace)类型的知识实体,分别以色彩对比强烈的红、蓝、黄、绿加以类型上的区分。用户可通过鼠标滚动或点击按钮进行图谱缩放查看,亦可点击侧边栏筛选按钮后筛选所需信息类别。

图11 设色规律可视化图谱

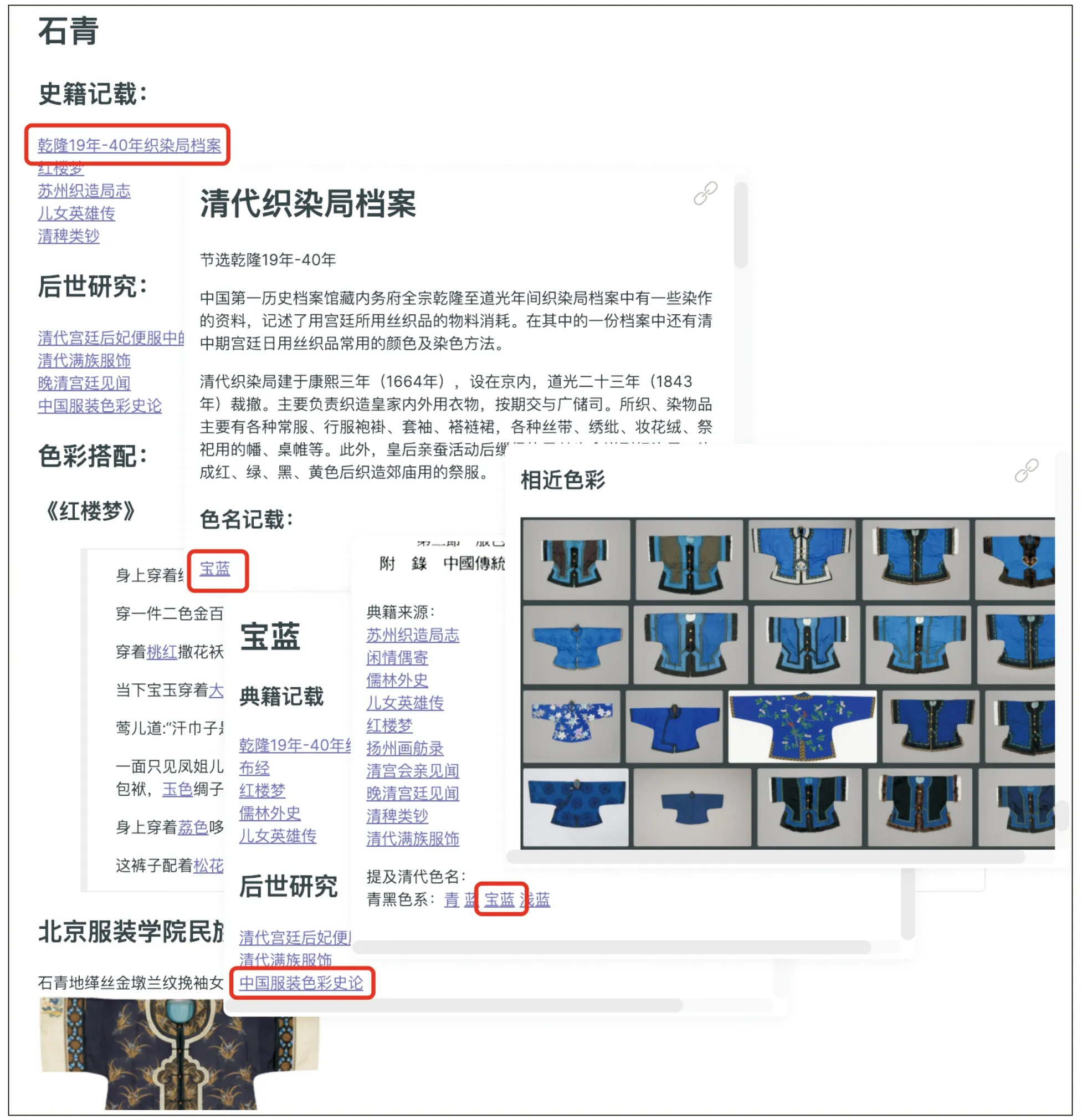

2)知识关联层则展示知识实体与其他实体之间的关系,如图12所示。鼠标悬浮于知识实体可交互元件上时,凸出显示与之产生关联的信息,弱化其他信息的干扰。如选取色名“石青”时,可看到与该色名的文化典籍出处、相关文献研究、文学作品描写中出现过的色彩搭配、常见用法、适用人群、相关文化数据典藏库等知识联系。用户可在首页鼠标悬浮进行切换交互,操作简单便捷,无需跳转界面,信息直观易懂,大幅提升了获取效率,也便于在此基础上进行更深层次的探索。

图12 色名“石青”的知识关联

3)知识内容层主要针对单个知识实体进行详细解释与记录。色名详情页内容主要包括史籍来源、相关文献研究、具体记载描写、色彩搭配、用色场合习惯、色名相关的数字藏品图片等;文化典籍详情页内容主要包括作者、年代、内容概述、相关记载等;典藏图片详情页内容包括藏品名称、藏品信息、馆藏来源、色彩比例及色值、相关色名、相似图片推荐等,如图13、图14所示。

图13 藏品详情页信息

图14 色名“石青”详情页信息

在色名“石青”的详情页中,每一个与之相关的知识实体均可鼠标悬浮后在该页面进行弹窗快速预览以获取相关信息概况,更好地对“石青”的文化内涵与具体应用有整体把握、了解。若想获取该相关知识的更多相关内容,亦可点击该知识链接跳转至详情页查询与之相关的其他信息,形成知识链的嵌套与深入挖掘。在色彩应用方面,除了展示数据库内记载有该色名的数据图片以外,还通过最近邻检索(NNS)技术根据相关典藏图片色板推荐展示数据库内的类似色彩服饰及相似配色,同时支持点击跳转至该件藏品详情页,获取更多藏品信息与相似推荐。

4)知识搜索层主要支持用户的零碎信息检索,建立知识之间的语义关联,根据搜索关键词的语义相似度对搜索结果进行排序显示,同时明确反馈来源出处,减少冗余信息,降低用户的搜索筛选时间。针对不同类别的搜索结果分类显示,通过区块分割或色彩变换等方式对搜索结果进行提示,提高搜索结果的可视性。在多个界面均设置搜索功能,增加关键词模板或搜索推荐,引导用户操作。

3 结 语

本文研究传统色彩文化实现数字化转型的方法路径,旨在更好地为设计师用户提供设计所需的历史文化依据与色彩审美参考,实现文化的传播与传承。通过收集并分析清代服饰馆藏数据与纸面研究,多角度分析总结了清代服饰色彩设色规律知识并进行可视化呈现,是一次对于清代传统服饰色彩设色规律知识数字化、知识数据库的信息可视化及知识服务平台交互设计的探索。本文搭建的清代服饰色彩设色规律知识平台采用高包容性的交互操作方式,提升了文化古籍中海量文字信息的可读性与关联性,降低了学习门槛。用户在知识浏览时能够高效地获取、分析、运用所需信息,对文化进行溯源,做到“刨根问底”。通过该知识平台,专家学者可以系统性地了解知识网络结构,进行文化的横纵深入研究;大众及设计师亦可从中获取色彩应用的文化背景与内涵底蕴,做到用色有据、色有所考,在传统色彩的现代创新中不失文化内涵。

《丝绸》官网下载

中国知网下载