紧邻越江隧道的深基坑支护选型及变形控制

兰小江

上海建工一建集团有限公司 上海 200120

1 工程背景

1.1 建筑及结构概况

背景工程位于上海市徐汇区滨江地带核心区域,用地总面积18 621.8 m2,总建筑面积25.4万 m2,地上建筑面积19.0万 m2,地下建筑面积6.4万 m2。拟建物为1幢61层超高层办公楼,地下室共4层。办公楼地上为框架核心筒结构,地下室为框架结构。

1.2 基坑及周边环境概况

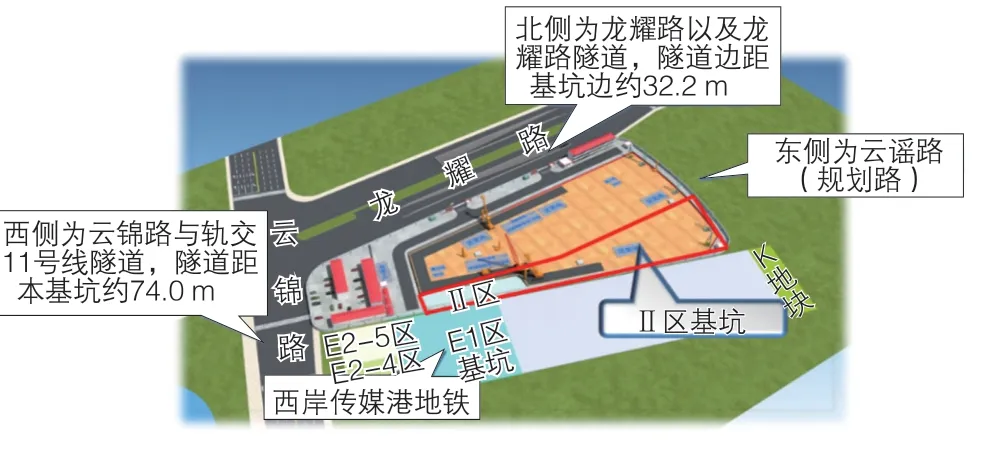

工程基坑长2 1 0 m,南北宽1 5 5 m,基坑面积17 410 m2,总土方量约30万 m3,裙房区域开挖深度为16.9 m,办公塔楼区域开挖深度为19.20 m。本工程基坑与南侧紧邻的西岸传媒港项目E1区、J地块基坑同步施工,为避免相邻基坑同步开挖的相互影响,将本工程基坑划分为Ⅰ区和Ⅱ区先后实施。其中,Ⅰ区基坑与西岸E1区、J1区基坑首先实施,Ⅱ区基坑在本工程Ⅰ区地下结构实施完毕后实施。本工程基坑周边环境情况非常复杂(图1),基坑北侧距离越江隧道32.2 m,基坑南侧与西岸地块E1区、J1区、J2区共用地下连续墙,西侧距离轨交11号线隧道约74.0 m。

图1 基坑周边环境示意

1.3 越江隧道概况

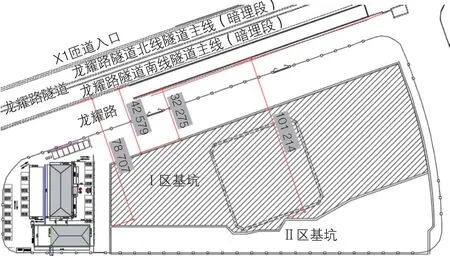

越江隧道全长约3 564 m,属于一类隧道,隧道主线为双孔矩形钢筋混凝土结构,顶板厚度为0.9 m,底板厚度为1 m,侧墙厚约0.6 mm。本工程Ⅰ区基坑距离隧道南线匝道32.2 m,距离隧道南线主线42.5 m(图2),Ⅱ区基坑距离隧道最近距离为78.7 m。隧道主线基底埋深在9~10 m,基底以下为原基坑支护阶段的φ800 mm@8 000 mm的立柱桩,桩长约18 m,隧道南线匝道浅埋段基础为板式基础,下部无桩基。

图2 越江隧道与基坑平面位置关系

2 越江隧道保护分析

本工程Ⅰ区基坑距离越江隧道最近32.2 m,Ⅱ区基坑距离越江隧道最近78.7 m。依据上海市《城市桥梁、隧道安全保护区域技术标准》的规定,对于堆载(或卸载)作业,安全保护区域应为隧道外边线两侧及隧道边线上方各70 m范围。Ⅰ区基坑位于越江隧道安全保护区范围以内,且越江隧道辅道作为本工程施工重车进出的唯一通道,故越江隧道是本工程施工中首要的保护对象,控制大体量土方卸载引起的隧道变形并制定相应的措施是本工程的关键任务。

根据《城市桥梁、隧道安全保护区域技术标准》的规定,本工程基坑实施期间,越江隧道的具体保护要求如下:不均匀沉降累计值不超过10 mm,单日沉降量不超过1 mm。

3 围护设计方案选型及优化

3.1 基坑保护环境等级划分

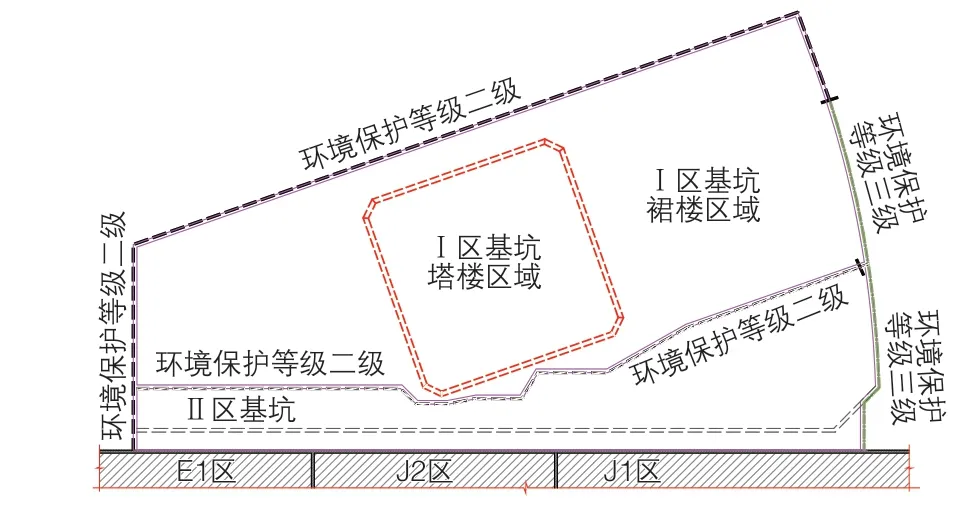

本工程基坑周边环境情况非常复杂,主要保护对象为北侧的越江隧道及其出入口匝道、龙耀路下的市政管线、南侧紧邻的涉及同步施工的西岸地块E1区、J1区基坑、西侧云锦路下的轨交11号线区间隧道等。根据上海市《基坑工程技术规范》的规定,本工程基坑周边环境等级划分如图3所示。

图3 基坑周边环境保护等级平面分布示意

3.2 围护设计方案选型及优化

根据基坑场地的工程地质条件、周边环境及保护等级、水文条件和开挖深度等条件,结合上海市同类型同地区类似深基坑工程施工案例,基坑周边普遍采用厚1 000 mm“两墙合一”地下连续墙作围护,坑内设置3道钢筋混凝土水平支撑,塔楼区域设置局部第4道钢支撑体系。针对越江隧道的具体保护措施如下[1-4]:

1)合理优化支撑体系,采用对撑+角撑+边桁架相结合的支撑体系,并在挖深较大的塔楼区域设置局部的第4道支撑体系,以加强对北侧的变形控制;考虑对越江隧道的保护,支撑体系布设时主要沿南北向设置对撑体系,且对撑方向主要垂直于北侧基坑边,以尽可能利用受力较好的对撑体系来控制北侧围护结构和隧道的变形。另外,在支撑围檩与地下连续墙间增设了抗剪连接钢筋,以加强角部等区域支撑与地下连续墙的整体抗变形能力。

2)基坑北侧坑内被动区均采用φ850 mm@600 mm三轴水泥土搅拌桩进行加固,加固体宽约8 m,加固深度至基底以下约5 m,以进一步加强北侧基底土的抗侧能力,控制围护变形。

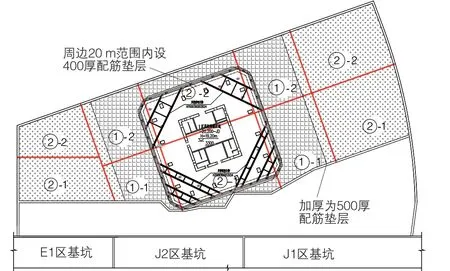

3)考虑对越江隧道的保护,基坑开挖要求分层分块进行,优先形成南北向对撑体系,减小基坑暴露时间,加强对北侧围护变形的控制。在进行第3道支撑与裙楼普遍基底标高之间土方分块开挖及垫层施工时,遵循以下开挖顺序原则:①-1→①-2→②-1→②-2(图4)。具体实施时,先进行配筋垫层范围的土方分块开挖,确保南北向配筋垫层首先形成,从而形成南北向的传力对撑体系,尽早形成约束;②-2分块的土方开挖前,确保①-1和①-2分块的配筋垫层施工完成。

图4 第3道支撑与裙楼普遍基底标高之间土方分块开挖示意

3.3 降水的影响控制

1)考虑到本工程基底以下微承压含水层较厚,且无有效的隔水层,为有效降低承压水水头,减小对基坑及越江隧道的影响,对基坑北侧及其他二级环境保护区域范围的地下连续墙深度加深,以形成超深悬挂止水帷幕体系,止水帷幕深度达到50 m左右,墙底普遍嵌入到⑤3-2层和⑤3-3层交界面,进入微承压含水层不少于15 m,以形成充分的绕流路径,减少基坑降水过程中对越江隧道的影响。

2)为进一步减小基坑降水施工过程中对越江隧道的影响,对基坑北侧、西侧及东北侧等区域在上述采用常规φ800 mm高压旋喷桩隔断④2层微承压含水层的基础上,对其下部⑤3层至加深段地下连续墙墙底标高范围的接缝均采用φ2 400 mm定角度180°的RJP大直径高压旋喷桩进行封堵,桩身标高范围为-50.50~-33.00 m,与地下连续墙同深。

3.4 基坑开挖对越江隧道的数值模拟分析

为预估基坑施工过程中对周边环境及越江隧道的影响,通过有限元分析,基坑开挖实施完成后,在理想状态下,越江隧道的水平及竖向变形均小于4 mm,考虑与基坑开挖过程中多方面因素综合叠加影响,龙耀路侧总的最大沉降变形量预估在6 mm,可以满足越江隧道主管部门提出的累积沉降不超过10 mm的控制要求。

4 越江隧道施工保护措施

4.1 基坑周边堆载控制措施

针对越江隧道保护的要求,在施工现场平面布置时,严格控制基坑周边堆载要求。基坑北侧区域空地考虑作为临时仓库或木料等轻型材料堆场,木料堆放时采取限高措施,要求高度不大于1.5 m,确保轻型材料堆场平均荷载小于20 kN/m2,设置醒目标识,并指定专人负责场地北侧的限载管理。

4.2 基坑围护施工阶段保护措施

1)优先进行基坑北面地下连续墙、坑内裙边土体加固施工,最大程度地发挥围护体本身的隔离保护作用。针对三轴水泥土搅拌桩等对周边土体影响较大的工艺,基坑围护施工总体流向由北向南或向东西两侧施工,禁止由南向北施工,以减少三轴水泥土搅拌桩成桩过程中的挤土影响,进而减少土体加固施工过程中对越江隧道的影响。基坑围护施工过程中,严格控制成槽质量、垂直度、地下连续墙接缝等关键点的施工质量,防止因地下连续墙渗漏而引起周边土体的沉降。

2)地下连续墙成槽过程中严格控制护壁泥浆的密度,加强槽壁加固的施工质量控制,避免出现槽壁坍塌的现象。地下连续墙施工前,严格按照设计工况要求保证槽壁加固施工完成后的养护时间,达到养护强度后再进行地下连续墙施工。

4.3 降水施工阶段保护措施

1)Ⅰ区基坑内布置37口疏干井,降压井9口,观测兼备用井5口。开挖过程中严格做到按需降水,采用浅井疏干、深井减压的降水方法、坑外应急回灌的措施,使坑外地下水达到平衡,减少周边土体沉降量,从而达到控制越江隧道变形的目的。

2)坑外北侧布置12口承压水观测井,观测基坑内降压对坑外影响,为保护越江隧道提供依据。坑外北侧的观测井构造要求按回灌井的标准进行施工,以便于发生紧急情况时利用坑外北侧观测井采取回灌措施,以确保越江隧道的安全。

3)开挖期间,严格按基坑降水井运行工况要求控制降水井水位。在减压井运行前,须完成抽水试验、落实双电源的应急措施,确保降水系统的有效运行。

4.4 土方开挖阶段保护措施

1)第1层土方开挖从西面、南面、东面向北面退挖。第1道混凝土支撑随挖土的进度及时跟进施工,要求在土方开挖完成后48 h内形成支撑。

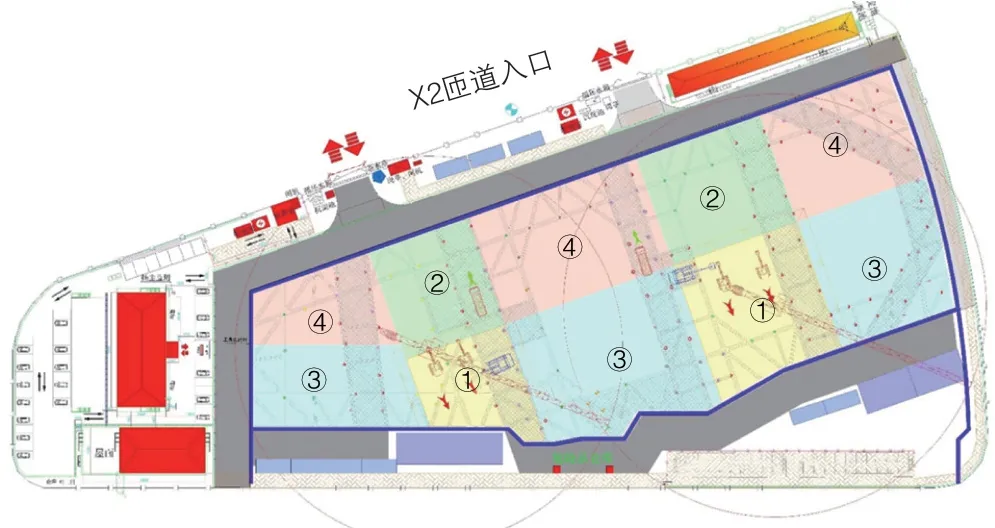

2)第2至第4层土方开挖根据设计要求的工况分10个小块按4个步骤进行开挖(图5),开挖顺序为①块→②块→③块→④块。挖土流向由基坑内向基坑边缘退挖,减少基坑边缘围护体暴露的时间,以减少围护墙体系的变形。第4层土方开挖后及时跟进垫层浇筑,尤其是塔楼周边区域的配筋垫层施工。

图5 第2至第4层土方开挖分区

3)第5层土方大面开挖前,先刨槽开挖钢支撑区域的土方,然后在钢支撑安装完成后由塔楼中间区域向塔楼四周区域退挖。第6层(塔楼局部深坑区域)土方待塔楼区域底板垫层完成后开始开挖。

4)基坑开挖总体采用盆式开挖方式,加快土方出土速度,减少无支撑状态下的基坑暴露时间。挖土作业严格遵循“分层分块、留土护壁、限时对称、及时支撑”的原则,以减少对基坑本体、越江隧道及周边市政管线的影响。

5)施工期间做到信息化指导施工,实时关注围护墙变形、承压水头变化、支撑轴力、地下管线位移及越江隧道变形等监测数据,如监测数据异常,及时会同设计、监理、建设等相关单位根据实际的监测数据调整施工方案或采取补救措施。

4.5 结构回筑及换撑施工阶段的保护措施

1)支撑拆除方式选用对基坑变形影响最小的方式,采用金刚链锯静音切割的方法进行拆撑,以达到对越江隧道及周边环境保护的目的。

2)基坑结构回筑过程中,涉及拆除3道支撑的工况,在拆除第3道支撑之前必须保证底板达到设计强度的80%,使其作为第3道支撑的换撑,同时底板后浇带内的型钢换撑也需及时形成;拆除第2道支撑之前,B2层结构及换撑板带应达到设计强度的80%,作为第2道支撑的换撑,在拆除第1道支撑之前,斜抛撑、地下结构、换撑板带需达到设计强度的80%,作为第1道支撑的换撑。主楼区域的钢支撑需连同浇筑于基础底板内,不得在浇筑前拆除。

3)加大劳动力和机械投入,加快拆撑进度。支撑拆除考虑连续施工,投入2个施工班组轮流进行连续作业,确保每道支撑的每个分块在1周内完成支撑拆除和清渣施工,为地下室结构回筑和换撑能够尽早施工创造条件,从而缩短地下室结构的施工时间,减小基坑及越江隧道的变形。

5 结语

通过采取以上一系列的技术和施工措施,从本工程围护施工开始至结构封顶完成,越江隧道主线南线沉降累计最大变化量为-6.59 mm,主线南线累计最大水平位移为1.0 mm,南线匝道累计最大水平位移为5.0 mm,以上变形量与预估的变形量基本吻合,且均未超出越江隧道变形量的报警值(±10 mm),越江隧道主线的变形得到了有效控制。南线匝道由于下部无桩基,受浅层地表土体沉降的影响较大,且频繁受重车碾压等多方面因素影响,其沉降值虽超出报警值,但不影响越江隧道主线的结构安全和正常使用。

由此可见,针对复杂周边环境的大型深基坑工程,在基坑围护方案设计阶段,应提前介入,积极参与围护设计方案的选型及优化,会同设计选择最合理的围护方案,通过采用最优的技术措施从源头上确保周边环境变形影响的最小化;在深基坑施工时,应严格按照隧道安全保护技术要求,保护区内不做重型材料堆载,在围护结构施工、土方开挖、支撑施工、结构回筑及换撑施工阶段严格按照深基坑施工方案、隧道保护方案以及围护设计工况要求进行施工,及时落实各项施工保护措施,确保基坑的安全,使周边环境影响最小化。