三向土工格栅加筋桩承式路堤现场测试研究

李亚东 彭龙帆 李纪昕 徐小洋 刘志红

中国建筑第二工程局有限公司华东公司 上海 200135

软土的压缩性高、承载能力低,整理力学特性较差,导致软土的总沉降过大、沉降差异大、侧向位移大等问题。因此,在软土地基上建造工程结构时,对软土地基的处理与加固方法显得越来越重要。常用的处理方法有表层处理法、重压法、垂直排水固结法等,其中,桩承式加筋路堤不失为一种最优的处理方法,具有低成本、快施工、适用性广等优点,在高速公路、高铁线路上均有应用,对于沉降要求严格、工期较短的项目有着明显优势。

桩承式加筋路堤是由地基、桩和桩帽、加筋垫层与填土路堤这5部分组成的结构体系。但是由于地基软土和桩基本身弹性模量的不同,在相同的上部荷载作用下,二者的沉降量存在差异,桩间土的沉降要大于桩的沉降,导致桩顶上部土体产生剪力,使得上部路堤荷载重新分配,并将部分荷载传递到桩帽上,形成土拱效应。

陈仁朋等[1]的研究表明,沉降的主要影响因素是下卧软土层的厚度,且桩托板、间距对桩土荷载比的影响远远大于路堤高度与土工格栅的影响。目前对桩承式加筋路堤的研究主要集中在土拱效应和张拉膜效应[2],但是其设计并没有同时完全覆盖路堤、桩和土工合成材料这3个部分,容易对工程造成事故隐患或造成经济浪费。Kousik[3]建立了基于软土地基的石柱支撑土工合成加筋土和非加筋土路堤的广义数学模型,模型考虑了石柱材料刚度、石柱间距、软土固结、土工合成材料、路堤特性和软土特性等因素对土拱的影响,发现土工合成加固在以上影响因素中,对土拱效应起着最为重要的作用。姜彦彬等[4]分别建立单桩、群桩及全断面3种有限元模型,认为采用考虑桩土接触条件的全断面模型最能真实反映结构的受力变形状态。Pham等[5]采用离散元方法对土工合成加筋土桩承式路堤进行了三维数值分析,在张拉膜作用下,土工合成材料的加入增强了土基向桩体的应力传递,其应力分布比未加土工合成材料的桩体更均匀,并提出CUR 226设计准则和EBGEO设计标准,设计方法与数值计算结果吻合较好,能够较好地应用在实际工程设计中。张光荣[6]通过对某高填方路段埋置测试元件,发现中上层土工格栅可以分担底层压力,有利于路堤稳定,土工格栅随着路堤填筑的高度更能发挥其效应。冯晓静等[7]通过监测数据发现双向格栅在降低土压力方面有着显著作用,但是各层分布趋势并不完全相同。蒋建清等[8]通过加筋路堤现场测试并结合FLAC3D数值模拟,分析格宾网加筋间距、加筋长度、地基土的压缩模量、强度指标及路堤填料压实度变化对其力学性状的影响。徐超等[9]以桩间距为变量,通过对不同加筋区域的受力、变形情况进行监测,结果表明在此基础上提出正方形布桩的工况下,考虑筋材三维空间变形的拉力计算方法,为桩承式路基设计提供依据。Cao等[10]对CFG桩桩承式加筋路堤进行现场测试,结果表明土拱效应和张拉膜效应较小,土工格栅内应力集中比和应变也较小,现有设计方法过于保守,提出了一些设计建议。Zhang等[11]基于有限差分数值模拟方法,探讨了桩土相互作用机理及抗滑桩在边坡加固中的优化应用,结果表明,填料黏结力对桩体和边坡的影响大于摩擦角,是主要的控制因素。屈庆洋等[12]通过现场测试及试验分析研究了土工格栅加筋的机理,铺设了土工格栅区域的最大土压力明显减小,且随着加筋密度的增大效果越明显,同时,对沉降也有一定的限制效果,可以防止纵向裂缝的产生、抑制横向裂缝的发展。马强等[13]分析了新型三向格栅加筋桥头路堤填土的有效长度,能够在一定程度上减小格栅下部土压力和路堤沉降,建议在工程中应选择适宜刚度的格栅和具有一定黏聚力的路堤填料。陈永辉等[14]考虑桩帽及土工格栅刚度对格栅应变计算的影响,提出考虑等效桩径系数的修正计算方法,建议当采用钢丝格栅等高强刚度格栅时,可采用考虑等效桩径系数的修正EBGEO法进行格栅应变与应力计算。陈洋等[15]分析某公路工程扩宽中实测了不同桩间距和桩帽宽度下土拱高度与土拱效应,数据表明桩帽-土应力比随路堤荷载的增加而增大,随桩帽宽度和桩间距的增加而减小,为工程设计提供参考。

不难看出,现场测试和监测将为土拱效应的研究提供一种很有前途的方法,现有的监测主要覆盖公路、铁路路堤等工程,但是对于汽车赛道并没有测试先例。本文以武汉智能网联汽车测试场项目为工程背景,对测试场中F1级赛道桩承式路堤进行现场测试,通过监测桩与周围土体之间的土压力和沉降差,对土拱效应展开研究。

1 工程概况

1.1 项目背景

武汉智能联网汽车封闭测试场位于长江一级阶地,场区南端和东端主要为河流堆积地貌单元,软土厚度大,砂层分布较深。项目总体规划结合中国汽车产业的远景规划,采用近远期规划相结合的手法,按国际汽联一级赛道标准规划,近期按照二级赛道标准建设,远期可升级为一级赛道,主赛道总长约4.3 km。

由于国际比赛需要非常平整的赛道,应采用合适的地基处理技术,尽量减少总沉降和差异沉降,避免因承载力不足而造成无法接受的沉降甚至破坏路堤。

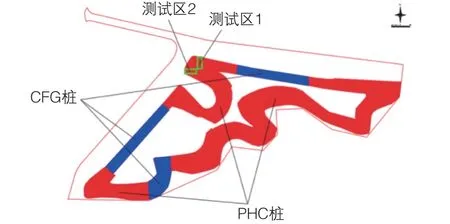

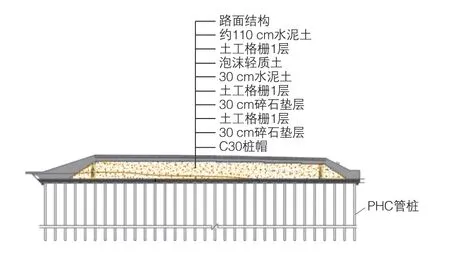

由于工程场地下地基为低剪切、高压缩性的软黏土地层,采用桩支路堤提高地基承载力,具体处理方案分部采用PHC(AB型)管桩或CFG桩形成复合地基,如图1所示。桩帽选用C30混凝土,桩帽上部路堤结构为碎石层、水泥土和轻质泡沫土,各层之间采用三向土工格栅加筋,赛道结构断面如图2所示。

图1 PHC桩和CFG桩分布

图2 赛道结构断面示意

根据勘探结果,赛道地质土层从上至下分布如下:4.2 m淤泥质黏土层、1.2 m软质黏土层、2.6 m黏土层、5 m粉质黏土层、2.5 m黏土层、4.7 m粉质黏土层、1.4 m淤泥层和3.9 m粉砂质黏土层。

1.2 测试区域与测点布置

在项目软土地基处理方法中,分别选用三向土工格栅加筋和未设置三向土工格栅加筋的区域,在PHC桩区域同样选取这2类处理形式分别进行监测以测试处理效果,见图1,其中测试区1设置三向土工格栅加筋,测试区2则未设置三向土工格栅。PHC管桩直径为0.5 m,呈正方形分布,桩帽尺寸为1.5 m×1.5 m×0.35 m矩形截面,间距3 m。

测试区1的碎石垫层和三向土工格栅布置如图3所示,桩帽顶部碎石厚度为2.5 m,三向土工格栅分3层布置在内,分部位于桩帽顶部高0.1、0.6、0.9 m处。在碎石垫层上以每段0.5 m的厚度施加厚3 m的填土荷载用于模拟实际上部荷载,最终填方高度5.5 m,填土容重18.5 kN/m3,路堤边坡坡度为1∶1.5。测试区1和测试区2的试验路堤荷载施加完成时间分别为9 d和8 d,整个监测过程持续3个月。

图3 三向土工格栅分布

压力传感器和沉降板测点布置如图4所示,图中P表示压力测点,S表示沉降测点。其中,桩帽上测点标号为1,桩间土表面测点标号从2至5,逆时针排列。

图4 测点布置示意

2 测试结果

2.1 应力结果分析

图5和图6分别为测试区1和测试区2中PHC管桩桩帽土压力(Pp)和桩间土的压力(Ps)随时间的变化曲线。

图5 测试区1压力测试结果

图6 测试区2压力测试结果

从图5、图6可以看到,在前10 d路堤荷载施加过程中,桩帽和桩间土的压力随着路堤高度的增加而不断增大;之后,2个试验区的桩间土表面压力较之前均略微下降,并逐步稳定在12~15 kPa之间,桩帽表面压力则相反,在80 d内呈持续增长趋势。

桩间土表面压力的降低主要是土体固结和填土内部土拱共同作用的结果,桩承台和土表面土压力的快速稳定的原因可能是桩建立在坚硬的基岩层上。可明显看到,土的实测压力远小于桩承台的实测压力,说明路堤的超载荷载主要由桩承台承担,而不是地基土。这也就反映出,土拱在填土内部形成,并有助于将外荷载传递到桩帽上。

考虑土工格栅的影响,在路堤施工过程中,在低荷载作用下,测试区2的桩帽土压力明显高于测试区1的桩帽土压力;这是由于桩帽上部荷载较小,桩承台与土所需的变形差也较小,无法形成明显的张拉膜效应以激活土工格栅用来促进荷载传递。随着加载时间的逐渐增加,由于土工格栅加固逐渐发挥作用,测试区1的桩帽土压力与测试区2的桩帽土压力之间的差异变得非常显著,而且差值保持在相对稳定范围(45~50 kPa)内。同时,测试区1土体表面的沉降量也要明显小于测试区2的沉降量,这也从侧面说明土工格栅增强了地基土荷载向桩帽的传递,避免了桩体和土体之间的不均匀沉降。应力集中比的变化趋势如图7所示。

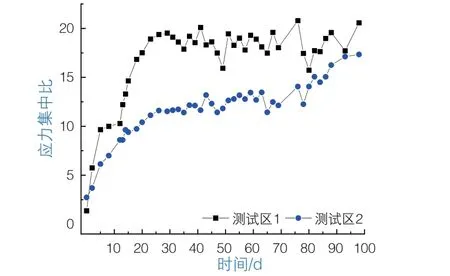

图7 应力集中比变化趋势

从图7可以看到,无论是否有三向土工格栅加筋,应力集中比都随着堤防的增高而增加。测试区1的应力集中比在18左右,而测试区2的应力集中比稳定在12,反映出有土工格栅加筋的情况下,应力集中比明显高于没有加筋的情况,说明三向土工格栅有利于桩土之间的荷载传递。测试区1较高的应力集中比说明土工合成体系存在张拉膜效应,且张拉力的垂直分量增大了桩帽的压力。

2.2 沉降结果分析

图8和图9分别为测试区1和测试区2中PHC管桩桩帽沉降(Sp)和桩间土的压力(Ss)随时间的变化曲线。

图8 测试区1沉降测试结果

图9 测试区2沉降测试结果

不难看出,随着路堤高度的增加,沉降总体呈增加趋势,在加载初期迅速发展,之后稳定增长。试验结束时,沉降曲线总体呈缓慢增长趋势,直至达到稳定值。其中,桩帽沉降速率低于0.01 mm/d,桩间土沉降速率保持在0.03 mm/d以内。在不考虑土工格栅安装的情况下,2个测试区的桩间土实测总沉降量明显大于桩帽的实测沉降量。

测试区1中,桩帽的累计沉降量仅为7.8 mm,桩间土最大累计沉降达到31.6 mm;测试区2中,桩帽的累计沉降量仅为12.7 mm,桩间土最大累计沉降达到50.5 mm。二者对比明显可以看出三向土工格栅对沉降产生了重大影响。无论是桩帽还是桩间土,测试区1的沉降几乎只有测试区2的沉降量的一半,充分显示了土工格栅在减小总沉降和差异沉降方面的作用。除此之外,如图8和图9所示,三向土工格栅在降低沉降速率方面也起到明显作用,特别是在路堤施工过程中,加筋试验场的地表沉降速率和桩承台沉降速率仅为未加筋的一半。

随着路堤高度的增加,与总沉降变化趋势基本一致,差异沉降也随路堤高度的增加而增加。在监测的最后阶段,2个测试区的差异沉降增加速率逐渐减小,直至最大差异沉降保持在一个相对稳定的值,其中,测试区1差异沉降为21 mm,测试区2为34 mm。

与差异沉降的增大趋势一致,桩间土实测应力明显小于桩帽实测应力,这是由于差异沉降达到一定程度后,导致桩顶以外的路堤填方发生土拱所引起的。

对比2个测试区的沉降曲线,3层土工格栅加筋使最大沉降差从34.2 mm减小到21.8 mm,减小了36.3%。沉降差的减小又减小了土拱效应所引起的剪应力,进而减小了土拱过程中从填土传递到桩帽的荷载。2个测试区在路堤施工过程中发生的差异沉降分别占最大差异沉降的40%和60%,这也说明在短时间加载过程中,加筋可以显著降低路堤施工过程中的差异沉降。

3 结语

1)通过监测桩间土和桩帽的土压力和沉降结果,可以观察到路堤的土压力和沉降。表明通过填土的剪切变形将荷载从地基转移到桩承台。

2)分别以应力集中比和与土压力和沉降相关的沉降差值来评价地基土承载力是合理的。从路堤施工到监测结束,应力集中比和差异沉降的增大表明桩承台上存在土拱效应。

3)通过2个测试区的现场加载试验对比,发现3层土工格栅加筋的应力集中比至少提高1.5倍,2个测试区的沉降曲线差异约为36.3%,表明土工格栅对降低沉降差异有显著影响。土工合成材料体系的张拉膜效应也得到了包含土工合成材料的路堤试验结果的验证。