“两维、五融、三步走”实践育人体系

朱礼贵,李 凡,张智超

(哈尔滨剑桥学院汽车与机电工程学院,黑龙江 哈尔滨 150069)

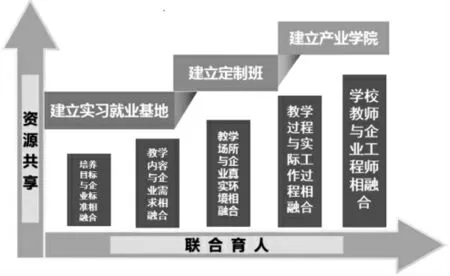

哈尔滨剑桥学院汽车与机电工程学院注重应用型人才培养,突出OBE 人才培养理念,根据新工科要求,从传统工科专业向新能源汽车、智能制造等新工科人才培养转型升级,强化理论与实践相结合,坚持专业课理论学习与实践训练双线的全过程育人机制。同时,汽车与机电工程学院在学校“六真衔接、六共融合”的产教融合实践育人体系指导下,不断加强校企合作,共建实习基地,实现人才联合培养。学院围绕校企资源共享、联合育人两个维度(简称“两维”);通过培养目标与企业标准相融合、教学内容与企业需求相融合、教学场所与企业真实环境相融合、教学过程与实际工作过程相融合、学校教师与企业工程师相融合的“五融合模式”(简称“五融”);按照建立实习就业基地、建立定制班、建立产业学院“三个步骤”(简称“三步走”),实现培养符合新工科要求的应用型人才目标。汽车与机电工程学院以“两维”为核心,以对接产业发展为先导,建立产教融合、校企合作的长效机制,提升学校与企业、教育与产业的黏合度;通过“五融”将教育链和产业链进行有效融合;通过“三步走”深化了企业与学校合作的内涵,取得较好成效,为社会培养了大批优秀企业技术骨干和管理人员。

▲“两维、五融、三步走”实践育人体系

一、围绕“资源共享”、“联合育人”两个维度

加强顶层设计,系统规划实践育人,注重协同性,形成工作合力。校企协同合作,构建有效的运行机制,形成合力,共同推动实践育人工作持续而有效地进行。

二、形成“五融合”模式

(一)培养目标与企业标准相融

基于OBE 理念,修订人才培养方案和课程体系,围绕新工科专业选取蔚来汽车、吉利汽车、东安实业、兰翔机械等新能源汽车、智能制造企业,根据企业的调研情况修订专业人才培养方案,邀请企业专家成立专家指导委员会共同修订人才培养目标,提出学生毕业要求。

(二)教学内容与企业需求相融合

专业核心课程采用嵌入式教学模式,将企业有关的技术进步与生产实践结合到本课程,使得学生对企业生产实践有了更直观的认识。建立形成科学、合理、适应市场需求的教学大纲、课程体系,完善、丰富教学内容,编写“汽车钣金”、“汽车发动机构造与原理”等符合应用型人才培养教材。

(三)教学场所与企业真实环境相融合

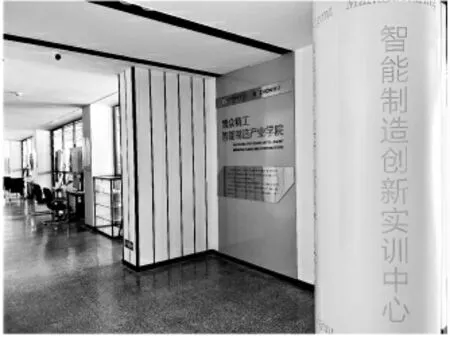

学校建成IEM智能制造综合实验室、新能源汽车实训中心,模拟4S 店、汽车养护中心、整车实验室、虚拟加工实验室等30 个实验室,实验室投资达2000 余万元。实验室打造了国内先进的实验实训条件,符合国务院颁布的“中国制造2025”的国家发展战略,为学校与新工科企业进行产学研合作提供了保障,为学校培养新工科应用型人才提供了有力支持。

▲智能制造创新实训中心工业机器人综合创新实验室

▲学校与数科职教共同开发的新能源汽车实训中心

(四)教学过程与实际工作过程相融合

(1)采用“理论+实践+虚拟仿真+考核”理实一体化课程改革提高学生实践能力。

(2)建立“碎片化+集中式”校企合作实践教学模式,构建基础实践、专业实践、职业实践、综合实践和创新实践“五阶递进”的实践教学环节。

(五)学校教师与企业工程师相融合

(1)让企业全程参与到师资建设中来,举办“企业进校园课外学术大讲堂”活动,定期邀请企业技术专家和高层管理人员为学生开展讲座。

(2)成立大师工作室,引入企业横向课题,邀请企业工程技术人员与老师们共同研究,提升双师型队伍的科研与实践能力。

(3)外引内培,派教师挂职锻炼,进入企业完成实践培训,考取相应的职业资格证书。

三、实施“三步走”

(一)校企共建实践实习基地

(1)学校与蔚来汽车、吉利汽车、博众精工、丘钛电子、中天钢铁、马石油、大唛养车、东安实业、兰翔机械等30 多家知名企业共建校外实践实习基地,拓宽学生就业渠道,为学生实习就业提供有力保障。

▲学校与蔚来汽车有限公司签订实习

▲学校与兰翔机械制造有限公司签订实习基地协议

▲吉利汽车集团有限公司来我校实习宣讲会

▲“定制班”学生在大麦养车实习

▲学生在吉利汽车实习

▲学生在蔚来汽车实习

(2)我校以“汽车后市场”作为实践基地建设方向,制定了“校企协同就业创业创新示范实践基地建设方案”,2021年12月获得工业和信息化部批准立项并启动建设,纳入全国首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”建设单位。

▲学生在哈尔滨市汽车后市场企业实习

(二)开设定制班

学校先后与马来西亚石油贸易(中国)有限公司共建汽车养护中心,与河北大唛汽车维修服务有限公司共建汽车模拟4S 店,成立“大唛店长班”,以企业对人才需求的订单方式开设定制班联合培养人才。

▲大麦店长班开班仪式

▲学校与大麦养车签约并在校内建立大麦养车实训车间

▲学校与马石油签约在校内建立马石油汽车养护中心

▲雷克萨斯销售有限公司赠送实验设备

(三)共建产业学院

学校与企业合作先后建立博众精工智能制造产业学院、华中数控机器人产业学院,发挥学校和企业在人才培养中的双主体作用,校企联合按需培养,打通就业最后一公里。

▲博众精工智能制造产业学院

▲华中数控机器人产业学院

四、创新特色及成果

(一)人才培养方案创新

增加人才培养方案中实践环节学分占毕业总学分数比例达到35%,实践育人在实验、课程设计、综合实训、生产实习、毕业设计、第二课堂、考证考级、自主实践、学科竞赛与科技活动等各个环节得到体现。引入企业共建课程,设置新能源汽车、智能制造专业方向,邀请企业专家共同修订人才培养目标及毕业要求。

(二)教师科研能力显著提升

学院组织教师到企业生产一线从事挂职锻炼,并和企业共同完成横向课题的技术开发,教师现和企业合作申请发明专利4 项,实用新型专利13 项,与企业合作申报省市级科研项目7 项,项目经费共计358.6 万元。编写符合应用型人才培养的教材8 部,发表相关论文20 篇,其中EI 会议论文5 篇,获得基于校企合作的省级教学改革研究项目10 项。

(三)校企合作模式创新

创新校企合作机制,引进企业进校园共建定制班、产业学院,实施课程共建、师资共建、科研共建。

(四)打造校企协同就业创业创新示范实践基地

我校以“汽车后市场”为方向,建设校企协同就业创业创新示范实践基地,获得工信部批准同意并列为全国首批建设项目。通过示范基地建设,利用工信部资源扩大实践育人体系的应用范围,有力于检验与修正实践育人体系,为实践育人体系提供了强有力支撑。

(五)教学模式创新及成果

(1)建立“碎片化+集中式”校企合作实践教学模式

鼓励学生利用周末及寒暑假时间进入企业进行碎片化实习实践,使学生大一即可了解企业文化,了解岗位能力要求,了解专业对应产业发展趋势,有利于学生确立学习目标及奋斗方向。

(2)实施“理论+实践+虚拟仿真+考核”理实一体化课程改革

制定“一课一模式”实验教学计划,形成“线上培训+仿真实验+线下实践”理实结合、虚实结合的教学模式,解决疫情期间工科实践教学无法完成的问题。

(3)基于OBE 理念的“一中心、二融合、三创新”教学改革

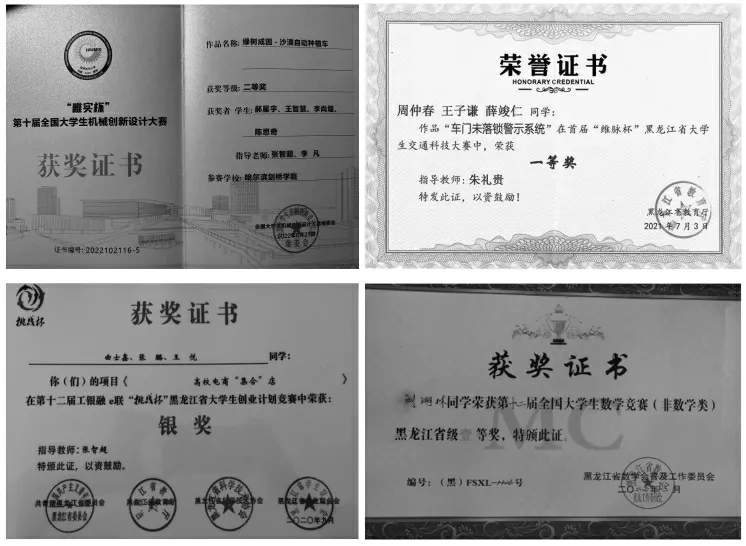

学生积极参加创新创业大赛及各类学科竞赛,取得了优异成绩。近三年,获得国家级、省级创新创业训练项目26 项,获得全国、东北三省数学建模竞赛获励学生18 人次,全国大学生数学竞赛获奖学生10 人次,全国catics 三维建模赛获奖学生60 人次。

近三年来,以学生学习成效为导向,围绕教学设计、实践教学和教学评估开展教学改革,学生和指导教师在通力配合下,取得优异成绩。

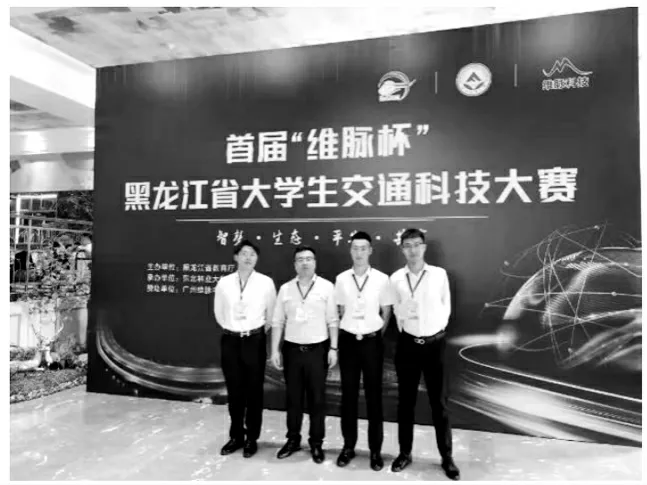

在2021年以“车门未落锁警示系统”项目在黑龙江省交通科技大赛获得一等奖。

2022年,在第十届全国大学生机械设计大赛中,“绿树成因- 沙漠自动种植车”项目获得全国总决赛二等奖,是黑龙江省举办此项赛事以来唯一获此殊荣的民办高校,实现全省民办高校零的突破;“海洋珊瑚生态系统监测潜艇”项目获得黑龙江省赛一等奖。

2022年,在仿生机器人类目中以“六足蚂蚁景区垃圾清理机器人”、“仿生鸟扑翼机”获得机械设计创新大赛省赛二等奖以及“挑战杯”、“互联网+”等重要赛事奖项。

最终形成学生“以赛代学”、老师“以赛促教”的创新拼搏的文化精神。

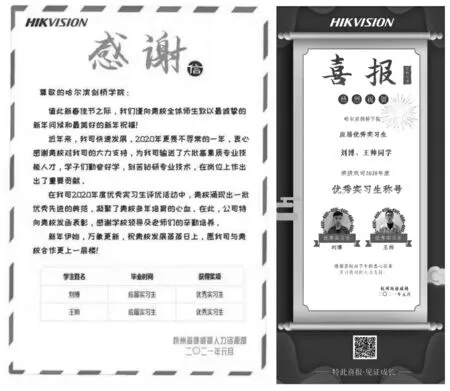

(六)提高就业率,提升社会评价

实施毕业生毕业后5年跟踪调查机制,每年对毕业生及企业进行问卷调查,调查内容包括企业对专业毕业生质量反馈、校友对专业人才培养方案满意度及企业对专业人才培养方案满意度等。企业对毕业生满意度连年保持在95%以上;近三年,据省教育厅就业处反馈学生平均就业率91%以上。

▲学生获得国家级、省级大赛奖项证书

▲获得首届“维脉杯”黑龙江省大学生交通科技大赛一等奖团队成员

▲汽车服务工程专业调查问卷

(七)形成健全人才培养持续改进机制

构建毕业生跟踪反馈机制和校企合作单位参与的社会评价机制,从多个方面了解用人单位对专业毕业生素质、能力的综合评价,促进专业建设的持续改进。

▲培养目标认知度分析

“两维、五融、三步走”实践育人体系的建立是校企双方在校企合作、产教融合中开展多层次、多形式合作的有力举措,在实现双方资源优化配置的同时,也为社会共同培养高素质工科应用型人才提供了更有力的支撑。汽车与机电工程学院将围绕国家所需、龙江所要、学校所能和未来所向,持续推动学校教育教学高质量发展,为持续助力龙江全面振兴全方位振兴做出更大的贡献!

▲用人单位对学校培养、输送优秀实习学生的感谢信