中国岩溶研究进展的哲学认知与展望

李玉辉 ,章 程 ,庄晓东 ,丁文荣 ,俞筱押

(1. 云南师范大学, 云南 昆明 650500;2. 中国地质科学院岩溶地质研究所, 广西 桂林 541004;3. 滇西科技师范学院, 云南 临沧 677000;4. 黔南民族师范学院, 贵州 都匀 558000)

“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。……哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”[1]地质灾害防治事业发展、生态文明建设成为国家建设方略等都是“用实践改变世界”的时代范例。20 世纪中期,人们关注的地质灾害主要是传统工程地质水文地质调查和研究的程序性探索和论文成果;至20 世纪下半叶,地质灾害治理、预防和科学教育已是一项保护生命和财产安全的社会事业。地学界从早期的研究和呼吁,转入政策制定、技术发展、队伍和人才的培养与教育等全方位支撑地质灾害治理和防御体系,践行了地球科学服务社会可持续发展并不断开创新领域的宗旨,发挥了科学技术生产力的重要作用。中国岩溶研究又是如何践行该宗旨的?中国陆地岩溶面积近340 万km2[2],跨越寒温带、温带、亚热带、热带,从干旱、半干旱、湿润山区到滨海、海岛,具有全球最典型的和完整的岩溶多样性,与多形态的人地关系的岩溶地域系统,中国岩溶分布区是既有古人类活动遗存,又有现代社会经济自然相互融合或矛盾的实体。岩溶系统在溶蚀动力中的“解构”与植被生长增强岩溶系统生产力的“建构”矛盾中演变,中国岩溶科学在研究这对矛盾转化规律、服务社会经济发展、提升人民福祉的实践中发展。

1 西方喀斯特和中国岩溶的渊源

喀斯特(Karst)科学化源于欧洲,标志性研究是斯维奇(Cvijié J, 1865-1927)的经典喀斯特地貌论文[3],用意大利kras 和斯洛文尼亚carso 两个地区的地形属性地名组合,创建了德语karst 地貌科学术语。两地名称原意是“地表无土无水无植被的崎岖地形”[4-5],由此带来了经典喀斯特地区称谓。斯维奇研究喀斯特地貌时,正值地貌学家戴维斯(Davis W.M,1850-1934)的地貌演化理论(地理循环论)发表[6],在构造、动力、时间三要素相互作用下,地貌发育演化经历青年期、壮年期、老年期,流域地貌经侵蚀作用从微起伏到大起伏,再到侵蚀沉积平衡,回到微起伏平坦地形,该过程能否完全进行取决于构造、侵蚀营力和发育周期的协同作用。斯维奇和Grund 针对碳酸盐岩区地貌发育的溶蚀性状,提出溶蚀微形态、洼地负地形至溶蚀盆谷、溶原地形的发育演化机制[3];而且,斯维奇考察研究经典喀斯特地区时,正值北方帝国(奥匈)开发出海通道,面临山地公路建设遭遇崎岖地形和洞穴的难题[7]。在斯维奇研究之前的1870s,Tietze E 受奥地利政府委托,对这个地区进行了调查研究,首次把这个地区称为喀斯特层(karst formation, 1873)[7],并做了地质学解释, 讨论了其构造、地层、红土、石灰岩、白云岩的溶蚀和工程处理, 以及与温度、降水和泉水流量的关系。斯维奇于1882 年完成博士论文“论喀斯特现象”,并于1893 年在著名地貌学家彭克(Penck A.) 主编的地理文集上发表了喀斯特研究专著,1900 年出版了西波斯尼亚(Bosinia)和黑卓高维拉(Herzogoviana)喀斯特盆地的研究成果,1926 年出版了喀斯特地貌学著作, 系统地研究了潜水面、喀斯特泉、渗流、地下河等地质地貌, 将石灰岩地貌形态分成完全喀斯特 (holokarst)、半喀斯特 (merokarst)和过渡喀斯特 (transition karst)三类。经典的喀斯特地貌的研究内容和学科属性至此成型。喀斯特发育机理的追求使化学实验方法进入喀斯特研究,溶蚀率与温度、降雨量、大气压力的关系让人们认知喀斯特地表地下形态与气候的关系、地下水资源机制,构建了全球喀斯特从陆地高山到海岸,从侵蚀地貌到沉积地貌,从地表到地下的喀斯特地貌形态组合与动力机制[3]。

斯维奇方法与理论在1930s 进入中国。《云南石林地形学之初步观察》[8]可能是研究中国喀斯特地形的最早学术论文之一,作者在调查测绘地形图和描述溶痕、石牙、石柱、石林、巴江河、路南盆地、大叠水瀑布等地貌的基础上,提出了石林地貌发育与巴江侵蚀基准面的联系。在19 世纪,路南地区的欧洲传教士就将石林与彝族风情照片发表在欧洲期刊上,而更早的“石林”文献是公元前300 年屈原的《天问》:“焉有石林?”[9]。描述赞美中国喀斯特地貌和利用喀斯特地下水资源历史可追溯公元前。徐霞客(1587-1641)于公元17 世纪在《徐霞客游记》中较系统地描述了湖南至云南的喀斯特地貌和水系等[10],因此,中国学者有理由相信中国碳酸盐岩地形观察描述早于西方。1961 年在广西南宁召开全国第一次喀斯特研究会议,总结中国喀斯特基础研究和应用的成就与问题[11]。1966 年中国地质科学院水文地质工程地质研究所在桂林组织召开了中国地质学会第一届喀斯特学术研讨会,举办“喀斯特名词释义与中国喀斯特图片展”,中国风景优美、类型丰富多样的喀斯特景观给观众留下深刻印象,一参观者以“桂林一群众”留言:“既然中国喀斯特地貌发育最完美、类型最齐全、分布也最广泛,为什么不叫一个中国名?”,由此,会议讨论达成共识:中文用“岩溶(yanrong)”代替西文“喀斯特(karst)”[12]。岩溶即“岩石溶入水”,喀斯特地貌发育机制简单明了。岩溶一词开始统领中国喀斯特研究。1976 年出版了《中国岩溶》(画册)[13],同年成立了中国地质科学院岩溶地质研究所(桂林),1979 年出版《中国岩溶研究》专著[14]及《中华人民共和国水文地质图集》[15],1982年《中国岩溶》期刊创刊,1983 年出版《岩溶学概论》[16],1986 年出版《中国岩溶:景观·类型·规律》[17];1988 年出版《岩溶环境学》[18],1988 年出版《岩溶学词典》[19],1988 年在中国桂林召开“第 21 届国际水文地质学家会议”;1988 年出版《桂林岩溶》(画册)[20]等桂林岩溶专著,1991 年和1993 年分别出版中英文版《中国岩溶学》[21],1993 出版《中国南方(岩溶为主)地区地质-生态环境图系》[22]等。

2 中国岩溶研究与发展

自1950s 开始,中国社会经济发展推动了中国岩溶研究,实现了从岩溶溶蚀动力的工程属性和资源利用研究到全面融合岩溶溶蚀动力工程属性、岩溶生物地球化学、岩溶生产力的系统研究,服务国家建设和自然保育,完善和深化了中国岩溶的基础研究。

2.1 研究岩溶溶蚀动力的工程属性,开发水资源,服务国家工程建设

社会经济建设的各类工程需要岩溶研究提供稳定性和可靠性评价支撑,需要开发地下水资源[11]。重点在水道、水利、铁路交通、民用建筑、工农业生产用水等领域,岩溶区工程地质水文地质基础调查和研究与应用得到迅速发展,如新安江库区的寒武系碳酸盐岩的渗漏问题、北京官厅水库震旦系迷雾山硅质灰岩层的渗漏和坝体塌陷、长江水道、成昆铁路、滇黔铁路线等碳酸盐岩区工程地质水文地质都得到了很好的解决[23-27]。除部分自然条件限制区域,如横断山区、青藏高原、天山山脉等,全国大部分县市区在1960 年-1970 年期间开展了包括岩溶在内的区域性工程地质水文地质调查评价(50 万分之一或20 万分之一的区域工程地质水文地质报告)[15,28-29],编制了《岩溶地区供水水文地质工作方法》[30]和《岩溶地区区域水文地质普查规程》[31]等中国岩溶区工程地质水文地质技术规范,一些岩溶水利水资源工程示范作用显著,如云南蒙自五里冲岩溶地下水库解决了滇南红河州蒙自县城镇用水问题[32],示踪实验技术解决了山东济南趵突泉断流补水和水源地保育问题。1986 年中国地质科学院岩溶地质研究所与法国合作开展了桂林丫吉岩溶水文地质实验基地建设与监测。从碳酸盐岩非金属矿产、碳酸盐岩有色金属矿产到隐伏岩溶石油天然气的勘探评价开发,岩溶矿产理论和工程技术全面发展[33-40]。自二十世纪中后期,岩溶地面沉降和塌陷的调查与治理服务岩溶区城乡建设[41-42]。

2.2 融合岩溶溶蚀动力、岩溶生物地球化学、岩溶生态系统生产力的系统研究

北京周口店世界文化遗产地的岩溶洞穴-北京人遗址,是最早的岩溶-人-地关系地域系统遗存[43-44]。1973 年Science(科学)期刊发表Hydrological and ecological problems of karst regions:hydrological actions on limestone regions cause distinctive ecological problems(喀斯特地区的水文和生态问题:石灰岩地区水文作用引发的独特生态问题)[45]标志岩溶研究从岩溶溶蚀属性的工程地质-水文地质-环境地质发展到深入研究影响社会未来的岩溶生态问题。溯源研究揭示了经典喀斯特地区的“石质、无水、无林、无土崎岖地形”是源于人类过度干扰(放牧、砍伐、薪柴、造船、战争等因素),“无土、无水、无林”的岩溶地域人地关系失衡状态又可以在区域城镇工业化支撑下的山地农牧产业和休闲旅游业中逆转[4]。1980s 国际上达成了喀斯特生态系统的脆弱性共识[18]。

1980s 全国农业部门带头开展石山地区粮食生产潜力调查,围绕“山穷、水枯、林衰、土瘦”的岩溶区人地关系状况,开展脱贫攻坚和石山治理的岩溶地区粮食生产研究[46-49]。1950s 认知了岩溶森林喜钙、石生性[50]。1980s 以来,陆续深化了岩溶区成土难、易流失、地表地下双层结构等岩溶生态系统脆弱性认知[18,51-54],岩溶石漠化机制研究和治理技术成为岩溶区可持续发展和扶贫攻坚、小康社会建设研究的重要领域[55-56]。基于岩溶水文地质特性的岩溶石漠化分区成为中国石漠化治理的重要依据[57-58]。“发展中保护,保护中发展”成为岩溶区社会经济自然协调发展和岩溶生态系统保育的重要理念。自2000以来的区域城镇和工业化社会经济巨大发展支撑了依赖传统农牧业生产和薪柴能源的岩溶区进行产业结构调整与新产业开发[59-62]。岩溶区生态移民和整体搬迁既解决了“一方水土养活不了一方人”的承载力严重下降问题,又协同生物多样性、生态系统重要区域的保护,探索出生态产业发展路径。中国岩溶区创新性地落实国家“三不愁两保障”①“三不愁两保障”是农村扶贫攻坚小康社会建设的基本要求:吃饭不愁、穿衣不愁、住房不愁,保障医疗,保障教育。的扶贫攻坚战略,如贵州省岩溶区贫困人口923 万,搬迁192 万,实现全部脱贫②贵州全省66 个贫困县全部摘帽 923 万贫困人口全部脱贫.光明网,2021-05-20 13:00,https://www.360kuai.com/pc/90329d170b673b7a9?cota=3&kuai_so=1&tj_url=so_vip&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1[2022-05-27]。国家社保兜底和实行医保制度,既保障了失去劳动力家庭的生活保障,又保证了广大农村家庭的医疗需要和减轻负担。教育和科技扶贫全面执行既全面提高了教育水平,减轻家庭教育负担,更提高了劳动者素质,增强外出务工者就业保障;农林牧水科技带来新产业、新水源、新产出,农村农业农民全面增收发展。高铁、高速公路、电网、家庭住房建设补助等进入山区,既解决山区农特产品快速便捷运往城市,加快岩溶区特色产业发展,也解决了农村家庭住房和清洁能源使用,减少甚至清零薪柴家庭能源等消耗的森林植被。扶贫攻坚和小康社会建设举措使岩溶森林植被得到休生养息,自然恢复林在很多村寨、保护地、工矿企业地等出现,自然恢复为主的岩溶生态系统保育成为主流,岩溶地下水资源开发和保育取得突出成就,传统的森林、岩溶泉、水塘(坝)、家庭生活、灌溉生产的一水多用人地关系地域系统在森林、岩溶水利(库)、村镇、多产业协同新型聚落的人地关系地域系统建设中发扬传承;岩溶环境污染评价和治理在矿山、城镇、乡村和流域全面深入[63-70]。

岩溶社会经济自然协调发展和全球变化响应机制研究驱使岩溶生物地球化学研究完善与深入。从碳酸盐岩溶蚀动力实验监测到地域广泛的岩石-土壤-大气-水-生物(包括人类活动)系统实验站观测研究,深入揭示岩溶流域水化学、生物岩溶、碳循环、岩溶土壤植被系统的元素离子化合物循环机制[71-76],为应对和解决岩溶区发展和岩溶资源环境系统问题提供量化决策数据支撑,服务人类福祉和响应全球变化的岩溶对策。

融合岩溶溶蚀动力、岩溶生物地球化学、岩溶生态系统生产力的系统研究,揭示了人类与岩溶自然生态系统、原始适宜性生存阶段、严重依赖土地的农牧业与水土流失阶段、工矿城镇工业化与岩溶环境污染阶段转向现代城镇工业化和山村农牧业休闲旅游业相融合发展的岩溶人地关系地域系统演变,深化了岩溶生态系统历史的、联系的、开放的整体演变的属性认知并服务实践。

2.3 引领世界岩溶研究发展

中国岩溶研究在服务中国社会经济发展、扶贫攻坚、小康社会建设、应对资源环境变化中不断创新发展,做出了发现岩石圈(岩溶层)-水圈-生物圈-大气圈的系统结构、过程、功能的科学新认知,深化岩溶关键带实验观察和保育,服务人地和谐的岩溶人地关系地域系统演进的科学和技术不断发展[11,71-86]。

地学上,中国岩溶研究揭示了中国岩溶区完整的地质结构、地质发育演化史、地球演化的关键事件、地表自然地理结构范式、世界一流自然美景观[14-15,21,28,63,86]。这以世界遗产地[87]和世界地质公园[88]中的中国岩溶类为代表。云南三江并流保护区的高山岩溶,中国南方喀斯特的石林、峰丛、峰林、峡谷天坑、白云岩峰林、苔原岩溶,四川九寨沟和黄龙的高山岩溶湿地钙华景观,武陵源黄龙洞等世界遗产地的岩溶景观是世界热带、亚热带、温寒带高山到丘陵平原等同类地貌模式地和世界一流自然美景观;周口店北京人遗址和河南龙门石窟世界文化遗产地则是岩溶区人与自然关系的最早记录和艺术创造遗存。云南石林、广西乐业-凤山、四川兴文、四川雾山-诺水河、湘西、北京房山、河南云台山、贵州织金洞等联合国教科文世界地质公园是世界岩溶地质多样性和文化多样性融合的杰出代表。洞穴石笋测年序列与环境演变信息研究成果填补了岩溶区全新世环境事件定年方法和数据空白[89-90]。

生物学上,同样是进入世界遗产地、世界地质公园目录的中国岩溶地,以及进入世界人与生物圈网络的岩溶类自然保护地[91]、国际重要湿地名录的中国岩溶湿地(云南大山包湿地、云南碧塔海湿地、云南纳帕海湿地)等[92],展现了中国热带、亚热带、温寒带、高山、丘陵海岸的岩溶植被、动物、天坑、洞穴、暗河有机整体,理论和技术上展示了地形、岩石、土壤、气候、水、生物多样性协同共生的岩溶自然生态系统演替实体,发现岩溶森林植被演替规律和自然生态系统多样性[93-96],弘扬和创新岩溶地域人与自然的和谐路径。

岩溶区自然植被和石漠化区土地的生物地球化学研究揭示了岩溶区岩石-土壤-生物-大气系统的元素离子化合物循环特征和演变机制[73-74],岩溶土壤演变机制进一步完善[51-52,72],发现量化了土壤地下漏失(垂直流失)是岩溶水土流失的重要形式,构建了维护、修复、增强岩溶生态系统生产力的路径;岩溶流域碳循环研究深入揭示了岩溶碳汇对全球气候变化响应和碳遗漏汇(CO2missing sink)的地质碳汇捕捉机制与实现途径,量化评估岩溶碳循环(无机碳泵、有机碳泵)可回收大气CO2量(1.10~6.08)×108t·a-1,占遗漏碳汇的5.5%~30.4%[2,71,104]。2010s 陆续获批的广西平果喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站[105]、滇东南热带山地森林野外科学观测研究站[106]标志着岩溶生态系统结构过程功能动态监测陆续完善,岩溶生态系统保育修复有更多的野外监测和实验指导,如中国科学院普定喀斯特生态系统观测研究站的成果[76]。

在社会经济可持续发展领域,通过建设增强岩溶系统“建构”效应的产业集群,弱化岩溶系统“解构”动力的保护地(自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、石漠化公园、湿地保护区、水源保护区),创新生态保育、水源开发等协同举措,促进岩溶区从传统的水源林、薪柴林、岩溶泉(塘)、农牧田、石漠化岩溶地域系统向现代城镇、基本农田、岩溶水利(库)、特色农林牧基地、水源林、生物多样性和景观保育、石漠化持续治理的人地和谐岩溶地域系统转变,实现从消除绝对贫困、区域整体贫困向摆脱相对贫困的乡村振兴、小康社会建设的新路径[57-64,97-103]。

中国地质科学院岩溶地质研究所袁道先教授及团队的中国岩溶研究路径和成果展现了中国岩溶研究的发展和引领示范[107],2008 年联合国教科文组织首建国际岩溶研究中心,落户中国地质科学院岩溶地质研究所(桂林),标志中国岩溶研究进入协同和引领世界岩溶研究[83]。袁道先教授团队自1950s 服务国家重点工程社会经济发展需要基础上,围绕岩溶系统的解构和建构的矛盾机制,持续地与国内外研究人员合作,主持完成联合国教科文组织的国际地质对比计划系列项目。前期研究 以岩溶系统“解构”为主,如IGCP299(地质、气候、水文与岩溶形成,1990-1994,负责人袁道先)、IGCP379(岩溶作用与碳循环,1995-1999,负责人袁道先);后期研究岩溶系统“建构”及其与解构”的协同效应,IGCP448(全球岩溶生态系统对比,2000-2004,负责人袁道先)、IGCP513(岩溶含水层与水资源,2005-2009,负责人袁道先)、IGCP598(岩溶系统中的环境变化与可持续性,2011-2014,负责人章程)、IGCP661(岩溶关键带物质能量循环过程及可持续性研究,2017-2021 年,负责人蒋忠诚)。团队负责的广西平果果化峰丛洼地岩溶石漠化治理项目,通过岩溶峰丛森林植被恢复保育、水源林建设、集水提水引灌、水土流失治理、特色农林牧产品种养殖与利用高速公路和高铁交通内引外联销售、发展清洁能源,建设了促进乡村居民致富的岩溶区脱贫示范工程,提供了岩溶区减贫和可持续发展的范例。

3 讨 论

“喀斯特(Karst)”学术名称源于“无水、无土、贫瘠、地形崎岖”的地方名称,客观而真实地表达了岩溶区地貌结构和人类干扰后的地表景象,而岩溶学术名称则起意于“岩石溶于水”的中国典型、丰富、优美的地貌景观发育,是喀斯特载体(碳酸盐岩)和动力(水)相互作用机制的表达。两者都是客观表述与内在机制的指向,有历史、现实、动力和开放的科学内涵。中国岩溶研究从跟随国际,到走向世界、引领世界,这既得益于中国独一无二的地域广泛、独特、多样、复杂和优美的岩溶景观系列与悠久的多形态人地关系地域系统,更得益于中国社会经济全面发展和新型城乡融合的岩溶山水田林湖草生命共同体建设。

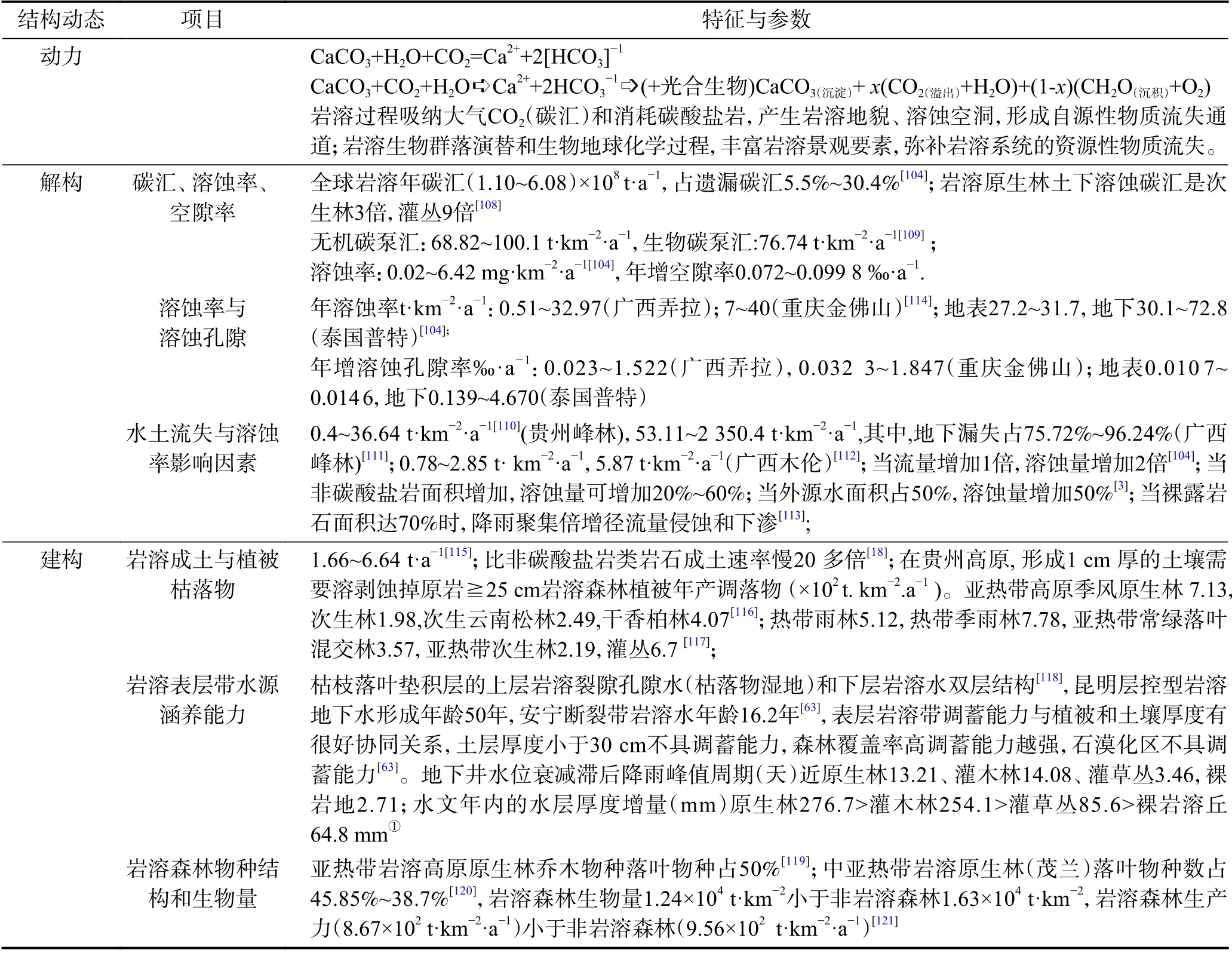

从岩溶动力学机制(CaCO3+H2O+CO2➩Ca2++HCO3-1或 CaCO3+CO2+H2O➪Ca2++2HCO3-1➩(+光合生 物)CaCO3( 沉 淀) +x(CO2( 溢 出) +H2O)+(1-x)(CH2O(沉积)+O2) 看,岩溶过程是溶蚀岩石、发育溶蚀空穴系统(溶蚀裂隙、溶蚀通道和溶洞等),带走地表物质,消耗岩溶整体性和扩大岩块间空隙的岩溶系统“解构过程”,既形成形态丰富、造型优美的岩溶地形景观,也产生了地面沉降塌陷等妨碍工程建设和水资源工程的岩溶灾害或岩溶脆弱性地质现象;而岩溶生物地球化学和岩溶生态系统生产力研究则是岩石、土壤、生物、水、气间的元素循环(包括碳循环)和岩溶生态系统的水土生物资源生产力,既弥补岩溶溶蚀动力解构的物质流失,也增添了岩溶地貌景观的完美性、自然性,展现了岩溶地域的自然演变规律和岩溶系统的“建构过程”(表1)。“解构”与“建构”的矛盾作用驱动岩溶系统的结构、过程、功能的演变。

表1 岩溶系统演变的动力、过程和效应

从自然岩溶系统、最早洞穴古人类遗存的人地关系地域系统到“山林泉田村”传统农牧业阶段人地关系地域系统,到岩溶石漠化阶段的人地关系地域系统,再到城乡融合发展、治理岩溶石漠化、保育自然岩溶生态系统的现代化城乡融合人地关系地域系统(山水田林湖草生命共同体建设)看,人地相互作用过程中岩溶系统发生了人为影响尺度的“结构、过程、功能”的系统变化,代表了系统正反馈演变性状[122],一种不可逆的“否定之否定”系统变化,正是自然溶蚀、生物群落演替和人为活动多重过程与因素驱动了岩溶系统的“解构”到岩溶生物地球化学、岩溶森林植被生长的岩溶系统“建构”演变与岩溶系统资源环境的不可逆变化。就自然状态而言,岩溶系统的“解构”是从埋藏岩溶(岩层覆盖)、覆盖性岩溶(风化壳土壤层覆盖)、半覆盖岩溶、裸露岩溶的演进过程,岩溶溶蚀通道增加过程就是岩溶系统物质流失媒介的扩张过程,使覆盖物从部分流失到全部流失,水源涵养结构发生改变;而生物群落演替代表岩溶系统生产力增强的“建构”会使生物物种与组合适应从覆盖岩溶到裸露岩溶的生境演变,生物群落形成水源和养分的自适应调节机制,石生性、喜钙性、耐旱性增强,但生物量减少,脆弱性增加,恢复力降低。世界自然遗产地目录中的岩溶类遗产地展示了自然驱动的“解构”与“建构”的矛盾对立运动范例。马来西亚沙捞越穆鲁国家公园[123]山体中的巨大溶洞(Sarawak 溶洞,600 m×415 m×80 m)是世界上最大的单体溶洞,它与地表残存的团块状崎岖锋利的剑状岩溶代表了溶蚀动力的“解构”产物。山脉与区域河流水面高差甚大,提供了强大的侵蚀溶蚀解构动力,导致巨大溶洞发育与地表第四系碳酸盐岩的侵蚀溶蚀夷尽,但地表仍有茂密的热带雨林与特有动物群。这展现了热带湿润岩溶“解构”和森林植被“建构”的矛盾运动。类似的岩溶生态系统在云南省马关县古林箐省级自然保护区的热带季节性雨林(望天树森林)中可见。该群落山体与南溪河水面有巨大高差,导致热带雨林中大量的溶蚀洼地、落水洞、石牙、茂密森林共存,在接近山脚的溶洞(花渔洞)中有湍急暗河水流出,但在裸露石牙增加和落水洞附近,典型的热带雨林树木-望天树种群急剧减少至消失,代之石生喜钙的其他热带雨林物种增加至主导。同样的热带植物群落变化在西双版纳森林植被也出现[94-95]。中国北京房山世界地质公园[124]的石花洞是北方温带岩溶区“解构”与“建构”相互作用代表。马达加斯贝马拉哈钦吉(Tsingy de Bemaraha)严格自然保护区世界自然遗产地[125]的剑状岩溶、河流峡谷结构展示了岩溶“解构”强于“建构”的岩溶系统,但建构仍顽强进行。该山地覆盖侏罗系碳酸盐岩的玄武岩层和风化壳被雨水、地表径

流和地下径流剥蚀夷尽,持续淋滤形成壮观的剑状岩溶、坍塌、洼地、峡谷等地貌。在剑状岩溶(Tsingy)地貌土壤剥蚀溶蚀夷尽区,仍有独特珍稀的岩溶乡土植物群落和动物群存在,展现了岩溶生物的独特自适应机制。中国南方喀斯特云南石林遗产地的多级侵蚀基准面(大叠水瀑布、巴江河、天生桥、湿地)维持了多世代石林与亚热带干湿季风区岩溶森林植被湿地暗河共存[126-127],这里还有人为干扰驱动的岩溶系统“解构”和森林植被生长“建构”相互作用的实例。18 世纪前后开始的铜矿业活动导致森林植被大面积消失,强烈的水土流失使岩溶坡地和干枯的岩溶湿地周边出现高度超过1 m 的土下石牙,面积占比超过30%,即岩溶石漠化。岩溶石漠化是人为活动的时空尺度加速岩溶系统的解构[54]。但矛盾对立面的建构也在这里出现。自石林保护地建设和区域经济发展推动的石林旅游业大发展以来,保护地范围出现了森林植被自然恢复和人工辅助恢复,湿地周边的森林植被恢复更快[96,127-128],其他岩溶区有同样的过程[97,129]。石林植被恢复进程研究揭示了亚热带高原干湿季风区岩溶植被从灌丛恢复到地带性植被需要80-120 年[130],但20-30 年的恢复植被具有了植被主要功能。这和热带恢复植被主要功能实现周期(20 年)基本相当[131]。

中国岩溶研究在社会经济发展和应对资源环境变化需要中,从研究岩溶动力驱动的“解构”为主的工程和资源属性向融合溶蚀动力属性、生物地球化学、岩溶生态系统生产力增强的“建构”系统转变的研究中发展。岩溶系统由侵蚀基准面控制的“解构”地貌演变与岩溶植被演替(包括种养殖农林生物产品)实现的岩溶生态系统“建构”构成岩溶山水田林湖草生命共同体建设的理论和技术框架。需要考虑将侵蚀基准面控制的地质尺度(十万年、百万年)岩溶地貌演化[3,6]与人为干扰活动尺度(十年、百年)的石漠化叠加的“解构”和植被自然演替与人工辅助恢复尺度(十年、百年)的“建构”相融合。

就侵蚀基准面而言,一是岩溶区水利(水库)和河流水面影响小流域地貌发育,进而影响植被生长的现象;二是岩溶石漠化发生和治理实践中出现的森林植被消失或恢复对水土流失的加剧或遏制现象,人工湿地周边植被恢复迅速。各类水面(河、天然湿地、水库)是合适的人为影响侵蚀基准面。岩溶小流域有很多控制局地侵蚀深度的侵蚀基准面(不透水岩层、地貌裂点等)。云南普者黑峰林湿地提供了一个不透水岩层风口控制北门河溯源侵蚀,依靠溶蚀率很低的碳酸盐岩层作为不透水层的峰林湿地实例,限制湿地内深水井等工程措施可有效地预防湿地水体漏失,保护岩溶湿地生态系统。就植被生产力而言,通过石生、喜钙、耐旱、季候等特性构建植物群落的常绿和落叶物种结构、生长和枯落转换等调节岩溶生态系统生产力、水源涵养和岩溶区小气候,发挥护卫、建造和调节等生态稳定器作用(表1)。植物光合作用吸收大气无机碳转变为有机碳,将液态水转变为气态水过程吸收太阳辐射能,释放O2,调节水循环,涵养水源,这区别于岩溶动力的碳汇效应[104]。岩溶碳循环的水下光合作用也应该涉及水生动物多样性,这值得研究。欧洲克罗地亚普利特维采世界自然遗产地[132]展现了碳酸盐岩山地的多级岩溶湿地、森林、水生植物和水生动物协同共存的自然格局,也是世界一流自然美的岩溶湿地自然景观,四川九寨沟世界自然遗产地[133]也有同样的岩溶湿地、森林景观格局。岩溶森林植被以生物量和枯落物形式的“建构”弥补岩溶溶蚀动力的“解构”自源性物质消耗,增强岩溶生态系统生产力,岩溶流域盆、地洼地的农牧基地生物产量增加和种类丰富及城乡多样化产业发展能降低岩溶系统“解构”驱动力。岩溶森林植被年生产力(867 t·km-2·a-1)和年生物量(124.33 t·km-2·a-1)约为非岩溶区植被生产力的70%,岩溶森林落叶物种成分占比30%~50%,年枯落物产量7.8~1.98 t·km-2·a-1(表1)。人们也发现了岩溶原生森林中大气降雨、地表水和地下水相互转换的良性循环的岩溶水双层结构,即枯枝落叶垫积层的上层岩溶裂隙孔隙水(枯落物湿地)和下层岩溶水[118]。因此,将适宜的自然和人为影响的侵蚀基准面和岩溶森林植被演替协同保育落实于岩溶流域的国土空间规划与稳定管理,有助于岩溶山水田林湖草生命共同体建设。

4 展 望

岩溶系统认知服务人类福祉。从哲学角度看,中国岩溶研究的发展是在参与社会经济实践中,研究岩溶系统演化的内在机制,发现和利用了岩溶系统“解构”和“建构”的矛盾对立统一运动机制,深化了人类活动改变这对矛盾运动的时空尺度和强度效应的途径和技术措施,构建了包括岩溶石漠化治理在内的区域资源环境管理和可持续发展的理论与技术体系。这个发展历程是从关注岩溶溶蚀动力(解构)的工程属性和资源利用发展到协同研究岩溶溶蚀动力、岩溶生物地球化学、岩溶生态系统生产力(建构),引领世界岩溶研究。岩溶生态系统从自然状态转向退化状态(岩溶石漠化)再到退化岩溶生态系统治理和自然岩溶生态系统保育,是岩溶生态系统结构、过程和功能的“否定之否定”的不可逆演进,是岩溶人地关系地域系统的螺旋式递进演变。将促进岩溶生态系统生产力增强的“建构”与控制岩溶生态系统“解构”的侵蚀基准面保护结合于人为活动时空尺度的岩溶流域系统演变规律,融合区域城镇化和工业化,合理规划岩溶国土空间利用结构和管理,将促进岩溶山水田林湖草生命共同体建设,应对全球变化,实现岩溶区可持续发展。