丁苯酞氯化钠注射液治疗超静脉溶栓时间窗穿支病变型脑梗死的疗效分析

向瑜,周晓艳

(安阳市第三人民医院 神经内科,河南 安阳 455000)

近年来,脑梗死的发病率越来越高,流行病学研究表明[1],该病的治疗与康复始终是临床研究中的一个重要方向。同时脑梗死又是致残率很高的病症,该病是由于血管栓塞引起脑部供血不足而引起脑运动区和感觉区坏死并对应脑功能缺失的一种病症,致残率最高,也最为常见。患者临床主要表现为半身不遂、口眼歪斜、语言不利及大小便失禁等一系列功能障碍,这种后遗症可严重影响到患者的生活质量,使患者不能完成穿、吃、沟通等日常活动,因此脑梗死恢复期进行科学康复治疗具有重要意义[2-3]。穿支病变型者主要表现为经穿支动脉口向外周扩张形成的动脉粥样硬化和小动脉内出现的纤维玻璃样病变以及急性穿支动脉区内出现的孤立性梗死等[4-5]。脑梗死中大约有30%为穿支病变型,且多伴有运动功能严重障碍,采取早期溶栓是迅速恢复血管再通,改善患者预后的有效方式。静脉溶栓时间窗是影响静脉溶栓治疗效果的重要因素之一,它不仅会增加患者的致残和致死率,而且由于超静脉溶栓时间窗的存在,使得穿支病变型神经功能受损程度加重,从而导致脑组织的血流灌注不足,最终导致脑神经功能受损[6-7]。丁苯酞氯化钠注射液是一种新型临床抗脑缺血药物,其药理作用机制为抑制血小板聚集。目前该药已广泛应用于缺血性脑血管疾病的治疗中,使用后可在许多病理环节发挥作用,且不受时间窗限制,疗效迅速[8]。为探讨丁苯酞氯化钠注射液治疗超静脉溶栓时间窗穿支病变型脑梗死的疗效,本研究采用丁苯酞氯化钠注射液治疗,报道如下。

1 研究对象与方法

1.1 两组一般资料比较

于安阳市第三人民医院2021年10月至2022年3月采用随机数字表法将62例超静脉溶栓时间窗穿支病变型脑梗死患者分为参照组和试验组各31例。研究对象及其家属均知晓研究内容,各组之间的一般情况差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究经本院伦理委员会批准。

表1 两组一般资料比较[n(%),±s]

表1 两组一般资料比较[n(%),±s]

组别 例数性别病程/h 年龄/岁 体质指数/(kg/m2)男女试验组 3116(51.61) 15(48.38) 3.17±0.3257.67±5.2823.11±1.38参照组 3114(45.16) 17(54.84) 3.24±0.2657.54±5.0523.14±1.45 χ2/t 0.2580.9450.0990.083 P 0.6110.348 0.921 0.934

纳入标准:均为首次发病;具有较高的研究依从性;均符合《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[9]中穿支病变型脑梗死诊断标准。

排除标准:合并出血性脑血管疾病、其他颅内疾病;近期急性、慢性感染者;对研究用药禁忌或过敏者。

1.2 方法

参照组入院后均给予控制脑水肿、吸氧、改善微循环、降低颅内压、维持水电解质平衡等常规治疗。试验组在上述基础上再予以丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司生产;批号:国药准字H20100041;规格:100 mL)治疗,100 mL/次,2次/d,给予患者静脉滴注。两组均连续治疗14 d。

1.3 观察指标

(1)干预前后测定丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)、活性氧簇(ROS),清晨采集患者空腹静脉血(3 mL),以3000 r/min速度进行离心,时间10 min,分离血清,按照比色法检测ROS,硫代巴比妥酸法测定MDA,羟基法测定SOD。(2)干预前后进行改良Rankin(mRs)、神经功能评分(NIHSS)评分。①mRs:满分6分,分值与生活质量呈现负相关性[10]。②NIHSS:0~15分轻型;16~30分中型;31~45分重型[11]。(3)两组血流动力学相比,检测血浆黏度、全血黏度、纤维蛋白原、红细胞压积值。(4)干预前后评估两组生活质量,内容涉及躯体、心理、社会、生理四大项,每项满分100分,分值与生活质量呈正相关性[12]。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0统计软件对研究数据进行分析,以±s表示计量资料,组间比较行t检验,以%表示计数资料,组间比较行χ2检验,检验标准为α=0.05,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组氧化应激指标变化比较

干预前两组氧化应激指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),干预后试验组MDA、SOD、ROS低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组氧化应激指标变化比较(±s)

表2 两组氧化应激指标变化比较(±s)

组别 例数 MDA/(µmol·L-1) SOD/(U·mL-1) ROS/(µmol·L-1)干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后试验组 3156.36±7.2140.21±3.56167.25±14.36123.49±10.02617.23±15.94454.68±11.24参照组 3156.81±7.0947.82±4.92168.03±14.22141.38±12.51618.75±16.03503.49±12.51 t 0.2958.3120.2567.4040.44619.252 P 0.7690.0010.7990.0010.6570.001

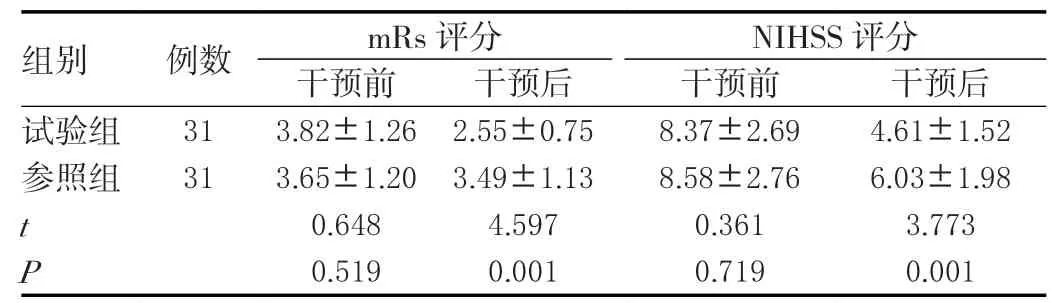

2.2 两组mRs、NIHSS变化比较

干预前两组mRs、NIHSS比较,差异无统计学意义(P>0.05),干预后试验组mRs、NIHSS低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组mRs、NIHSS变化比较(±s)单位:分

表3 两组mRs、NIHSS变化比较(±s)单位:分

组别 例数 mRs评分 NIHSS评分干预前 干预后 干预前 干预后试验组 313.82±1.262.55±0.758.37±2.694.61±1.52参照组 313.65±1.203.49±1.138.58±2.766.03±1.98 t 0.6484.5970.3613.773 P 0.5190.0010.7190.001

2.3 两组血流动力学比较

干预前血浆黏度、全血黏度、纤维蛋白原、红细胞压积值比较,差异无统计学意义(P>0.05),干预后试验组血浆黏度、全血黏度、纤维蛋白原、红细胞压积值均低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组血流动力学比较(±s)

表4 两组血流动力学比较(±s)

组别 例数 血浆黏度/mPa.s 全血黏度/mPa.s 纤维蛋白原/(g·L-1) 红细胞压积/%干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后试验组 312.84±0.561.51±0.115.91±0.394.41±0.264.87±1.113.16±0.8550.13±3.9537.41±4.12参照组 312.82±0.532.23±0.135.93±0.355.39±0.314.89±1.094.35±1.0250.21±3.8945.06±4.58 t 0.18930.7800.27817.6340.0946.5250.1059.040 P 0.8510.0010.7820.0010.9260.0010.9170.001

2.4 两组生活质量变化比较

干预前两组生活质量差异无统计学意义(P>0.05),干预后试验组躯体、心理、社会、生理评分均高出参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组生活质量变化比较(±s)单位:分

表5 两组生活质量变化比较(±s)单位:分

组别 例数 躯体评分 心理评分 社会评分 生理评分干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后试验组 3160.48±5.2183.27±2.0657.23±6.1491.47±1.3062.52±6.3893.06±1.0553.28±6.0287.26±2.14参照组 3159.23±5.7075.21±3.4558.05±6.3680.52±2.4462.70±6.5185.11±2.0953.77±6.5481.37±3.15 t 1.77321.9731.01643.3870.21637.2340.60416.943 P 0.0770.0010.3110.0010.8290.0010.5470.001

3 讨 论

穿支病变型脑梗死通常起病突然,若不尽早采取有效的治疗措施,极易增加疾病病死率,威胁患者生命安全。穿支病变型脑梗死多发生于相对安静的环境,患者临床主要表现为肢体不协调和半身不遂等临床症状,其中以一侧或双侧肢体症状为主,患者往往伴有不同程度的语笨以及吞咽困难等症状[13]。在疾病发病早期,及时进行静脉溶栓治疗是快速恢复血管再通、改善患者预后的重要方式,尽管当前在该病发病机制方面已取得了较好的研究进展,但尚未得到理想治愈,需要继续探讨。

静脉溶栓治疗对支病变型脑梗死患者至关重要,在症状发生后接受静脉溶栓药物时间越短,治疗效果越佳。目前获得全世界认可的静脉溶栓治疗时间窗为3 h内,而对于4.5 h时间窗尚无统一理论[14]。研究分析[15],支病变型脑梗死患者发病后不同时间窗接受rt-PA静脉溶栓的临床效果。结果显示,在2种不同时间窗下使用rt-PA进行静脉溶栓治疗支病变型脑梗死,均能有效改善患者神经功能;<3 h之内溶栓的临床疗效优于3~4.5 h。研究分析不同时间窗阿替普酶静脉溶栓治疗支病变型脑梗死的临床效果,结果显示,阿替普酶时间窗<3.0 h静脉溶栓治疗支病变型脑梗死可有效提高治疗效果,改善患者的神经功能,控制炎症水平,改善患者预后[16]。与此同时,更多的研究显示[17],以上药物可有效地改善脑缺血区域的微循环、增加血流量、在减少梗死面积方面起到积极的作用。另外,已有研究证实[18],以上药物可有效地促进侧支循环、增加微血管的数目、在维持微血管结构形态方面起着积极的作用、有利于增加缺血区的灌注、在保护缺血的半暗带组织、改善脑组织能量代谢等方面起着很好的作用。本研究在常规治疗的基础上对急性进展性穿支动脉病变型脑梗死患者实施丁苯酞治疗,研究显示,干预前两组氧化应激指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后试验组MDA、SOD、ROS低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05);干预前两组mRs、NIHSS比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后试验组mRs、NIHSS低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05);干预前血浆黏度、全血黏度、纤维蛋白原、红细胞压积值比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后试验组血浆黏度、全血黏度、纤维蛋白原、红细胞压积值均低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05);干预前两组生活质量差异无统计学意义(P>0.05),干预后试验组躯体、心理、社会、生理评分均高出参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。究其原因在于:丁苯酞是一种多靶点的抗脑部缺血药物,其作用机制涉及神经营养因子(NGF),神经递质以及调节血管内皮细胞功能等。主要能重构微循环,保护脑组织及神经元,可改善脑水肿状态,减轻颅内压升高程度;促进神经细胞生长分化与修复。能有效增加脑血管内皮一氧化氮和前列环素水平,降低血液中低密度脂蛋白胆固醇含量,减少动脉粥样硬化斑块形成,从而有助于降低细胞内钙浓度,提高脑血流量,增强脑细胞对缺氧的耐受力。具有较好的抗脂质过氧化损伤,清除自由基能力和抗氧化活性,还可抑制血小板聚集,缓解缺血性脑血管病变引起的临床症状。还能够改善患者认知功能障碍,缓解或预防缺血性脑血管病变。在脑血流量方面也有显著作用,其主要机制为:可明显增加脑供血效率,并能调节血管平滑肌张力,促进血栓溶解及防止再狭窄等。不仅如此,还能抑制机体释放谷氨酸,并能有效抑制氧自由基,从而提高了脑组织对缺氧的耐受力;同时可以降低血液中胆固醇含量,保护大脑组织免受氧化应激损伤,能够使Na+/K+-ATP酶和Ca2+-ATP酶活性增强,增强细胞色素C氧化酶的活性,从而保护脑梗死患者的线粒体,在阻止梗死面积继续增大和抑制病情发展方面有较好的效果,可以作为脑梗死治疗的第一线药物,同时丁苯酞还可以抑制血管内皮生长因子的表达和提高细胞免疫功能对于缓解炎症反应有积极的意义。丁苯酞活化环磷酸腺苷反应元件结合蛋白,抑制传导信号过程及活化因子3转录过程,从而增加缺血区灌注、保护线粒体、降低细胞凋亡,继而促进脑神经再生及组织修复[19-20]。

综上所述,对超静脉溶栓时间窗穿支病变型脑梗死采取丁苯酞氯化钠注射液治疗后,可显著促进氧化应激反应及神经功能改善,改善血流动力学,提升生活质量,值得应用。