不同糖化血红蛋白水平对冠心病患者冠状动脉微循环阻力的影响

李莉

(平顶山市第二人民医院 内分泌科,河南 平顶山 467000)

冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)是临床常见、高发的心血管疾病,冠状动脉粥样硬化为冠心病的病理基础,胆固醇升高、脂肪沉积等均会引起冠状动脉粥样硬化。糖尿病患者合并冠心病的比例相对较高,这说明高血糖是冠状动脉粥样硬化的高危因素,与冠心病的发生、发展密切相关。糖化血红蛋白是血糖检测中的常用指标,能对患者近期8~12周的血糖控制情况进行有效反应,且应激反应对糖化血红蛋白的影响较小。

冠状动脉微循环一般是指毛细血管、细动脉、细静脉等直径小于150 μm的血管组成的微循环系统,是人体心脏正常运作维持正常生理功能的重要环节[1-2]。冠状动脉微循环具备很多重要功能,例如心肌灌注和血流的调节作用,同时也是心肌代谢的主要场所,在近年的研究报告[3]中,急性心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗手术术后不良预后的主要影响因素是术后微循环受损。临床研究报告显示冠状动脉微循环系统出现异常是导致患者发生急性心肌梗死、冠心病等心血管疾病的重要因素之一。微循环阻力指数(IMR)是评价冠状动脉微循环及患者病情控制状况的客观指标,IMR与机体微血管阻力具有较好的相关性[4]。糖化血红蛋白是血糖与血红蛋白相结合后所生成的产物,测定前8~12周内的患者平均血糖水平都可以得到反应,而且在数周之内[5]。测定结果几乎不受患者的用药、饮食等因素的影响。在以往的研究中发现[6],糖化血红蛋白能够很好地预测心血管疾病发生状况。本次研究根据冠心病患者糖化血红蛋白(HbAlc)反应患者血糖水平并探讨其对冠心病2型糖尿病患者冠状动脉的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

根据前瞻性研究方案选取2019年7月至2020年7月于本院接受治疗的228例冠心病患者为研究对象,按照糖化血红蛋白水平分为糖尿病组和非糖尿病组。糖尿病组172例,其中男性117例,女性55例;年龄34~67岁,平均(56.35±7.07)岁;病程3~14年,平均(7.68±1.28)年。非糖尿病组56例,男性31例,25例;年龄32~66岁,平均(55.39±7.41)岁;病程2~13年,平均(7.78±1.34)年。所有患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次研究经平顶山市第二人民医院医学伦理委员会审核通过,符合相关伦理标准。

纳入标准:(1)患者均经冠状动脉造影确诊为冠心病并符合相关诊断标准;(2)患者年龄18~65岁,临床资料齐全;(3)糖尿病患者符合糖尿病诊断标准中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[7],空腹血糖3.9~6.1 mmol/L餐 后2 h血 糖3.9~7.8 mmol/L;(4)患者意识清晰,认知功能良好;(5)患者及其家属对本次研究知情、同意参加,并签署知情同意书。

排除标准:(1)患者合并恶性肿瘤;(2)患者有严重肝脏、肾脏功能性损伤疾病;(3)患者有呼吸功能衰竭、急性心肌梗死等疾病;(4)妊娠期、分娩期、哺乳期妇女;(5)排除存在脑血管疾病患者、继发性高血压患者。

1.2 方法

1.2.1 血液样本采集与检测

患者入院后采集清晨空腹静脉血液5 mL行常规离心操作,离心速度为1500 r/min,离心时间为20 min,操作完成后取上层清液进行检测。糖化血红蛋白水平检测:采用高压液相法(上海浦科生物技术有限公司)检测血清HbAlc指标水平,对比不同组患者HbAlc指标水平 异同。

1.2.2 IMR值测定及计算

调整压力传感器主动脉压力为0,并将压力导丝体外零点进行校正。从冠状动脉口送入6 F指引导管,并向冠状动脉内注射250 μg硝酸甘油防止患者出现血管痉挛,此时将压力导丝送至冠状动脉口。校正压力导丝头的压力和导管压力保持一致,并调整至与主动脉平均压力基本接近。调整完成后将压力导丝头伸入至机体冠状动脉狭窄病变远端2/3处,从指引导管中注入0.10%氯化钠3 mL,通过显示的热稀释乳腺得出传导时间,共测量3次。通过上述方法得出静息状态下的平均传导时间(bTmn)、充血状态下的平均传导时间(hTmn)、Pa、Pd。Pw为冠状动脉契压。IMR值计算:当机体冠状动脉为轻度狭窄、中度狭窄且患者血流储备分数(FFR)>0.80时,IMR=hTmn×Pd;当机体冠状动脉重度狭窄、FFR≤0.80时,IMR=hTmn×Pa[(Pd-Pw)/(Pa-Pw)]。

1.3 观察指标

1.3.1 各组一般资料

采用调查问卷的形式,采集各亚组患者的基础资料,包括性别、年龄、BMI、吸烟史、高血压史。

1.3.2 IMR值、HbAlc指标

观测及采集各组IMR值、HbAlc指标数据并进行比较。比较包括:(1)进行两组(糖尿病组与非糖尿病组)比较;(2)进行糖尿病组内各亚组(亚组A:4.00%≤HbAlc<6.00%组,36例; 亚 组B:6.00%≤HbAlc<7.00%组,49例;亚 组C:7.00%≤HbAlc<8.00%组,51例; 亚 组D:HbAlc≥8.00%组,36例。4个不同HbAlc水平亚组)比较。

1.4 统计学方法

将采集到的数据再Excel 2016中进行整理归类,使用SPSS 23.0进行研究资料的统计分析。观测资料中的计量数据,均通过正态性检验,以±s描述。两组间的比较为成组t检验。多组间的比较为单因素方差分析(统计量为F)+两两比较LSD-t检验(统计量LSD-t)。计数资料以%描述。组间比较为χ2检验。统计推断的检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 糖尿病组不同HbAlc水平患者一般资料比较

采用单因素方差分析糖尿病组不同HbAlc水平患者年龄、体质量指数(BMI),采用卡方检验分析糖尿病组不同HbAlc水平患者性别、长期吸烟史、高血压史,对比所有组别的基础参数差异均不具有统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 糖尿病组不同HbAlc水平患者一般资料比较[n(%),±s]

表1 糖尿病组不同HbAlc水平患者一般资料比较[n(%),±s]

组别 例数 性别 年龄/岁 BMI/(kg/m2) 长期吸烟史 高血压史男性 女性A组 3623(63.89) 13(36.11) 56.06±7.2623.65±7.417(19.44) 11(30.56)B组 4928(57.14) 21(42.86) 57.37±7.1224.61±7.0310(20.41) 15(30.61)C组 5130(58.82) 21(41.18) 54.92±6.9825.39±8.149(17.65) 16(31.37)D组 3625(69.44) 11(30.56) 56.06±7.6223.24±7.108(22.22) 12(33.33)χ2/F 1.5940.9600.7030.2960.089 P 0.6610.4130.5510.9610.993

2.2 两组IMR值、HbAlc指标水平比较

采用独立样本t检验分析糖尿病组与非糖尿病组IMR值、HbAlc指标水平,结果发现糖尿病组IMR值、HbAlc指标水平明显高于非糖尿病组,两组数据对比差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组IMR值、HbAlc指标水平比较(±s)

表2 两组IMR值、HbAlc指标水平比较(±s)

组别 例数 IMR HbAlc/%糖尿病组 17228.70±9.357.30±1.56非糖尿病组 5618.47±3.474.21±0.24 t 12.02925.082 P<0.001 <0.001

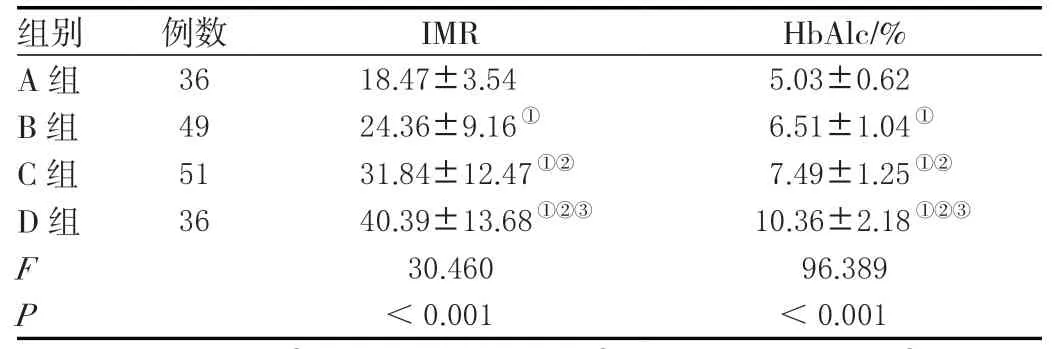

2.3 糖尿病组不同HbAlc指标水平患者IMR值、HbAlc指标水平比较

将糖尿病组不同HbAlc指标水平患者的IMR值、HbAlc指标水平进行比较后发现:不同HbAlc水平患者的IMR值具有显著性差异,四组数据对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 糖尿病组不同HbAlc指标水平患者IMR值、HbAlc指标水平比较(±s)

表3 糖尿病组不同HbAlc指标水平患者IMR值、HbAlc指标水平比较(±s)

注:与A组比较,①P<0.05;与B组比较,②P<0.05;与C组比较,③P<0.05。

组别 例数 IMR HbAlc/%A组 3618.47±3.545.03±0.62 B组 4924.36±9.16① 6.51±1.04①C组 5131.84±12.47①② 7.49±1.25①②D组 3640.39±13.68①②③ 10.36±2.18①②③F 30.46096.389 P<0.001 <0.001

3 讨 论

HbAlc是机体中血糖与血红蛋白结合的一种产物,一般能够直接反映患者测定前10周左右的平均血糖水平,且测量时不受患者3周内饮食、用药情况等因素的影响,因此临床常用来作为患者平均血糖水平的检测指标[8]。HbAlc与患者发生心血管疾病具有密切关系,能够起到一定的预示作用,且临床研究[9-10]表示机体HbAlc指标水平每增加1%,患者心血管疾病导致的死亡率上升20%左右,因此对HbAlc指标密切观察并制定治疗方案能够有效提高心血管疾病患者的治疗效果,同时也能够对患者的疾病状况进行评估。多项研究[8,11-12]表明,冠心病患者发生糖代谢异常的风险较高,而反过来血糖水平的持续性上升又会使得冠心病发生风险大大增加,血糖水平的升高也是冠状动脉发生病变的重要因素之一,会使患者出现不良循环,影响患者的生命安全。

本研究中糖尿病患者IMR值随着HbAlc指标水平的逐渐增高,不断增加,其中D组IMR值与HbAlc指标水平最高,A组IMR值与HbAlc指标水平最低。究其原因是糖尿病患者HbAlc指标水平明显升高时机体血糖对内皮细胞的毒性显著增加,导致机体血管弹性严重下降,此时血液中的抗血小板聚集作用削弱明显,最终导致患者发生血栓,因此表示患者冠状动脉微循环的IMR值有所上升[13]。与糖化血红蛋白水平低的患者相比,糖化血红蛋白水平高的患者,出现冠状动脉微循环障碍的风险更高,这可能与高水平糖化蛋白容易引发炎性反应有关,因此本研究建议冠心病患者在经皮冠状动脉介入术后应当对自身糖化血红蛋白水平进行严格控制,并且在手术完成后按照医生的要求进行严格治疗,从而确保获得良好的预后。

此外,糖尿病组IMR值、HbAlc指标水平明显高于非糖尿病组IMR值、HbAlc指标水平。究其原因是糖尿病患者冠状动脉对钙离子、甲肾上腺素、起搏性心动过速等导致的血管扩张反应较非糖尿病患者冠状动脉轻,提示糖化血红蛋白水平上升会导致机体冠状动脉微循环的调节及平衡机制的明显下降[14]。同时使得黏附因子的表达上调,对单核细胞移入管壁吞噬氧化低密度脂蛋白胆固醇的过程产生明显促进作用,最终形成粥样斑块和泡沫状细胞,导致冠脉硬化的发生以及阻碍冠状动脉微循环。另外糖化血红蛋白水平可能会对冠状动脉微循环的自我调节机制下降产生影响,从而使得基础冠状动脉血流量出现下降的现象,同时减弱了冠状动脉的非依赖性扩血管作用和内皮依赖性扩血管作用[15]。而一氧化氮合成酶活性的下降对血管内皮释放产生抑制作用,内皮依赖性扩血管功能下降可能与此作用相关,最终发生了微循环障碍。由于波动性高血糖也会对血管的内皮功能造成损伤,因此应将患者的血糖调整在正常范围内,血糖控制的加强能够使得经皮冠状动脉术中发生冠脉微循环损伤的风险有效减少[16-17]。有研究[18-19]表明,仅适用药物治疗所能取得的疗效有限,尤其是既往有心肌梗死且血栓负荷较重的患者,因此在实施经皮冠状动脉术时本研究建议冠脉内使用血小板糖蛋白Ⅱb、Ⅲa受体拮抗剂,能够有效减少冠脉微循环阻塞,改善心肌灌注状况。本次研究具有一定的片面性,如选取例数较少及年限较短等造成样本数据具有一定的片面性,需要在往后的研究中不断完善[20-21]。

综上所述,控制Ⅱ型糖尿病患者血糖水平能够有效降低患者IMR值,即改善患者冠状动脉微循环阻力情况,临床医师发现患者HbAlc指标水平较高时应该密切关注患者冠状动脉情况,必要时实施治疗方案。