祁白菊基原考证及道地药材成因研究进展

杨雅坤, 崔清卓, 韩 伟, 陈 健, 肖 彤, 郑玉光, 李爱英, 赵京山,*

(1.河北中医学院药学院,河北 石家庄 050200;2.河北省高校中药组方制剂应用技术研发中心,河北 石家庄 050091)

菊花是中医临床常用中药,具有疏风清热、平肝明目、清热解毒的功效[1]。在长期的人工栽培中形成杭菊、怀菊、滁菊、亳菊、贡菊、祁菊、济菊、川菊八大品系[2]。祁菊作为河北省的道地药材之一,主产于安国市,安国古时称祁州,因此被冠以“祁”字,称为“祁菊”[3],是北方市场流通较大的菊花品种之一。目前,祁菊不是2020年版《中国药典》规定的药用菊花品种,历代本草对其记载较少,使之不被大众所熟悉。基于此,本文通过查阅地方志、现代研究和实地考察相结合的方法,对祁菊的基原和道地性成因进行考证研究,以期为药用菊花资源的开发利用和临床应用提供参考。

1 基原考证

《神农本草经》中记载菊花又名鞠华,列为上品[4]。明代以前的本草记载中未提及祁白菊。《河北药材》中记载:“菊花名药菊、白菊花,主要产地为安国县”[5]。河北安国所产菊花是指祁白菊。《中药大辞典》记载:“祁菊属白菊一类”[6]。《安国县志》记载,明清时期是药用菊花发展最盛的时期,安客堂与十三邦兴盛,怀邦和亳州邦分别带来质量极佳的怀菊和亳菊,同时多种药材的籽种秧苗和种植技术传入安国,因此药农开始尝试菊花药材的引种,经过自然和人工的选择,逐渐形成具有地域特性的菊花[7]。《祁州药志》记载,祁菊名白菊花,边花舌状而狭长,白色而微褐,长至1.2~1.7 mm,宽2~4 mm,心花筒状,筒口淡黄色,基部褐色,长至1~3 mm,占居中心而极稀少[8]。《祁州中药志》记载祁菊“头状花序排列成伞房状,顶生或腋生,外围舌状花白色、黄色、淡红色或偶有淡紫色,中央管状花黄色”[9],并有较为详细的植物形态图,见图1。

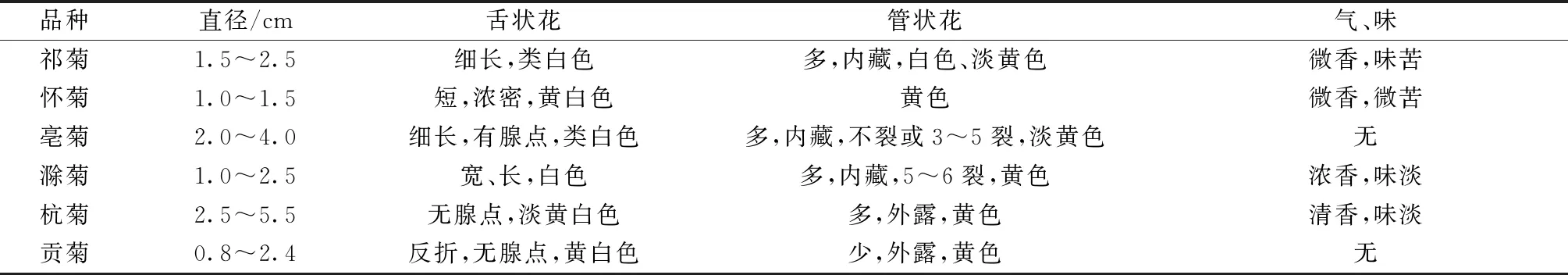

祁菊多年生草本,茎直立多分枝,高60~100 cm。叶互生有柄,叶片基部心形,边缘通常羽状深裂,裂片具有粗锯齿,总苞半球形的植物特征,外围舌状花白色、黄色,中央管状花黄色的特征。根据上述描述的祁菊形态特征,结合所附“祁菊花”图(图1)和实地考察河北中医学院(祁州校区)药材种植基地的祁白菊(图2),将2020年版《中国药典》中规定的5种药用菊花干燥头状花序进行比较,见表1,提示形态学鉴定祁菊的原植物是怀菊或亳菊。赵燏黄先生所著的《祁州药志》记载:“祁菊移植栽培于亳菊和怀菊”。现代文献将不同来源的菊花样品按基原归类,以木犀草素及木犀草苷作为基原判别最相关的特征成分组,验证实验中得出祁菊和亳菊聚为一类[10]。亳菊是由河南的怀菊向南移至亳州形成的[11-12],所以祁菊和怀菊、亳菊的形态较为相似。综上所述,祁菊来源于安徽的亳菊,但仍需进一步从基因水平对种质亲缘关系进行分析。

表1 菊花干燥头状花序比较

2 道地药材形成原因

2.1 自然条件 产地的自然条件是道地性的保障。药材的生产有一定的地域性,且产地与产量质量有着密切的关系。菊花喜温暖气候,但也耐寒,适宜在干燥向阳、排泄方便、肥沃疏松的土壤上栽培[13]。河北省安国市属于温带大陆性季风气候,四季分明,春季气温上升迅速且干燥多风,夏季高温多雨,秋季昼夜温差较大,冬季寒冷雨雪少。土壤肥力较高,主要是沙质和轻质土壤,植物种植灌溉全部使用水质良好的地下淡水。

实地调查发现,安国祁菊的生长环境通常是阳光充沛,白天温度高,夜间温度低,昼夜温差大,并常常伴随着水淹、干旱、紫外辐射及养分缺乏的胁迫。为应对逆境环境,祁菊在基因表达、信号传导、逆境蛋白形成等多水平、多环节发生变化来增加自身的适应性,呈现整体抗逆性[14-15]。现代研究通过克隆绿原酸合成途径中关键酶莽草酸羟基肉桂酰基转移酶(HCT)中的CmHCT1、CmHCT2基因,香豆酰基喹酸酯3′-单加氧酶(C3′H)中的CmC3′H1、CmC3′H2基因以及克隆黄酮合成途径中的关键基因类黄酮3′-羟化酶基因(F3′H),探究淹水胁迫对上述基因的表达和活性成分的影响,研究发现,花芽分化期的菊花经过淹水胁迫,其下游产物及活性成分的积累可以显著增加[16-17]。每年8月左右正值河北地区夏季多雨时节,祁菊不可避免地遭受一定程度的淹水胁迫,随之又面临干旱季节的影响,同时安国以中药材交易闻名,重工业不多,自然环境很少受到污染,因此祁菊阳光照射充足,接收的紫外线辐射较多。当祁菊面临这些环境胁迫时,常常会以抑制自身生长为代价消耗更多的代谢物质来增强自身的防御系统,不断合成和积累次生代谢产物,而大多药用植物的次生代谢产物往往是中药的药效活性成分[18]。然而环境不同诱导形成和积累的代谢产物也不同,只有在特定环境胁迫下才能促进中药积累特定次生代谢产物[19]。

由于引种的亳菊对安国环境的适应能力是相对的,祁菊对环境的适应也有一定的范围特征,其范围的界限就形成祁菊的道地产区。将祁菊引种到其他产区,它的性状可能发生一定的改变而影响其道地性。因此,河北安国独特的自然条件增强祁菊的药效成分,对其成为河北道地药材起着重要作用。

2.2 种质 种质是决定药材道地性的根本因素。祁菊的道地性在生物学角度可以认为是原植物的基因型及其所处环境共同影响的结果,即“表型=基因型+环境改变”[20]。祁菊不仅受环境中调控药用植物次生代谢物生源途径的各种生物因子的影响,同时其自身遗传对品质也起着决定性的作用。据上述基原考证可知,祁菊移植栽培于亳菊,王德群等[3]认为20世纪30年代河北安国引种亳菊,由于地理环境的差异形成了祁菊,因其品质优良,逐渐形成一定的种植规模,品种、质量稳定。亳菊的组织结构、功能和形态受安国当地环境的影响未达到成熟稳定的水平,因此产生变异。亳菊的新形态被认为是受基因和表观遗传所控制。不同等位基因对环境的灵敏度不同,亳菊通过识别外界环境信号对不同转录因子进行召集,激活转录产生不同的表现形式,从而适应新的生态环境[21]。在亳菊基因组DNA序列没有改变的情况下,基因的修饰和表达调控发生可遗传变化,如组蛋白修饰、非编码RNA和DNA甲基化等,已有研究表明,菊花的生长发育受DNA甲基化水平变异的影响[22]。祁菊性状特征和化学成分均受到与亳菊相同的基因或基因调控网络控制,两者虽具有相同的基因型,但在不同环境下产生了不同的表现形式,事实上祁菊具有的新特征增强了亳菊对环境适应能力[23],提高了亳菊的耐旱性和产量。

祁菊优良品质的形成是控制其性状表型的相关基因在安国独特环境下选择性表达的结果,基原物种亳菊通过调节其基因表达调控机制的平衡来增强对环境的适应能力,使祁菊具有更好的表型适应环境的变化。

2.3 种植管理加工方式 种植管理加工方式是道地性的重要因素。在自然环境和人工种植的选择下,药农种植栽培中注重药材的性、味和药效,淘汰质量低劣、药性不纯和药效不高的菊花品种,注意药材籽种和秧苗的选择、提纯复壮,使祁菊形成具有地域特性的菊花。《祁州中药志》中详细记载了安国人民如何栽植、采收、贮藏祁菊的过程。祁菊的栽培方法多为分株繁殖,也可扦插繁殖。分株繁殖可分为春栽和夏栽,药农将生长健壮的幼苗全根挖出,同时将茎叶割除,施加农家肥重新栽植于肥沃地块,以确保药材质量。轮作倒茬在当地是一种常见的种植方式,即同一块田地上按照一定的顺序在一定的年限内,轮换种植不同农作物的一种种植方法[24],如菊花-水稻轮作、菊花-玉米间作等。根系深浅不一的作物可以充分利用土壤中的养分和水分,同时上一轮作物分泌的杀菌素、生长素、信号素等化学物质也可能会直接或间接地影响下一轮作物的生长。这种通过模仿自然生态系统的种植方式,可以充分利用特定土地的资源来提高作物产量,使祁菊在混合种植中通过防御生态环境促进次生代谢产物的不断积累。

依据当地土地条件、肥力状况与天气情况,药农调配合理的种植密度,使祁菊通风好、光照充足、作业便利。菊花幼苗高30 cm左右时,选择晴朗天气“打顶”,随后追加农家肥,使其多发新枝,从而达到多花多产的目的。在6~8月之间,药农进行菊苗“摘心”,促进菊苗分枝和菊枝间生长的平衡,防止倒伏。据本地药农经验,栽种菊花要掌握“三栽,四平头,五、六分枝头,七、八多追肥,九月看花头”(数字指农历月份)的要领,即可丰产高产。

祁菊的加工方法与当地的自然环境、气候条件和药农的生产习惯紧密相连。安国地处平原,纬度较高,空气湿度小,霜期较早,菊花在田里易受霜害,采收时期短的影响,所以在农历九月上旬祁菊开放时采收,避免菊花因采收期不合理造成的药材质量下降。将采收后的菊花及时烘干入库,趁鲜用硫磺熏半天(每50 kg用硫磺0.25 kg)取出晒干,或在花半干时熏。使用少量的硫磺熏蒸使菊花外形较好,烘干时间短,且易于存放,绿原酸的含量较高[25],在贮藏过程中,祁菊的虫蛀、霉变程度最低[26]。

现在中药农业模仿作物农业,使用农药,大肥大水盲目追求产量,大量施肥虽然会提高中药材的产量,却减少了药材次生代谢产物的积累,影响中药材的有效成分。安国药农结合当地环境,在长期的实践中积累了丰富的生产经验,形成了一套约定俗成的操作规程,如通过轮作倒茬、使用农家肥和打顶摘花等传统方法确保产量,这不仅符合生态种植的要求、对环境也是一种保护,同时也增强了中药材的品质。

2.4 化学成分 道地药材可凭借其独特的化学成分表现出优异的治疗效果。2020年版《中国药典》以木犀草苷、3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸、绿原酸为评价菊花质量的标准之一。黄酮和苯丙素类化合物是菊花发挥药理药效作用的主要生物活性成分[27]。现代药理研究表明,黄酮类化合物是保护心血管的主要成分,绿原酸具有抗菌的作用。以“祁菊”为检索条件,查阅近年来各数据库的相关文献,研究祁菊样本与其他药用菊花化学成分的异同。贾凌云等[28]采用高效液相色谱法对八大主流菊花的木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷、绿原酸及芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷进行含量测定,结果显示,济菊(0.42%)和祁菊(0.39%)的绿原酸含量较高。米晓兰等[29]采用变异系数权重法联合模糊评判法和物元分析理论对不同采收期祁菊的有效成分含量进行综合评价,结果显示,祁菊各采收期的有效成分含量较高,均达到2020年版《中国药典》规定,另外祁菊与怀菊、贡菊、杭白菊、亳菊比较,整体质量在5种菊花中最好,其中总黄酮含量和3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸含量在所测菊花中最高,同时木犀草苷和绿原酸含量也处于较高水平[30]。目前,从菊花中分离得到56个黄酮类化合物,张晓媛等[31]首次从祁菊中获得3个黄酮类化合物,均有较好的药用价值。徐文斌等[32]对20批菊花药材进行比较分析,发现祁菊的挥发油含量超过2 mL/kg。瞿璐等[33]利用多种色谱法对祁菊的非药用部位进行研究,在祁菊叶中分离得到6个单体化合物,其中首次从菊属植物中分离得到icariside D1和苄醇-O-[β-D-吡喃葡萄糖-(1→6)]-β-D-吡喃葡萄糖苷。瞿璐等[34]还从祁菊秸秆中首次分离得到4-O-咖啡酰基奎宁酸、1,4-二咖啡酰基奎宁酸、3,5-二咖啡酰基奎宁酸甲酯和3,4-二咖啡酰基奎宁酸甲酯,可见祁菊的非药用部位也有较高的利用价值,能否利用非药用部位代替花序入药,扩大菊属植物的适用范围也是今后研究的方向。白雁等[35]从宏观上认为安徽、河南和河北所产亳菊、怀菊和祁菊,原药材各提取部位的谱图及红外谱图十分相似,其中木犀草素的含量和总挥发油的指标含量明显高于南方地区的菊花。

环境胁迫影响祁菊基因的表达,从而影响次生代谢产物的合成与积累,有利于道地药材的形成。夏季淹水胁迫使祁菊调控C3′H和HCT基因催化下游产物绿原酸的形成;调节F3′H基因的表达来调控下游产物木犀草素和木犀草苷的合成,在此过程中增强了药物活性成分的积累[15-16]。干旱胁迫使祁菊调整渗透调节物质含量和保护酶活性来提高抗旱性,适当的干旱可以提高挥发油的含量[36-37]。

综上所述,祁菊的绿原酸和黄酮等化合物具有较高的含量,使祁菊在抗菌活性、保护心血管上可能优于其他菊花,同时祁菊的挥发油含量较高,反映在感官上是祁菊有一种独特的味道,可广泛应用于茶饮中。无论是中药材的化学成分还是性状特征,均受到基因或基因之间相互作用的影响,祁菊道地性的成因归根到底是构成其基因调控网络调控的结果[38]。因此,还需进一步从遗传机制揭示基因之间的关系,深刻研究祁菊道地性的本质。

2.5 临床应用 道地药材具有广为人知的优良品质,在中医临床实践中广为使用。明、清时期安国十三邦兴盛,经济发展,祁州药市繁荣,各类药材交易不胜枚举,促进了祁菊的产生与发展。河北省及京津地区自古名医众多,明代安国王延辅、河间董教清、雄县赵律、清代玉田王清任、定县杨照藜、柏乡魏荔彤等,诸多燕赵名医在应用经典名方白菊花散(白菊花、绿豆皮、谷精草、夜明砂)、菊花通圣散(白菊花、滑石、石膏、黄芩、甘草等)、菊花辛夷散(白菊花、辛夷、包谷粉、滑石粉、冰片)等治疗疾病时,常使用祁菊替代白菊花入药,疗效显著。清朝光绪年间张仲元仅用“鲜菊花瓣”为慈禧拟的菊花延年膏方,深受慈禧太后的喜爱,使祁菊在宫廷中广为应用,后逐渐演变成菊花茶、菊花糕等。近代张锡纯因祁菊疏散风热力强,在古方马乳饮中以祁菊代替其他品种菊花治疗牙疳。祁菊在燕赵名医的广泛使用中证实其显著的药效,但由于不被大众所熟知,仅在河北地区部分用药,销量较低,导致药农的种植热情下降。

3 小结

祁白菊来源于亳菊,河北尤其是祁州特定的自然环境、优良的种质、药农的精心培育和选择以及独特的加工方式,造就了祁白菊的优良品质,在燕赵名医的广泛临床使用中提高了知名度,亳菊的特定基因是祁白菊产生优良表型的基础,安国适宜的生态环境推动了祁白菊表型的发展。但由于现有文献较少,部分内容有待进一步商榷,以期通过此文增强中医药界对祁白菊的认识,确保河北道地药材祁白菊的稳定发展,为加强祁白菊种质资源的保护、研究和开发利用提供参考。