1961—2020年河南省气候变化及其对气候生产力的影响

计舒怀

(1.信阳市气象局,河南信阳 464000;2.信阳市茶叶气象重点实验室,河南信阳 464000)

IPCC第六次评估报告指出,21世纪前20 a(2001—2020年)的全球表面温度比1850—1900年高0.99 ℃。2011—2020年的全球表面温度比1850—1900年高1.09 ℃[1]。在中国,近百年来陆地区域平均增温0.9~1.5 ℃[2]。气候变化改变了农业生产过程中的水热状况组合,从而直接影响农作物的气候生产力[3]。目前,有关气候生产力的时空变化及其影响的研究,已有不少成果出现。有学者利用气象数据,研究了中国区域植物生产力变化特征、时空变化、突变及周期特征[4-6]。区域尺度上,陕西省气候生产力均呈现微弱下降的趋势[7];而黑龙江省和上海市等地区气候生产力却呈现升高的趋势[8-9]。有学者研究了气候变化对气候生产力的影响,结果显示降水量是影响西北和东北地区气候生产力的主导因素[7-11],气温是三江源地区、长江中下游地区及福州地区气候生产力变化的主要限制因素[12-15]。还有学者分析了未来气候变化对气候生产力的影响,结果显示:未来的“暖湿型”气候有利于气候生产力升高,“冷干型”气候不利于气候生产力升高[16-17]。前人已对气候生产力的时空变化特征及其影响因素进行了大量的研究,这些研究大多定性评估了气候变化对气候生产力的影响。因此,本文利用1961—2020年河南省逐月平均气温与降水量资料,分析近60 a来河南省气候生产力的时空变化,并定量评估气候变化对气候生产力的影响及其区域差异,以期为河南省合理开发和充分利用气候资源,挖掘作物生产潜力等提供科学依据。

1 资料和方法

1.1 资料来源

所用资料为河南省分布相对均匀的15个站点1961—2020年逐月平均气温和降水量数据。该资料来源于中国气象数据网中国地面气候资料月值数据集(http://data.cma.cn/)。经检查后发现河南省15个站点的气象数据不存在缺失,连续性和整体性较好。

1.2 方法

1.2.1 气候生产力模型 气候生产力是指在最适宜的环境下,单位面积、单位时间由气候因素所决定的植物上限产量。考虑到资料易得和计算简便,采用Thornthwaite Memorial模型来估算该地气候生产力[18]。计算方法如下:

Pv=3 000[1-e-0.000 960 5(v-20)],

(1)

v=1.05R/[1+(1.05R/L)2]1/2,

(2)

L=300+25T+0.05T2。

(3)

其中,Pv为植物的气候生产潜力(kg/(hm2·a)),T为年平均气温(℃),L为年平均蒸发量(mm),v为年平均蒸散量(mm),R为年平均降雨量(mm)。

1.2.2 气温和降水贡献率计算 通过多元线性回归模型估算气温和降水对气候生产力变化的相对贡献率,具体做法是:首先对原始数据进行标准化处理;其次以气温和降水为自变量,气候生产力为因变量,对标准化后的序列进行回归分析,并计算回归系数;最后按照公式(4)~(6)计算气温、降水变化对气候生产力变化的贡献率[19]。

YS=aX1S+bX2S+c,

(4)

η1=|a|/(|a|+|b|),

(5)

η2=|b|/(|a|+|b|)。

(6)

式中,X1S、X2S分别为气温和降水标准化序列,YS为气候生产力标准化值,a、b分别为气温和降水回归系数,η1和η2分别为气温和降水变化对气候生产力变化的相对贡献率,c为常数。

1.2.3 R/S分析法 利用R/S分析法对河南省气温、降水及气候生产力变化进行预测。基本方法是,设置时间序列{x(t)},t=1,2,…,对于任意正整数τ≥1,

(7)

(8)

(9)

(10)

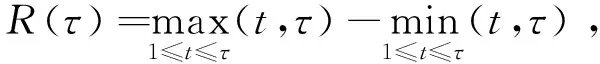

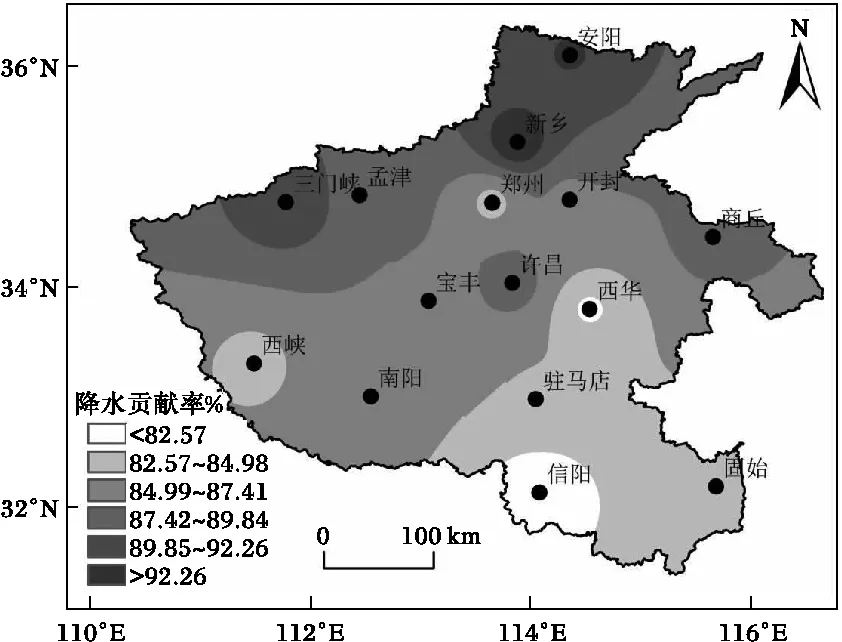

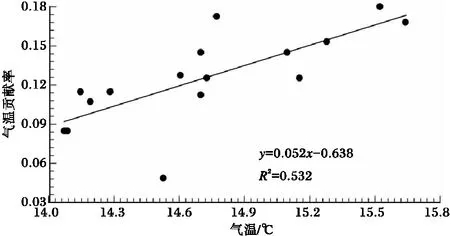

如果计算得出的比值R(τ)/S(τ)∝τH,则说明时间序列{x(t)},t=1,2,…,存在着Hurst现象,其中H称为Hurst指数,可以根据H来判断气温、降水和气候生产力变化趋势的持续性与反持续性。若0 1961—2020年河南省多年平均气温为14.8 ℃,最高值出现在2019年,为15.9 ℃,最低值出现在1984年,为13.6 ℃。空间上,河南省多年平均气温呈北低南高的特征。气温高值区出现在河南东南部地区,其中固始地区最高,为15.6 ℃;河南中部地区次之,气温多在14.5~15.0 ℃之间;北部地区气温相对较低,其中安阳多年平均气温最低,为14.1 ℃。 从图1可知,1961—2020年河南省年平均气温在波动中呈明显上升趋势,气候倾向率为0.23 ℃/10 a(95%的置信水平,下同),回归方程通过0.05的显著性水平检验。空间上,河南省15个站年平均温均呈上升趋势,其中93.3%的站点气候倾向率通过0.05显著性水平检验。由图2可看出,北部地区增温较明显,气候倾向率一般在0.3 ℃/10 a以上,其中郑州最大为0.39 ℃/10 a,通过了0.05的显著性水平检验;其次为西南部和东南部地区;中部较小,多在0.19 ℃/10 a以下,气候倾向率最小的站为许昌(0.04 ℃/10 a,未通过0.05显著性水平检验)。 图1 1961—2020年河南省气温(a)和降水(b)变化趋势 1961—2020年河南省年降水量平均值为750.8 mm,最大值出现在1964年,为1 111.2 mm;最小值出现在1966年,仅为466.7 mm。最大值最小值差值高达644.5 mm,降水的年际振荡剧烈。空间上,河南省年降水量大体上由东南向西北逐渐递减。东南部年降水量较多,其中信阳年降水量值最多,为1 095.0 mm;其次为河南中部地区,降水多在700~800 mm;河南西部、北部地区年降水量相对较少,其中三门峡地区最少,为553.8 mm。 近60 a河南省降水量在强烈波动中呈现出微弱下降的趋势,气候倾向率为-2.98 mm/10 a,未通过0.05的显著性水平检验。如图2所示,空间上,河南省年降水量变化呈显著的区域差异。86.7%站点的降水量呈减少趋势,多分布在西部和南部地区。其中西峡变化最大,气候倾向率为-17.31 mm/10 a;其次是信阳,气候倾向率为-16.37 mm/10 a;三门峡变化最小,气候倾向率为-0.81 mm/10 a。均未通过0.05的显著性水平检验。13.3%的站点呈增多趋势,多分布在河南东部地区,如西华和商丘,其中商丘的上升幅度最大,气候倾向率为15.27 mm/10 a,未通过0.05的显著水平检验。 图2 1961—2020年河南省气候(气温、降水)及气候倾向率空间分布(审图号为GS(2021)5448号) 由图3可知,河南省气候生产力变化呈显著的区域差异。80%的站点的气候生产力呈上升趋势,多分布在河南省东部和南部。其中河南省气候生产力气候倾向率最大为209.73 kg/(hm2×10 a),出现在商丘地区,通过了0.05的显著性水平检验;其次在西华地区,气候倾向率是158.57 kg/(hm2×10 a),通过了0.05的显著性水平检验;许昌的气候生产力气候倾向最小,为2.35 kg/(hm2×10 a),未通过0.05的显著性水平检验。20%的站点呈微弱下降趋势,多分布在西北地区,其中下降趋势变化最大的的站点是孟津,气候倾向率为-87.41 kg/(hm2×10 a)。 图3 1961—2020年河南省气候生产力及其气候倾向率空间分布(审图号为GS(2021)5448号) 由图4可知,河南省气候生产力在1961—2020年之间呈现微弱上升的趋势,气候倾向率为72.8 kg/(hm2×10 a),未通过0.05的显著性水平检验。与前人研究结果相比,总体趋势基本一致,但变化速率较前人研究偏高[22],研究时段不一致可能是气候生产力变化速率不同的原因。 图4 河南省1961—2019年气候生产力年际变化趋势 气候生产力变化主要受气温和降水的双重影响,降水对气候生产力的贡献率达到78.6%,气温为21.4%,降水贡献率远高于气温贡献率。前人研究指出,河南省气候生产力的空间分布与降水量的空间分布特征基本一致[23],降水量是影响气候生产力变化的主要因子[22-23],与本文的结论基本一致。由图5可以看出,河南省降水对气候生产力的贡献率存在区域差异,降水贡献率总体上呈由西北向东南递减的趋势。降水贡献率较大的地区为北部和西北部,大致在89%~95%之间,其中降水贡献率最大值出现在新乡,达95.1%,其次是安阳和三门峡,降水贡献率均为91.4%;中部地区降水贡献率大多在86%~89%之间;降水贡献率较小的地区为东南部,大多在84%以下,其中信阳降水贡献率最小,仅为82%。由于东南部处于暖温带,降水充足,年降水量多在900 mm以上,因而降水并没有成为农业气候生产力的限制性因素,此时河南东南地区气温相对较高,气温贡献率较大,降水贡献率相对较小。 图5 1961—2020年河南省降水贡献率的空间分布(审图号为GS(2021)5448号) 为进一步定量分析河南省气候变化对气候生产力的影响,以河南省15个站点1961—2020年的年平均气温(降水量)为自变量,以气温(降水)贡献率为因变量,采用一元线性回归法分析气温(降水)变化对气温(降水)贡献率的影响,结果见图6和图7。由图可见:在降水量不变的前提下,气温每升高1 ℃,气温贡献率就增加0.52%,通过0.05的显著性水平检验;在气温不变的前提下,降水每增加100 mm,降水贡献率就减少-1.52%,回归方程通过0.05的显著性水平检验。上述分析表明,在河南现有情况下,越是年平均气温高的地方,气温对气候生产力的贡献率越大;越是年降水量大的地方,降水对气候生产力的贡献率越小。 图6 1961—2020年河南省气温变化对气温贡献率变化散点图(直线为拟合线,下同) 图7 1961—2020年河南省降水变化对降水贡献率变化散点图 为了更直观地了解未来气候变化对河南省气候生产力的影响,利用R/S分析法对河南省气候和气候生产力变化进行预测。R/S分析结果表明:1961—2020年河南省年平均气温的Hurst指数为1.00,表明年平均气温变化具有很强的持续性,未来变化趋势可能会持续上升;年降水量的Hurst指数为0.43,接近0.5,不确定性大,表明了该地区近60 a来年降水量具有较弱的反持续性,未来变化趋势可能为增多趋势;气候生产力的Hurst指数为0.58,表明了未来气候可能趋于暖湿,气候生产力未来可能继续呈上升趋势。1971—2020年,河南省年平均气温和气候生产力的Hurst指数为1.00和0.59,与1961—2020年河南省Hurst指数基本一致,说明了未来河南省年平均气温和气候生产力的持续性不变。1991—2020年河南省年平均气温和气候生产力的Hurst指数为0.74和0.57,年降水量的Hurst指数则为0.49,说明从30年尺度看,未来河南省年平均气温的持续性减弱,降水量的不确定性增大。由上述分析可知河南省年平均气温和气候生产力的Hurst指数在不同时间尺度内均呈上升趋势,其中年平均气温的变化具有很强的持续性,而年降水量和气候生产力的变化不确定性较大。河南省未来可能会向“暖湿型”气候演变,气候生产力也可能会提高。 分析了过去60 a河南省年平均气温、年降水量和气候生产力的时空变化特征,并定量评估了气候变化对气候生产力的影响。并利用了R/S分析法预测河南省未来气候和气候生产力的变化。主要得出以下结论。 (1)近60 a河南省气候呈“暖干”趋势,年平均气温呈显著上升趋势,气候倾向率为0.23 ℃/10 a,东北地区增温明显;降水量在剧烈波动中呈微弱减少趋势,气候倾向率为-2.98 mm/10 a,东部地区降水变动较大。 (2)1961—2020年河南省的气候生产力的气候倾向率为72.8 kg/(hm2×10 a),上升趋势微弱。河南省80%地区的气候生产力呈增加趋势,其中上升较快的地区主要分布在东部。 (3)河南省气候生产力变化主要受气温和降水的影响,降水贡献率远大于气温贡献率,是影响河南省气候生产力变化的主导因素。空间上,河南省东南部降水充足,气温相对较高导致该区域内降水贡献率较小。 (4)在现有降水的条件下,气温升高对气温贡献率的影响起到正效应;在现有温度的条件下,降水增加会导致该区域内降水贡献率减弱。在水分适宜的情形下,气温的升高有利于农业生产,也将会提升区域农业气候生产力。 (5)1961—2020年河南省年平均气温、年降水量和气候生产力的Hurst指数分别为1.00、0.43和0.58。在过去的60 a中,河南省年平均气温和气候生产力呈现出上升趋势,年降水量则呈现出不显著减少趋势,未来气候可能趋于暖湿,气候生产力可能继续呈上升趋势,年降水量和气候生产力不确定性较大。2 结果与分析

2.1 气候变化特征

2.2 气候变化对气候生产力的影响

2.3 未来气候变化对气候生产力的影响

3 结论与讨论