辅助喂养东北林蛙的初步研究

崔铁花, 姚旭东, 勾天兵, 张士俊, 邹建军, 徐太成

(1. 吉林省林业科学研究院, 吉林 长春 130033; 2. 靖宇县三道湖镇浆源林蛙养殖场, 吉林 白山 135200)

以往对于封沟生态养殖东北林蛙(Ranadybowskii)模式下的相关技术研究,大多集中在繁殖期,希望通过提高孵化率、蝌蚪存活率和变态率实现扩大养殖幼蛙群体数量,而对东北林蛙森林生活期的研究很少[1,2]。实践证明,仅仅扩大繁殖期幼蛙群体数量无法从根本上解决产量低的问题,因为受林地昆虫资源所限,单位面积林地载蛙量也是有一定上限的,如何提高东北林蛙适口昆虫数量,进而提高林地载蛙量是解决东北林蛙产量低的根本所在。因此,开展人工辅助喂养东北林蛙试验研究是十分必要和具有现实意义的。

1 材料与方法

1.1 试验材料

完成变态的幼蛙、2日龄蝇蛆、蟋蟀若虫、无纺布、鸡蛋托盘、塑料膜。

1.2 试验方法

1.2.1 试验区铺设

为了方便调查,准确检验试验效果,试验区建在靖宇县浆源林蛙养殖场内一处四周敞开仅留顶棚的大棚内。在棚内按规格2 m×1 m(2 m2)划分12个喂养小区,每个喂养小区用塑料膜围成高80 cm的辅助喂养东北林蛙试验格。

1.2.2 喂养处理

在每个喂养格内投放50只刚完成变态的东北林蛙幼蛙。

喂养处理分为用蝇蛆喂养、蟋蟀喂养、蝇蛆和蟋蟀混合喂养,对照处理为不喂养,每种喂养处理重复3次。

用蝇蛆喂养方法:在喂养格内开倒三角形喂食沟,将无纺布铺在沟内作衬底,在沟内投放2日龄蝇蛆,投放后在喂食沟上面用新鲜蒿草覆盖,每日检查喂食沟内蝇蛆剩余情况,做到及时补充。用蟋蟀喂养方法:在喂养格内直接放置2个带有蟋蟀幼虫的鸡蛋托盘,每2 d换1次托盘,以确保食饵供应。用蝇蛆和蟋蟀混喂方法:将蝇蛆喂养和蟋蟀喂养2种方法结合,用于同一组处理的饲养格内。不进行辅助喂养作为对照。

试验自7月10日开始,每天检查各喂养处理的东北林蛙存活情况,统计喂养格内死亡只数,直至各处理组的幼蛙全部死亡。

2 结果与分析

2.1 各喂养组东北林蛙死亡率走势

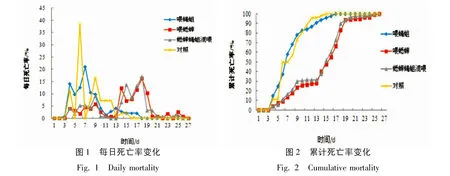

为了直观反映试验期间各喂养组东北林蛙死亡率走势,用东北林蛙每日死亡率和累计死亡率作折线图,见图1、图2。

从出现死亡高峰期看(见图1),对照组和喂蝇蛆组较高死亡率集中在4~9 d,对照组最高单日死亡率出现在第6 d,达38.4 %,喂蝇蛆组最高单日死亡率出现在第7 d,达21.0 %,验证了幼蛙饥饿状态下死亡高峰期出现在6~8 d[1];喂蟋蟀组和蝇蛆蟋蟀混喂组较高死亡率集中在14~19 d,最高单日死亡率均出现在第18 d,分别为16.2 %和17.0 %。

从累计死亡率走势看(见图2),从第6 d开始各组累计死亡率走势出现明显变化,对照组和喂蝇蛆组死亡率急剧上升,到第13 d对照组与喂蝇蛆组累计死亡率达90 %以上;蝇蛆蟋蟀混喂组和喂蟋蟀组第13 d时累计死亡率在30 %左右,此后进入第二个死亡加剧高峰期,直至第19 d累计死亡率达90 %以上。

从图1和图2可以整体看出,投放蝇蛆组喂养效果不明显,其原因是东北林蛙适宜在湿度较高的环境下生存,在该试验封闭条件下喂养格内无植被、湿度低,当环境湿度较低时东北林蛙具有强烈的外逃性,总是沿着塑料围障边缘活动,隐匿在围障底边与土壤接触的缝隙中,很少接触到喂食沟里的蝇蛆,投放蝇蛆助养效果不理想。而投放蟋蟀组和蟋蟀蝇蛆混喂组喂养效果较明显,其原因是蟋蟀活跃度好,在喂养格内四处跳跃,围障与地面接触的缝隙间也是蟋蟀活动场所,有利于幼蛙直接捕食到,辅助喂养幼蛙效果比较理想。

2.2 差异比较

根据死亡率走势,选取累计死亡率走势出现明显变化的6~12 d内死亡情况进行差异比较,将4个喂养处理组每日死亡率进行秩和检验,结果用秩和平均值表示,累计死亡率采用卡方检验做差异比较,见表1。

表1 6~12 d内死亡率差异比较

从表1中可以看出,4组喂养处理在该时段平均死亡率差异不显著,H=7.508,P=0.057;4组喂养处理在该时段累计死亡率存在显著差异,X2=169.546,P=0.000<0.05,对照组累计死亡率显著高于喂蝇蛆组、喂蟋蟀组、蝇蛆蟋蟀混喂组。

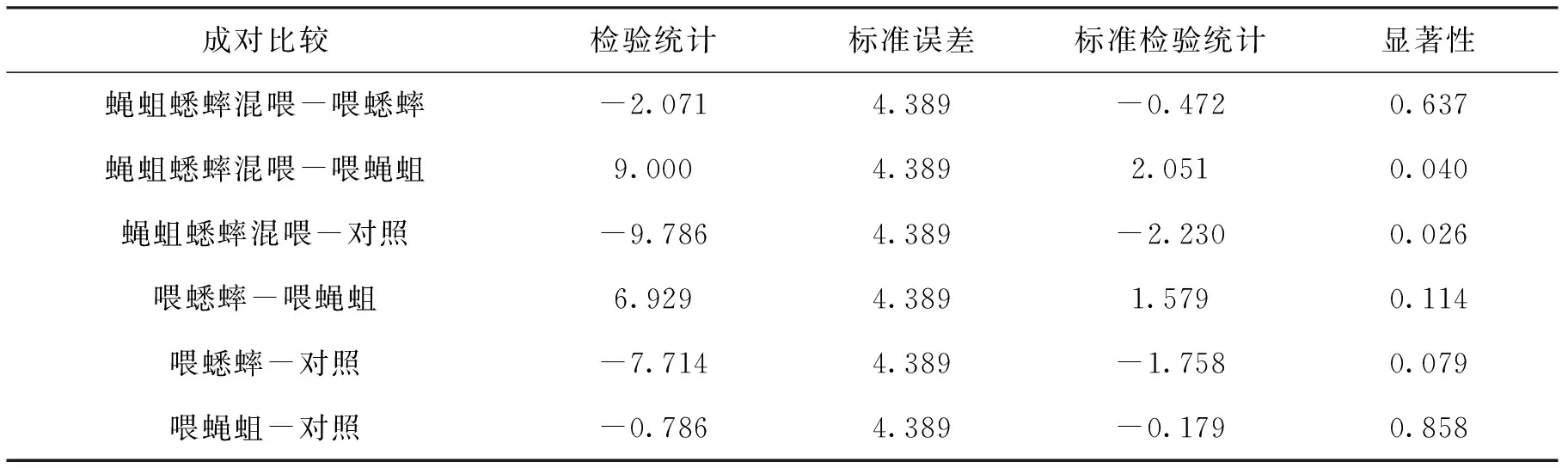

确定各试验组的累计死亡率显著低于对照组后,使用非参数检验法对6~12 d内不同组别的每日死亡率进行成对比较,检验结果见表2。

表2 每日死亡率不同组别的成对比较

通过多重比较得出,喂蝇蛆组平均死亡率显著高于蝇蛆蟋蟀混喂组(P=0.040<0.05),对照组平均死亡率显著高于蝇蛆蟋蟀混喂组(P=0.026<0.05),其他各组间不存在显著性差异。

通过差异比较看出,完成变态的幼蛙在关键的6~12 d时间段内,进行辅助喂养是有效果的,以蝇蛆和蟋蟀混喂组最佳,其次是蟋蟀喂养组,再次是蝇蛆喂养组。

3 结论与讨论

利用适口活饵对幼蛙进行辅助喂养,能够提高幼蛙存活率,尽管试验采用喂养格内的圈养方式,微环境也不利于东北林蛙生活,在影响幼蛙存活的6~12 d关键时间段内,辅助喂养的较对照总体上效果明显。

用蝇蛆喂养在该试验条件下效果不太理想,主要是受东北林蛙的生活习性、环境封闭且湿度小等因素的影响。如果在养蛙场开放的环境下,采用2日龄蝇蛆进行辅助喂养,帮助变态幼蛙适应并度过陆地生活期,对提高幼蛙存活率是有效的[3];用蟋蟀若虫作为辅助喂养饵料即使在该试验环境下也能有效提高幼蛙存活率。

用蝇蛆和蟋蟀混喂效果好于其他组,在生产实践中可以在变态池附近幼蛙入林必经途中,挖一条隔离沟投放蝇蛆,隔离沟呈倒三角形,在沟内铺放无纺布(无纺布用于防止蝇蛆爬走,在雨天还可将多余水分渗出)[4],在变态池四周放置带有蟋蟀若虫的托盘,2种喂养措施同时实施将会提高幼蛙入林期间的存活率。

有条件的养蛙场可以增加蟋蟀若虫的繁殖量,将投放措施向林内延伸,蟋蟀成虫也是2龄以上东北林蛙的适口活饵,而且适当增加林内蟋蟀数量不会造成生态危害。