创伤后成长与创伤后应激障碍症状相关性研究

梁郁驰 邱春雨 容天庆 梁超胜

创伤后应激障碍主要是指个体在面对异常强烈的精神应激时,例如交通事故、自然灾害等意外事故后,所表现出的应激相关障碍[1]。创伤后应激障碍是创伤和应激相关障碍中临床表现严重、预后不佳及可能会出现脑损害的一类应激障碍[2]。创伤后应激障碍症状主要包含回避、警觉及再体验三种类型[3]。创伤后成长主要是指在发生创伤性负性事件或情境事情后多体验到的心理方面的正性改变[4-5]。伴随临床对创伤后心境研究的不断深入,有研究指出,创伤后应激障碍会促进创伤后成长[6]。但目前临床在该方面尚未形成统一结论,在一定程度上限制对创伤后患者心境的干预。为此,本研究选择2019 年1 月-2020 年12 月茂名市第三人民医院收治的66 例患者进行研究,在对其分别采用创伤后成长量表和创伤后应激障碍筛查量表开展调查后,分析两者之间相关性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年1 月-2020 年12 月本院收治的66 例创伤后应激障碍患者。纳入标准:(1)全部患者均意识清晰;(2)存在正常的语言表达和沟通能力。排除标准:(1)有躯体形式障碍;(2)存在情感性精神障碍。采用创伤后成长量表和创伤后应激障碍问卷对66 例患者开展调查。男36 例,女30 例;年龄40~80 岁,平均(69.07±5.21)岁。本研究经医学伦理委员会审核通过,患者知情同意。

1.2 方法

1.2.1 开展一般资料调查 使用本院自制的调查问卷对全部患者一般资料进行评估,主要包含年龄、性别、学历等。研究人员统一发放调查问卷及量表,由患者自行填写,填写结束后当场收回,问卷回收率为100%。

1.2.2 开展创伤后成长评定量表调查 创伤后成长使用PTGI 调查问卷,该量表包括与他人的关系(7 个条目)、新的可能性(5 个条目)、精神改变(2 个条目)、个人力量(4 个条目)、对生活的欣赏(3 个条目)5 个维度,共21 个条目,每项得分0~5 分,最终得分越低则代表创伤后成长越少,Cronbach’sα 系数为0.874,信度系数为0.932[7]。研究人员统一发放调查问卷及量表,由患者自行填写,填写结束后当场收回,问卷回收率为100%。

1.2.3 开展创伤后应激障碍症状问卷(PCL-C)调查 该问卷主要是指用于判断创伤后应激障碍症状程度,主要包含高警觉、回避症状及再体验共3 个维度,17 项内容,其中高警觉包含5 项内容,回避症状包含7 项内容,再体验包含5 项内容[8]。使用原始分计分方式,1 分表示从不,2 分表示轻度,3 分表示中度,4 分表示较重,5 分表示严重。得分在17~85 分,最终得分越高则表示患者出现创伤后应激障碍可能性越大,得分≥38 分提示创伤后应激障碍症状阳性。该量表总体效度系数为0.911,信度系数为0.908。研究人员统一发放调查问卷和量表,由患者自行填写,填写结束后当场收回,问卷回收率为100%。

1.3 观察指标及判定标准(1)分析入院后患者创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分情况。(2)对比不同特征患者创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分。(3)分析创伤后成长与创伤后应激障碍症状之间关联性。(4)比较患者出院时及出院后2 个月时其创伤后应激障碍症状及创伤后成长得分情况。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用()表示,两组间比较采用t检验,多组比较采用方差检验;计数资料用率(%)表示,组间比较采用χ2检验;相关性检验采用Pearson 相关性分析。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者入院后创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分情况分析 入院后66 例患者创伤后应激障碍症状总分是(54.42±7.70)分,其中高警觉得分是(17.62±3.87)分,回避得分是(20.86±4.13)分,再体验得分是(15.78±3.02)分。创伤后成长总分是(65.20±3.62)分,其中对生活的欣赏得分是(10.65±1.22)分,精神改变得分是(7.47±0.16)分,个人力量得分是(12.20±2.66)分,新的可能性得分是(15.03±4.25)分,与他人的关系得分是(19.85±3.65)分。

2.2 不同特征患者创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分比较 不同性别、年龄、学历患者的创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 不同特征患者创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分比较[分,()]

表1 不同特征患者创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分比较[分,()]

2.3 创伤后成长与创伤后应激障碍症状之间关联性分析 经Pearson 相关性分析,对生活的欣赏、精神改变、个人力量、新的可能性及与他人的关系与回避、再体验评分均为负相关(P<0.05),见表2。

表2 创伤后成长与创伤后应激障碍症状之间关联性分析

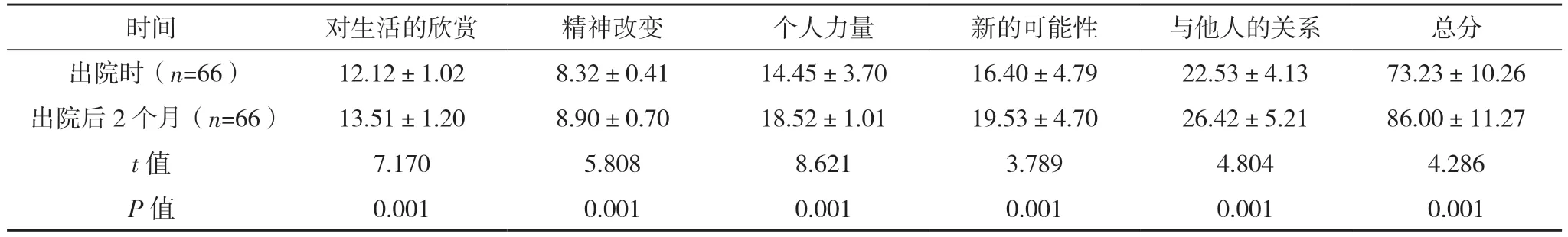

2.4 患者出院时及出院后2 个月时创伤后应激障碍症状及创伤后成长得分比较 出院时患者在对生活的欣赏、精神改变、个人力量、新的可能性、与他人的关系得分及总分方面均高于出院后2 个月,在高警觉、回避、再体验得分及总分方面均低于出院后2 个月,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3、4。

表3 患者出院时及出院后2个月创伤后成长得分比较[分,()]

表3 患者出院时及出院后2个月创伤后成长得分比较[分,()]

表4 患者出院时及出院后2个月创伤后应激障碍症状得分比较[分,()]

表4 患者出院时及出院后2个月创伤后应激障碍症状得分比较[分,()]

3 讨论

患者在遭受疾病等重大创伤后,通常会发生心理创伤,进而出现恐惧、抑郁及焦虑等临床症状。尽管患者在实施心理护理等干预措施后会形成良好、积极的应对态度,但是在长期进行药物治疗和社会的冷漠态度下,极易发生警惕性高、麻木等[9]。因此,对于创伤后患者,要求护理人员需从多个角度和不同时期来对其心理状态进行评估、干预,协助其积极调整心态[10]。

对于病情严重的患者而言,病情严重损害机体的器官功能,患者一时无法接受,创伤后应激障碍更明显。患者在疾病早期会出现明显的创伤后应激障碍症状,另外在不良心理体验中也可形成正性的心理变化,有创伤后成长。创伤后成长产生在个体发生创伤后的心理冲突及忍受痛苦的条件下,患者在遭受疾病创伤后,在心理调适、生活感悟及设定人生目标等方面存在积极影响,使其重新建立对机体康复的信念[11-12]。不同性别、年龄、学历患者的创伤后应激障碍症状和创伤后成长得分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。分析结果可知,男性、年龄<50 岁和较高学历人群在社会、家庭方面有更高责任感,对于患病现状以积极的心态面对,并在短时间内适应患病后的生活,进而促进机体康复,使其更快地回归社会家庭[13]。通过本研究发现,对生活的欣赏、精神改变、个人力量、新的可能性及与他人的关系与回避、再体验评分均为负相关(P<0.05),提示创伤后成长情况越良好,其应激障碍症状越轻微。分析可知,创伤后成长重在患者对自身健康负责,一方面有利于其积极调整适应疾病的心理状态,另一方面还可使其在治疗及疾病共存的情况下,改善对疾病的认知,并实施一定应对措施[14]。患者创伤后成长能力越高,应激症状即可得到更快恢复,对疾病治疗产生积极影响。因此要求在患者治疗及康复的过程中,需要重点关注其心理障碍行为,强化创伤后成长正性作用[15]。出院后2 个月时患者创伤后应激障碍症状得分低于出院时,创伤后成长得分高于出院时,差异均有统计学意义(P<0.05)。分析结果可知,伴随时间的推移,患者创伤后成长得分有明显升高。成长属于一个积累的过程,患者在疾病治疗及康复过程中,通过持续不断地进行心理调适、改变生活感悟、认识自我力量以及设定人生目标,进而形成积极的成长模式,为消除应激障碍提供条件[16-17]。

综上所述,患者在面对创伤后会出现较多心理应激症状,并且随着积极抗争的开展,会出现心理成长。因此,需要从促进心理成长角度采取有效的措施,对患者心理状态进行有效干预。