4C护理模式在改善脑梗死患者肢体运动功能 及生活自理能力的效果分析

侯璧澄

(丹阳市中医院 心脑血管科,江苏 丹阳 212300)

0 引言

脑梗死即多种因素所致局部脑组织血液供应不足,致使脑组织出现缺血缺氧性病变坏死,以神经功能缺失为主要表现[1]。脑梗死具有致残率、死亡率均高的特征,预后难度大,易伴随肢体运动功能障碍,生活自理能力明显降低,自我感受负担加剧,影响疾病转归,生活质量随之降低[2-3]。因此,加强对脑梗死患者的护理干预尤其关键,通过改善肢体运动功能,提升生活自理能力,从而提升患者预后水平[4]。现阶段,临床关于脑梗死患者的护理工作以常规措施为主,缺乏协作性与全面性,难以满足患者康复需求[5]。4C护理模式基于奥马哈护理理论发展而来,集协调性、全面性、协作性及延续性特征为一体,强调为患者提供专业护理服务,提高护理工作质量,增强患者行为能力及康复意识[6]。4C护理模式现已应用于多种慢性疾病患者中,并取得显著效果,但在脑梗死患者中的应用资料鲜有报道[7]。近年来,本院于脑梗死患者中加强4C护理模式,为分析该护理方案对患者肢体运动功能及生活自理能力的影响,此次收集2019年5月至2021年5月本院心脑血管科收治的100例脑梗死患者展开研究,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2019年5月至2021年5月本院心脑血管科收治的1 0 0例脑梗死患者,根据电脑数字表法进行随机分组,各5 0例。对照组2 3例女性与27例男性;年龄51~68岁,平均(58.96±2.30)岁;病程7~29d,平均(1 3.5 6±2.0 7)d;文化程度:2 5例小学,15例初高中,10例大专及以上。观察组2 4例女性与2 6例男性;年龄50~69岁,平均(59.12±2.35)岁;病程8~30d,平均(13.63±2.11)d;文化程度:24例小学,14例初高中,12例大专及以上。纳入标准:(1)病情满足《中国脑血管病防治指南(节选)》中“脑梗死”相关标准[8],经影像学检查后确诊;(2)年龄18~70岁;(3)入院治疗后病情处于稳定状态;(4)预计生存期>6个月;(5)既往语言、读写、听力与理解能力均正常;(6)已签署知情同意书。排除标准:(1)既往认知功能、运动功能障碍;(2)精神障碍;(3)并发恶性肿瘤;(4)合并传染性疾病;(5)合并严重性器官功能障碍。研究获得医院医学理论学会的批准,两组资料进行组间比较,结果差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组展开常规护理,即给予患者及其家属介绍脑梗死相关知识,加强日常生活指导、饮食干预与用药指导,密切监测病情状况,协助展开康复训练,出院时制定随访、复诊计划,嘱咐患者按时回院复查,每2周进行1次电话随访,每月展开1次门诊复查,连续6个月,了解患者康复情况,提供针对性指导。于此基础,观察组予以4C护理模式:(1)协调性。由科室护士长(1名)、主任医师(1名)、主管护师(2名)与责任护士(3名)共同组建起护理团队,护士长任组长,组织成员进行培训,内容包括脑梗死发病机制、康复途径、4C护理理论及护理方法等,考核合格后上岗,小组成员相互配合与协作。(2)全面性。以社会心理、生理、环境以及健康状态等为出发点,小组成员对患者各方面存在的问题作客观评估,结合患者具体情况,制定个性化护理干预方案。出院前日,通过奥马哈系统框架对患者住院期间的护理干预情况作个案评估,创建延续性护理档案,制定康复计划,了解患者对于康复及延续性护理的期待,共同讨论后制定护理目标。(3)协作性。出院前,指导患者及家属添加病友微信群,关注科室公众号,将患者病历档案传送给患者。加强医护患沟通,鼓励患者及其家属通过微信平台、电话热线等形式与护理人员进行交流,及时反馈患者情况,根据其康复水平,予以提供专业指导,督促患者坚持进行康复训练。(4)延续性。制定随访计划,出院后1d时,由主管护师对患者进行随访,了解护理工作落实情况与效果;出院后2~4周,由责任护士予以入户随访,1次/周;出院后2~6个月期间,由责任护士予以电话随访,1次/月,及时了解患者情况,更新电子病历档案,为患者提供康复指导。

1.3 观察指标

护理前、末次随访时,对两组如下指标进行评估。(1)肢体运动功能。通过Fugl-Meyer评分系统进行,含2个部分,即上肢部分(FMA-UE)与下肢部分(FMA-LE),FMA-UE部分用以估上肢运动功能情况,总分是66分,FMA-LE部分用以估下肢运动功能情况,总分34分,量表的总分是100分,患者分数及其肢体运动功能正相关[9]。(2)自我感受负担。通过汉化修订版自我感受负担量表(SPBS)予以评估,含3维度:情感(5条目)、身体(3条目)及经济(2条目),共10条目,从“从不”~“总是”以1~5分计,总分10~50分,患者分数及其自我感受负担程度正相关[10]。(3)生活自理能力。通过Barthel指数与日常生活能力(ADL)评分予以评估。其中,Barthel指数含10个评分项,总分100分;ADL表含10个评分项,总分100分,患者分数及其生活自理能力正相关[11-12]。(4)生活质量。通过健康生活量表简表(SF-36)予以评估,该表含8个维度,即生理职能、生理机能、健康状况、机体疼痛、社会功能、情感职能、精神健康、活力,前4维度的评分转换成为标准生理组分,后4维度的评分转换成为标准心理组分,各组分均值为50分,患者得分及其生理、心理健康水平正相关[13]。

1.4 统计学分析

2 结果

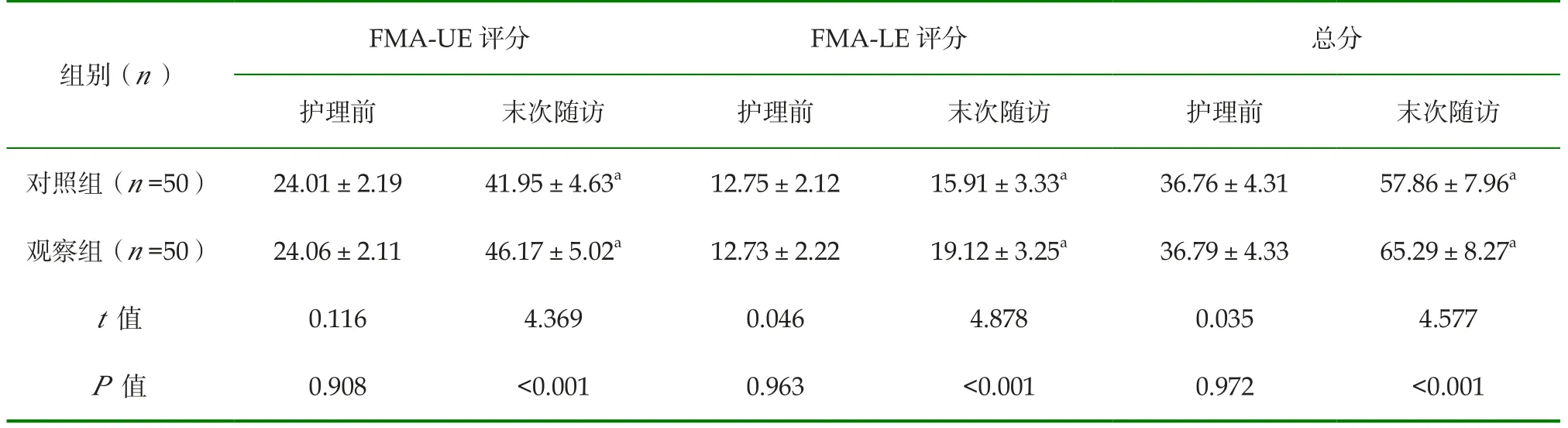

2.1 肢体运动功能

护理前,两组患者的肢体运动功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);末次随访时,两组患者的肢体运动功能得到改善,且组间进行比较,观察组Fugl-Meyer系统评分高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组肢体运动功能对比(±s,分)

表1 两组肢体运动功能对比(±s,分)

注:a与本组护理前比较P<0.05。

FMA-UE评分 FMA-LE评分 总分组别(n)护理前 末次随访 护理前 末次随访 护理前 末次随访对照组(n=50) 24.01±2.19 41.95±4.63a 12.75±2.12 15.91±3.33a 36.76±4.31 57.86±7.96a观察组(n=50) 24.06±2.11 46.17±5.02a 12.73±2.22 19.12±3.25a 36.79±4.33 65.29±8.27a t值 0.116 4.369 0.046 4.878 0.035 4.577 P值 0.908 <0.001 0.963 <0.001 0.972 <0.001

2.2 自我感受负担

护理前,两组患者的自我感受负担程度比较,差异无统计学意义(P>0.05);末次随访时,两组患者的自我感受负担得到缓解,且组间进行比较,观察组SPBS得分低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组自我感受负担对比(±s,分)

表2 两组自我感受负担对比(±s,分)

注:a与本组护理前比较P<0.05。

情感 身体 经济 总分护理前 末次随访 护理前 末次随访 护理前 末次随访 护理前 末次随访对照组(n=50)20.15±3.01 17.12±2.36a 9.03±1.87 6.99±1.12a 7.72±1.13 5.20±0.86a 36.90±6.01 29.31±4.34a观察组(n=50)20.17±3.00 14.65±2.11a 9.05±1.90 4.51±1.07a 7.75±1.08 4.01±0.72a 36.97±5.98 23.17±3.90a t值 0.033 5.517 0.053 11.321 0.136 7.502 0.058 7.441 P值 0.974 <0.001 0.958 <0.001 0.892 <0.001 0.954 <0.001组别(n)

2.3 生活自理能力

护理前,两组患者的生活自理能力水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);末次随访时,两组患者的生活自理能力水平得到提高,且组间进行比较,观察组Barthel评分与ADL评分高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组生活自理能力对比(±s,分)

表3 两组生活自理能力对比(±s,分)

注:a与本组护理前比较P<0.05。

Barthel 指数 ADL评分护理前 末次随访 护理前 末次随访对照组(n=50) 44.01±6.12 62.71±7.63a 43.13±5.95 60.86±7.21a观察组(n=50) 44.95±6.15 72.55±10.26a 43.10±6.01 69.33±8.30a t值 0.766 5.442 0.025 5.448 P值 0.445 <0.001 0.980 <0.001组别(n)

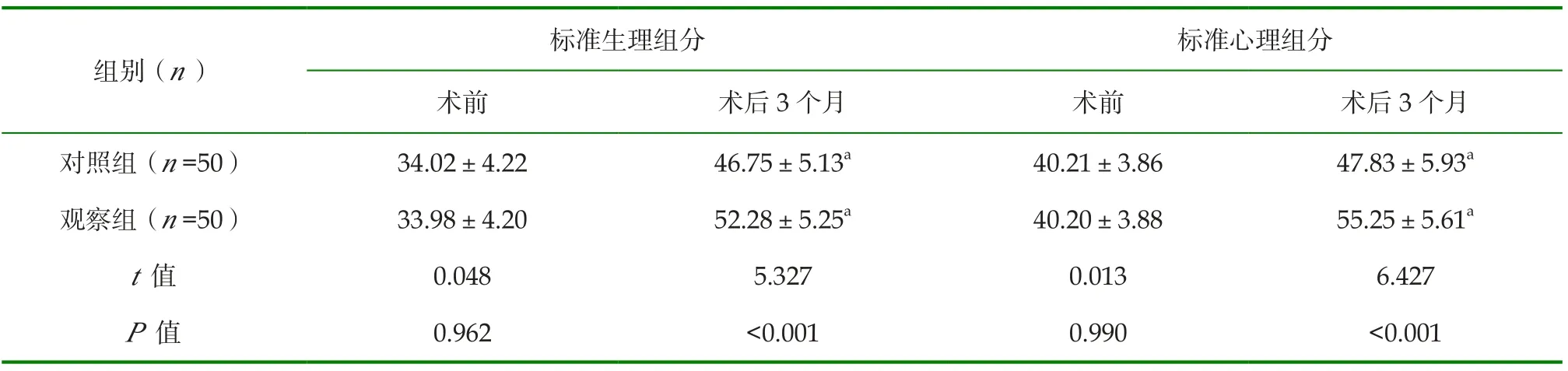

2.4 生活质量

护理前,两组患者的生活质量比较,差异无统计学意义(P>0.05);末次随访时,两组患者的生活质量得到提高,且组间进行比较,观察组SF-36得分高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组生活质量对比(±s,分)

表4 两组生活质量对比(±s,分)

注:a与本组护理前比较P<0.05。

标准生理组分 标准心理组分术前 术后3个月 术前 术后3个月对照组(n=50) 34.02±4.22 46.75±5.13a 40.21±3.86 47.83±5.93a观察组(n=50) 33.98±4.20 52.28±5.25a 40.20±3.88 55.25±5.61a t值 0.048 5.327 0.013 6.427 P值 0.962 <0.001 0.990 <0.001组别(n)

3 讨论

近年来,脑梗死发生率逐年升高,且呈现出年轻化趋势,已成为影响国民健康的一种主要病症[14]。随着国内医疗技术进一步发展与完善,脑梗死病死率已得到有效控制,但存活患者大多存在多种后遗症,包括肢体运动功能障碍、生活能力丧失等,导致患者心理压力增加,自我感受负担加剧,直接影响生活质量。因此,对于脑梗死患者,在积极治疗的同时,还需重视专业护理工作的展开,以改善疾病预后。现阶段,脑梗死患者中的常规护理措施多围绕疾病治疗为主,不仅忽视了患者多方面的综合性需求,而且忽视了护理工作的延续性,效果有限,如何进一步促进脑梗死患者病情转归成为重要研究课题[15]。

4C护理模式为新型护理干预措施,将为患者提供持续性护理服务作为基础与出发点,可有效提升干预工作质量。本次研究将4C护理模式应用于脑梗死患者中,结果发现观察组患者的Fugl-Meyer评分系统得分高于对照组,而SPBS得分则低于对照组(P<0.05),提示4C护理模式在脑梗死患者中的应用有助于改善其肢体运动功能,缓解自我感受负担。4C护理模式基于奥马哈护理理论发展而来,通过对患者综合性情况作全面评估,制定针对性干预计划,确保护理工作的连续性,并加强医护患间的亲密合作,于患者住院期间、出院后均提供专业照护服务,同时加强定期随访工作,实时了解患者康复情况,指导展开并有效落实康复训练,有助于改善患者病情程度,促进肢体运动功能恢复。不仅如此,4C护理中,通过加强医护人员、患者及其家属的相互沟通与配合,为患者建立起个性化病例档案,使患者及其家属均充分了解其健康状况,发挥主观能动性,增强社会功能,取得家属的配合与理解,共同为患者提供专业服务,督促其改变不良生活习惯与认知,并从中获益,缓解自我感受负担。

此次研究中,观察组的Barthel评分、ADL评分均高于对照组,同时SF-36评分也高于对照组(P<0.05),提示4C护理模式在脑梗死患者中的应用还能促进患者生活自理能力及生活质量提高。4C护理模式的实施,从护理团队、家属等层面为患者提供社会支持,使患者及其家属的知信行水平发生变化,主动配合医护人员工作,坚持遵医嘱用药及训练,保持健康的饮食与生活习惯,增强生活自理能力,积极乐观地面对生活,促进患者生活质量进一步提高。

综上所述,4C护理模式在脑梗死患者中的应用效果显著,不仅能改善其肢体运动功能,缓解自我感受负担,而且还能促进患者生活自理能力及生活质量提高。但研究中纳入的病例样本量少,且有选择性偏倚、观察时间短及观察指标少等不足之处,后期工作仍需展开多中心研究,以实现对本次试验结果的客观验证。