丝绸之路金属造型艺术考析

——以新疆近年出土的金银器为中心

王晓玲

(新疆师范大学 乌鲁木齐 830054)

丝绸之路汇聚了各类造型艺术精品文物,系统展示了新疆地区自古以来与中原地区历史相沿、人文相关、根脉相连的紧密联系,见证了中华民族多元一体的伟大进程。塔里木盆地南北缘金属造型器物具有的文化内涵从艺术样式中可以体现出来。国内学者认为,早在先秦时期丝绸之路上的金银制作技艺已得到了全面发展,人们已经具有更进一步的造型意识和能力,这是秦汉时期文化大一统格局奠定的基础,另一方面则是随着丝绸之路的开通,中西方文化艺术得到空前的交融,蕴含中亚、西亚民俗文化的造型元素与中原地区先进铸造工艺交互融通形成的体系。①吴小军.从唐代“金筐宝钿”论花丝镶嵌的历史和定义[J].艺术探索,2018(5):27.对比古代文物,可找到各种文化间相互交流的蛛丝马迹。

由新疆现存的造型器物来看,公元前7世纪—公元前4世纪之间的动物造型艺术,已达相当纯熟完美的地步。②艾黎·福尔.世界艺术史[M].张译乾,张延风,译.武汉:长江文艺出版社,2004:198.这些现存的草原文物有巴音郭楞蒙古自治州金疙瘩墓地出土的金辟邪纹带扣,博尔塔拉蒙古自治州精河县古墓葬出土的金饰件以及天山北麓阿拉沟古墓葬出土的金项链等金银器。1997年,伊犁哈萨克自治州昭苏县西南农四师波马边防站附近出土了一批金镶红宝石面具、金镶红宝石宝相花盖罐。③艾黎·福尔.世界艺术史[M].张译乾,张延风,译.武汉:长江文艺出版社,2004:198.这些金银器的制作工艺与造型样式,在中国工艺史上具有独特的地位。

一、金银器的制作工艺

新疆近年来出土的金银器,其制作工艺以镶嵌宝石、金珠鱼子纹金箔、焊接、锤揲、模压、抛光、掐丝、錾刻为主,使得器物具有厚重实用的独特风格。这些金银器的制作与冶金工艺的发展有着密切的关系,我国金属冶炼在汉代已经取得重大进展,2世纪时中原地区已经掌握了“汞齐炼金法”,《周易参同契》中记载通过硫磺克服水银的挥发性,得到人造的硫化银(HgS)用以制作丹砂。①任法融.周易参同契释义[M].北京:东方出版社,2009(4):329.这一时期的人们还在金液中加入硝石,溶解提炼矿石中的铜,葛洪在《抱朴子·黄白卷》中记载了在丹砂水中加入硝石,取得纯净的金属化合物,同时提高了醋酸对许多金属单质及其化合物的溶解力。②葛洪.抱朴子内篇[M].张松辉,译注.北京:中华书局,2014(6):223.中原地区的金属冶炼工艺影响了中亚、西亚等地的金属冶炼工艺能力,直到8世纪末期,西亚地区的金属冶炼技艺才获得同样的成就,炼成可以溶解金子的类似中原地区“金液”的“王水”,随之也有了专门的术语“Al-Kīmiyā”用来指称该地区的炼金术。冶炼师兼医生拉齐(Rhazes,865—925)就曾用从西亚接触到的中原冶炼方法,使用鍮石和磠砂(氯化铵)制作出了新型金属物质,这也影响了欧洲的金属冶炼体系。草原丝绸之路上的金属工艺样式正是融汇东西方艺术元素,得以形成独特的艺术面貌。

从文献梳理来看,上古时期丝绸之路上的金属工艺已经有了分类与形态特征上的区别。新疆伊犁河流域,公元前6~3世纪的器物有马鞍具、祭祀用的权杖、杆头、刀具、防护盔甲、箭头、镜子、鍑、盆、碗以及耳环、项链、手镯等装饰品,对其组成元素的数据分析表明,这一时期金、银、铜、锡、铅、锌是其合金的主要成分。③T.B.巴尔采娃.斯基泰时期的有色金属加工业[M].张良仁,李明华,译.兰州:兰州大学出版社,2012:2-4.进入铁器时代以后,伊犁河流域的金属冶炼发生了重大变化,但有色金属在草原游牧文化形态中仍然占据重要的地位。这种变化从下面的表格中可以体现出来:

从表1中可以看出,新疆早期金属工艺的主要材质是铜和铜锡合金,随着时代的发展,至公元前3世纪,金银器的比例上升到30%左右,铜的比例有所下降,新型金属及合金则有了显著的提升。这也是塔里木盆地早期金银器的发展面貌。

表1 伊犁河流域不同时期金银器元素的组成④本表由作者绘制。

在具体的工艺方法领域,公元前一千纪时期,中原地区的人们就已熟知金、银等材质具有延展性的物质属性,对于直径0.28~0.5毫米左右的金、银丝的制作工艺,目前较为流行的观点是锤揲工艺。①吴小军.从唐代“金筐宝钿”论花丝镶嵌的历史和定义[J].艺术探索,2018(5):27.齐东方认为金银器在商代就已出现,相应的铸造、锤揲、錾刻等工艺也已经相当成熟。②齐东方.中国早期金银器研究[J].华夏考古,1999(4):68—85.陈振中也认为早在商周时期,中国金银材料的开发以及金银器的制作已经达到了一定水平,其制作工艺已经具有锤揲、镶嵌、掐丝、錾刻等工序,③陈振中.先秦金器生产制作工艺的初步形成[J].中国经济史研究,2007(1):83—90.在此基础上,杨伯达认为传统首饰中的金笄和金臂钏很可能是源自商代青铜文化的产物,其工艺、形饰与北方草原地区的金属装饰接近,从中可以考察出装饰文化的交流、碰撞与融合。④杨伯达.中国古代金饰文化板块论[J].故宫博物院院刊.2007(6):6—63.通过文脉分析可以看出,公元前1500年左右中华金银器已经得到了广泛运用,其制作运用是以细金工艺的金银细丝实现的,⑤吴小军.从唐代“金筐宝钿”论花丝镶嵌的历史和定义[J].艺术探索,2018(5):27.具体工艺方式则是打压与锤揲,这一观点已得到学界的普遍认可。

从远古时期起,中华传统文化已将自然界中的事物与地域环境联系起来,把艺术形象统摄于现实指代物之中,这也包含了从河流山川中采掘的玉髓、水晶、玛瑙和硬石等矿物。法国学者艾黎·福尔在《世界艺术史》一书中指出:“(中国人)善于巧借石斑和脉纹造型,善于利用高岭土、燧石、白土、黄铜和锡的合金。冶炼铜锡合金是为了培育出青铜。他们洞悉矿物的特征、它们的习性和它们的用途。他们能熔化和冶炼矿物,能控制和调节火温,使材料更硬或更软,更脆或更韧,使其显出纹理,并将其和别的矿物质相混合。”⑥艾黎·福尔.世界艺术史[M].张译乾,张延风,译.武汉:长江文艺出版社,2004:198.

在冶炼过程中,人们通常是借助温度,使熔化的金属光色闪烁并形成裂痕形状。“善于在青铜里深深熔入绿金色、金黄色、金红色、紫金色和蓝色的云纹。蓝色如虹,变幻莫测,就像沉睡的水。青铜稳重、密实、坚硬,声响轻越。”⑦艾黎·福尔.世界艺术史[M].张译乾,张延风,译.武汉:长江文艺出版社,2004:198.这种对金属冶炼改变的物质属性以及伴随的光色变化,一直体现于丝绸之路金属造型艺术的发展历程之中。

两汉时期,丝绸之路的开通形成了“驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下”⑧范晔.后汉书(全四册)[M].北京:中华书局,2012:2357.的繁荣景象。大量经行于丝绸之路上的使节、商人及民间手工艺人,成为工艺思想的直接传播者。在中华民族多元一体的文化体系下,中原地区的金银器及其工艺融合了西亚、中亚等地的民俗文化因素,活跃于丝路上的游牧部落,为传统手工艺样式进行了有益补充。在这个过程中,金银器的制作技艺还有冲压、金塑粒、掐丝、累丝、细镂等,它们营构成一个完整的工造系统。

二、金银器的造型因素

丝绸之路特定的地理环境形成了金银器独特的色彩特征。任何一种艺术样式都与产生它的自然和社会环境息息相关,脱离了对艺术作品文化背景和社会心理的考察,就不可能解读其文化形态的特质。从艺术生态方面来看,这种特质可归纳为“自然气候”(地理环境)和“时代精神”(风俗习惯),文化环境催生了与之相适应的艺术样式,从而成为物质与精神相依共生的程式法则,其艺术精神与艺术价值也从中体现出来。①丹纳(H.A.Taine).艺术哲学[M].傅雷,译.北京:人民文学出版社,1963:72—75.对于新疆金银器色彩特征的考析,我们仍然将其置于特定的地理环境下结合实证的方式剖析源流,这既可以摆脱“见物见人不见史”的片面管窥,又可以从系统论的角度加强金银器与内外各要素之间的关联。

(一)色彩样式

新疆天山以北的地带位于亚欧大陆深处,冬冷夏热的半干旱气候在形成局部沃野的同时也形成富饶的草原资源,金银器手工艺也成为草原艺术的典型代表。《汉书·西域传》记载:“西域……在匈奴之西,乌孙之南。南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里,西则限以葱岭。其南山,东出金城,与汉南山属焉。其河有两原:一出葱岭山,一出于阗……蒲昌海,一名盐泽者也,去玉门、阳关三百余里,广袤三百里。其水亭居,冬夏不增减,皆以为潜行地下,南出于积石,为中国河云。”②班固.汉书[M].北京:中华书局,2007:961.这种文化特质对于新疆上古时期的金银器造型风格而言是不可替代的,艺术品的色彩均源于其特定的自然环境及其延展的要素,它们之间不但存在着相互的关联与互动性,同时也构成相互佐证的关系。

丝绸之路几条通道中开发最早的是由漠北经新疆阿尔泰山向西延伸的路线。阿尔泰山地处这条大通道的中段并盛产黄金,素有“黄金之路”的称谓,历史上也称之为“金微山”“金山”。近年来的考古资料证实,新疆草原地带及塔里木盆地远古居民所佩戴的各种黄金饰品多数来自阿尔泰山出产的黄金。古希腊的希罗多德在《历史》中也记载,公元前7世纪~公元前6世纪亚洲草原地带盛产贵重金属,人们使用黄金制成的用具。③希罗多德.历史[M].周永强,译.西安:陕西师范大学出版社,2008:430—431.贯穿新疆境内的这条通道则包括准噶尔盆地的西缘,即由阿尔泰山南端沿天山北麓至伊犁河流域,西行经哈萨克斯坦的塔拉斯河抵达锡尔河流域,再经咸海过乌拉尔河、伏尔加河直至黑海沿岸。温带大陆性和草原性气候造就了新疆崇山峻岭、草原牧场和绿洲平原相互交织的地理环境,也使其变幻出缤纷的色彩,并激发人们对于事物色彩特征的审美敏感。从地理环境来看,草原与沙漠地区的人,直面真实奇特的自然现象,会有更强烈的感受,空旷空间中的烈日、星空、狂风会使人们心性驰思于自然造物与精神主宰之中,贴近生活的过程会生发出别样的美感。亚欧草原上近乎天然的环境特点,自然会潜移默化地表现在身处其中的生活器物中。斯宾诺莎也指出,“人类的生存状态,必然受到自然环境和自己情感的制约。”④巴鲁赫•斯宾诺莎.斯宾诺莎文集•第4卷[M].贺麟,译.北京:商务印书馆,2014:296.新疆金银器的造型样式所体现出地域环境、文化象征与装饰手法特色,一定程度上正是生活在这里的人们的独特色彩观念的诠释。

在自然环境中,绿色、蓝色、黄色既是自然界中的本真色彩,是人的视觉心理能够体验到的具有生命力的色彩,同时也是长期的现实生活带给人们的图像记忆与审美体验。人类在大自然的光色映射下,可以充分唤醒对于色彩的感知,因为人的生理本能即是需要一种视觉上的色彩平衡。以波马墓葬出土的金银器为例就能看出这种独特的色彩谱系。这批金银器出土的波马农场位于昭苏县城西南约100千米处,该墓葬以金银器、丝织物、铁兵器、玻璃器为主,除出土金杯、金指套、金丝编带、金箔饰、金袖套外,还出土有丝棉、玻璃、铁镞、铠甲残片等,表明了它的土墓葬性质。波马墓出土的金银器中最具代表性的当数镶红宝石黄金面具(图1,编号:97XZPC:1)和宝相花金罐(图3,编号:97XZPC:2)及虎把金杯(图5,编号:97XZPC:3)。

图1 镶红宝石黄金面具,公元5~6世纪,新疆伊犁昭苏县波马古墓出土①祁小山,王博,编.丝绸之路·新疆古代文化[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2008:258.

图2 镶红宝石黄金面具,作者绘

图4 宝相花金罐,作者绘

图5 虎把金杯,公元5~6世纪,新疆伊犁昭苏县波马古墓出土①祁小山,王博,编.丝绸之路·新疆古代文化[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2008:258.

图6 虎把金杯,作者绘

逝者覆面具是中原地区古老的葬俗。从美术考古学角度来看,镶红宝石黄金面具高17厘米,宽16.5厘米,重245.5克。面形由以鼻脊为中线的两块金片铆合而成,锤揲出人面。面形宽阔,浓眉大眼,另用宽约1厘米的长条形金片铆接于两腮,上及耳鬓,下及下颌颊,形成络腮须。②安英新.新疆伊犁昭苏古墓葬出土金银器等珍贵文物介绍[M].文物,1999(9):6.眉、眼睛、八字胡、络腮须均镶嵌红宝石。胡、须所饰红宝石周围均铆接一周金珠,红宝石部分失落,仍有相当部分留存,面形庄重威严,极显富丽奢华。宝相花金罐通高14厘米,口径7厘米,腹径12.3厘米,底径5.7厘米,重489克,广口、有盖、束颈、溜肩、球形腹、圈足。③安英新.新疆伊犁昭苏古墓葬出土金银器等珍贵文物介绍[M].文物,1999(9):6-7.圆形器盖上模压7朵宝相花,花芯部位均镶嵌水滴形宝石(已佚),宝相花中心原有盖把,与器盖铆联,下盖面边缘有长条形凹槽一周,凹槽内亦曾镶嵌宝石。罐身颈肩部饰有金质辫线纹一圈,其下镶嵌圆形红宝石一周,共30粒,更下方垂饰三叶形纹一周,计14组,三叶形纹内同样镶嵌红宝石,铆接圈足,底边装饰金质联珠。虎把金杯同样为金质,通高16厘米,口径8.8厘米,腹径10.5厘米,底径7厘米,重725克,广口鼓腹、平底、颈腹部铆接虎形把手,口沿外侧装饰一周长条形细槽,内嵌宝石。④安英新.新疆伊犁昭苏古墓葬出土金银器等珍贵文物介绍[M].文物,1999(9):7.金杯通体横压出菱格,格内铆接卵圆形宝石座,内镶嵌红色玛瑙,把手虎头贴近口沿,四肢健壮直立,臀肥硕,通体錾刻虎斑纹。器底为凸起的同心圆纹,中心为锤揲出的八瓣花,其通体在金黄色底上遍镶红宝石,色彩鲜艳醒目。从这些详尽资料中我们可以概括出上述金银器的材质及其色相特点。

塔里木盆地南北缘金银器的色彩有着独特的表现,这种色彩样式从对自然环境的模仿上升至自然主义的象征风格,再升华到主观的思想观念。在金银器的制作过程中,人们自觉地遵从内心的意愿,在色彩处理方式上惯用纯度较高的色彩,对比明快、强烈,主要体现为红色、绿色、黄色、蓝色等几种色彩,它们在色相上既是对比关系也是补色关系。这种色彩搭配在强化装饰效果的同时也充满了主观的审美感受。民间工艺作品的艳红翠绿、明黄暗紫的色彩搭配,恰恰顺应了人的色彩本质要求,符合其补齐原色的基本规律,即补色规律。鲜艳的色彩在民间手工艺中往往显示出一种既整齐划一又不失各种色相本质力量的艺术效果。②李广元.东方色彩研究[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,1996:139—140.民间色彩近乎本能的选择、利用及加工,更有可能创造出合乎人的健康心理所需要的色彩造型。民间手工艺人在本能的状态下,心理意识十分放松活跃,可以体现出由视觉到精神的表现性特征,也可沟通内心意识与客观世界的联系,由此实现人与自然环境的和谐理念。

表2 波马墓金银器的材质及其色相特点①本表由作者绘制。

(二)传统工艺造型因素

古代游牧部落创造出来的金银器工艺造型以动物形象为主,在材质上以金属为主,这种造型生动、风格独特并体现出鲜明游牧文化特点的艺术样式被称为“动物风格”(Animal Style)。“动物风格”一词由苏联学者罗斯托沃柴夫于20世纪20年代首次提出,③郭物.马背上的信仰[M].北京:人民美术出版社,2005(7):125.其后逐渐衍变为描述亚欧草原公元前的工艺样式。这种样式通常以动物作为器具造型的主题,动物形象包括草原上常见的动物:虎、豹、雄鹿、羊以及鸟类,以充满动感的搏斗、吞噬等情节内容构成组合式构图,动态与平衡通过圆周式结构构成和谐统一的适合纹样。

图7 金虎饰,汉代,新疆阿勒泰青河县阿热勒乡征集④祁小山,王博,编.丝绸之路·新疆古代文化[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2008:228.

图8 金虎饰,作者绘

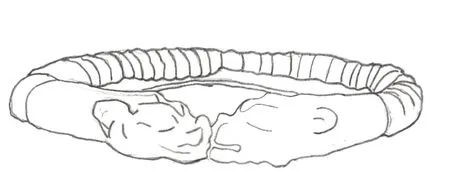

图9 对虎铜环,公元前5~前3世纪,新疆伊犁新源县鱼塘古墓出土①作者拍摄于新疆伊犁哈萨克自治州博物馆。

图10 对虎铜环,作者绘

图11 卧虎纹金箔,公元前5~前3世纪,新疆伊犁新源县康苏乡出土②作者拍摄于新疆伊犁哈萨克自治州博物馆。

图12 卧虎纹金箔,作者绘

图13 对翼兽铜环,公元前5~前3世纪,新疆伊犁新源县鱼塘古墓出土③作者拍摄于新疆伊犁哈萨克自治州博物馆。

图14 对翼兽铜环,作者绘

“动物风格”在丝绸之路的民间工艺中具有久远的历史,早期手工艺样式中的马具、兵器和生活用具作为游牧文化的基本要素,动物图式也占据了重要位置。④沈爱凤.从青金石之路到丝绸之路·下[M].济南:山东美术出版社,2009:38.除动物相互搏斗的题材,也有单个动物的铸造品。伊犁河南岸出土的一件青铜公羊雕像,长着一对弯曲的大角,挺胸仰头,眼前视,显出一副既高傲又机警的样子。公羊形象比例对称,结构准确,头部刻画非常细致,腿部肌肉也表现得相当坚实,脖子富有弹性,质感很强。说明当时的人们不仅熟悉草原上动物的生活习性,而且有着丰富的解剖知识和高超的结构造型技巧。在中华文化多元一体的框架下,动物风格在中原地区也有同样体现,众多的早期青铜器、供桌、香炉、烛台也都装饰以牛、马、骆驼、虎、野猪、山羊等形象,偶尔也有人物形象。这说明农耕和草原地区反映出的艺术样式具有同构性质,是植根于生活现实,从大自然和动物世界中汲取丰富元素的造型体系。

图15 金饰件,公元5~6世纪,新疆伊犁昭苏县波马古墓出土①作者拍摄于新疆伊犁哈萨克自治州博物馆。

图16 金饰件,作者绘

波马墓地出土的文物除金银器外,还有织物及玻璃器碎片、铁甲、铁镞等。丝织品虽残损严重,但因其使用周期短,因而更贴近主人生活的年代,对断代具有重要的意义。这批文物中的织物残片共有18件,除一件品相极高的缀金珠绣外,还有8片纹锦、2片绫、1片绮、6片绢,纹锦中印有“云气动物”纹样,另一片纹锦则绣有“富昌”字样,这已客观表明中原文化因素在文物所在时代所具有的重要作用。

缀金珠绣由两片衣料缝合为一,红色的菱纹绮背面所衬本色纱长25厘米、宽13厘米,其上缝缀有直径为0.5厘米的半圆形金箔,形成四方连续的圆圈纹,圆圈中有小金箔缀成的四瓣花图案,四周为四枝丝绣忍冬叶纹,上缀珍珠。②王林山,主编.伊犁河谷考古文集[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,2012:487.6片绢中的一片为褐色绢,背衬淡黄色绢,二者彼此拼联,成为珠服面料,用金珠、珍珠缀绣成两两相对的宝塔形几何纹。云气动物纹锦在深褐色底上以红、黄、绿色显示云气纹,其中穿插行进动态的虎类瑞兽。绣有“富昌”两个汉字的织锦经线显示花瓣,黄色底上显示为横向云气纹,其间穿插不同形态的动物及“富昌”字符织文。从中可印证自上古时期草原丝路的工艺意匠与审美心理已融入大量中原文化因素,近年来的考古材料更加清晰地凸显出这一点。

结语

汉朝中央政府对丝绸之路南北道进行有效管理,“立屯田于膏腴之野,列邮置于要害之路,”③范晔.后汉书·全四册[M].北京:中华书局,2012:2357.丝路呈现出“车马相继,商使交属”的繁荣景象。公元前138年,张骞“凿空西域”;西汉神爵二年(公元前60年),中央政府设立都护府统一管理天山南北众多城邦绿洲。“是时,汉之号令正式颁于西域,中原完整的政治体制,先进的农耕灌溉技术以及高度发展的文化传入西域,塔里木绿洲诸城邦的政治、经济和文化发生了重大变化。”④余太山,主编.西域文化史[M].北京:中国友谊出版公司,1995:103-107.“‘邦畿千里,维民所止。’各族先民胼手胝足、披荆斩棘,共同开发了祖国的锦绣河山。”⑤习近平.在全国民族团结进步表彰大会上的讲话[N].人民日报,2019-9-27(1—2).近年来的资料证实,上古时期沿循天山廊道就有首饰、铜镜、丝绸、漆器及盔甲、箭镞、金银器皿等,它们生动诠索了丝绸之路上的文化交流与传播。

丝绸之路上的金银器与织物造型,在处理动态形象和空间结构时采用了程式化技法,浮雕样式的动物与平面化的花卉、器具,其正面或侧面的形象造型,均采用了压缩空间和远近透视的手法。这种方法在再现自然的同时也进行了主观取舍,二维和三维的形象结合成为一种象征性造型语言,并在丝路上得以广泛传播。中华文明既有农耕文明的勤劳质朴、崇礼亲仁,又有草原文明的热烈奔放、勇猛刚健,它们共同构成了其特质和禀赋,①参见习近平.在全国民族团结进步表彰大会上的讲话[N].人民日报.2019-9-27(1—2).新疆地区金银器恰恰是这种文脉的现实反映。