贺兰山苏峪口泥石流物源启动模型试验分析

胡艳香,朱厚影,陈昊,薛凯喜,韩静云,梁海安

(1. 东华理工大学岩土与地下工程系,江西 南昌 330013;2. 北方民族大学土木工程系,宁夏 银川 750001)

0 引言

泥石流是发生在山区的一种突发性地质灾害,暴发突然,破坏力极强。为有效防治泥石流,国内外研究人员从泥石流的发育规律、防治措施、预警预防等方面进行了深入研究。

试验作为研究泥石流的有效手段而被广泛应用,Iverson等[1−2]、George等[3]进行了多 次泥石流启动试验,将泥石流的启动与孔隙水压力联系起来,用有效应力和孔隙水压力揭示其启动过程,并同步考虑黏粒的作用,但试验条件未考虑黏性颗粒的定量化及土体级配差异,因此相关成果略有不足。Takahashi[4]以侵蚀后的沟道堆积物为研究对象,进行了试验研究,研究成果表明松散物质特性、沟床比降、表面水流流速等对泥石流的启动有重要影响。国内的西南地区泥石流发育较为频繁,经过众多学者的深入研究,泥石流发育的地貌特征、发育条件、启动机制越发清晰,为其他地区的泥石流研究提供了强有力的理论基础。胡明鉴、陈中学等以蒋家沟为主要研究对象,借助试验技术手段系统研究了暴雨作用下滑坡与泥石流的共生关系[5],探明了堆积物源在降雨作用下自身结构和稳定性丧失是泥石流发育的内因[6],揭示了黏土颗粒对泥石流启动具有显著影响[7],并进一步借助数值模拟等手段探索了启动过程和失稳灾变模式[8−9]。程尊兰等[10−11]对冰湖溃决型泥石流形成机制及泥石流阻塞坝的形成进行了系统的研究。胡凯衡等[12−13]对泥石流沟床的形态阻力开展试验研究,精准描述了泥石流陈性波状运动状态。

上述研究成果为泥石流试验研究奠定了坚实的理论基础,但由于泥石流物源启动的复杂性和区域差异性,通过对特定区域泥石流物源实施试验研究形成的理论具有的一定的局限性,旱区泥石流的相关研究几乎很少涉及。

有鉴于此,文中以苏峪口泥石流为研究对象,通过开展模型试验,深入研究旱区泥石流物源土破坏与启动特征,明晰泥石流发育规律,进一步丰富对旱区泥石流的认识,为区域泥石流防治及防灾减灾工程设施的建设提供基础理论依据。

1 材料与方法

研究区位于贺兰山东麓,气候类型为温带季风气候,干旱少雨,年降雨量400~800 mm,且降雨集中在7—8 月份,多为短历时强降雨,易形成地表径流。区内泥石流物源主要来自沟道堆积物,粗颗粒含量高。相比于西南地区地形高差大、降雨量充盈、物源储备丰富、细颗粒(黏粒、粉粒和砂)含量高的特点,研究区泥石流发育模式明显不同。

1.1 土样来源

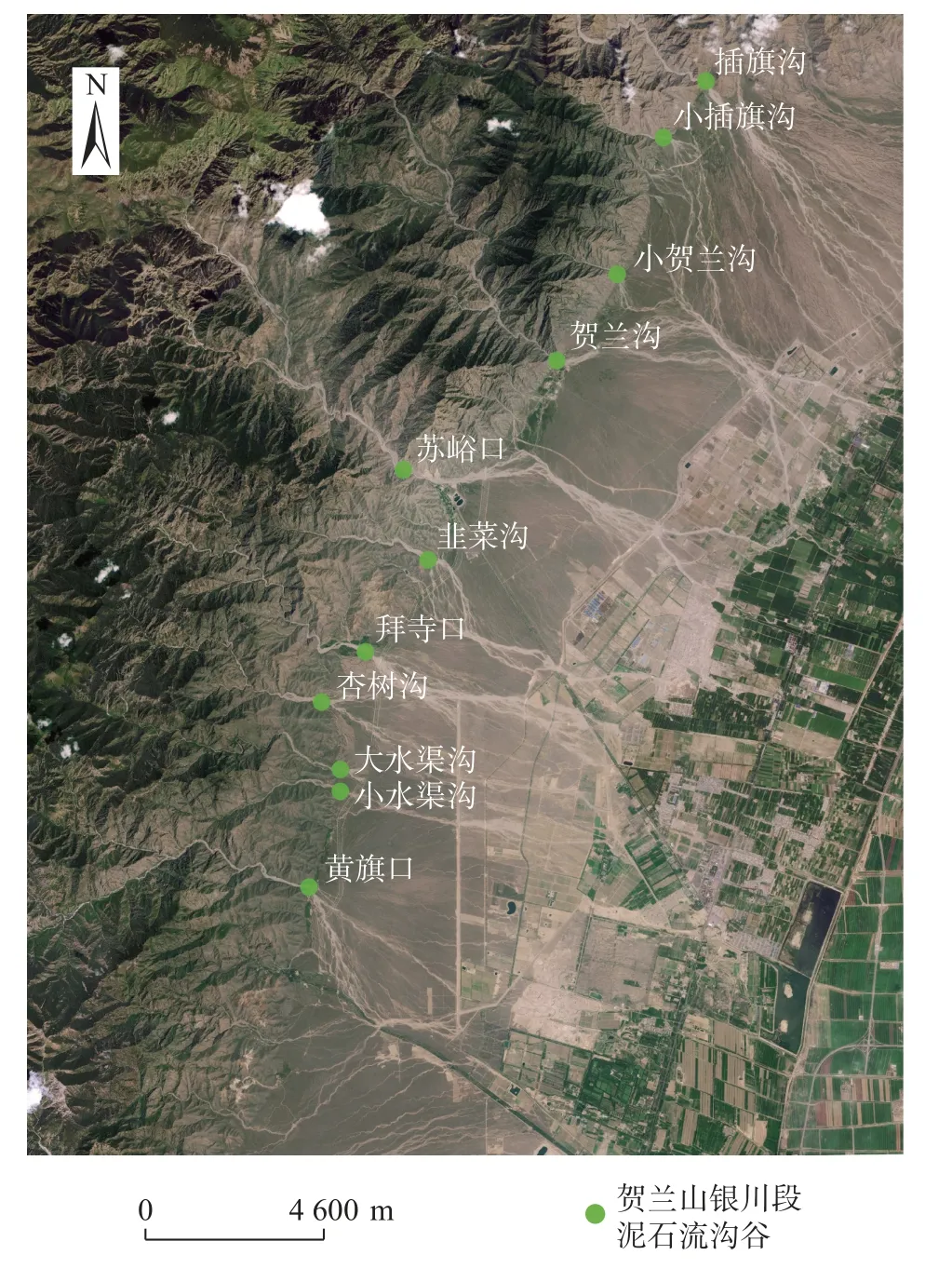

贺兰山东麓沿线分布数十条沟谷,孕育着沟谷型稀性泥石流,近年来位于银川段的数条沟谷灾害频发,严重威胁东麓沿线生产生活设施安全,泥石流沟谷分布见图1。其中苏峪口流域面积最大,为50.5 km2。沟谷长13.7 km,沟道比降73.9‰。该流域泥石流发育规模较大,危害较为严重,最近一次启动时间为2018 年7 月23 日,部分冲出物保存完好。

图1 苏峪口流域周边泥石流沟谷分布Fig.1 The distribution of debris flow gullies around Suyukou Basin

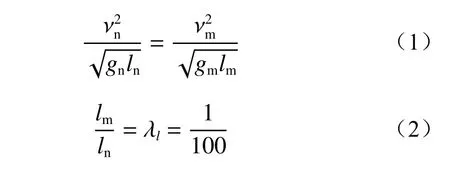

选取长300 m、宽75 m 的典型沟道堆积物取样,土体天然密度为1.54 g/cm3[5],试验用土按粗颗粒含量配置,密度分别为1.50 g/cm3、1.60 g/cm3、1.70 g/cm3,天然含水率为1.03%,饱和含水率为10.98%,土体级配曲线见图2,试验中分别筛分了两次试样,取平均值作为试验数据。不均匀系数Cu=66.96,曲率系数Cc=0.47,该土属级配不良土。

图2 试验土样颗粒级配曲线Fig.2 Test the soil-like particle-grade matching curve

1.2 试验装置

试验装置由供水系统、物源箱、堆积区三部分组成,供水系统可提供不同流速的表面径流,模拟不同降雨频率下的后方汇水。模型装置由物源箱和堆积区组成,物源箱由上下两个独立箱体构成,箱体之间可在0°~90°范围内调节以模拟不同的沟道平面弯曲形态,模型箱总体长度3 m、宽0.75 m,箱体底部粘结不同粒径的粗颗粒,模拟沟床的粗糙度,使模型箱的粗糙程度更接近真实状态,箱内的土体采用平铺的方法,与沟床原型堆积相似,无边值考虑,且模型箱底面坡度可通过箱体底部的支座进行调节;堆积区由带有刻度的木板拼接而成,并铺设塑料布料防渗,试验装置简图及实物图见图3。

图3 试验装置简图及实物图Fig.3 A brief diagram of the test device and a physical diagram

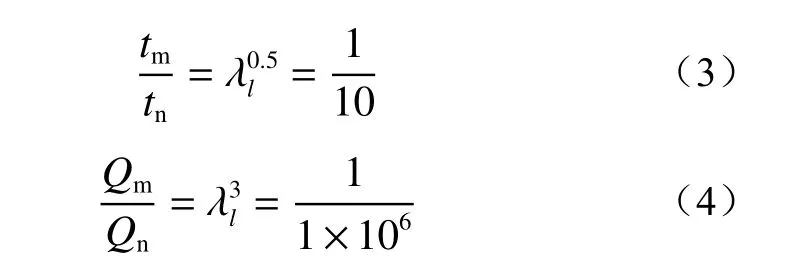

1.3 试验设计

为了真实反映泥石流启动的客观规律,参考相关研究经验[14],对模型箱几何尺寸、洪水总量及土颗粒级配进行相似设计,模型的几何相似比λl为1∶100,依据弗劳德准则分别计算洪水总量和洪水冲刷时长比例。文中选用了20 年一遇洪水进行相似设计,经计算,模型洪水总量Qm为1.46 m3,试验中控制平均流量(流量与截面积的乘积)为1.14 L/s。

式中:Vm——模型流速/(m·s−1);

Vn——原型流速/(m·s−1);

lm——模型几何尺寸/m;

ln——原型几何尺寸/m

tm——模型时间比尺/s;

tn——原型时间比尺/s;

Qm——模型洪水总量/m3;

Qn——原型洪水总量/m3。

物源相似依据《泥石流防治指南》设计,模型箱的宽度应大于或等于试验流体中最大粒径的5 倍,且模型中最大颗粒粒径与流深之比应小于等于原型中泥石流的最大颗粒粒径与流深之比,见式(5)—(6)。模型箱宽度为75 cm,DMm应小于15 cm,结合现场踏勘结果,沟道中堆积的最大块石粒径约为3 m,DMm应小于3 cm。由此,确定了模型试验允许的最大颗粒粒径。采用等质量替代法用0.5~3 cm 的颗粒替代粒径大于3 cm 的颗粒。

试验设计采用正交试验法,选用沟床坡度、粗颗粒含量及土体含水率作为影响泥石流启动的关键性控制因素,其中土体含水率代表前期降雨量。据研究区实地调查与前期试验,物源粗颗粒含量介于60%~90%,苏峪口沟床平均坡度为5°,泥石流启动临界坡度为15°[15],由此设计了9 组试验工况(表1)。试验全程采用摄像机记录物源破坏与泥石流的发育过程,并采用浮标法测量流速;现场测量泥石流冲沟发育形态、堆积形态与物源冲出量等特征。

表1 模型试验工况设计Table 1 Model test condition design

2 试验结果与分析

2.1 泥石流启动模式

根据试验现象,不同粗颗粒含量的物源启动模式可以概化为三类,分述如下。

2.1.1 模式一:沟道侵蚀型

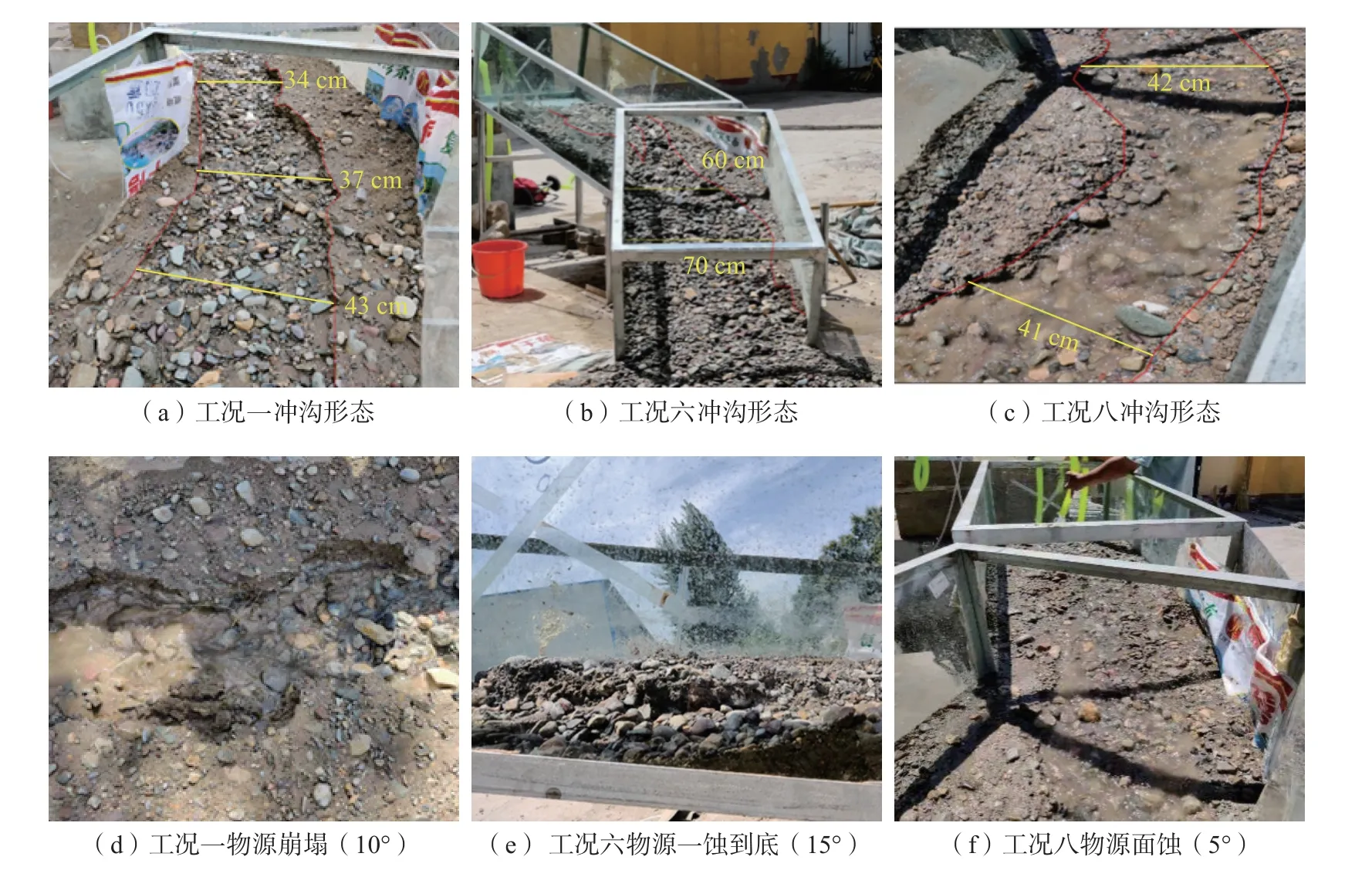

工况一(10°)、工况六(15°)、工况八(5°),粗颗粒含量为60%,三组试验启动模式为沟道侵蚀型,发育过程概化为:物源表面细颗粒迁移—顶面下切形成冲沟—侵蚀切割加深拓宽沟道—沟道形态稳定;分析认为出现该发育模式的原因在于物源细颗粒含量相对较高,孔隙充填密实,堆积体整体结构性较好,渗透性差,径流冲刷作用下,物源顶面满足临界启动速度的颗粒启动,下切形成冲沟并不断发展,直至侵蚀停止。受控制因素影响,发育特征有所不同:工况六为控制因素最佳组合,物源侵蚀最为剧烈,如图4(b)、(e)所示,冲沟平均下切深度达到11.47 cm,坡脚处冲刷18 s 即形成汇流通道,侵蚀历时最长为409 s,测得浆体容重为1.34~1.56 g/cm3。侵蚀剧烈程度其次为工况一,冲刷历时36 s 后,坡脚处形成汇流通道,冲沟平均下切深度为5.00 cm,侵蚀历时274 s,浆体容重为1.37~1.47 g/cm3,试验中沟道两侧土体崩塌后在沟道内堆积,如图4(d)所示。工况八坡度较小,重力侵蚀并不明显,仅在物源箱下部形成贯通性冲沟,上部为大面积面蚀,面蚀深度达到2.20 cm,如图4(f)所示,冲沟平均下切仅3.30 cm,浆体容重稍小,为1.21~1.31 g/cm3,侵蚀历时相对上述两种工况最短,历时240 s 后,侵蚀停止。

图4 粗颗粒含量60%泥石流发育特征Fig.4 The crude particles of the source are higher than 60% of the mudslide grown characteristics

2.1.2 模式二:堵溃型

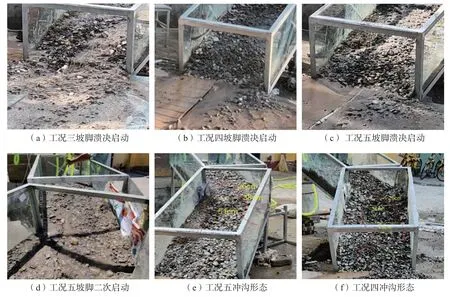

工况三、四、五为堵溃型,发育过程概化为:径流入渗—土体内部细颗粒迁出—物源堆积结构重组—物源堆积结构失稳—物源堵塞—溃决;试验中大规模的物源启动与冲出次数和淤积体的溃决次数基本一致,且过程短暂。分析认为由于粗颗粒含量增加,堆积体内部孔隙含量和渗流通道增加,细颗粒首先进行迁移,粗颗粒构成的骨架进行结构重组,发生沉降、铺床等现象,沟口物源由于结构重组引发溃决而启动,如图5(a)(b)(c)(d)所示。冲沟在物源滑动沉降时形成,在后续多次滑动中进一步拓宽加深,整体形态呈椭圆型、哑铃型,如图5(e)(f)所示。

图5 物源粗颗粒高于60%泥石流启动特征Fig.5 The crude particles of the source are higher than 60% of the mudslide start-up characteristics

相比沟道侵蚀型,堵溃型泥石流明显有着不同的发育特征,泥石流的形成主要由箱体内物源溃决滑出形成,由于物源侵蚀迁出方式不同,侵蚀历时相对沟道侵蚀型较长,且冲沟下切深度差异不大。工况三、四、五分别历时354 s、720 s、342 s 后,水流清澈,侵蚀完全停止;下切深度分别为6.50 cm、6.63 cm、7.00 cm。由于物源的组成差异,所测浆体容重明显小于沟道侵蚀型,分别为1.15~1.35 g/cm3、1.07~1.26 g/cm3、1.22~1.54 g/cm3。堵溃型泥石流的启动时间相对沟道侵蚀型较为滞后,分别冲刷237 s、592 s、97 s 后有物源冲出,启动前上游物源经历了不同程度的滑动、堆积等行为。

2.1.3 模式三:物源扰动型

工况二、七、九仅有部分细颗粒迁出,在物源表面形成粗化层,箱体内部粗颗粒出现短距离滑移和小范围的沉降,并未出现大规模的泥石流活动,为物源扰动型。发育过程划分为:径流入渗—土体内部细颗粒迁出—物源堆积结构重组并保持稳定;发育过程如图6所示。

图6 物源扰动后形成的粗化层Fig.6 Coarsening layer formed after source disturbance

2.2 泥石流堆积特征

据图分析:各组堆积扇粗细颗粒堆积均呈现一定的分选,细颗粒在距离沟口更远的区域内堆积,粗颗粒就近堆积,这一现象随着粗颗粒含量增加表征更明显。粗颗粒含量高于70%的工况,大于2 cm 的颗粒在流至堆积区时就停止运动并堆积,1~2 cm 的颗粒在距离沟口0.8~1.5 m 的范围内堆积,小于1 cm 的颗粒则在堆积区的边缘位置堆积,见图7(c)。粗颗粒含量低时(60%),细颗粒含量相对较高,初次堆积时,表现出粗细颗粒混杂,在表面径流持续冲刷下,堆积区细颗粒再次迁移,堆积物表面也表现出一定的粗细颗粒分选。分析认为造成粗细颗粒分选的原因在于流体运动至堆积区后,流体向两侧展布变宽,径流深度变小,大颗粒失去径流浮力而停止迁移,细颗粒在径流浮力下继续向前运动。

除工况八以外,其他工况形成的堆积扇的厚度均表现出中间厚两侧薄,后缘厚度大、前缘厚度小的堆积特征。如图8 所示,工况八形成的堆积扇沿垂直径流方向的展布规律与其他工况一致,沿径流方向展布特征则相反。结合试验现象分析认为:粗颗粒含量为70%、80%的物源启动后,粗颗粒含量相对较高且就近堆积(图7);工况一、工况六的侵蚀程度均强于工况八,更多的粗颗粒被启动;而工况八坡度较小,物源势能不足,粗颗粒被启动的较少,堆积范围距离沟口最远也说明了这一点,因而沿径流方向的堆积特征与其他工况相反。

图7 粗颗粒含量高于60 %的物源各地形条件下堆积特征Fig.7 The accumulation characteristics of the crude particle content is higher than 60% under the condition of the origin

图8 粗颗粒含量60 %的物源各地形条件下堆积特征Fig.8 The accumulation characteristics of the source under the condition of all shapes and conditions with 60% coarse particle content

2.3 因素显著性分析

2.3.1 同一因素不同水平对泥石流发育的影响

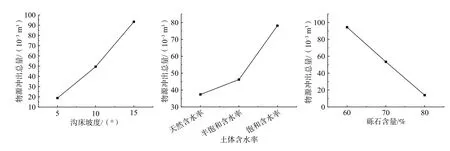

泥石流的发育规模常用物源冲出量表征,因此,将物源冲出总量或平均值作为监测指标,并分析其对不同因素水平的响应[16]。将同一因素水平下的冲出总量及平均值列于表2,并绘制成图(图8)。表2中Ⅰi、Ⅱi、Ⅲi表示某因素三个水平下的物源冲出量;第四列至第六列分别代表Ⅰi、Ⅱi、Ⅲi的平均值。Ri表示平均值极差。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表影响因子的三个水平,i=(A、B、C),分表代表沟床坡度、土体含水率、粗颗粒含量三个影响因子,表中数据则代表相应工况下的冲出量实测值。

表2 试验数据正交分析表Table 2 The test data orthogonal analysis table

结合表2 和图9 分析可知:①物源冲出量与沟床坡度成正比,随着沟床坡度增大,泥石流发育规模越大,易启动且侵蚀时间更长,物源侵蚀更剧烈;坡度为5 °时,仅有工况八(粗颗粒含量60%)形成泥石流,说明在相同的势能和水动力条件下,细粒含量越高,物源越容易启动,即泥石流较水石流易启动,工况三泥石流的形成验证了这一规律。②据图9,物源冲出量与土体含水率成正比,含水率越高,物源冲出量越大;对比分析同一粗颗粒含量或沟床坡度水平下,物源冲出量与含水率并非正比关系,说明含水率对泥石流的形成作用相对最小。③物源冲出量与粗颗粒含量成反比,随着粗颗粒含量增加,泥石流发育规模逐渐减小。④粗颗粒含量对应的极差值RC最大,即物源冲出量散布最大;RA稍小,为24.86;RB最小,为13.57,说明粗颗粒含量对物源冲出量影响最强,依次是沟床坡度、土体含水率。⑤沟床坡度为15 °,土体饱和,且粗颗粒含量为60%时,最利于泥石流的形成。因此,因素水平组合为A3B3C1 为最佳组合,工况六的物源冲出量最大亦印证了这一规律。

图9 同一因素不同水平对物源冲出量的影响Fig.9 The effect of different levels of the same factor on the amount of source out of the source

2.3.2 不同因素对泥石流发育的影响

为了检验数据的波动是否由试验条件改变引起的,将试验数据进行方差分析(表3),表中Adj SS、Adj MS 为软件分析中间值,F是对模型的方差检验,P是判断F检验是否显著,根据P值大小检验三个因素对物源冲出量的显著性,P值越小,则代表影响因子对的结果影响越显著。三个因素对物源冲出量的显著性均为高度显著,说明物源冲出量的差异是由条件改变引起的。土体含水率对应的P值最大,依次是沟床坡度、粗颗粒含量,说明对物源冲出量影响最为显著的因素是粗颗粒含量,其次是沟床坡度,影响相对最小的是土体含水率。结合文中第2 节中泥石流发育模式分析认为:研究区内泥石流防治与预测可分区进行,物源粗颗粒含量低且坡度大的区域泥石流更易启动;反之,坡度小、粗颗粒含量高的区域泥石流则不易启动。

表3 泥石流影响因素方差分析表Table 3 The anovary table of the factors affected by mudslides

3 讨论

文中的主要研究目的在于探明贺兰山苏峪口泥石流的发育规律,为该地区泥石流防治提供理论支撑。研究结果显示,泥石流的启动模式与物源侵蚀因物源组成而存在差异,细颗粒含量高时,侵蚀以沟道侵蚀为主,且沟岸以崩塌、倾倒的方式进行物源补给。随着细颗粒含量降低,泥石流的启动模式转变为堵溃型,土体破坏以滑坡沉降为主,泥石流的启动具有明显的阵性特征,启动次数与堵塞体溃决次数相等。物源的粗颗粒含量、沟床坡度及土体含水率均会对泥石流发育产生不同程度的影响,其中,物源冲出量与沟床坡度、土体含水率成正比,与粗颗粒含量成反比且粗颗粒含量产生的影响最为显著,依次是沟床坡度、土体含水率。这与现有的研究结果相符[15,17−18]。

分析上述试验结果认为:不同细粒含量的物源结构存在差异,内部结构对土体的渗透性与强度有显著影响。细颗粒含量越高,土体的渗透性越差,渗透水无法及时排除造成孔隙水压增大,有效应力相对减小;同时,堆积体表面水流因携带细颗粒冲刷能力增强,越来越多的颗粒被启动,因此,粗颗粒含量为60%的物源以沟道侵蚀的方式形成规模较大的泥石流。随着粗颗粒(>2 mm)的含量增加,物源堆积体内部结构发生变化,强度主要由咬合力构成,此时,透水性较大,渗流水可以自由流出,而不会引起孔隙水压的增大,细颗粒迁移在渗透水的长期渗流下,粗颗粒组成的土体骨架进行结构重组而引起坡体滑动与沉降。因此,粗颗粒含量高时泥石流难以启动。

对比前人研究成果发现,将贯通性冲沟的形成作为泥石流的启动标志并不适用稀性泥石流和水石流。细颗粒含量高时,细小冲沟形成时流体容重并未达到1.3 t/m3;细颗粒含量较低时,泥石流的启动与沟口堵塞体的溃决相关,在溃口形成引发泥石流后,上游物源才进行滑坡、沉降等一系列活动。

4 结论与建议

文中以贺兰山东麓苏峪口为原型,通过开展模型试验,研究了泥石流在不同粗颗粒含量、不同含水率及不同沟床坡度下的发育规律。并分析了泥石流发育规模与形成条件代表性因素之间的关系,现得出以下结论:

(1)泥石流发育模式因物源组成而存在差异,细颗粒含量较高时,泥石流的类型为沟道侵蚀型,沟道两侧土体除直接侵蚀外,以崩塌、倾倒的方式进行补给。物源连续冲出直至侵蚀结束,侵蚀历时和冲沟形态稳定历时较长。冲出物堆积具有明显的分带特征,即粗颗粒就近堆积,细颗粒经远距离搬运后堆积,堆积扇展布宽,厚度小。随着粗颗粒含量增加,泥石流形成转变为堵溃型,且不易启动,土体破坏以滑动沉降的方式进行,泥石流启动具有阵型特征,且启动次数与沟口溃决次数相同,堆积扇在后口不远处堆积,堆积厚度大,展布小。

(2)泥石流形成条件的代表因素对泥石流的形成作用不同,沟床坡度越大、含水率越高越有利于泥石流发育,粗颗粒含量反之。因素水平最佳组合为粗颗粒含量60%、沟床坡度为15°、含水率为饱和含水率,工况六的冲出物体积最大,印证了这一规律。

(3)影响因素显著性分析结果表明,三种影响因素对物源冲出量均高度显著,其中,粗颗粒含量显著性最强,依次是沟床坡度、土体含水率。

(4)结合研究区内短历时强降雨的降水特征及物源的强渗透性,研究区的泥石流防治可分区进行,物源细颗粒含量高的沟道可在上游进行分流以降低下游水深,防止过度冲刷;采取防护措施防止沟岸崩塌、倾倒;物源粗颗粒含量高的沟道可在沟道堆积物的坡脚处设置梯级坝系,防止堆积体坡脚发生溃决,进而有效阻止泥石流活动。