新时代高校志愿服务实践育人工作机制研究

摘要:伴随着共青团的改革,大学生志愿服务蓬勃发展。但是高校在组织大学生开展志愿服务时仍然暴露出一些问题:志愿服务信息化管理不到位、志愿服务内容与大学生所学专业的相关性不强、高校管理机制不健全、志愿服务未能成为高校思想政治教育的有效途径。这些问题制约着志愿服务成为实践育人的有效载体。本文以高校大学生志愿服务为研究对象,以“问题-对策-结果”为基本研究思路,构建以实践育人为根本任务的新时代高校志愿服务管理体系,尝试创新研究新时代高校志愿服务实践育人工作机制。在该体系中,将充分重视大学生主体地位,整合志愿服务人员、活动和资源三要素,形成能够全方位提升大学生志愿服务水平的长效工作机制,达成志愿服务实践育人的目标。

关键词:大学生志愿者;志愿服务;实践育人

中图分类号:F24文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.23.043

0前言

自1993年共青团中央开始实施中国青年志愿者行动,中国志愿服务逐步进入有组织、有秩序的发展阶段。2017年党的十九大报告明确提出“要广泛开展群众精神文明创建活动,推广诚信建设和志愿服务制度化,强化社会责任意识、规则意识、奉献意识”。2018年《志愿服务条例》正式颁布实施,志愿服务制度化建设全面加强,国家将志愿服务纳入国民经济和社会发展总体规划,为志愿服务带来了巨大的发展机遇。据《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2019)发布》数据统计,2018年我国志愿者总数约为1.98亿人,其中活跃志愿者6230.02万人,贡献志愿服务时长总计21.97亿小时。期间,为进一步促进大学生志愿服务的推进,2016年《中共中央办公厅关于印发<共青团中央改革方案>的通知》中指出“要深化青年志愿者传统品牌,推动全体团员成为注册志愿者,建设‘团干部+社工+青年志愿者队伍”。在这之后,为深化共青团改革,推进青年志愿者服务工作发展,共青团中央印发了《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》(中青发[2018]3号),指出“把青年志愿服务作为共青团实践育人的重要载体,作为服务广大青少年实现社会参与的重要渠道”。

1新时代高校大学生志愿服务现存问题

学界专家广泛认为大学生志愿服务是指在校大学生以不影响学习成绩为前提,运用在校学习的专业知识技能、日常积累的实践经验,自愿参与社会服务,向社会中的个人或群体,提供非营利性、非职业化援助的活动。但是当前高校在组织大学生开展志愿服务时广泛存在以下问题。

1.1志愿服务信息化管理不到位

新时代背景下大学生志愿服务呈现多元化发展、体验式发展和国际化发展的趋势。这些趋势对新时代大学生的志愿服务提出了新目标和新要求:推动志愿服务信息化管理。目前,在云南省高校中普遍推广使用的“一部手机做志愿”平台,是依托于“云南省青年志愿者”官方微信公众号的志愿服务信息化管理平台。该平台要求全体高校团员青年在入校时即注册成为“青年志愿者”,注册后在平台上加入所属高校的志愿服务组织。但是很多高校对于团员青年志愿者的管理就止步于此,未能在平台上常态化管理志愿服务,如很多高校还未形成在平“一部手机做志愿”台上公开招募志愿者、发布志愿服务活动、记录志愿服务进程与结果,造成了志愿服务信息化管理内容与实际开展的志愿服务内容不匹配的矛盾。

1.2志愿服务内容与大学生所学专业的相关性不强

高校目前开展的志愿服务活动,尤其是在校内开展的大多是普遍的、一般性的志愿服务,如常见的环境保护志愿服务、动物保护志愿服务、政策宣传志愿服务等。这些一般性的志愿服务活动与大学生所学专业的相关性不强,一方面未能很好地发挥大学生的专业特长、学以致用,另一方面也未能积极有效地调动他们的主观能动性。而校外开展的志愿服务活动,往往与节庆、赛事、大型会展活动等相关,对招募的大学生志愿者会给予阶段性的、统一的、专业的培训,对大学生在校所学专业与志愿服务内容是否密切相关,并不是很看重。例如2021年在昆明举行的《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15),第一阶段会议承办方在招募城市志愿者与会场志愿者时,考虑的更多的是大学生的综合素质,而非他们在校所学专业。

1.3高校志愿服务管理机制不健全

健全的管理机制,是促进大学生志愿服务可持續发展的根本保障。目前高校志愿服务工作主要在共青团的组织下,依托“青年志愿者联合会”或“青年志愿者联合分会”开展。但是这样的工作模式是“自上而下”的,忽略了志愿服务中的三要素,如志愿服务人员中不只有志愿者和志愿服务组织者,还有志愿者培训人员;志愿活动中不只有志愿服务活动内容、方式,还有志愿服务活动管理及评价;志愿资源中不只有校内志愿服务资源,还有校外街道、社区、社会性志愿服务机构等。

虽然自共青团改革以来,志愿服务要求常态化、制度化开展,要求建立学生团员向社区(村)和“青年之家”报道工作机制,要求全体团员注册成为注册志愿者、年度志愿服务时长不少于20小时。但是在志愿服务工作实际开展过程中发现学生团员一方面未能到社区(村)和“青年之家”报道,参与社区志愿服务;另一方面虽然注册成为志愿者但是并不能广泛参与志愿服务,年度累计志愿服务时长远远低于所要求的20小时。

1.4志愿服务未能成为高校思想政治教育的有效途径

志愿服务作为培育和践行社会主义核心价值观的重要内容与载体,是高校进行思想政治教育、实现实践育人的有效手段,是高校“三全育人”的重要环节,也是高校完成立德树人根本任务的重要保证。现今高校志愿服务工作具有两项重要任务,一是通过深度参与志愿服务工作,使大学生秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神深入社会、了解国情,提高大学生的社会适应能力,真正实现“我为青春做件事”;二是发挥思想政治教育的作用,让大学生在参与志愿服务工作的过程中体会时代精神,培育和践行社会主义核心价值观,实现“三全育人”。但是目前的众多志愿服务,并未将志愿服务开展的目的与思想政治教育的目标相统一,经常存在为完成“志愿服务”任务而开展志愿服务活动,忽略了志愿服务作为思想政治教育重要载体的问题,导致大学生志愿者为完成志愿服务任务、累积“第二课堂”志愿公益积分、获取志愿服务证书而从事志愿服务,最终背离志愿精神。

2提升新时代高校大学生志愿服务水平的对策

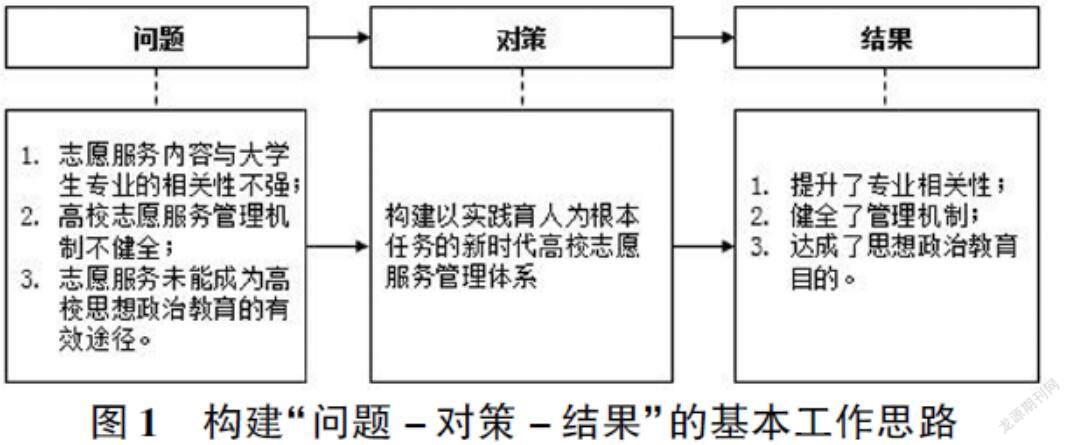

2.1构建“问题-对策-结果”的基本工作思路

在实际工作中,为进一步解决高校大学生志愿服务存在的三个主要问题,构建了“问题-对策-结果”的基本工作思路,重点思考对策,构建以实践育人为根本任务的新时代高校志愿服务管理体系,最终进一步提升志愿服务内容与大学生专业的相关性,健全高校大学生志愿服务管理机制,使志愿服务成为高校思想政治教育的有效途径。

2.2构建以实践育人为根本任务的新时代高校志愿服务管理体系

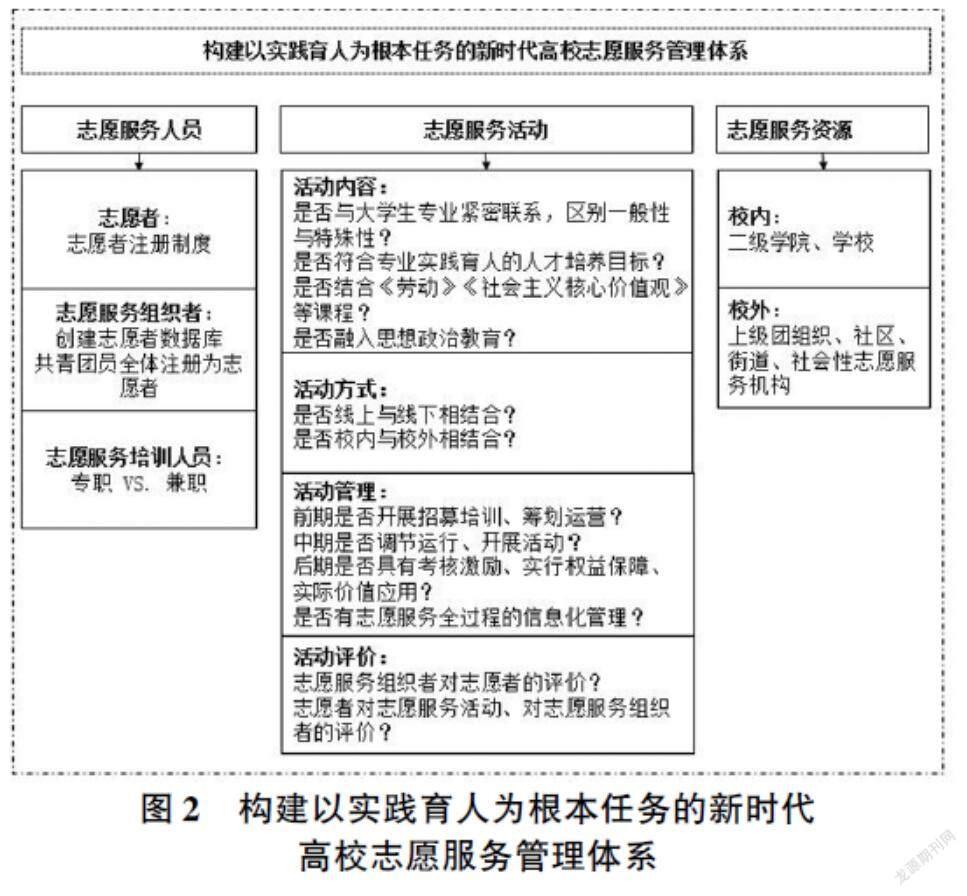

在具体对策中,需要重点构建高校志愿服务管理体系,形成能够全方位提升大学生志愿服务水平长效工作机制,最终达成志愿服务实践育人的目标。该管理体系应以实践育人为根本任务,包含志愿服务三要素,即志愿服务人员、志愿服务活动与志愿服务资源。

(1)志愿服务人员方面。在新时代高校志愿服务管理体系中,志愿服务人员涵盖了大学生志愿者、志愿服务培训人员及志愿服务组者。在实际志愿服务组织过程中,高校往往从志愿服务组织者的视角出发,未重视大学生志愿者的主体地位,造成了很多大学生志愿者主观能动性不强、积极主动性不够等情况。因此,在高校组织管理志愿服务中,必须要从大学生的视角出发,重视大学生的主体地位,挖掘志愿服务对大学生性格塑造、能力提升等方面的影响,在志愿服务活动内容、活动方式、活动管理以及活动评价中更要以大学生能够接受的方式组织与开展。

(2)志愿服务活动方面。在志愿服务活动内容设计方面,首先应考虑志愿服务活动内容的一般性与特殊性,即专业性不强、具有普适性的志愿服务与专业性强、具有特殊性的志愿服务都应在全年志愿服务计划中有所体现,这样能够满足高校大学生参与志愿公益活动的各类需求。其次在组织策划志愿服务的时候,可以结合专业人才培养方案中已经开设的《劳动》《社会主义核心价值观》等课程,开展适应专业实践育人这一人才培养目标的志愿服务活动,避免高校大学生因参与“同质类”活动而出现“厌烦”情绪或积极性不高的情况。最后在设计志愿服务活动内容时,可借鉴教学大纲的设计方法,明确志愿服务活动开展后对高校大学生的教育意义,有意识地将思想政治教育融入整个志愿服务活动内容中。

在志愿服务活动方式方面,自2020年1月以来全国各地均处于新冠肺炎疫情常态化防控阶段。在这样的情况下,志愿服务活动开展的方式应更加灵活。以往的走出校园、服务社会、线下组织开展的方式,可转换为校园内、服务师生、线上线下相结合组织开展的方式。

在志愿服务活动管理方面,应从志愿服务的前、中、后期予以全方位的管理。志愿服务活动开展的前期,需要考虑此项志愿服务在招募志愿者后是否需要开展志愿者培训、详细的运营筹划等;中期需要考虑是否调节运行、调整志愿服务活动内容;后期需要考虑志愿活动结束后对志愿者的考核激励、对志愿者是否有切实的权益保障,以及对志愿服务结果是否有进一步的价值应用,如“第二课堂成绩单”志愿公益类积分、学生评奖评优、综合测评以及推优入党等。同时,志愿服务的全程应有科学的信息化管理,如结合“第二课堂”APP“盗梦空间”,云南高校还可以充分应用“一部手机做志愿”平台,对注册志愿者实施管理,对所组织开展的志愿服务进行活动发布、活动记录、活动评价等。

在志愿服务活动评价方面,应进一步重视大学生志愿者的主体地位,不仅需要志愿服务组织者对志愿者进行评价,更需要志愿者对志愿服务的开展情况、组织情况予以评价,从而使得志愿服务真正成为一个“双向双选”的活动。

(3)志愿服务资源。一般来说,志愿服务资源可以分为校内资源和校外资源。校内资源可以是与二级学院、学校等提供的。校外资源可以是上级团组织、街道、社区、企业、志愿服务机构等提供的。在高校实际志愿服务开展的过程中,往往忽视了校外资源的积累和应用,导致大学生志愿者不能更好地走出校园、服务社会。因此,不断整合校内外资源,充分应用学校区位优势,与周边社区、街道、企业等形成合力,共同挖掘大学生志愿者可以向社会提供的志愿服务内容,才能更好地发挥大学服务社会这一重要功能,也才能让大学生更好地融入社会、实现更广泛地社会参与。

3结语

深化共青团改革,要求高校将青年志愿服务作为共青团实践育人的重要载体以及服务广大团员青年实现社会参与的重要渠道。如今大多高校都已经落实“第二课堂成绩单”制度,但是如何在“保量又保质”的前提下,进一步提升高校大学生志愿服务水平,如何与专业课程相结合实现实践育人,还需要不断地探索和努力。

参考文献

[1]周清.“志愿+信用”模式下大学生志愿服务工作建设研究[J].现代职业教育,2021,(42):122-123.

[2]范雪峰,鲁玥辰.OBE理念下师范专业大学生志愿活动创新探究[J].科教导刊,2021,(26):166-168+177.

[3]張莹,斯琴,王学民,等.大学生志愿者服务记录创新研究[J].现代交际,2017,(06):45.

[4]唐显锋,古丽蓉,陈冬静,等.高校大学生志愿服务工作的提升和创新研究[J].农家参谋,2018,(03):118-119.

[5]陆庆海.高校德育视域下大学生志愿服务工作创新研究[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2020,(04):42-43.

[6]张裘同.高校志愿服务工作中思政教育的融入路径研究[J].才智,2021,(15):43-45.

[7]马英改,孙晨童,王冰月,等.基于专业背景的志愿服务路径探索[J].就业与保障,2020,(13):163-165.

[8]吴佳睿,冯盛.提升大学生志愿服务参与度路径探索[J].北京教育(德育),2020,(10):52-55.

[9]周淼淼.大学生志愿服务活动对未来求职发展的影响分析[J].就业与保障,2021,(09):74-75.

[10]兰英.基于志愿服务的大学生思想政治教育实效性研究[J].学理论,2021,(10):94-96.

[11]孙伟.浅谈大学生志愿活动的思想政治功能[J].现代职业教育,2018,(19):32-34.

[12]周莹莹.新时代大学生志愿服务工作创新研究[J].青年与社会,2020,(15):136-138.

[13]胡朝红.新时代大学生志愿服务工作育人机制现状分析[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2020,(02):80-81.

[14]王博.新时代大学生志愿服务实践育人工作的路径研究[J].决策探索(下),2020,(06):93-94.DOI:10.16324/j.cnki.jcts.2020.06.062.

作者简介:李颖(1989-),女,汉族,硕士研究生,昆明学院外国语学院团委书记,主要研究方向为高校大学生志愿服务、“第二课堂成绩单”制度、基层团组织建设等。